-

Cioran

S'il s'avère difficile d'écrire un article pour défendre Cioran (Cioran a-t-il besoin d'être défendu ?), les problèmes s’accroissent encore si l'on tente le contraire, si l'on veut l'attaquer, soumettre sa pensée aux feux de la critique : il faut s'armer de courage pour s'en prendre à celui qui, sans nul doute, est à la mode depuis plus de dix ans. Lui présenter des « objections », c'est aller à contre-courant. Mais les reproches qu'on lui a adressés, reproches qui ont servi à mythifier à outrance cet « hétérodoxe de l'hétérodoxie » n'allaient-ils pas, eux, à contre-courant.

Un brillant anti-système

Toute personne qui éprouve de la difficulté à se prononcer en toute sincérité contre Cioran n'a qu'une solution : tenter d'imiter ces hérétiques qui, soumis à la torture, ne persistaient dans leur hérésie que par bon goût. Et se répandre en louanges à l'endroit de Cioran pourrait sembler d'un mauvais goût comparable à celui qui tenterait d'ordonner en un système cohérent les écrits et les interjections mentales de celui qui a affirmé que « la pire forme de despotisme est le système, en philosophie et en tout ». L'avantage de l'anti-système est sa maigre vulnérabilité à toute attaque consistant en objections organisées systématiquement. On ne pourrait réfuter Cioran que de manière a-systématique et toujours dans l'hypothèse douteuse que cette réfutation dépasse le discours du Roumain sur le point précis grâce auquel il arrive justement à séduire : « l'éclat ».

On peut être brillant au départ de la « lucidité » et également au départ de la « foi », et même des deux à la fois (à la condition que cette cohabitation soit possible), du moment que l'on soit suffisamment subjectif. L'objectivité est rarement brillante et ne parvient jamais à être géniale. Installé dans la lucidité, Cioran a le privilège de devoir être subjectif par la force. La lucidité et la subjectivité déployées par Cioran lui donner la force suffisante pour faire face à ce qui se trouve devant lui, sans aucune aide ou échappatoire possible. Avec une sincérité qui épouvante, Cioran paraît même jouir de cette manière tourmentée par laquelle il s'inflige l'atroce nécessité de remâcher sans cesse ses interrogations — et même ses obsessions — essentielles : l'histoire, Dieu, la barbarie, le suicide, le scepticisme et autres labyrinthes. Ceux-ci sont brillamment exposés comme les dépouilles tirées d'un immense dépeçage où l'on aurait séparé les ordures philosophiques pour laisser, dénudé, ce que personne n'aurait imaginé être essentiel.

Volonté de style

« Mystère. Parole que nous utilisons pour tromper les autres, pour leur faire croire que nous sommes plus profonds qu'eux » (Syllogismes de l’amertume, 1952). Les grands négociateurs professionnels se distinguent avant tout par leur immense clarté dans la façon d'exposer leurs hypothèses, à l'écart de la complexité de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils prétendent. Idem avec le style concis et simple de Cioran. Il ne perd pas son temps dans les arcades du langage et dans un discours prétendument « profond », et il va droit au but avec une précision de scalpel, dont on ne peut que faire l'éloge. Ayant perdu la foi dans la grammaire (« Nous continuons à croire en Dieu parce que nous croyons encore en la Grammaire »), le Roumain connait bien les limites du langage auquel il doit forcément recourir. Aussi le domine-t-il. Le français n'est pas sa langue maternelle et cependant peu d'écrivains vivants le manient avec tant d'efficacité. La proposition de Wittgenstein — « tout ce que l'on peut exprimer, il est possible de l'exprimer clairement » — voilà ce qu'auraient dû méditer avec une plus grande attention ceux qui prétendent snober le style “superficiel” de Cioran.

Indépendance

Avec une sincérité totale, Cioran accepte le défi d'être inclassable. Un poids plus lourd qu'on ne pourrait l'imaginer : il n'est pas facile d'être apatride et, à la longue, rares sont ceux qui survivent « sans profession ou métier connu ». “Lunatique”, “hétérodoxe” : voilà, entre autres, les qualificatifs qui ont été appliqués à Cioran. par ceux qui sont parvenus, tant bien que mal, à le “classifier”. Ce sont également les étiquettes qu'acceptent bon gré mal gré ces rares personnages de la vie réelle qui, tirant orgueil de leur extrême lucidité, doivent maintenir coûte que coûte leur acharnement rester digne d'éloges précisément parce qu'ils sont acharnés plus que de raison, demeurer indépendants, ne pas s'imposer ou ne pas accepter de se voir imposer une limite quelle qu'elle soit. Pendant la Renaissance, on appelait “humaniste” l'homme non unidirectionnel. Cioran rejetterait sans aucun doute cette désignation avec véhémence ; de la même façon, il se moquerait très probablement de tout qui tenterait de le classer comme “réactionnaire”, ou comme “sceptique”, comme “païen” ou lui attribuerait d'autres étiquettes simplificatrices du même genre.

Avec une sincérité totale, Cioran accepte le défi d'être inclassable. Un poids plus lourd qu'on ne pourrait l'imaginer : il n'est pas facile d'être apatride et, à la longue, rares sont ceux qui survivent « sans profession ou métier connu ». “Lunatique”, “hétérodoxe” : voilà, entre autres, les qualificatifs qui ont été appliqués à Cioran. par ceux qui sont parvenus, tant bien que mal, à le “classifier”. Ce sont également les étiquettes qu'acceptent bon gré mal gré ces rares personnages de la vie réelle qui, tirant orgueil de leur extrême lucidité, doivent maintenir coûte que coûte leur acharnement rester digne d'éloges précisément parce qu'ils sont acharnés plus que de raison, demeurer indépendants, ne pas s'imposer ou ne pas accepter de se voir imposer une limite quelle qu'elle soit. Pendant la Renaissance, on appelait “humaniste” l'homme non unidirectionnel. Cioran rejetterait sans aucun doute cette désignation avec véhémence ; de la même façon, il se moquerait très probablement de tout qui tenterait de le classer comme “réactionnaire”, ou comme “sceptique”, comme “païen” ou lui attribuerait d'autres étiquettes simplificatrices du même genre.L'indépendance, comprise comme élimination progressive de tous points de référence, est un exercice douloureux, dont les douleurs ne disparaissent jamais. Difficile, par ailleurs, d'évaluer jusqu'à quel point le résultat obtenu compense le prix payé. De tous les génies du XIXe siècle, seul Wagner et Goethe se sont « bien débrouillés ». Nietzsche, Hölderlin, Rilke et d'autres, nombreux, ont produit des écrits que l'on peut qualifier d'enviables. Et bien qu'ils puissent tous affirmer, avec Cioran, que « naître, vivre et mourir trompés, c'est ce que font les hommes », aucun d'entre eux, à l'évidence, n'a atteint l'indépendance à laquelle ils prétendaient parvenir ; peut-être s'en sont-ils approchés, certains plus que d'autres, mais il ne s'y sont jamais installés, n'ont pas eu les pleins pouvoirs de l'homme réellement indépendant.

Par rapport au XIXe siècle, le XXe siècle offre peut-être l'avantage d'être réellement plus indépendant (bien que cela soit également difficile). Mais les hommes moyens continuent encore à exiger de tout un chacun des “étiquettes”, des “professions” ou des “métiers”. Ces hommes moyens font montre d'une attitude proche de celle de ces États qui aspirent à tout contrôler dans la société. Ils ne se sentent à l'aise, face à une personne ou à une phénomène que s'ils peuvent le classer, lui donner un titre ou une étiquette, le conceptualiser. Titre, étiquette ou concept qui déterminera, par déduction, le type de relation qu'il faut avoir, au nom des conventions, avec l’étiqueté, le titré, le conceptualisé. « Les hommes ont besoin de points d'appui, ils veulent la certitude, quoi qu'il en coûte, même aux dépens de la vérité ».

Le médiocre de notre temps tente d'ôter de sa vue, de ses pensées, tout ce qu'il ne comprend pas. Tout ce qu'il est incapable de comprendre. “Je suis comptable”, “je suis avocat”, “je suis vendeur” (parfois, plus souvent que nous ne l'imaginons, on recourt à l'euphémisme pour rendre digne un métier dont on perçoit bien les misères). Voilà donc les déclarations officielles à faire obligatoirement de nos jours en société. Que des hérétiques comme Cioran ne confient pas au Saint Office Collectif leur titre de dépendance ou leurs numéros d'identification sociale, voilà que les soumettra irrémédiablement à la réprobation générale et même à l'isolement. Ils ne réveilleront que la curiosité du petit nombre, ou la sympathie de personnalités plus rares encore, mais ils devront constater et accepter d'être toujours observés (et même jugés) avec la même colère critique que l'on appliquait jadis aux pires des hérétiques. L'indépendance coûte cher.Cioran, l'Anti-Faust

On a parlé de Cioran comme du porte-drapeau de la philosophie du renoncement, de la “non-action” et du désistement. Ceux qui décrivent Cioran de la sorte prétendant rapprocher notre exilé roumain de son maître Bouddha et n'oublient généralement pas de mentionner son célèbre adage : « Plus on est, moins on veut ». Ou de nous rappeler, en guise de plaisanterie, sa description fort crue de l'acte d'amour : il s'agirait « d'un échange entre deux êtres de ce qui n'est rien d'autre qu'une variété de morve ». Le rapport qui existe entre Cioran et l'idée d'action (ou si l'on préfère, le désir) est un rapport de conflit. Personne ne niera que le principe faustien de la souveraineté de l'action soit radicalement opposé au scepticisme féroce de celui qui élève l'inaction au rang de catégorie divine. Et même si l'action et le goût pour l'action sont compatibles avec la lecture de Cioran, nous nous trouvons néanmoins en présence de deux extrêmes irréconciliables. Un livre de Cioran est inimaginable sur la table d'un broker de New York. Et personne n'aura l'idée saugrenue d'emmener des livres de Cioran lors d'une régate de voiliers, d'une expédition dans l'Himalaya ou d'une escapade avec une belle femme dont on vient de faire la connaissance. Cependant, les fanatiques de l'action les plus intransigeants pourront se lancer dans une activité exceptionnelle, où ne détonneraient absolument pas certains pages de Cioran : traverser un désert.

Le poignard et les passions

Il n'y a pas de meilleure recette que le « désintérêt » pour « triompher » dans notre civilisation. Après avoir abjuré l'ambition de triompher, Cioran fonce avec autant de passion contre les créatures pétries d'illusions et contre les sous-produits du désintérêt. Le prix à payer, terrible, c'est « l'échec » sur le terrain des valeurs vitales. Et Cioran exhibe cet échec avec une ostentation impudique, au point d'insister sur le fait — sans nous convaincre, ceci dit pour faire son éloge — qu'il n'y a rien, pas même la publication et le succès de ses œuvres, qui compense son échec. Alors qu'il est parvenu à dire que « l'élégance morale authentique consiste en l'art de déguiser les victoires en déroutes ». Le verbe de Cioran distille la passion tous azimuts et même une véhémence manifeste. « Dans la colère, on se sent vivre », nous fait-il remarquer : mais c'est plus un conseil qu'une menace, car « si devant l'affront qui nous a été fait, en réfléchissant aux représailles, nous avons hésité entre la gifle et le pardon, cette hésitation, nous faisant perdre un temps précieux, aura consacré notre lâcheté. Il s'agit d'une hésitation aux conséquences graves, d'un maque qui nous écrase, alors qu'une explosion, même si elle se termine en quelque chose de grotesque, nous aurait soulagés. Aussi pénible que nécessaire, la colère nous empêche d'être prisonnier d'obsessions et nous épargne le risque de complications sérieuses : c'est une crise de démence qui nous préserve de la démence ».

Il n'y a pas de meilleure recette que le « désintérêt » pour « triompher » dans notre civilisation. Après avoir abjuré l'ambition de triompher, Cioran fonce avec autant de passion contre les créatures pétries d'illusions et contre les sous-produits du désintérêt. Le prix à payer, terrible, c'est « l'échec » sur le terrain des valeurs vitales. Et Cioran exhibe cet échec avec une ostentation impudique, au point d'insister sur le fait — sans nous convaincre, ceci dit pour faire son éloge — qu'il n'y a rien, pas même la publication et le succès de ses œuvres, qui compense son échec. Alors qu'il est parvenu à dire que « l'élégance morale authentique consiste en l'art de déguiser les victoires en déroutes ». Le verbe de Cioran distille la passion tous azimuts et même une véhémence manifeste. « Dans la colère, on se sent vivre », nous fait-il remarquer : mais c'est plus un conseil qu'une menace, car « si devant l'affront qui nous a été fait, en réfléchissant aux représailles, nous avons hésité entre la gifle et le pardon, cette hésitation, nous faisant perdre un temps précieux, aura consacré notre lâcheté. Il s'agit d'une hésitation aux conséquences graves, d'un maque qui nous écrase, alors qu'une explosion, même si elle se termine en quelque chose de grotesque, nous aurait soulagés. Aussi pénible que nécessaire, la colère nous empêche d'être prisonnier d'obsessions et nous épargne le risque de complications sérieuses : c'est une crise de démence qui nous préserve de la démence ».Un Cioran passionné est l'unique contre-poids qu'il a lui même inventé, dans la mesure où quelques-unes de ses propositions (voire la plupart d'entre elles) peuvent paraître inhumaines. Mais, qui plus est, sa passion est prétexte à justifier son comportement ; ainsi, l'écrivain garde toute sa souveraineté, ce qui le rend plus accessible : « Il est déshonorant, il est ignoble de juger les autres ; cependant, c'est ce que tout le monde fait et s'en abstenir revient à se trouver en dehors de l'humanité ». Cioran, passionné, qui connaît les forces que produit toute passion, cite le roi Ménandre quand il demande à l'ascète Nâgasena [cf. Milindapañha] ce qui distingue l'homme sans passion de l'homme passionné : « L'homme passionné, ô roi, quand il mange, aime la saveur et a la passion de la saveur ; et l'homme sans passion goûte la saveur mais ne se passionne pas pour la saveur. Tout le secret de la vie et de l'art, tout ce qui est ici bas réside dans cette « passion de la saveur ». Pour la même raison, Cioran s'ingénie à rechercher des forces chez l'ennemi, celui dont il prendra soin et essaiera de ne pas perdre, celui qu'il — une fois et essaiera de ne pas perdre, celui qu'il — une fois de plus, tout comme Nietzsche — situera au même niveau qualitatif que l'ami, seul l'ennemi est digne de notre haine, cette haine précieuse « qui n'est pas un sentiment, mais une force, un facteur de diversité qui fait progresser les êtres aux dépends de l'être ».

Nietzsche et Cioran

Après avoir bu jusqu'à satiété aux sources de la philosophie, Cioran lui tourne le dos mais sans l'abjurer complètement : « je ne suis pas philosophe », essaie-t-il de nous dire, en ajoutant encore que les sources de tout écrivain « sont ses hontes » (peut-être parce qu'il est conscient qu'on peut facilement le coincer : le renoncement, il le doit à Bouddha, aux gnostiques, à la mystique et surtout à Nietzsche, philosophe qu'il tente difficilement de renier).

Après avoir bu jusqu'à satiété aux sources de la philosophie, Cioran lui tourne le dos mais sans l'abjurer complètement : « je ne suis pas philosophe », essaie-t-il de nous dire, en ajoutant encore que les sources de tout écrivain « sont ses hontes » (peut-être parce qu'il est conscient qu'on peut facilement le coincer : le renoncement, il le doit à Bouddha, aux gnostiques, à la mystique et surtout à Nietzsche, philosophe qu'il tente difficilement de renier). La parenté de Cioran avec Nietzsche relève de ces choses que l'on cache sans pourtant cesser d'en être fier. Tous deux enfants de prédicateurs, confrontés à la mort contre la Croix. Tous deux s'auto-proclamant “non-philosophes” : Nietzsche préférait qu'on l'appelle « psychologue [des profondeurs] », Cioran préfère qu'on ne lui donne pas de nom. Leurs itinéraires vitaux (séparés dans le temps par un peu plus d'un demi-siècle) sont tous deux presque aussi pénibles. Bien que nous nous imaginions Nietzsche en train de concevoir ses écrits lors de longues promenades dans les lumineuses Alpes italiennes (« n'ont de valeur que les pensées faites en chemin ») et bien que nous sachions que Cioran accède à la lucidité au fond de son obscure retraite parisienne, aucun des deux ne peut échapper à la malédiction paternelle : condamnés qu'ils sont à être, malgré eux, des « écrivains religieux ». Perdus de manière irrémissible par un excès de sincérité, seul le rire les rachète tous deux, bien que de façon différente chez chacun d'eux. Nietzsche, en Allemand, nous parle sur un ton sérieux pour invoquer le rire (« nous devons considérer comme suspecte toute pensée qui ne nous ait pas fait rire ») et accéder aux hautes sphères de la pensée. Cioran, dont la sourire se trouve dans le texte, se précipite de temps en temps dans les abîmes du doute et du scepticisme sans vouloir gagner ni hauteur ni monde : « Gagner le monde, perdre l'âme ! J'ai atteint quelque chose de mieux : j'ai perdu les deux ».

Rire souverain

« Pourquoi ne me suis-je pas tué ? Si je savais exactement ce qui m'en empêche, je n'aurais plus de questions à me poser puisque j'aurais répondu à toutes » (Le Mauvais Démiurge). Il ne manque pas de raisons à ceux qui évitent Cioran de “le voir tout en noir”. Il est certain que Cioran est un râleur, qu'il est tout sauf optimiste. Mais ce n'est pas une raison pour le considérer comme un écrivain “négatif”. Parce que Cioran affirme. Il affirme de manière répétée et accablante, bien que ce soit ex negatione, bien que ce soit en reniant. Cioran est le type du parfait pleurnicheur, bien sûr, mais à regarder de plus près, le rire n'est-il pas par hasard la musique de fond de tout son discours ? Celui qui parvient à affirmer que « renier rajeunit », ou qui loue le « supplément d'anxiété » qui enrichit toute négation, ne cesse cependant pas de se délecter de temps en temps de l'ironie intentionnellement amère, au départ de laquelle il nous parle.

« À peine adolescent, la perspective de la mort me jetait dans ses transes ; pour y échapper, je me précipitais au bordel où j'invoquais les anges. Mais, avec l'âge, on se fait à ses propres terreurs, on n'entreprend plus rien pour s'en dégager, on s'embourgeoise dans l'Abîme. Et s'il fut un temps où je jalousais ces moines d'Égypte qui creusaient leurs tombes pour y verser des larmes, je creuserais maintenant la mienne que je n'y laisserais tomber que des mégots » (Syllogismes de l'amertume).

Le sens de l'humeur est évident dans ce paragraphe comme dans beaucoup d'autres. Mais le rire de Cioran est également présent dans presque tout le reste de ses textes ; il est audible des profondeurs pour le lecteur à l'oreille fine, capable de ressentir, avec Cioran, la souveraineté indiscutable du rire sur tout autre état de pensée.

Le païen, le réactionnaire

Évidemment, la différence fondamentale existant entre ce qu'écrit Cioran et ce que l'on écrit sur Cioran est que sa pensée est originale. Alors, que dire du paganisme de Cioran ? Et quel objet aurait une réflexion portant sur les éléments “réactionnaires” de son discours ? Ces deux facettes du sceptique, apparemment contradictoires, sont l'envers et le revers d'une même pièce de monnaie avec laquelle Cioran joue à pile ou face en énonçant ses propositions. Cioran joue, avant tout ; qui est, au fait que sa méthodologie soit fondamentalement ludique, il faut ajouter que son attitude face à ce jeu est la plus positive que l'on puisse imaginer (qui accusait Cioran être négatif/ négativiste ?). En effet, c'est là l'attitude de celui qui ne cache nullement son propre jeu. Pour cette raison même, faire l'apologie de ce que Cioran apporte à la sensibilité païenne (spécialement dans son Mauvais Démiurge) ou à la pensée réactionnaire (surtout dans son Essai sur la pensée réactionnaire et ses réflexions sur Joseph de Maistre), ou s'en prendre à ce double apport, sera toujours une tâche nettement moins digne que celle de transcrire, sans plus, quelques-unes de ses réflexions les plus éloquentes.

Voici donc deux commentaires sommaires. Le premier présente de l'intérêt pour le lecteur espagnol (en Espagne, croyants ou non, nous sommes tous catholiques) et désire souligner de quelle manière Cioran met en évidence les éléments salutaires du paganisme qui ont perduré dans le catholicisme orthodoxe. Il n'attaque pas les protestants avec la même virulence que Nietzsche mais l'on ressent très bien sa répulsion face au plus monothéiste des monothéismes, au moins méditerranéen des christianismes. On pourrait esquisser un autre commentaire réservé, cette fois, aux sympathisants de la “nouvelle droite” ou de la “nouvelle culture” (qui peuvent être des Espagnols ou d'autres Européens) en affirment que, en matière de paganisme, Cioran ré-ouvre à nos investigations des galeries entières de la pensée qui ne s'étaient jamais fréquentées, étaient restées hermétiquement fermées les unes aux autres, du moins au niveau de l'écrit. Ces lieux de la pensée, laissés en jachère et redécouverts par Cioran, bénéficient de la publicité faite par ses partisans, notamment ceux des “nouvelles droites” ; du coup, ils n'ont pas tardé à recevoir la visite de nombreux “touristes intellectuels”, originaires de diverses “nouvelles” idéologies. Bon nombre des apports doctrinaux dus aux autres auteurs de la “nouvelle droite” ou “nouvelle culture” doivent reconnaître leur filiation par rapport aux œuvres de Cioran. Filiation partagée notamment par un païen comme Pessoa.

Des paroles de plus…

En toute vraisemblance, Cioran parviendra à exercer, qu'il le veuille ou non, une influence croissante sur les « cultures de la nouvelle barbarie » qui paraissent désormais s'établir en Europe. Parallèlement — bien que de manière asymétrique — à Nietzsche qui annonçait avec fracas le “surhomme” aristocratique. Cioran ne se contente pas de prophétiser une nouvelle barbarie, également anti-messianique et de vocation païenne, mais, dirait-on, semble vouloir lui donner de l'essor. Il limite en cela une technique de prophète, ressemblant tellement à celle du conseiller en bourse qui raconte que telle ou telle action va monter, conscient que son pronostic poussera à acheter la valeur dont la cotation monte. Dans le dernier tiers du XXe siècle, la cote de valeurs comme « la nouvelle barbarité » ou « le nouveau nomadisme » commence à augmenter et pourrait bientôt s'emballer. Mais peu de gens savent déjà où obtenir des informations à leur sujet, quels signes les définissent et quels événements les précèdent. Cioran est un de ceux, très rares, qui ont interprété certaines notes relatives à ces nouvelles valeurs.

Interpréter : voilà ce que fait Cioran. Et le fait en utilisant le code du scepticisme. Scepticisme pour partie double. Scepticisme qui n'est plus seulement un exercice de dé-fascination mais en plus, en toute conscience, un jeu. Mais comme tout jeu, celui de Cioran manque d'une finalité qui ne soit pas celle de son propre jeu. Pour cette raison, en annonçant la « nouvelle barbarie », Cioran ne prophétise pas. Il propose. Il existe une phrase de Cioran, annonçant cette nouvelle barbarie. Une phrase qui synthétise en une ligne tous les textes sensés et toutes les réflexions ennuyeuses des aspirants à la philosophie, qu'ils soient bien ou mal intentionnés. C'est une phrase inquiétante… Un éclair de lucidité que Cioran parvient à articuler en mots, en un torrent de sincérité démultipliée. On ne doit pas épargner au lecteur la citation de cette phrase, qui met un point final de manière catégorique et immédiate à cet article sur l'écrivain, le penseur, le mystique, qui a affirmé que : « toute parole est une parole de plus ».

► Luis Fraga, Orientations n°13, 1991.

(texte paru dans Punto y Coma n°10, 1988 ; tr. fr. : Nicole Bruhwyler)

[Habillage musical : Napissunu Mutumma - Herbst9, 2011]

En arriver à ne plus apprécier que le silence, c’est réaliser l’expression essentielle du fait de vivre en marge de la vie. Chez les grands solitaires et les fondateurs de religions, l’éloge du silence a des racines plus profondes qu’on ne l’imagine. Il faut pour cela que la présence des hommes vous ait exaspéré, que la complexité des problèmes vous ait dégoûté au point que vous ne vous intéressiez plus qu’au silence et à ses cris.

La lassitude porte à un amour illimité du silence, car elle prive les mots de leur signification pour en faire des sonorités vides ; les concepts se diluent, la puissance des expressions s’atténue, toute parole dite ou entendue repousse, stérile. Tout ce qui part vers l’extérieur, ou qui en vient, reste un murmure monocorde et lointain, incapable d’éveiller l’intérêt ou la curiosité. Il vous semble alors inutile de donner votre avis, de prendre position ou d’impressionner quiconque ; les bruits auxquels vous avez renoncé s’ajoutent au tourment de votre âme. Au moment de la solution suprême, après avoir déployé une énergie folle à résoudre tous les problèmes, et affronté le vertige des cimes, vous trouvez dans le silence la seule réalité, l’unique forme d’expression.

► Cioran, Sur les cimes du désespoir, 1934.

[Ci-dessus : Path to the Gothic Choir, Raphaël Lacoste, 2009]

Mystiques et Conquérants : Cioran et l'histoire d'Espagne

Mystiques et Conquérants : Cioran et l'histoire d'EspagneAnti-dogmatique, Cioran ne cache pas sa répugnance à « l'esprit de système » et aux idéologies en vigueur. Nihiliste, il professe un pessimisme anthropologique radical qui se traduit par un mépris pour la conception linéaire de l'Histoire, pour l'idéologie du Progrès et pour les Utopies consolatrices. Viscéralement contradictoires, il concilie son paganisme avec une admiration pour les mystiques. Face aus despotisme de la Raison, il préfère le combat jusqu'à l'exaltation du Héros. Il avoue sa faiblesse pour les vieilles dynasties et les empires, tronc réel de l'Être des peuples. Dans ce sens, l'Espagne comme peuple Élu, celle des Conquérants et des Mystiques, est le paradigme d'inadaptation face au courant actuel de la civilisation. Elle incarne la tragédie, le vertige devant le néant et le non-sens face à l'optimisme hédoniste et sédatif de l'Occident. Terre des paradoxes vierges, l'Espagne est le dernier bastion de la Liberté.

Rares sont les auteurs qui, comme Cioran, se sont vus qualifier de nihiliste avec tant de force et d'insistance par les philosophes bien-pensants. Ce Roumain établi en France est, en réalité, l'un des esprits les plus libres de notre époque. Un homme qui parvient à criminaliser le fait même de la naissance (« tout être venu au monde est un maudit ») et pour qui la vie est « extraordinaire et nulle », un homme dont les livres s'intitulent, par ex., De l'inconvénient d'être né ou Précis de décomposition, sera toujours éloigné des idéologies en vigueur. « Plutôt dans un égout que sur un piédestal », voilà son choix. Lire Cioran est une expérience cathartique ; il nous pose simplement les questions que seuls nous ne nous serions jamais posées : « Penser, c'est creuser, se creuser ». On trouve chez Cioran une multitude de sujets qui l'obsèdent. Mais il les aborde tous de la même façon : « Être un agent de la dissolution d'une philosophie, d'un pouvoir, peut-on, s'imaginer orgueil plus triste et plus majestueux ? » Le thème de la décadence des civilisations est cependant celui qu'il absorbe le plus souvent. Avec au départ son pessimisme anthropologique radical, sa perte de foi en l'Homme en tant qu'être prométhéen — parce qu'il s'est éclipsé —, possédé par la « douleur de l'être », notre auteur se moque, sans pitié, de l'idée de Progrès, de « l'œcuménisme de l'illusion » qui s'ensuit et il ne voit dans l'Histoire qu'un « cloaque d'utopies ». Mais même de cette façon, il cultive avec passion tant la philosophie de l'histoire que l'histoire des civilisations dont il tire une bonne partie de sa philosophie : « À cause de mon préjugé pour tout ce qui termine bien, m'est venu le goût des lectures historiques » (De l'inconvénient d'être né [1973], désigné ensuite par IEN). Et dans se cadre, il a rapidement découvert sa « faiblesse pour les dynasties condamnées, pour les empires qui s'écroulent » (IEN).Rageusement contradictoires

Il est certainement difficile d'exposer clairement les idées contenues dans l'œuvre de Cioran : « la pire forme de despotisme est le système, en philosophie et en tout » (IEN). Ce qu'il dit au sujet de Nietzsche, on peut également le lui appliquer : « Rien de plus irritant que ces œuvres dans lesquelles se coordonnent les idées frondeuses d'un esprit qui a aspiré à tout, sauf au système. À quoi sert de donner une apparence de cohérence à celles de Nietzsche (…) ? Nietzsche est un ensemble d'attitudes et chercher en lui une volonté d'ordre, une préoccupation pour l'unité implique qu'on le diminue » (La Tentation d'exister [1956], désigné ensuite par TE). Nous trouvons dans son œuvre des prises de position franchement contradictoires. Rageusement contradictoires. Prenons comme exemple son attitude vis-à-vis du christianisme : « Tout ce qui demeure encore vivant dans le folklore est antérieur au christianisme, c'est la même chose pour tout ce qui demeure encore vivant en nous » (IEN). Mais ce critique féroce du christianisme, dominé par la nostalgie des dieux païens, fait preuve d'une admiration illimitée pour les mystiques espagnols et il arrive à écrire : « Si j'avais vécu aux débuts du christianisme, je crains que j'aurais subi sa séduction » (IEN). Contradiction insoluble ? Peut-être pas. Cioran n'évalue pas le christianisme comme une ensemble idéologique dans ces manifestations historiques mais comme la forme par laquelle ces idées ont été vécues chez les premiers chrétiens et chez les mystiques.

Éloge de l'irrationalisme

Retournons maintenant au fil de l'argumentation. En dépit de sa complexité et de sa contradiction, il faut énoncer quelques postulats fondamentaux de la philosophie de Cioran avant d'aborder notre sujet, du moins telles que se présentent pour moi ces idées-forces. « Créateur de valeurs, l'homme est l'être délirant par excellence » (Précis de décomposition [1949], désigné ensuite par PD), écrit Cioran. Il maudit ce délire ? Oui et non. « La vie se crée dans le délire et se défait dans la dégoût » (PD). Sans doute, comme on l'a déjà vu, son pessimisme anthropologique est-il radical : « La science prouve notre néant ». Mais « qui en a tiré la dernière leçon » ? (PD). De là sa dévotion manifeste pour Diogène. Le seul philosophe qui mérite toutes ses louanges : « Il fut le seul à nous révéler le visage répugnant de l'homme » (PD).

Retournons maintenant au fil de l'argumentation. En dépit de sa complexité et de sa contradiction, il faut énoncer quelques postulats fondamentaux de la philosophie de Cioran avant d'aborder notre sujet, du moins telles que se présentent pour moi ces idées-forces. « Créateur de valeurs, l'homme est l'être délirant par excellence » (Précis de décomposition [1949], désigné ensuite par PD), écrit Cioran. Il maudit ce délire ? Oui et non. « La vie se crée dans le délire et se défait dans la dégoût » (PD). Sans doute, comme on l'a déjà vu, son pessimisme anthropologique est-il radical : « La science prouve notre néant ». Mais « qui en a tiré la dernière leçon » ? (PD). De là sa dévotion manifeste pour Diogène. Le seul philosophe qui mérite toutes ses louanges : « Il fut le seul à nous révéler le visage répugnant de l'homme » (PD).Mais, Cioran maudit-il tous les types d'hommes ? Seul le Héros mérite son estime car c'est une figure humaine que notre civilisation occidentale a éliminée : « La psychologie est la tombe du héros. Les milliers d'années de religion et de raisonnement ont affaibli les muscles, la décision et l'impulsivité aventureuse » (PD). Face au philosophe et à l'écrivain, face à l'homme raffiné qui vitupère, Cioran s'émerveille du « vrai héros qui combat et meurt au nom de son destin, non pas au nom d'une croyance » (PD). Cette estimation du rôle du héros repose sur l'idée que la vie est inconcevable sans lutte. la lutte constitue l'essence de la vie, tant des peuples que des hommes : « Lorsque les animaux cessent de ressentir une crainte mutuelle, ils tombent dans le stupidité et acquièrent cet aspect déprimé que présentent les parcs zoologiques. Les individus et les peuples offriraient le même aspect si un jour ils parvenaient à vivre en harmonie » (IEN). On trouve donc chez Cioran une nostalgie du Héros et des temps de lutte, une nostalgie que lui-même vit intérieurement : « Être de nature combative, agressive, intolérante et ne pouvoir se réclamer d'aucun dogme ! » (Le Mauvais Démiurge [1959], désigné ensuite par MD). Les idéaux disparaissent, tout comme ceux qui luttaient pour eux, mais jamais n'arrivera pour cela la paix utopique universelle : « Et qui veut encore combattre ? Le héros est dépassé, seul la boucherie est en cours » (Contre l'Histoire [titre français : La Chute dans le temps, 1964], désigné ensuite par CT). Le passage de guerrier des Croisades au soldat manipulant des missiles intercontinentaux : voilà le fruit de la civilisation occidentale qui en prétendant éradiquer le conflit, a instauré l’extermination.

Pour Cioran, toute la décadence de notre civilisation a une origine claire : « La raison (est) la rouille de notre vitalité » (TE). Mais ce n'est pas tout. Cioran ne voit nulle part les avantages de cette civilisation construite sur le rationalisme : « Nos vérités n'ont pas plus de valeur que celles de nos ancêtres. Après avoir remplacé leurs mythes et leurs symboles, nous nous croyons plus avancés ; mais ces mythes et ces symboles n'expriment pas moins que nos concepts (…) et si les dieux n'interviennent plus dans les événements, ces événements n'en son pas plus explicables ou moins déconcertants pour cela (…) car la science ne les capte pas plus intimement que les récits poétiques » (PD). Par conséquent, Cioran rejette toutes les tromperies du Progrès, ce fruit de la raison : « Hegel est le grand responsable de l'optimisme moderne. Comment ne vit-il pas que la conscience change seulement de formes et de modalités mais ne progresse en rien ? » De ce fait, il ne croit pas dans la linéarité et dans le finalisme historiques ; le devenir est innocent : « Que l'Histoire n'ait aucun sens est quelque chose qui devrait nous réjouir » (PD).

Contre le système

[Ci-contre : sculpture de Michel Gérard] Chaque culture, chaque peuple, doit exprimer un ensemble organique de valeurs, celui qui lui est propre. Tout universalisme moral finit par corroder le peuple qui le pratique. Voilà la tragédie de l'Europe : « Depuis le siècle des Lumières, l'Europe n'a pas cessé de détruire ses idoles au nom de l'idée de tolérance (…). En effet, les préjugés — fictions organiques d'une civilisation — en assurent la durée, en conservent la physionomie. Elle doit les respecter, sinon tous, du moins ceux qui lui sont propres et qui, dans le passé, avaient pour elles l'importance d'une superstition ou d'un rite » (TE). Dans un monde comme le nôtre, qui bafoue les mythes et les rites, quels que soient ceux-ci, Cioran adopte la position : « Une civilisation commence dans le mythe et finit dans le doute » (CT) en passant par le rationalisme corrosif. Donc sans ces mythes, les peuples perdent le nord. Sans leurs propres dieux, les civilisations perdent le sens de leur existence. Rome déjà a payé cher cette erreur : « Abandonner les dieux qui firent Rome, c'était abandonner Rome elle-même » (MD). Il serait intéressant de signaler que dans la substitution du paganisme par le monothéisme judéo-chrétien, Cioran voit, précisément, une des causes de la décadence de notre civilisation, à laquelle le polythéisme donnait une expression authentique : « plus on reconnait de dieux, mieux on sert la Divinité (…) Le polythéisme correspond mieux à la diversité de nos tendances et de nos élans (…). Le dieu unique rend la vie irrespirable (…) le monothéisme contient en germe toutes les formes de tyrannie » (MD).

[Ci-contre : sculpture de Michel Gérard] Chaque culture, chaque peuple, doit exprimer un ensemble organique de valeurs, celui qui lui est propre. Tout universalisme moral finit par corroder le peuple qui le pratique. Voilà la tragédie de l'Europe : « Depuis le siècle des Lumières, l'Europe n'a pas cessé de détruire ses idoles au nom de l'idée de tolérance (…). En effet, les préjugés — fictions organiques d'une civilisation — en assurent la durée, en conservent la physionomie. Elle doit les respecter, sinon tous, du moins ceux qui lui sont propres et qui, dans le passé, avaient pour elles l'importance d'une superstition ou d'un rite » (TE). Dans un monde comme le nôtre, qui bafoue les mythes et les rites, quels que soient ceux-ci, Cioran adopte la position : « Une civilisation commence dans le mythe et finit dans le doute » (CT) en passant par le rationalisme corrosif. Donc sans ces mythes, les peuples perdent le nord. Sans leurs propres dieux, les civilisations perdent le sens de leur existence. Rome déjà a payé cher cette erreur : « Abandonner les dieux qui firent Rome, c'était abandonner Rome elle-même » (MD). Il serait intéressant de signaler que dans la substitution du paganisme par le monothéisme judéo-chrétien, Cioran voit, précisément, une des causes de la décadence de notre civilisation, à laquelle le polythéisme donnait une expression authentique : « plus on reconnait de dieux, mieux on sert la Divinité (…) Le polythéisme correspond mieux à la diversité de nos tendances et de nos élans (…). Le dieu unique rend la vie irrespirable (…) le monothéisme contient en germe toutes les formes de tyrannie » (MD).Au milieu d'une civilisation que s'auto-corrode dans sa niaiserie, Cioran, clairvoyant, émet un verdict brutal sur notre culture : « L'Occident, une pourriture qui sent bon, un cadavre parfumé » (IEN). La nostalgie est un sentiment capital chez Cioran. Nostalgie du héros, du mythe et également d'une Europe qui a disparu. Le Christianisme et les Lumières ont annihilé sa vitalité, lui ont arraché sa force et le sens de son existence. « L'Occident ? Un possible sans lendemain » (CT). Évidemment, Cioran ne pèche pas par ethnocentrisme. L'influence de la philosophie des religions orientales est palpable dans ses livres et en divers endroits de son œuvre. Il affirme que l'Européen-occidental, sa philosophie, sa science, sa morale, ne se situent pas au-dessus des autres peuples (Une seule exception : il pense que rien n'est supérieur à la musique européenne). Mais ce polycentrisme culturel ne constituera pas un obstacle (peut-être s'agit-il plutôt de sa conséquence) à l'expression de son angoisse face à la décadence de l'Europe et des Européens, « acculés à l'insignifiance, Helvètes en puissance » (CT). Finalement, L'Europe a créé quelque chose de fondamental pour Cioran : la Liberté. Une Liberté qui était complète dans le paganisme, quand les humains étaient des dieux mortels et les dieux, des hommes immortels ; quand l'homme par conséquent pouvait essayer de se dépasser puisque rien, au-dessus de lui ne pouvait l'arrêter. Aujourd’hui, de cette idée païenne de la Liberté, il ne reste qu'une ombre pâlie : la démocratie parlementaire : « Merveille qui n'a plus rien à offrir, la démocratie est à la fois le paradis et la tombe d'un peuple » (CT).

Il ne reste aujourd'hui de l'Europe qui a vécu la Liberté que son reflet dans un verre déformant : le consumérisme hédoniste et vide de l'American Way of Life : « L’Amérique se dresse devant le monde comme un néant impétueux, comme une fatalité sans substance » (TE). Qui donc viendra en Europe, qui prendra la relève ? « Tant de conquêtes, d'acquisitions, d'idées, où vont-elles se perpétuer ? En Russie ? En Amérique du Nord ? L'une et l'autre ont déjà tiré les conséquences du pire de l'Europe… L'Amérique latine ? L'Afrique du Sud ? L'Australie ? C'est de ce côté qu'il faut, semble-t-il, attendre la relève. Relève caricaturale. L'avenir appartient à la banlieue du Globe » (TE).

Peuples possédant un destin

Cioran a analysé avec passion le destin historique des grands peuples européens : la Grèce, Rome, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Russie,… En tant que Roumain, membre d'un « peuple sans destin » (PD), il a toujours vécu, comme il l'écrit dans IEN : « en révolte perpétuelle contre mon ascendance, toute la vie j'ai désiré être autre ; Espagnol, Russe, (…), tout, excepté ce que je suis ». L'Espagne a particulièrement attiré l'attention de Cioran. Quelle en est la raison ? Peut-être son ascension fulgurante et sa longue décadence sont-elles destinées à captiver tout spécialement cet amoureux des crépuscules : « La lumière se prostitue à mesure qu'elle s'éloigne de l'aube et que le jour avance et elle ne se rachète — éthique du crépuscule — qu'au moment de disparaître » (IEN). Peut-être est-ce parce que l'Espagne a su créer les mythes littéraires qui l'ont captivé le plus :

« Vivre signifie : créer et espérer, mentir et se mentir. Pour cette raison l'image la plus véridique qui se soit jamais créée de l'homme est encore celle du Chevalier à la triste Figure (…). Poussière éprise de fantasmes, tel est l'homme : son image absolue, d'idéal ressemblant, s'incarnerait dans un Don Quichotte vu par Eschyle » (PD).

Ou c'est peut-être la vigueur extraordinaire dont a fait preuve un pays pauvre en ressources, presque vide d'habitants, situé à la périphérie de l'Europe et qui, pourtant, fut près de conquérir le monde entier au nom de ses idéaux.

« Chaque peuple traduit dans le devenir et à sa manière les attributs divins ; l'ardeur de l'Espagne demeure pourtant unique ; eût-elle été partagée par le reste du monde que Dieu serait épuisé, démuni et vide de Lui-même. Et c'est pour ne pas disparaître que dans ses pays [qu'] il fait prospérer — par autodéfense — l'athéisme (…) Il redoute l'Espagne comme il redoute la Russie : il y multiplie les athées. (…) Toute Sainteté est plus ou moins espagnole : si Dieu était Cyclope, l'Espagne lui servirait d'œil » (PD).

Ou peut-être simplement parce que le cycle historique d'apogée et de décadence de l'Espagne, qui dépasse celui de l'Europe dans son ensemble, a pour lui une valeur paradigmatique, maximale lorsque l'Espagnol est pleinement conscient de sa décadence, ce qui n'arrive pas avec les autres Européens.

« Une civilisation, en fin de parcours, d'anomalie heureuse qu'elle était, en vient à se faner dans la règle (…) elle se roule dans l'échec et transforme son destin en problème unique. De cette obsession de soi-même, l'Espagne offre le modèle parfait. Après avoir connu, au temps de Conquistadores, une surhumanité bestiale, elle s'est mise à remâcher son passé, (…), à laisser moisir ses vertus et son génie ; au contraire, amoureuse de son crépuscule, elle l'a adopté comme nouvelle suprématie. Comment ne pas pas percevoir que ce masochisme historiques cesse d’être une singularité espagnole, pour se transformer en climat et en recette de caducité d'un continent ? » (CT).

Espagne, splendeur et délire

Les deux peuples européens qui obsèdent Cioran sont les peuples russe et espagnol, car tous deux « sont tellement obsédés par eux-mêmes qu'ils s'érigent en problème unique » (TE). Cioran est spécialement fasciné par l'attitude des Espagnols face à la décadence de leur pays :

« L'Espagne se penche sur soi (…) Elle eut, elle aussi, des débuts fulgurants, mais ils sont bien lointains. Venue trop tôt, elle a bouleversé le monde, puis s'est laissé choir : cette chute, j'en eus un jour la révélation. C'était à Valladolid, à la Maison Cervantès. Une vieille, d'apparence quelconque, y contemplait le portrait de Philippe III : “C'est avec lui qu'a commencé notre décadence !”. J'étais au vif du problème. “Notre décadence !” Ainsi donc, pensais-je, la décadence est en Espagne, un concept courant, national, un cliché, une devise officielle. La nation qui, au XVIe siècle, offrait au monde un spectacle de magnificence et de folie, la voilà réduite à codifier son engourdissement. S'ils en avaient eu le temps, sans doute, les derniers Romains n'eussent-ils pas procédé autrement ; remâcher leur fin, ils ne pouvaient : les Barbares les cernaient déjà. Mieux partagés, les Espagnols eurent le loisir (trois siècles !) de songer à leurs misères et de s'en imprégner. Bavards par désespoir, improvisateurs d'illusions, ils vivent dans une sorte d'âpreté chantante, de non-sérieux tragique, qui les sauve de la vulgarité, du bonheur et de la réussite. Changeraient-ils un jour leurs anciennes marottes contre d'autres plus modernes, qu'ils resteraient néanmoins marqués par une si longue absence. Hors d'état de s'accorder au rythme de la “civilisation”, calotins ou anarchistes, ils ne sauraient renoncer à leur inactualité. Comment rattraperaient-ils les autres nations, comment seraient-ils à la page, alors qu'ils ont épuisé le meilleur d'eux-mêmes à ruminer sur la mort, à s'y encrasser, à en faire une expérience viscérale ? Rétrogradant sans cesse vers l'essentiel, ils se sont perdus par excès de profondeur. L'idée de décadence ne les préoccuperait pas tant si elle ne traduisait en termes d'histoire leur grand faible pour le néant, leur obsession du squelette. Rien d'étonnant que pour chacun d'eux, son pays soit son problème. En lisent Ganivet, Unamuno ou Ortega, on s'aperçoit que pour eux l'Espagne est un paradoxe qui les touche intimement et qu'ils n'arrivent pas à réduire à une formule rationnelle. Ils y reviennent toujours, fascinés par l'attraction de l'insoluble qu'il représente. Ne pouvant le résoudre par l'analyse, ils méditent sur Don Quichotte, chez lequel le paradoxe est encore plus insoluble, puisque symbole… On ne se figure pas un Valéry ni un Proust méditant sur la France pour se découvrir eux-mêmes : pays accompli, sans ruptures graves qui sollicitent l'inquiétude, pays non-tragique, elle n'est pas un cas : ayant réussi, ayant conclu son sort, comment serait-elle “intéressante” ? » (TE).

Cependant, notre pays et la Russie n'intéressent pas Cioran uniquement parce que « l'évolution normale de la Russie et de l'Espagne les a donc amenées à s'interroger sur leur propre destin » ; cette question présente beaucoup d'intérêt pour celui qui, comme lui, s'interroge sans cesse sur le destin de notre civilisation européenne. Ce n'est pas uniquement notre décadence qui le fascine. L'Espagne Impériale, celle des Conquistadors et des Mystiques, lui offre d'exemple le plus achevé d'une époque remplie où il aurait aimé vivre :

« C'est le mérite de l'Espagne de proposer un type de développement insolite, un destin génial et inachevé. (On dirait un Rimbaud incarné dans une collectivité). Pensez à la frénésie qu'elle a déployée dans sa poursuite de l'or, à son affalement dans l'anonymat, pensez ensuite aux conquistadors, à leur banditisme et à leur piété, à la façon dont ils associèrent l'évangile au meurtre, le crucifix au poignard. À ses beaux moments, le catholicisme fut sanguinaire, ainsi qu'il sied à toute religion vraiment inspirée » (TE).

À propos de ces dernières lignes, il convient de signaler que, contrairement aux moralistes en vogue, Cioran ne va pas condamner ni la volonté d'expansion ni l'esprit agressif des peuples et des cultures : « Une civilisation n'existe et ne s'affirme que par des actes de provocation. Commence-t-elle à s'assagir ? Elle s'effrite » (TE).

Conquête et Inquisition, vices grandioses

Alors que philosophes et historiens, nationaux et étrangers, nous décrivent avec horreur la Conquête de l’Amérique ou la répression religieuse de l'Espagne de la Contre-Réforme, Cioran prend une attitude radicalement opposée :

Alors que philosophes et historiens, nationaux et étrangers, nous décrivent avec horreur la Conquête de l’Amérique ou la répression religieuse de l'Espagne de la Contre-Réforme, Cioran prend une attitude radicalement opposée :« La conquête et l'Inquisition, — phénomènes parallèles issus des vices grandioses de l'Espagne. Tant qu'elle fut forte, elle excella au massacre, et y apporta non seulement son souci d'apparat, mais aussi le plus intime de sa sensibilité. Seuls les peuples cruels on l'heur de se rapprocher des sources mêmes de la vie, de ses palpitations, de ses arcanes qui réchauffent : la vie ne dévoile son essence qu'à des yeux injectés de sang… Comment croire aux philosophes quand on sait de quel regards pâles elles sont le reflet ? L'Habitude du raisonnement et de la spéculation est l'indice d'une insuffisance vitale et d'une détérioration de l'affectivité. Pensent avec méthode ceux-là seuls qui, à la faveur de leurs déficiences, parviennent à s'oublier, à ne plus faire corps avec leurs idées : la philosophie, apanage d'individus et de peuples biologiquement superficiels » (TE).

C'est la perte de leur capacité de dominer, de leur disposition à s'imposer, au delà des conceptions humanitaristes, au delà de rêves irénistes, qui ruine les civilisations :

« Depuis qu'une (nation) a abandonné ses desseins de domination et de conquête, le cafard, ennui généralisé, la mine. Fléau des nations en pleine défensive, il dévaste leur vitalité ; plutôt que de s'en garantir, elle le subissent et s'y habituent au point de ne plus pouvoir s'en dispenser. Entre la vie et la mort, elles trouveront toujours assez d'espace pour escamoter l'une et l'autre, pour éviter de vivre, pour éviter de mourir. Tombées dans une catalepsie lucide, rêvant d'un statu quo éternel, comment réagiraient-elles contre l'obscurité qui les assiège, contre l'avance de civilisations opaques ? La tension spirituelle et physique des époques de conquête, comme celle des instants créatifs, épuise rapidement les énergies des peuples et des hommes : Pourquoi la peinture hollandaise ou la mystique espagnole ont-elles été florissantes un instant ? (…) Des tribus aux instincts impérieux s'agglutinent pour former une grande puissance ; arrive le moment où, résignés et titubants, elles aspirent à un rôle subalterne. Quand on ne sait plus être l'envahisseur on accepte d'être invalide » (CT).

Cioran admire deux choses en Espagne : sa période de splendeur et sa décadence. Il est arrivé à notre patrie comme « à tout peuple (qui), à un moment déterminé de sa course, croit être choisi. Cependant c'est quand il donne le meilleur et le pire d'eux-mêmes » (IEN). Et parmi les meilleures choses que l'Espagne ait données, on trouve sa mystique religieuse chrétienne même si cela paraît bizarre chez un Cioran agnostique et paganisant. Évidemment ce n'est pas le contenu chrétien qui l'intéresse mais l'intensité du sentiment, sa volonté de conquête :

« Mais se méprendre sur la mystique que de croire qu'elle dérive d'un amollissement des instincts, d'une sève compromise. Un louis de Léon, un Saint Jean de la Croix couronnèrent une époque de grandes entreprises et furent nécessairement contemporains de la Conquête. Loin d'être des déficients, ils luttèrent pour leur foi, attaquèrent Dieu de front, s’approprièrent le ciel. Leur idolâtrie du non-vouloir, de la douceur et de la passivité les garantissait contre une tension à peine soutenable, contre cette hystérie surabondante dont procédait leur intolérance, leur prosélytisme, leur pouvoir sur ce monde et sur l'autre. Pour les deviner, que l'on se figure un Fernand Cortès au milieu d'une géographie invisible » (TE).

On l'a déjà vu, Cioran est captivé par l'image de la décadence. « Comment ne pas s'éprendre des grands couchers de soleil ? L'enchantement moribond qui entoure une civilisation, après qu'elle ait abordé tout les problèmes et les ait faussés merveilleusement, offre plus d'attraits que l'ignorance inviolée par laquelle elle a débuté » (PD). La longue agonie de l'Espagne, sa “sortie de l'Histoire” a modelé un type humain :

« Il est à peu près impossible de parler avec un Espagnol d'autre chose que de son pays, univers clos, sujet de son lyrisme et de ses réflexions, province absolue, hors du monde. Tour à tour exalté et abattu, il y porte des regards éblouis et moroses ; l'écartèlement est sa forme de rigueur. S'il accorde un avenir, il n'y croit pas réellement. Sa trouvaille : l'illusion sombre, la fierté de désespérer ; son génie : le génie du regret. Quelle que soit son orientation politique, l'Espagnol ou le Russe qui s'interroge sur son pays aborde la seule question qui compte à ses yeux. On saisit la raison pour laquelle ni la Russie ni l'Espagne n'ont produit aucun philosophe d'envergure. C'est que le philosophe doit s'attaquer aux idées en spectateur ; avant de les assimiler, de les faire siennes, il lui faut les considérer du dehors, s'en dissocier, les peser et, au besoin, jouer avec elles ; puis, la maturité aidant, il élabore un système avec lequel il ne se confond jamais tout à fait. C'est cette supériorité à l'égard de leur propre philosophie que nous admirons chez les Grecs. Il en va de même pour tous ceux qui s'attachent au problème de la connaissance et en font l'objet essentiel de leur méditation. Ce problème ne trouble ni les Russes ni les Espagnols. Impropres à la contemplation intellectuelle, ils entretiennent des rapports assez bizarres avec l'Idée. Combattent-ils avec elle ? Ils ont toujours le dessous ; elle s'empare d'eux, les subjugue, les opprime ; martyrs consentants, ils ne demandent qu'à souffrir pour elle. Avec eux, nous sommes loin du domaine où l'esprit joue avec soi et les choses, loin de toute perplexité méthodique » (TE).

D'après Cioran, la pensée faible (soft), les idées froides ne sont pas faites pour les Espagnols. « Avant, quand Sainte Thérèse, patronne de l'Espagne et de ton âme, te prescrivait un trajet de tentations et de vertiges, l'abîme transcendant t'émerveillait comme une chute des cieux. Mais ces cieux ont disparu — comme les tentations et les vertiges — et les fièvres d'Avila se sont éteintes dans son cœur froid » (PD). Nous savons que Cioran est un pessimiste presque absolu. Mais lui, qui a écrit que « l'arbre de la Vie ne connaîtra plus le printemps, est désormais une souche sèche » (PD), a dit aussi que « vivre équivaut à l'impossibilité de s'abstenir » (CT). Voilà la grande angoisse qui l'accable. Qui nous accable : « Comment se mettre à réparer les dommages quand, comme Don Quichotte sur son lit de mort, nous avons perdu — au bout de la folie, épuisés — vigueur et illusion pour affronter les chemins, les combats et les échecs » (PD). L'histoire seulement donne raison au pessimisme : « Ma mémoire accumule des horizons engloutis » (MD). Le christianisme, qui nous a parlé de notre salut en termes moralisateurs humanitaristes et comme un fait individuel, nous a écartés des grands destins collectifs et de la possibilité de dépasser notre condition trop humaine en établissant une frontière absolue entre l'humain et le divin. Les lumières de la Raison, celle de l'Aufklärung, nous ont uniquement dévoilé les ténèbres. Cioran a osé appeler les problèmes par leur nom. L'homme européen sera-t-il capable de dépasser son nihilisme et son angoisse, d'abandonner la nostalgie pure ?

► Carlos Caballero, Orientations n°13, 1991.

(texte paru dans Punto y Coma n°10, 1988 ; tr. fr. : NB)

La découverte de Cioran en Allemagne

La découverte de Cioran en AllemagneCioran, inclassable philosophe, Roumain exilé à Paris, sceptique et mystique à l'écriture limpide, n'a pas encore trouvé beaucoup de biographes. Outre-Rhin, il commence à intriguer ; il devient l'objet d'études minutieuses, de spéculations audacieuses. Parmi celles-ci, l'œuvre de Cornelius Hell, natif de Salzbourg, formé dans l'université de sa ville natale. Hell a enseigné à Vilnius en Lithuanie soviétique et est l'auteur d'un livre consacré à la mystique, au scepticisme et au dualisme de Cioran.

Difficile à cerner, la pensée de Cioran se situe in toto dans ces trois univers dualiste, mystique et sceptique. À la question que lui posaient des journalistes allemands du Süddeutsche Zeitung : « Êtes-vous un sceptique ou un mystique ? », Cioran répondit : « Les deux, mon ami, les deux ». Comment décortiquer cet entrelacs philosophique et métaphysique ? Hell croit pouvoir apporter une réponse. La pensée dualiste de Cioran lui donne les catégories nécessaires à décrire le monde en tant que situation, à saisir la condition humaine. Le scepticisme indique la voie pour trouver la thérapeutique. La mystique, pense Hell, sert à déterminer les objectifs positifs (pour autant que l'on trouve des objectifs positifs à déterminer dans l'œuvre de Cioran).

Cette tripartion de l'œuvre de Cioran peut nous apparaître assez floue. Le Maître parvient à échapper à toutes les classifications rigides. Reste une tâche à accomplir, à laquelle Hell s'essaie : repérer les influences philosophiques que Cioran a reçues. Pour lui, l'homme a tout de l'animal et rien du divin mais le théologien analyse mieux notre condition que le zoologue. L'homme a échappé à l'équilibre naturel, par le biais de l'esprit, ce trouble-fête. L'homme est donc tiraillé entre deux ordres irréconciliables. Pour Hell, cette vision de la condition humaine se retrouve chez Kleist, dans son Marionettentheater et, plus récemment, chez cet héritier de la tradition romantique que fut Ludwig Klages. Pour ce dernier aussi, la conscience, l'esprit, trouble l'harmonie vitale. Klages comme Cioran partagent la nostalgie d'une immersion totale de l'être humain dans un principe vital supra-personnel. Klages comme Cioran critiquent tous les deux la fébrilité, la vanité et la prétention activiste de l'homme, notamment dans la sphère politique.

On pourrait, poursuit Hell, rapprocher Schopenhauer de Cioran car les deux philosophes rejettent la volonté et la thématique du péché originel. Hell mentionne également les influences de Simmel, de Spengler, d'Elias Canetti et d'Adorno. Les sources françaises de la pensée de Cioran doivent être recherchées, elles, chez Montaigne et Pascal. Face à Sartre et Camus, ses contemporains, la position de Cioran se résume en une phrase : « Pour moi, Sartre n'a rien signifié. Son œuvre m'est étrangère et sa parution ne m'intéresse pas… Il serait pour un existentialisme objectif. Dans ce cas, je qualifierai le mien de “subjectif”. J'ai, moi, une dimension religieuse. Lui n'en a certainement aucune ». Quant à Camus, sa conclusion dans La Peste se situe aux antipodes de la pensée de Cioran, puisqu'il affirme qu'il y a davantage à admirer chez l'homme qu'à mépriser.

Pour Hell, c'est le néo-conservatisme allemand d'un Gerd-Klaus Kaltenbrunner et d'un Armin Mohler qui a contribué à mettre l'œuvre de Cioran en valeur Outre-Rhin. Ce néo-conservatisme et cette “Nouvelle Droite”, issue de sa consœur parisienne, ont attiré les regards sur ce marginal des années 50 et 60.

En résumé, une analyse philosophique profonde et une mise en perspective prometteuse.

► Luc Nannens (pseud. RS), Vouloir n°25/26, 1986.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

J'ai rencontré Cioran dans son petit appartement du Quartier latin, à deux pas du théâtre de l'Odéon. Gabriel Matzneff s'était joint à nous. Autour d'un verre de vin, nous avons agité nos chimères communes : la décadence, les vieux Romains, la philosophie tragique, le suicide… Cioran nous dominait de ses élans sans passion. Il est revenu de plus de choses que nous. Il est revenu de tout. Dans sa jeunesse, il fut l'arrogance philosophique personnifiée. Il est revenu de la philosophie. Mais aussi du romantisme et du bouddhisme. Il est retourné au scepticisme de ses débuts. Il pense que le monde est horrible, que cette horreur nous remplit. Que ce qui pourrait nous en consoler, nous en distraire au sens propre, n'est qu'illusion ou supercherie. Depuis trente ans, des Syllogismes de l'amertume à La Tentation d'exister, il ne cesse d'approfondir le même sillon avec toute une série de textes et surtout d'aphorismes, où « le mot est dieu », qui représentent le minimum du compromis avec l'écriture, le minimum de trahison par rapport au silence. Le même sillon en effet. Tout projet est une « forme camouflée d'esclavage » ; toute conviction, une « folie ». La vie est « le plus grand des vices » : c'est « pourquoi on a tant de peine à s'en débarrasser». La mort est « un état de perfection, le seul à la portée d'un mortel » ; la vieillesse, « la punition d'avoir vécu ». Cioran écrit : « Même quand rien ne se passe, tout me semble de trop », « tout est rien, y compris la conscience du rien » ; « l'unique frénésie dont nous soyons capables est la frénésie de la fin » ; « soyons confiants, misons sur la catastrophe ». Il cite un auteur japonais : « Seule une fleur qui tombe est une fleur totale » — avec ce commentaire : « On est tenté d'en dire autant d'une civilisation ».

Le pire est urgent

Du pessimisme ? Nullement. Cioran n'a pas le complexe de Cassandre. Le pessimisme consiste à prévoir le pire. Cioran ne fait qu'en proclamer l'urgence. Ce sont les choses elles-mêmes, non le cours qu'elles suivent, qui sont insupportables. De vains moralistes ont reproché à Cioran de désespérer les esprits faibles. Quelle erreur ! On ne désespère jamais que les désespérables. Les autres, de la vue des abîmes, peuvent tirer des forces nouvelles. Et puis, quelle sottise de toujours raisonner par les conséquences. Cioran a choisi pour maxime : « Détachement du fruit de l'acte ». Ce qui, selon les tempéraments, peut conduire à s'abstenir de l'action ou, au contraire, à les multiplier — sans s'inquiéter de leurs effets. Croire que l'absence d'illusions équivaut au désespoir jette vraiment un jour révélateur sur la nature des idées qu'on porte… À l'écart de la versatilité française, EM Cioran, fils d'un pope orthodoxe roumain, fait partie de ces auteurs secrets dont le public, lui aussi, est secret. Son style admirable, son éloignement des factions, lui ont valu des complicités très diverses. La gauche elle-même, rassurée (bien à tort) par son apologie du détachement, a fini par entrouvrir ses portes à ce grand penseur réactionnaire qui ose écrire : « Dès qu'on sort dans la rue, à la vue des gens, “extermination” est le premier mot qui vient à l'esprit ». Ou bien : « La tolérance n'est, en dernier ressort, qu'une coquetterie d'agonisants. » Ou encore : « Serf, ce peuple bâtissait des cathédrales ; émancipé, il ne construit que des horreurs !»

Contre Babylone

On est frappé des convergences de cette pensée avec celle, plus strictement philosophique, d'un auteur comme Clément Rosset, qui, lui aussi, proclame la nécessité de penser le pire et de se défaire des illusions qui sont autant de « doubles » du réel. Pour Rosset, le « discours du pire » est reconnu d'emblée comme le seul discours à la fois nécessaire et possible. Nihilisme positif, qui repose sur l'affirmation du rien, non sur la négation du tout — et qui fonde la possibilité même d'une philosophie tragique. Enfin et surtout, la pensée de Cioran, comme toute autre pensée un peu forte, est essentiellement contradictoire. Cela apparaît clairement dans son dernier livre, intitulé Écartèlement [1979.] D'un côté, par ex., Cioran dénonce l'histoire et aspire puissamment à sa fin. L'histoire est pour lui l'« abominable Clio » : une « odyssée inutile », un « paradis de somnambules ». De l'autre, il s'en prend à la décadence contemporaine sans dissimuler combien elle est liée au dépérissement de l'énergie orgueilleuse qui, de tous temps, fut le moteur de l'histoire. Avec un brin d'amertume, Cioran me dit : « La Roumanie n'eut pas d'histoire » (De l'inconvénient d'être né). Mais si l'histoire n'a pas de sens, comme il le souligne également, comment être sûrs que nous allons vers sa fin ?

Même contradiction en ce qui concerne la vie. Cioran semble affirmer qu'on ne peut avoir à la fois l'intelligence et la vigueur. La maladie lui apparaît comme un début de sagesse : le plus sot des malades, du fait de son état, est tenu à un minimum de réflexion. Mais en même temps, il professe une évidente nostalgie de la « grande santé », de ces forces vitales que le développement du savoir n'a pas encore paralysées. Il cite ce mot de Carl Gustav Carus : « Si l'on pouvait enseigner la géographie au pigeon voyageur, du coup son vol inconscient, qui va droit au but, serait chose impossible ». Jusque dans ces contradictions, Cioran s'inscrit en fait dans tout un courant de « pessimisme culturel », qui va de Gobineau à Montherlant en passant par Spengler. Sa pensée est gouvernée par le dégoût : « un dégoût à en perdre l'usage de la parole et même de la raison ». Comment, dès lors, ne pas évoquer l’œuvre de Montherlant ? Caton, dans La Guerre Civile, « regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde en haut, il regarde en bas, et il ne trouve que de l'horrible ». Alvaro, dans La Reine morte, s'exclame : « Mon pain est le dégoût. » Comment ne pas évoquer Montherlant, qui déclarait en mars 1971 au journal Matulu :

« Je suis indigné par le peu que je vois, le peu que je lis, le peu que j'entends du monde extérieur. Un monde que j'écarte de moi le plus possible, sinon je vivrais dans un dégoût perpétuel. » Ou le Drieu qui écrivait en 1934 : « Je souffre pour le corps des hommes… Horrible de se promener dans les rues et de rencontrer tant de déchéances, de laideurs ou d'inachèvements. »

Quand il se promène dans les rues, Cioran y voit des « gorilles » qui semblent en avoir assez d'imiter les humains. Ce sera bientôt, en déduit-il, « l'heure de la fermeture » dans les jardins d'Occident. Et de dénoncer une planète « babylonisée », une société bigarrée :

« La possibilité même d'une multitude si hétéroclite suggère que dans l'espace qu'elle occupe n'existe plus, chez les autochtones, le désir de sauvegarder ne fût-ce que l'ombre d'une identité. À Rome, au IIIe siècle de notre ère, sur un million d'habitants, soixante mille seulement auraient été des Latins de souche. Dès qu'un peuple a mené à bien l'idée historique qu'il avait mission d'incarner, il n'a plus aucun motif de préserver sa différence, de soigner sa singularité, de sauvegarder ses traits au milieu d'un chaos de visages… ».

Dans une serre

Rome, bien sûr. Et l'on n'a pas de peine à retrouver dans le monde antique, avec Épicure, avec le stoïcisme, avec les présocratiques, les racines profondes de cette pensée qui n’a que l’apparence du désespoir. Entre ce monde et le nôtre, Cioran fait d'ailleurs un parallèle constant. Il écrit : « Le monde antique devait être bien atteint pour avoir eu besoin d'un antidote aussi grossier que celui qu'allait lui administrer le christianisme. » Du coup, La Croix le somme de s’expliquer (dans ce journal, on ne doute vraiment de rien). Parallèle enfin entre la physiologie des sociétés, celle de l'homme, et la sienne propre. (« Les individus, comme les empires, affectionnent une longue fin douteuse »). Ces comparaisons reviennent sans cesse sous sa plume : notre dépendance par rapport aux organes ! Et aussi l'aveu d'une piètre santé, d'innombrables nuits blanches. Avec une autre physiologie, Cioran eût sans doute écrit sur un autre ton. Il s'exclame : « Être un Barbare et ne pouvoir vivre que dans une serre ! » Ce mot explique peut-être toutes ses contradictions. On voit bien que Cioran « fanatique sans credo », homme de passion qui ne se passionne pour rien, se bride à chaque instant, et ne lance l'anathème que pour mieux faire taire ce qu'il sent en lui. Il n'a jamais été, dit-il, que le « secrétaire de ses sensations ». Qui ne l'est pas ? Tout discours est une projection de nous-mêmes, tout discours prolonge notre être : corps, âme et esprit liés — même et surtout les discours indirects. C'est aussi pour cela que Cioran écrit des livres : « Pour me libérer, affirme-t-il, pour me décharger de ce qui me pèse sur le cœur et l'esprit. » Publier un livre, c'est objectiver son contenu. « Cela m'indiffère de voir à la devanture d'une librairie un ouvrage où j'ai confié des secrets, ajoute Gabriel Matzneff, et pourtant j'aurais hésité avant même qu'il ne fût paru, à en confier le manuscrit même à un ami très cher. »

Rome, bien sûr. Et l'on n'a pas de peine à retrouver dans le monde antique, avec Épicure, avec le stoïcisme, avec les présocratiques, les racines profondes de cette pensée qui n’a que l’apparence du désespoir. Entre ce monde et le nôtre, Cioran fait d'ailleurs un parallèle constant. Il écrit : « Le monde antique devait être bien atteint pour avoir eu besoin d'un antidote aussi grossier que celui qu'allait lui administrer le christianisme. » Du coup, La Croix le somme de s’expliquer (dans ce journal, on ne doute vraiment de rien). Parallèle enfin entre la physiologie des sociétés, celle de l'homme, et la sienne propre. (« Les individus, comme les empires, affectionnent une longue fin douteuse »). Ces comparaisons reviennent sans cesse sous sa plume : notre dépendance par rapport aux organes ! Et aussi l'aveu d'une piètre santé, d'innombrables nuits blanches. Avec une autre physiologie, Cioran eût sans doute écrit sur un autre ton. Il s'exclame : « Être un Barbare et ne pouvoir vivre que dans une serre ! » Ce mot explique peut-être toutes ses contradictions. On voit bien que Cioran « fanatique sans credo », homme de passion qui ne se passionne pour rien, se bride à chaque instant, et ne lance l'anathème que pour mieux faire taire ce qu'il sent en lui. Il n'a jamais été, dit-il, que le « secrétaire de ses sensations ». Qui ne l'est pas ? Tout discours est une projection de nous-mêmes, tout discours prolonge notre être : corps, âme et esprit liés — même et surtout les discours indirects. C'est aussi pour cela que Cioran écrit des livres : « Pour me libérer, affirme-t-il, pour me décharger de ce qui me pèse sur le cœur et l'esprit. » Publier un livre, c'est objectiver son contenu. « Cela m'indiffère de voir à la devanture d'une librairie un ouvrage où j'ai confié des secrets, ajoute Gabriel Matzneff, et pourtant j'aurais hésité avant même qu'il ne fût paru, à en confier le manuscrit même à un ami très cher. »Consolant suicide

Tout naturellement, nous en venons à parler du suicide. Cioran y voit le « seul acte vraiment normal ». Il parle du « désir légitime » de se tuer. Pline voyait dans la faculté de se donner la mort « le plus grand bienfait qu'ait reçu l'homme » et plaignait les dieux de ne pas posséder un tel privilège. « S'apitoyer sur l'Être suprême parce qu'il n'a pas la ressource de se donner la mort ! — s'écrie Cioran. Idée incomparable, idée prodigieuse, qui à elle seule consacrerait la supériorité des païens sur les forcenés qui devaient bientôt les supplanter. » Je pose à Cioran cette question brutale : pourquoi ne se tue-t-il pas ? En une phrase, il me donne une vraie réponse : « Sans l’idée du suicide, je me serais tué depuis toujours. » C’est seulement par le suicide, explique-t-il, que l’homme peut vraiment, en toute liberté, décider lui-même de son sort. Et seule cette idée, par un paradoxe qui n'en est pas un, permet de supporter la vie. Ainsi le suicide est doublement une solution : on se tue quand on ne peut plus vivre — et si l'on peut vivre encore, c'est toujours l'idée du suicide qui vous soutient : l'idée qu'au milieu de tant de boue, cette issue-là, au moins, peut vous appartenir. Ce qui rejoint ces mots de Nietzsche, placés par Matzneff en tête de son essai sur le suicide chez les Romains (Le Défi, Table ronde, 1965 et 1977) : « La pensée du suicide est une puissante consolation ; elle aide à passer mainte mauvaise nuit ». Les chrétiens ont leurs livres d'humilité. Moi, quand le cœur me gonfle, je relis du Cioran. Et d'abord cette phrase, qui me convient si bien : « Ma mission est de tuer le temps et la sienne, de me tuer à son tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins ».

Tout naturellement, nous en venons à parler du suicide. Cioran y voit le « seul acte vraiment normal ». Il parle du « désir légitime » de se tuer. Pline voyait dans la faculté de se donner la mort « le plus grand bienfait qu'ait reçu l'homme » et plaignait les dieux de ne pas posséder un tel privilège. « S'apitoyer sur l'Être suprême parce qu'il n'a pas la ressource de se donner la mort ! — s'écrie Cioran. Idée incomparable, idée prodigieuse, qui à elle seule consacrerait la supériorité des païens sur les forcenés qui devaient bientôt les supplanter. » Je pose à Cioran cette question brutale : pourquoi ne se tue-t-il pas ? En une phrase, il me donne une vraie réponse : « Sans l’idée du suicide, je me serais tué depuis toujours. » C’est seulement par le suicide, explique-t-il, que l’homme peut vraiment, en toute liberté, décider lui-même de son sort. Et seule cette idée, par un paradoxe qui n'en est pas un, permet de supporter la vie. Ainsi le suicide est doublement une solution : on se tue quand on ne peut plus vivre — et si l'on peut vivre encore, c'est toujours l'idée du suicide qui vous soutient : l'idée qu'au milieu de tant de boue, cette issue-là, au moins, peut vous appartenir. Ce qui rejoint ces mots de Nietzsche, placés par Matzneff en tête de son essai sur le suicide chez les Romains (Le Défi, Table ronde, 1965 et 1977) : « La pensée du suicide est une puissante consolation ; elle aide à passer mainte mauvaise nuit ». Les chrétiens ont leurs livres d'humilité. Moi, quand le cœur me gonfle, je relis du Cioran. Et d'abord cette phrase, qui me convient si bien : « Ma mission est de tuer le temps et la sienne, de me tuer à son tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins ».► Alain de Benoist, Orientations n°13, 1991.

Cioran : martyr ou bourreau ?

Réflexions sur le renversant faux-pas d'un politicien libéral

Cioran. Que n'aura-t-on pas dit de Cioran ? Pour certains commentateurs, ce n'est qu'un écrivain qui publie des aphorismes médiocres, ce n'est que l'auteur d'une « philosophie pour concierges » ; pour d'autres, il est le meilleur écrivain vivant de langue française. Entre ces deux extrêmes, on trouve un immense éventail d'opinions de valeurs diverses. Ce que l'on n'avait jamais dit de Cioran, c'est qu'il était fasciste. Mais aujourd'hui, c'est fait ; on ne voit pas bien pourquoi, mais un politicien libéral espagnol lui a attribué la paternité idéologique du phénomène Le Pen !

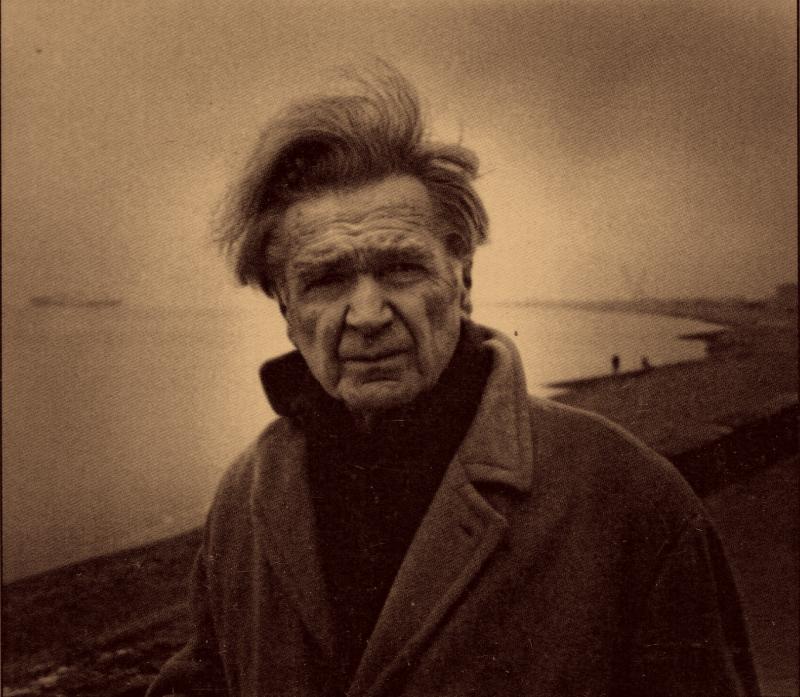

Cioran. Que n'aura-t-on pas dit de Cioran ? Pour certains commentateurs, ce n'est qu'un écrivain qui publie des aphorismes médiocres, ce n'est que l'auteur d'une « philosophie pour concierges » ; pour d'autres, il est le meilleur écrivain vivant de langue française. Entre ces deux extrêmes, on trouve un immense éventail d'opinions de valeurs diverses. Ce que l'on n'avait jamais dit de Cioran, c'est qu'il était fasciste. Mais aujourd'hui, c'est fait ; on ne voit pas bien pourquoi, mais un politicien libéral espagnol lui a attribué la paternité idéologique du phénomène Le Pen ![Ci-contre : Cioran à Paris en 1949, au moment où venait de paraître son premier ouvrage en français, le Précis de décomposition. Cioran a appris le français grâce à un invalide de la Grande Guerre, virtuose de la langue basque et de la langue française, érotomane délicat qui arpentait les boulevards de Montparnasse. Cet homme l'a exhorté à relire les auteurs du XVIIe siècle, à imiter leur perfection. Dans un interview accordé au philosophe allemand Gerd Bergfleth, Cioran rend hommage à cet invalide du Pays Basque, ce puriste de la langue et de la grammaire (Emil M. Cioran, Ein Gespräch, geführt von Gerd Bergfleth, Rive Gauche/Konkursbuchverlag, Tübingen, 1985 ; Cioran a donné cette entrevue en langue allemande ; le texte original en est donc le texte allemand).]

Le renversant faux-pas du politicien libéral

Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta Directiva del Club Liberal de Madrid qui fait bruyamment état de ses opinions philosophiques très particulières dans le supplément « Papeles para la Libertad » publié chaque semaine par le quotidien Ya (1). Dans l'un de ses articles, intitulé « Plus jamais Auschwitz », paru le 12 janvier 1988, Bernaldo de Quirós lançait un avertissement au monde libre, menacé par un danger imminent : Le Pen, locomotive d'un fascisme populiste, inspiré à son tour par un autre fascisme, plus dangereux, le fascisme intellectuel dont Bernardo de Quirós attribuait la responsabilité à une constellation étrange d'auteurs très différents les uns des autres : « Montherland » (il veut sans doute dire Montherlant), Fernando Savater (2), Alain de Benoist et le penseur roumain Emil Cioran. Et de citer en note l'œuvre de ce dernier El aciago domingo (il se réfère peut-être à El aciago Demiurgo, Le mauvais démiurge en trad. esp.). Par le biais d'une opération grossière d'amalgame des concepts, Bemaldo de Quirós les rend tous responsables (de façon plus ou moins importante) de la paternité des idées anti-chrétiennes, tragiques et anti-libérales qui menacent le bon ordre régnant en Occident : l'ordre libéral.

Le raisonnement de Bemaldo de Quirós n'est pas habituel. Peut-être plus accoutumé au tissu grossier des discours économistes qu'aux subtilités et aux clairs-obscurs de la pensée philosophique, le madrilène libéral confond tout avec tout pour élaborer vaille que vaille la réflexion suivante (qui n'est pas toujours explicite) dans son article : 1) le phénomène du populisme xénophobe devient à la mode (?) en France ; 2) en réalité, il y a plus important que cette vague politique immédiatement perceptible : l'existence en coulisse de penseurs comme Montherlant ou Alain de Benotst qui défendent des idées anti-chrétiennes et « aristocratisantes » ; 3) or, de Benoist « copie Cioran » ; et Savater aurait sa part de responsabilités dans la popularisation de Cioran en Espagne ; 4) ces auteurs s'appuient sur les thèses des historiens révisionnistes (?) qui nient l'holocauste juif (des références, svp…) ; 5) comme on ne peut plus défendre aujourd'hui une xénophobie antijuive, on prêche pour une xénophobie anti-africaine, et nous voici revenus à Le Pen, la boucle est bouclée. Naturellement, Bemaldo de Quirós n'écrit pas « Cioran est fasciste » mais son discours implicite est transparent lorsqu'il dit que de Benoist (qui, par conséquent, serait aussi « fasciste ») copie Cioran.

Si nous devions juger la pensée libérale en nous basant sur des opinions comme celle-là, nous devrions conclure que le libéralisme espagnol ne peut générer qu'une pensée malade, peureuse et hystérique devant tout ce qui s'oppose à l'empire du burger et de Superman. En effet, ni de Benoist ni Savater ni probablement Cioran, ne sont d'accord avec l'empire du dollar. Mais ce n'est pas une raison pour les prendre pour des confrères en conspiration et, moins encore, d'en faire les maîtres occultes de Le Pen qui, lui, par contre, ne manifeste guère son désaccord à l'égard de la domination du dollar, du nationalisme jacobin, du christianisme à la française et de Superman.

Le bourreau