-

Burckhardt

Historien suisse d'expression allemande, Jacob Burckhardt est né en 1818 à Bâle (Suisse). Fils d'un pasteur calviniste, il se destine à la théologie, avant d'entamer des études historiques à Berlin, en 1839. Il y subit l'influence de Leopold von Ranke (1795-1886), qui tente de mettre l'histoire au service du nationalisme prussien : sa première étude, consacrée en 1840 à Charles Martel, se ressent de cette philosophie de l'histoire. À partir de 1848, il cherche à concilier histoire politique et histoire de l'art. Des voyages en Italie (qui lui inspireront la rédaction d'un guide touristique, le Cicerone, en 1855) et son expérience de l'enseignement de l'histoire de l'art à Bâle à partir de 1858 — il est l'un des premiers à utiliser des documents photographiques — le décident à se consacrer à l'histoire italienne. La Civilisation de la Renaissance en Italie, publié en 1860, lui vaut une célébrité immédiate. La parution de ses notes de cours sur la civilisation grecque en 1898, l'année de sa mort, impressionna et influença grandement Nietzsche.

Jakob Burckhardt : un regard sur l'histoire mondiale

Jakob Burckhardt : un regard sur l'histoire mondialeRéflexions sur son œuvre à l'occasion du 100ème anniversaire de sa mort

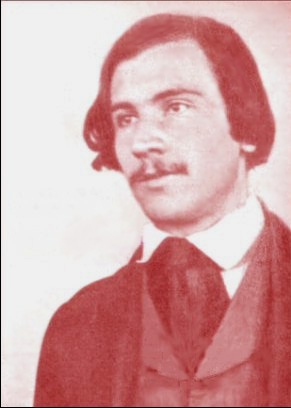

[« La grandeur est un besoin des époques terribles », J. Burckhardt, ci-contre vers 1845]

« Pourquoi ne pas fuir dans des circonstances plus simples et plus belles, si on en trouve encore quelque part ? Pour ma part, je suis bien décidé de jouir à ma façon de la vie, avant que ne viennent les mauvais jours » : ce sont là les paroles d'un jeune homme qui, pendant toute son existence, a émis le souhait de consacré sa vie à l'art et à la science.

Jakob Burckhardt, né le 25 mai 1818, était issu d'une vieille famille patricienne, bien en vue, de Bâle. En tant que fils de pasteur, il a pu très tôt jouir d'une éducation en sciences humaines, qui l'a conduit, comme le souhaitait expressément son père, à étudier successivement la théologie, puis l'histoire, la philologie et l'art. Après sa “promotion” et son “habilitation” en 1844, il enseigne brièvement à l'université de Zurich, puis revient à Bâle, sa ville natale, où il enseignera jusqu'à un âge très avancé l'histoire de l'art et l'histoire.

Burckhardt, un homme pour qui le regard est l'essentiel, qui aimait les voyages passionnément, a vite développé son amour de l'art antique et de l'art de la Renaissance italienne. Ses grands talents de dessinateur l'ont aidé à fixé ses impressions en images. Ce qu'il voyait était travaillé par son regard, qui produisait plus qu'il ne réfléchissait, car, outre le génie du dessin, Burckhardt possédait aussi celui de la poésie. Pendant longtemps, il a hésité, ne sachant pas s'il allait devenir historien ou écrivain. Finalement, il est devenu les deux. Cette combinaison a permis l'émergence de ses œuvres les plus célèbres, qui gardent encore aujourd'hui toute leur pertinence : par ex. Cicerone, sorte de guide de voyage, portant comme sous-titre « Invitation à jouir des œuvres d'art italiennes » ; ensuite Kultur der Renaissance in Italien, ou encore, Griechische Kulturgeschichte, paru après sa mort. Dans ce dernier ouvrage, Burckhardt présente une vision de la polis grecque, personnelle mais intéressante. Il y insiste aussi sur le pessimisme grec, dont il fait le noyau essentiel de la culture hellénique. Ses Weltgeschichtliche Betrachtungen (Considérations sur l'histoire universelle) procèdent de plusieurs cours donnés à l'université, et jettent les bases de sa théorie de l'histoire de la culture : celle-ci repose sur une vision de l'homme au comportement constant, « patient, porté sur l'effort et actif », car cet homme est l'élément porteur des « grandes forces de l'histoire », c'est-à-dire la culture, l'État et la religion. En tant que constantes de l'histoire, celles-ci forment l'essence de toute forme d'histoire.

Burckhardt souffrait du déclin de l'idéalisme allemand et se montrait fort sceptique face aux évolutions politiques de son temps. La démocratie de masse, les agitateurs socialistes et le libéralisme exclusivement axé sur le profit étaient tous pour lui les symptômes d'une décadence politique. « Depuis la Commune de Paris, tout est devenu possible en Europe, principalement parce que partout nous rencontrons de braves gens, des libéraux très convenables, qui ne savent pas exactement où se situe la limite entre le droit et l'absence de droit ni où commence le devoir de résister et de réagir ». Il prévoyait l'ère des dictatures et de l'extrémisme politique en Europe, l'ère des « terribles simplificateurs », qui n'avait plus rien à voir avec les « grandes individualités » radieuses, avec les « princes de la renaissance », avec ces figures nobles qui avaient tant inspiré la pensée de Nietzsche.

Burckhardt craignait que la “vieille Europe”, fatiguée et usée sur le plan culturel, finirait par sombrer définitivement à cause des luttes que se livraient partis et factions. À la fin de ces luttes, prévoyait-il avec raison et à propos, s'imposerait une démocratie corrompue : « Les masses veulent la tranquillité et le profit » : c'est par cette phrase qu'il résume sa position dans Weltgeschichtlicher Betrachtungen. Burckhardt était tout, sauf une personnalité politique, il était essentiellement un esthète, qui n'envisageait nullement de s'impliquer directement dans la politique. Son conservatisme est plutôt libéral et idéaliste. Il méprisait tant l'absolutisme royal d'avant la révolution de 1848 (Vormärz) que les révolutionnaires qui s'efforçaient de l'éliminer. Pour Burckhardt, les changements ne pouvaient s'accomplir que sur un mode évolutionnaire, s'ils ne voulaient pas n'être que purement subversifs. La césure ne cessait plus de s'élargir entre l'État et la société et prenait la forme d'une opposition croissante entre le pouvoir (politique) et la culture, surtout dans l'Allemagne impériale et wilhelminienne. Son pessimisme culturel n'était donc pas de principe mais était le résultat d'une observation fine des constellations historiques. Burckhardt a gardé l'espoir de voir les cultures renaître dans un futur lointain. Sa pensée est restée jusqu'au bout fidèle à la “vieille Europe” : ses idéaux de vie étaient une absence extrême de besoins, un pari foncier pour le spirituel au détriment du matériel, un service absolu à beau et au bien. Le 8 août 1897, quand meurt Jakob Burckhardt, disparait une figure tragique qui portait en elle les craintes et le pessimisme, mais aussi les espoirs et les aspirations du XIXe siècle, comme peu d'autres savants de cette époque.

► Frank Lisson, Nouvelles de Synergies Européennes n°29, 1997.

(texte paru dans Junge Freiheit n°33/97)

♦ pièces-jointes ♦

Jakob Burckhardt et le refus de la modernité

Si la modernité a commencé avec la Renaissance, la Réforme et les Grandes Découvertes, alors une contribution sur Jakob Burckhardt n’est pas ici hors de propos. N’est-il pas l’auteur d’un ouvrage qui a fait époque, Die Kultur der Renaissance in Italien (1860) ? Et puis n’est-il pas l’un des principaux Kulturpessimisten de son siècle ?

1. Introduction à la pensée de Burckhardt

Quelques considérations sur sa biographie ne seront pas inutiles, surtout pour le lecteur français. Né à Bâle en 1818, il y meurt en 1897. Il est issu d’une vieille famille protestante de négociants, de professeurs et d’édiles. Son ascendance est très composite, à la fois rhénane, hollandaise, française et italienne. De 1839 à 1843, il étudie à Berlin chez

Droysen, Stahl, Schelling, J. Grimm et surtout Ranke. L’influence de Ranke est décisive. En 1844, il vient enseigner à Bâle, mais interrompt parfois son enseignement pour de longs voyages en Italie, et aussi en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Europe centrale. Ses œuvres sont l’aboutissement de ses cours à l’Université de Bâle. Ainsi les Weltgeschichtliche Betrachtungen ont été publiées d’après un cours de 1870, auquel assista Nietzsche.

Burckhardt est historien de la civilisation. Il emprunte à Ranke l’idée d’une Europe romano-germanique, ensemble harmonieux d’individualités nationales reposant sur l’assise de l’unité médiévale et de la chrétienté occidentale. Deux différences toutefois entre le maître et le disciple : pour Burckhardt, les États ne sont pas des « pensées de Dieu » (Gedanken Gottes), et il n’a pas l’optimisme de Ranke quant à l’avenir du « Génie de l’Occident ». Pour lui, le futur reste toujours imprévisible. Dans les Weltgeschichtliche Betrachtungen, l’auteur déclare vouloir se libérer de toute philosophie de l’histoire, ce qui signifie surtout qu’il prend ses distances par rapport à l’hégélianisme. Plus de lois historiques, plus de téléologie, plus de Providence ou de Raison universelle guidant l’humanité. Par conséquent, et ceci est fondamental, Burckhardt révoque en doute tout ce qui est notion de perfectibilité, de progrès indéfini du genre humain (1).

Plus de Weltgeist absolu, mais un esprit s’objectivant dans les formes toujours mouvantes de la civilisation. Aux yeux de Burckhardt, le centre de l’histoire, c’est l’homme. Le pivot de la conception de Burckhardt est la spontanéité créatrice de l’esprit humain, qui ne peut vraiment se développer que sur le terrain de la culture, entendons de la vie sociale, des arts, de la littérature, des sciences, des techniques. Selon Ranke, la notion de Kultur englobe en outre l’État et la religion. Burckhardt affirme au contraire que la culture doit se garder de toute contamination du fait de l’État, qui est puissance (Macht) et de la religion, qui est dogmatique par nature.

Notons encore l’influence d’Ernst von Lasaulx (1805-1861), conservateur catholique, neveu de Görres et gendre de Baader, disciple de Schelling et des Schlegel. Professeur à Munich et philosophe de l’histoire, il publia en 1856 un ouvrage intitulé Neuer Versuch einer alten, auf die Wahrheit der Tatsachen gegründeten Philosophie der Geschichte, lequel ne refit surface qu’en 1905 avec la parution des Considérations sur l’histoire du monde, ouvrage dans lequel Burckhardt cite abondamment Lasaulx. Il lui emprunte en particulier le refus de la modernité, l’attachement à la vieille Europe et cette attitude intellectuelle qu’on appelle Kulturpessimismus. Il n’est pas exagéré de qualifier Burckhardt de Kulturpessimist typique, dans la mesure où il est peut-être le plus grand historien de la culture au XIXe siècle, et où son pessimisme touchant à la civilisation moderne est presque total.

Notre propros sera maintenant de montrer comment apparaît dans son œuvre la genèse de la modernité.

2. De la Renaissance à la Révolution : les origines de la modernité

J. Burckhardt a analysé dans Die Kultur der Renaissance in Italien les origines de l’esprit moderne. L’argument central du livre est le caractère individualiste de la civilisation de la Renaissance. Un nouveau type d’humanité naît alors, conscient de lui-même et du monde, capable de dominer la nature et de découvrir l’univers. La pensée de l’« uomo universale » s’ouvre vers d’autres horizons, d’autres civilisations. Grâce à l’Italie, l’esprit moderne se propage dans tout l’Occident, dont les élite communient dans un climat spirituel nouveau.

Une autre réalisation de la Renaissance est l’État moderne. Les Florentins font de l’État un chef-d’œuvre de réflexion, une authentique œuvre d’art. Ils transmettent aux temps modernes les principes politiques de l’Antiquité.

Puis on jette, au XVIIe et au XVIIIe siècles, les bases philosophiques et politiques de la modernité. L’État se centralise, prétendant se fonder sur le droit. Mais bientôt il incline dangereusement à la toute-puissance. Les grandes nations modernes se constituent. L’esprit de l’Europe se sécularise. Les Européens partent à la conquête du monde et du profit matériel. À la veille de 1789, l’Europe est divisée en États centralisés, mais aussi unie par ses sommets, par ses élites cosmopolites. La culture garde encore ses prérogatives. Elle brille d’un vif éclat à la fin du XVIIIe siècle. Mais déjà le crépuscule s’annonce.

Survient la Révolution française. Elle est, nous dit Burckhardt, la grande catastrophe de l’histoire occidentale. Elle couronne certes un millénaire et demi de culture romano-germanique, pourtant elle rompt la continuité historique. Elle est à la fois apogée et tournant. Burckhardt s’attaque à Rousseau, à son optimisme « plébéien », à l’idée rationaliste du progrès, à la révolution permanente qui, pour lui, caractérise l’ère moderne. Il tire à boulets rouges sur le libéralisme bourgeois et sur l’alliance de l’étatisme et du nationalisme.

Au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles, estime-t-il, tous les mécanismes de la modernité sont en place, prêts à détruire les caractères les plus nobles de la civilisation occidentale : la spiritualité, la liberté et la diversité.

3. La modernité au siècle de Burckhardt

Si nous nous référons à l’Encyclopédia Universalis, le terme de modernité apparaît au milieu du XIXe siècle, par opposition aux notions de classicisme, de traditionalisme, d’archaïsme. Ce sont précisément ces notions que Burckhardt englobe dans le concept de « Alteuropa ». De son observatoire bâlois, il analyse les mutations de son siècle, le XIXe : évolution des sciences et des techniques, croissance démographique, concentration urbaine, tout cela entraînant crises, instabilité, dégradation des mœurs et de la culture. À cet égard, sa correspondance est éclairante. On y trouve, au fur et à mesure que se déroule sous ses yeux l’histoire de son temps, l’expression des craintes qui étaient les siennes au sujet de ce péril mortel entre tous : « L’écrasement par une puissance mécanique, qu’elle émane d’un peuple de conquérants barbares ou d’une accumulation de pouvoir au service d’un seul État ou d’une seule tendance… » (2). Burckhardt voit l’esprit dangereusement menacé par la puissance (Macht) , qui, dit-il, est toujours mauvaise.

En politique, il déplore la disparition du droit international. « En matière politique, les perspectives sont terriblement sombres. Nous vivons au siècle des occupations et le droit international n’est plus qu’une intéressante antiquité » écrit-il en 1856, à la fin de la Guerre de Crimée (3).

Plus tard, il porte sur le grand État national bismarckien des jugements négatifs, et il se serait écrié lors de la fondation de l’Empire : « Das ist der Untergang Deutschlands », attitude qui lui vaudra l’hostilité des nationalistes allemands et le reproche d’« helvétisation » formulé plus tard par certains auteurs nazis à l’encontre de son œuvre et parfois aussi de celle de Nietzsche. Mais l’inquiétude de Burckhardt à l’égard de l’Allemagne n’est pas la seule. Il craint de surcroît pour la diversité européenne si l’anglais devient la langue universelle, si l’équilibre mondial est rompu au profit du monde anglo-saxon. Et surtout, il redoute le danger russe, depuis que l’Empire des tsars s’européanise et est intégré au système des États. Pour lui, la Russie moderne est inquiétante, qu’elle soit autocratique ou révolutionnaire.

« L’abstraction de l’État politique comme tel n’appartient qu’aux Temps modernes », écrit Marx dans sa Critique de la philosophie de l’État de Hegel (Kritik der Hegelschen Staatsphilosophie). Or Burckhardt juge catastrophique l’étatisme national, l’État bureaucratique du XIXe siècle, qui pour lui signifie l’accumulation de la puissance entre les mains de quelques-uns, ainsi que le déséquilibre en faveur de la politique et au détriment de la culture. Non seulement il dénonce la formidable collusion de l’étatisme et du nationalisme, mais aussi l’État démocratique et socialiste.

Pour lui, en effet, modernité veut dire non seulement hypertrophie du politique, mais aussi dégradation de la société. Il en critique la massification, l’urbanisation, fille de l’industrialisation. Il remet en cause toutes les conséquences de l’optimisme du XVIIIe siècle et de la croyance au progrès. Il y voit le triomphe du matérialisme, de l’utilitarisme et de l’esprit de lucre, nés avec le libéralisme. Il prédit l’uniformisation absolue et le nivellement total de la société occidentale. Il prévoit que la démocratie court à un échec retentissant, que la liberté et les idéaux révolutionnaires se changeront en leur contraire.

Burckhardt voit l’individu, qui avait acquis une conscience autonome à partir de l’aube des temps modernes, aliéné, prisonnier du réseau des institutions et des moyens de propagande. Il fustige la presse qui intoxique l’opinion, qui pousse au bellicisme et entretient l’inquiétude perpétuelle. Sur ce point, les remarques qu’il fait au sujet de la manipulation de l’opinion publique et de l’inconscient collectif par les démagogues se rapprochent des analyses de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. Quant à la culture, vulgarisée, vidée de ses valeurs, dénaturée, elle devient la proie de l’esprit matérialiste et utilitariste. Le monde moderne devient informe et totalitaire, comme l’œuvre d’art totale de Wagner, contre lequel Burckhardt prend position en le qualifiant de « Mörder der jetzigen Oper ».

Tel est le sinistre bilan que l’auteur de Die Kultur der Renaissance dresse de son siècle : une Europe ébranlée par la question sociale, minée par le matérialisme, standardisée par la technique moderne, une Europe qui, chaque jour davantage, prend son « visage hippocratique », entendons par là une Europe marquée du signe de la mort.

4. Le XXe siècle ou la modernité totalitaire

Mais Burckhardt a fait plus qu’étudier son temps. Il a aussi entrevu et prédit les tragédies du XXe siècle, les menaces de la technique, la modernité devenant mode, le peuple massifié, les valeurs destructurées. Et surtout il a décrit avec trois ou quatre décennies d’avance l’État totalitaire. Que peut-il sortir de l’omnipotence de l’État-moloch, du nivellement démocratique et de la médiocrité généralisée ? Dans ses dernières années, il prophétise le chaos, puis une société nouvelle dominée par des hommes providentiels, des hommes de la puissance absolue qui rétabliront l’ordre, mais un ordre terrible : « Pour moi, il est depuis longtemps évident que le monde s’achemine vers l’alternative suivante : démocratie totale et despotisme absolument arbitraire… (4). Burckhardt annonce la venue de gouvernements militarisés, masqués d’oripeaux républicains, et qui ne respecteront rien ni personne. Selon lui le XXe siècle connaîtra la fin de toutes les formes d’optimisme : l’optimisme du progrès continu, 1’optimisme chrétien, l’optimisme hégélien (Staatsoptimismus) (5).

Ce siècle verra l’agonie du libéralisme et de la démocratie, la décomposition de la société occidentale, qui passera par toutes les phases du désordre avant que surgissent ces « grands hommes » (grosse Männer) appelés à restaurer l’autorité, c’est-à-dire un « pouvoir véritable » qui ne fera plus aucun cas du suffrage universel, de la souveraineté du peuple et du parlementarisme. Ce sera donc la liquidation des conquêtes de l’esprit moderne ; mais ce qui est pire aux yeux de Burckhardt, c’est que la puissance des dictateurs suppose le laminage de toutes les diversités qui font la richesse de la civilisation. L’Europe, écrit-il en 1870, pourrait se transformer en un nouvel « imperium romanum ».

L’État omnipotent et tentaculaire viendra à son heure pour imposer sa solution à tous les problèmes, y compris la question sociale. Dès avant Nietzsche, Burckhardt a été l’un des grands contempteurs de l’État, ce « monstre froid ». Il pense que les masses modernes ont besoin d’encadrement et d’uniformisation. Dans une lettre du 26 avril 1872, il expose comment le militarisme contaminera tous les domaines de la vie sociale, 1’administration, 1’école, le travail industriel : « Un destin fort étrange attend les travailleurs. La vision que j’ai de leur avenir confine pour le moment à la folie, mais je ne peux m’en débarrasser : l’État militaire doit devenir un fabricant en gros. Ces amas humains dans les usines ne doivent pas éternellement être abandonnés à leur misère contrôlée… » (6).

Le XXe siècle sera l’ère des totalitarismes, qui marqueront le point d’aboutissement du drame de la modernité, long processus de déclin commencé avec Rousseau, la Révolution Française et les philosophies du XVIIIe siècle. Par un retournement fatal, par une tragique transmutation, les réalisations de la Renaissance se transformeront en leur contraire. L’esprit et la culture seront réduits par la puissance, l’individu sombrera dans la massification, la liberté sera écrasée par la tyrannie, la diversité sera soumise à une impitoyable uniformisation.

Près d’un demi-siècle avant la Gleichschaltung nazie, Burckhardt décrit ainsi les dictateurs de l’avenir, ceux qu’il nomme d’une formule lapidaire, et en français, les « terribles simplificateurs » : « Ma vision de ces terribles simplificateurs que notre vieille Europe va connaître, écrit-il en 1889 à Preen, est loin d’être agréable, et de temps en temps, lors de mes rêveries, je vois ces gaillards presque en chair et en os, et je vous les décrirai lorsqu’en septembre nous serons assis devant un verre. De temps à autre, je suppute ce que pourront devenir nos recherches quelque peu byzantines, quand ces choses n’en seront encore qu’à leur début et que la culture aura à peine commencé son déclin ».

Conclusion

Au milieu du XIXe siècle, avec le Cicerone (1854) et Die Kultur der Renaissance in Italien (1860), J. Burckhardt a joué au sein des élites intellectuelles un rôle décisif dans la genèse de ce que l’on pourrait appeler le “mythe de la modernité”. Mais patricien conservateur d’une ville de vieille tradition humaniste, formé à l’école de l’idéalisme allemand et accoutumé aux vastes méditations sur le destin des civilisations il finit par conclure à la faillite absolue des « idées modernes ». Devant l’immense processus idéologique de la modernité, devant la perspective de la crise intellectuelle et morale dont nous découvrons aujourd’hui l’ampleur, il se replie sur les positions traditionnelles de l’humanisme classique, ce qu’il nomme dès 1846 « die Bildung Alteuropas ». Refusant l’optimisme des positivistes, de la science, de la technique et de la croissance, entraîné par les courants pessimistes, il s’inscrit dans la lignée qui, de Lasaulx en passant par Nietzsche, mène à Spengler. D’ailleurs son œuvre connaîtra un regain d’actualité à l’époque de Der Untergang des Abendlandes. Et il en sera de même après 1945. Rappelons que H. Hesse lui a élevé un monument dans le Glasperlenspiel.

J. Burckhardt est un éminent représentant du Kulturpessimismus. Il a lu les livres de Konstantin Frantz et a désavoué lui aussi l’Allemagne bismarckienne. Surtout, il a été proche de Nietzsche. Charles Andler a souligné que sans lui le philosophe de la « Volonté de puissance » n’aurait probablement pas connu les lois qui régissent la décadence et la renaissance des civilisations. Ajoutons que, sans Burckhardt, Nietzsche n’aurait peut-être pas procédé avec autant de lucidité à la critique de la modernité (Kritik der Modernität ; cf. Ecce homo).

Reste une question : Burckhardt a-t-il, comme le philosophe de la surhumanité, cru à la possibilité d’une nouvelle renaissance ? À vrai dire, et du fait même qu’il abandonne le terrain téléologique, il ne se hasarde qu’avec prudence à parler de la régénération. Dans ses Weltgeschichtliche Betrachtungen, il renvoie à Lasaulx pour ce qui concerne l’exposé systématique d’« une doctrine du déclin et de la mort des nations ». Pour lui, la seule authentique renaissance est celle de la culture. L’Occident moderne ne peut trouver qu’en lui-même, par la force créatrice de l’esprit, par l’action de ses élites, par la sauvegarde de ses valeurs, la solution à la crise.

« Der ganze Hauptentscheid, lisons-nous au chapitre « Die geschichtlichen Krisen », des Weltgeschichtliche Betrachtungen, kann nur aus dem Innern der Menschheit hervorgehen. »

► Jean Nurdin, in : La “Révolution conservatrice” dans l’Allemagne de Weimar, L. Dupeux (dir.), Kimé, 1992.

Notes :

- 1. Ceci lui a valu la critique de l’historiographie marxiste, qui lui reproche d’être hostile à la conception progressiste de l’histoire, d’être, entre Schopenhauer et Nietzsche, le représentant typique de l’idéologie spätbürgerlich, et même d’avoir ouvert la voie au Mythe du XXe siècle d’A. Rosenberg, qui cite du reste son nom.

- 2. Weltgeschichtliche Betrachtungen, p. 143.

- 3. Briefe — Vollständig und kritisch bearbeitete Ausgabe, Basel, 1949, p. 260.

- 4. Lettre du 13 avril 1882, dans Briefe an seinen Freund F. von Preen 1864-1893, Stuttgart-Berlin, 1922, p. 178.

- 5. Cf. en particulier les lettres à Preen des 2 juillet et 23 décembre 1871.

- 6. Ibid., p. 51.

♦ BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

• Œuvres de J. Burckhardt :

- Die Kultur der Renaissance in Italien (1860), 3e édition, Leipzig, 1877.

- La civilisation de la Renaissance en Italie (Introduction de Marcel Brion ), Paris, 1958. Weltgeschichtliche Betrachtungen — Historisch-kritische Gesamtausgabe, Pfullingen, 1949.

- Considérations sur l’histoire universelle (Avant-propos de W. Kaegi), Genève, 1965.

- Fragments historiques (1865- 1885), Genève, 1965.

- Briefe an seinen Freund von Preen - 1864-1893, Stuttgart-Berlin, 1922.

- Briefe - Vollständige und kritisch bearbeitete Ausgabe, hrsg. von Max Burckhardt, Basel, 1949.

• Biographies et études sur J. Burckhardt :- REHM (Walter), J. Burckhardt, Frauenfeld-Leipzig, 1930.

- KAEGI (Werner ), J. Burckhardt, Eine Biographie, Bde I-IV, Basel-Stuttgart, 1947-1967.

- KAEGI (Werner), J. Burckhardt, Eine Biographie, Bd V : « Das neuere Europa und das Erlebnis der Gegenwart », Basel-Stuttgart, 1973.

- KNITTERMEYER (Hinrich), J. Burckhardt, Deutung und Berufung des abendländischen Menschen, Stuttgart, 1949.

- LÖWITH (Karl), J. Burckhardt, Der Mensch inmitten der Geschichte, Stuttgart, 1966, (réédition d’un ouvrage de 1936).

Lire ses classiques : La Civilisation de la Renaissance en Italie

Lire ses classiques : La Civilisation de la Renaissance en ItalieŒuvre foisonnante, la Civilisation de la Renaissance en Italie de Jacob Burckhardt (1860) s'attache à décrire l'émergence de l'individu moderne.

◘ La thèse

La Civilisation de la Renaissance en Italie est moins une histoire qu'un portrait : celui de la mentalité d'un peuple (Volkgeist) et de l'esprit d'un temps (Zeitgeist), l'une et l'autre indissociablement liés dans une civilisation que l'on ne peut appréhender que par l'histoire culturelle (Kulturgeschichte). Burckhardt est de ce fait l'héritier de la philosophie allemande qui, depuis Herder (1744-1803), donne à la notion de Kultur un sens national. Du XIVe au XVIe siècle, l'Italie est le lieu d'émergence de l'individu moderne, qui devient le sujet de son histoire. Il déchire le voile médiéval (« tissu de foi et de préjugés, d'ignorance et d'illusion ») qui l'empêchait de voir le monde tel qu'il est. L'ensemble du livre de Burckhardt s'enroule autour de cette idée centrale. L'exaltation de la subjectivité se comprend dans le contexte de la concurrence politique et idéologique des États, dont Burckhardt décrit la typologie dans sa première partie : « L'État considéré comme une œuvre d'art ». L'historien en approche l'histoire par l'art de la guerre, le jeu de la diplomatie ou les techniques de maniement des âmes par la propagande. Ainsi, en Italie, l'État « apparaissait comme une création calculée, voulue, comme une machine savante ». C'est la lutte politique qui, par une sorte de darwinisme social, crée les conditions d'une individualisation. Burckhardt s'attache à en relever les manifestations. Il décrit tour à tour le « désir de gloire » qui enfièvre la société et l'essor de la « raillerie et du mot d'esprit » qui vient le moquer. La quête passionnée des vertus de l'Antiquité est plus la conséquence que la cause de cet imaginaire nouveau. Les humanistes puisent dans le passé romain de quoi les armer dans leur « découverte du monde et de l'homme ». Voyages lointains, sens du paysage et de la nature, anatomie, lyrisme poétique : autant d'expressions d'un regard lucide sur le monde. Cette ambition nouvelle modifie les règles du jeu social : croyant repérer en Italie un « nivellement des classes », Burckhardt dépeint avec subtilité le raffinement des cours, l'éloquence politique, l'art de la conversation comme autant de stratégies de distinction. « Moins la supériorité de la naissance conférait de privilèges, plus l'individu était obligé de faire valoir ses avantages, mais plus aussi le cercle social devait se rétrécir ». Burckhardt clôt son livre sur le problème des mœurs et de la religion. Entre « dépravation morale » et aspiration vers Dieu, l'Italie des derniers siècles du Moyen Âge apparaît sous sa plume comme la préfiguration ambiguë d'un mouvement qui ne pourra pourtant se réaliser qu'ailleurs, en accomplissant l'idéal individualiste de la Renaissance : la Réforme protestante.

Qu'en reste-t-il ?

Œuvre foisonnante, dont la force suggestive est servie par une écriture flamboyante, la Civilisation de la Renaissance en Italie a exercé, pour le meilleur et pour le pire, une influence durable sur l'historiographie. Qui, avant Burckhardt, avait songé à faire de l'éloquence des notaires, du sens du paysage chez les peintres ou de la passion des princes pour les collections et lés ménageries des objets d'histoire ? Il est alors sans doute vain de souligner les manques : travaillant essentiellement sur des sources littéraires et narratives, Burckhardt se désintéresse totalement de l'économie, de l'histoire du travail ou de celle des techniques. Les classes populaires ne sont guère conviées au festin, sinon sous la figure vague d'un « peuple » subissant toujours l'histoire des grands. Fasciné par le détail des analyses, le lecteur d'aujourd'hui ne peut toutefois plus adhérer au sens général que Burckhardt voulait leur donner. Il postule en effet une double rupture, entre Moyen Âge et Renaissance d'une part, entre l'Italie et l'ensemble de l'Europe d'autre part, que toute l'historiographie récente contribue à réduire. De là le grand paradoxe de ce livre : Burckhardt défend l'idée d'un changement radical, mais le décrit en une grande synthèse immobile. Pour lui, la Renaissance italienne est un bloc : il fait de l'histoire totale, mais d'un objet imaginaire.

► Patrick Boucheron, L'Histoire n°253, 04/2001.

◘ Éditions françaises de La Civilisation de la Renaissance en Italie :

- Format numérique (tr. H. Schmitt, Plon, 1885) : tome I / tome II

- tr. H. Schmitt revue par R. Klein, Plon, 1958

- tr. H. Schmitt revue par R. Klein, Le Livre de poche, coll. Biblio-essai, 3 vol., 1986.

- tr. H. Schmitt revue par R. Klein, préf. de Robert Kopp, Bartillat, 2012, 642 p., 28 €.

◘ nota bene : « Si le livre de Burckhardt fut annoncé dans la Revue germanique dès sa parution, il fallut attendre un quart de siècle pour qu’il soit traduit en français — traduction sur la base de laquelle se sont faites depuis (non sans quelques corrections) toutes les autres éditions, y compris la dernière en date. Mais parler du “livre de Burckhardt” est déjà un abus de langage. Ce que cette première et (quasi unique) traduction française propose, ce n’est pas, en effet, le travail et la pensée de Burckhardt, mais une véritable refonte et reformulation de son livre. Elle se base sur la troisième édition du texte (1877), deux fois plus volumineuse que les précédentes — édition due à un certain Geiger qui prit avec l’ouvrage original des libertés dont son avant-propos laisse juger : “J’ai cru devoir respecter le caractère général de cet ouvrage et me contenter de faire des changements de peu d’importance. J’ai donc laissé subsister le texte presque en entier, me bornant à ajouter fréquemment des mots isolés ou même plusieurs lignes ; ce n’est qu’à titre d’exception que j’ai intercalé des passages d’une certaine étendue. Il est résulté de cette manière de procéder que, partout où nos idées sur le sujet traité par l’auteur se sont modifiées par suite de recherches plus récentes, les notes que j’ai remaniées, en prenant pour bases les recherches en question, ne cadraient plus exactement avec le texte”. Autant dire qu’il est impossible de retrouver la pensée propre de Burckhardt sous ces métamorphoses. L’essai brillant (de dimensions raisonnables) est transformé en somme érudite. Pour le lecteur français qui n’a pas accès à la langue allemande, la traduction, toujours reprise sur les bases de cette édition-écran, revient à confisquer la pensée. Or, c’est sur la base de ce travestissement, de cette confiscation que s’est faite une grande partie de la réception de Burckhardt en France (du moins en langue française). C’est notamment le cas du premier article important publié sur Burckhardt dans une revue française : une recension de la traduction publiée par le professeur de littérature Émile Gebhart dans la Revue des Deux Mondes [« La théorie de J. Burckhardt », 1885. Repris dans : La Renaissance italienne et la Philosophie de l'Histoire, Librairie Léopold Cerf, 1887] », extrait de : Marc Crépon, « L’art de la Renaissance selon Burckhardt et Taine (la question des appartenances) » in : Revue germanique internationale n°13, 2000.

◘ Jugements critiques :

• Traiter une époque dans son intégralité : « Publié à une époque où la discipline [l'histoire] était la chasse gardée soit des conteurs d’épopée à la Michelet, soit des positivistes plus arides, la Civilisation déroutera par sa vision non chronologique. Y est privilégiée une approche des faits humains en synchronie, plutôt qu’un récit des événements liés par des rapports de causalité. Au travers des plongées opérées par l’essayiste dans les conceptions de l’état, de l’individu, des rapports interpersonnels, des mœurs et des pratiques religieuses, c’est une société qui ressurgit, dans sa vivante complexité et sa richesse. » (F. Saenen, salon littéraire, 2013)

• « Quelle lumière les historiens ont-ils jetée sur l'histoire des civilisations ? Selon Guizot, la civilisation, au sens du XVIIIe siècle, constitue un progrès d'ordre social et intellectuel, dans une recherche d'équilibre des composantes de vie collective. Toutefois, l'étude de Guizot se réduit au cadre d'histoire politique, placée sous le signe de la lutte entre les deux principes de l'autorité et de la liberté. Jacob Burckhardt analyse un moment de l'histoire de l'Occident qu'il saisit aux sources italiennes. Sa vision de la civilisation se limite au triple aspect de l’État, de la religion et de la culture. Burckhardt passe sous silence l'organisation matérielle et sociale de l'Italie de cette époque de la Renaissance. Selon Oswald Spengler, chaque culture forme une expérience unique et manifeste une originalité. De même que Burckhardt, Spengler néglige les aspects de la civilisation matérielle. Il a voulu dégager le destin des valeurs spirituelles qui constituent, selon lui, une microcosme des civilisations. » (Roland Lamontagne, Problématique des civilisations, 1968)

• Nietzsche continuateur de Burckhardt ? : « La “question” de la Renaissance, et plus exactement de la Renaissance italienne, n’est pas premièrement pour Nietzsche la question d’une période de l’histoire de la philosophie caractérisée comme telle : elle est premièrement la question d’une civilisation “haute”, des conditions de son émergence, des causes de son déclin, de sa valeur en regard d’autres civilisations et, enfin et surtout, du projet qu’elle porte peut-être de médication pour notre civilisation “basse” et de fondation d’une nouvelle civilisation. C’est sur cette question de la civilisation que Nietzsche croise Burckhardt. Lorsque Nietzsche arrive à Bâle en 1869, Burckhardt a déjà publié deux textes majeurs sur la Renaissance : le Cicerone de 1855, dont la seconde partie est consacrée aux œuvres d’art italiennes post-antiques, et surtout la Civilisation de la Renaissance en Italie de 1860. C’est par ces ouvrages que Nietzsche fait sa première entrée dans la culture renaissante. Les textes plus tardifs de Burckhardt (de publication posthume) sur les Grecs et sur la conception générale de l’histoire témoignent pour une large part de son dialogue avec la pensée nietzschéenne : c’est là la partie la mieux connue des relations entre Burckhardt & Nietzsche. Pour la Renaissance, Nietzsche a recueilli la pensée burckhardtienne à son état achevé. Nous voulons dans cette étude montrer de quelle façon il se l’approprie sur un double plan : historico-sociologique d’une part, au sein d’une réflexion sur les caractères de la haute civilisation, anthropologico-psychologique d’autre part, au sein d’une réflexion sur la constitution de l’humanité supérieure », extrait de : Thierry Gontier, « Nietzsche, Burckhardt et la “question” de la Renaissance », in : Noesis n°10, 2006.

◘ Bibliographie :

- History : Politics or Culture ? Reflections on Ranke and Burckhardt, Félix Gilbert (Princeton Univ. Press, 1990)

- Jacob Burckhardt's social and political thought,Richard Sigurdson (Univ. of Toronto Press, 2004)

- Un saisissant tableau du Quattrocento, conférence de Robert Kopp (Canal Académie, 2012)