-

Dennis

◊ Avertissement : Cette entrée pédagogique ne se contente pas seulement de pallier un oubli dans l’historiographie des idées politiques, elle reste aussi fidèle à sa vocation : inspirer & fortifier une conscience européenne, plus encore au moment où le continent divisé interroge notre avenir : l’ingérence américaine entérine l’impuissance européenne.

◊ Avertissement : Cette entrée pédagogique ne se contente pas seulement de pallier un oubli dans l’historiographie des idées politiques, elle reste aussi fidèle à sa vocation : inspirer & fortifier une conscience européenne, plus encore au moment où le continent divisé interroge notre avenir : l’ingérence américaine entérine l’impuissance européenne. Lawrence Dennis, figure iconoclaste de l’ère Roosevelt, nous offre à cet égard une leçon de lucidité. Il préfigure ce que Michel Foucault nommera un “intellectuel spécifique” : à une posture surplombante et universaliste il privilégie prise en compte du temps politique et situation historique, autrement dit l’interaction entre théorie et pratique. Il ne pouvait en effet considérer l’économie politique de manière externe, et se conforter dans une compréhension dépolitisée du devenir. La Grande Dépression, qui ébranla fortement l’optimisme américain, ne pouvait être traversée en tant que situation-limite historique qu’en assumant le risque de se réinventer, laissant pour cela une place à la contingence, contre la nécessité, au transitoire, contre la permanence, au devenir inconnu, contre la providence et l’eschatologie. S’il a tenté dans le champ des débats d’actualiser par le planisme une troisième voie, entre modernité libérale et bolchevisme, entendue sous le vocable “fascisme américain” en 1935-1936, ce fut pour répondre aux défis de son époque et de son pays. C’est là son originalité et aussi la cause que sa pensée fut mise sous le boisseau après-guerre. Sa rupture avec une carrière dans la diplomatie et la haute finance, en raison de leur collusion, est emblématique de ce “moment machiavélien” (Pocock, 1975) antagoniste à la tradition libérale (ascendance lockienne de la Révolution américaine).

La démarche de Dennis fut celle non d’un publiciste agitateur mais d’un éducateur politique attaché à la vox populi. La radicalité ne se résume pas à un anti-capitalisme pieux mais associe le geste à la parole, l’expression du réalisme politique à une forme de résistance. Nulle illusion idéaliste ne peut trouver la moindre emprise quand est pris le risque de plonger “au cœur des ténèbres” du siècle. La “pensée opérative” défendue par Dennis, à la différence de la pensée idéologique, suit cette ligne de front qui est frontière du réel ; elle rejoint l'exigence machiavélienne de suivre la verità effettuale (vérité effective, autrement dit attentive aux faits et aux effets), une vérité en situation car composant avec une histoire et une temporalité conflictuelles. Le défi reste entier : depuis les années 80, avec l’autonomie de la sphère financière, nous sommes entrés dans une mutation du capitalisme, une reconfiguration de la “matrice”, une troisième Révolution industrielle sous-tendue par l’idéologie dominante du néo-libéralisme, qui signe la perte définitive de souveraineté aussi bien des États que des individus, réduits à une artificialité formelle des échanges.

Les enjeux évoqués dans cette entrée gardent une brûlante actualité : impérialisme, spéculation boursière, corruption des institutions, économie de guerre. Cette dernière, comme le note avec pertinence Léo Mira, reste le nœud gordien : “L’entrée dans l’économie de guerre est une constante de la crise cyclique du capitalisme. Elle répond aux demandes de l’industrie de l’armement et des capitaux financiers en quête de nouveaux profits, et s’inscrit dans la perspective d’un conflit armé pour sortir du chaos et de l’impasse dans lesquels l’économie mondiale a été précipitée » (« Où mène l’économie de guerre ? », Mediapart, 2 mars 2023).

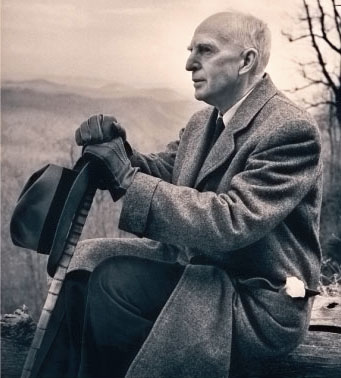

[photo par Charles E. Steinheimer pour le magazine Life, 1944]

***

Né en 1893 à Atlanta en Géorgie, Lawrence Dennis étudie à la Philips Exeter Academy et à Harvard. Il sert son pays en France en 1918, où il accède au grade de lieutenant. Après la guerre, il entame une carrière de diplomate qui l’emmène en Roumanie, au Honduras, au Nicaragua (où il observe la rébellion de Sandino) et au Pérou (au moment où émerge l’indigénisme péruvien). Entre 1930 et 1940, il joue un rôle intellectuel majeur. En 1932, paraît son livre Is Capitalism Doomed ? [Le Capitalisme est-il condamné ?] C’est un plaidoyer planiste, contre l’extension démesurée des crédits, contre l’exportation de capitaux, contre le non-investissement qui préfère louer l’argent que l’investir sur place et génère ainsi le chômage. Le programme de Dennis est de forger une fiscalité cohérente, de poursuivre une politique d’investissements créateurs d’emploi et de développer une autarcie américaine. En 1936, un autre ouvrage suscite le débat : The Coming American Fascism. Ce livre constate l’échec du New Deal, à cause d’une planification déficiente. Il constate également le succès des fascismes italien et allemand qui, dit Dennis, tirent les bonnes conclusions des théories de Keynes. Le fascisme s’oppose au communisme car il n’est pas égalitaire et le non-égalitarisme favorise les bons techniciens et les bons gestionnaires (les “directeurs”, dira Burnham). Il y a une différence entre le “fascisme” (planiste) tel que le définit Dennis et le “fascisme” rooseveltien que dénoncent Beard, Villard, Flynn, etc. Ce césarisme / fascisme rooseveltien se déploie au nom de l’anti-fascisme et agresse les fascismes européens.

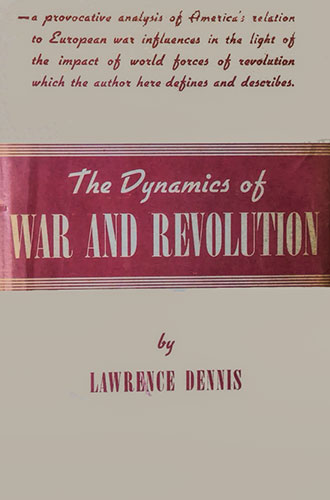

En 1940, un troisième ouvrage de Dennis fait la une : The Dynamics of War and Revolution [La dynamique de la guerre et de la révolution]. Dans cet ouvrage, Dennis prévoit la guerre, qui sera une “guerre réactionnaire”. Dennis reprend la distinction des Corradini, Sombart, Haushofer et Niekisch, entre “nations prolétariennes” et “nations capitalistes” (haves/have-nots). La guerre, écrit Dennis, est la réaction des nations capitalistes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, nations capitalistes, s’opposeront à l’Allemagne, l’Italie et l’URSS, nations prolétariennes (le Pacte germano-soviétique est encore en vigueur et Dennis ignore encore qu’il sera dissous en juin 1941). Mais The Dynamics of War and Revolution constitue surtout une autopsie du monde capitaliste américain et occidental. La logique capitaliste, explique Dennis, est expansive, elle cherche à s’étendre et, si elle n’a pas ou plus la possibilité de s’étendre, elle s’étiole et meurt. D’où le capitalisme cherche constamment des marchés, mais cette recherche ne peut pas être éternelle, la Terre n’étant pas extensible à l’infini. Le capitalisme n’est possible que lorsqu’il y a expansion territoriale. De là, naît la logique de la “frontière”. Le territoire s’agrandit et la population augmente. Les courbes de profit peuvent s’accroître, vu la nécessité d’investir pour occuper ou coloniser ces territoires, de les équiper, de leur donner une infrastructure, et la nécessité de nourrir une population en phase d’explosion démographique. Historiquement parlant, cette expansion a eu lieu entre 1600 et 1900 : les peuples blancs d’Europe et d’Amérique avaient une frontière, un but à atteindre, des territoires à défricher et à organiser. En 1600, l’Europe investit le Nouveau Monde ; de 1800 à 1900, les États-Unis ont leur Ouest ; l’Europe s’étend en Afrique.

Conclusion de Dennis : l’ère capitaliste est terminée. Il n’y aura plus de guerres faciles possibles, plus d’injection de conjoncture par des expéditions coloniales dotées de faibles moyens, peu coûteuses en matières d’investissements, mais rapportant énormément de dividendes. Cette impossibilité de nouvelles expansions territoriales explique la stagnation et la dépression. Dès lors, quatre possibilités s’offrent aux gouvernants :

- 1. Accepter passivement la stagnation ;

- 2. Opter pour le mode communiste, c’est-à-dire pour la dictature des intellectuels bourgeois qui n’ont plus pu accéder au capitalisme ;

- 3. Créer un régime directorial, corporatiste et collectiviste, sans supprimer l’initiative privée et où la fonction de contrôle politique-étatique consiste à donner des directives efficaces ;

- 4. Faire la guerre à grande échelle, à titre de palliatif.

Dennis est favorable à la troisième solution et craint la quatrième (pour laquelle opte Roosevelt). Dennis s’oppose à la Seconde Guerre mondiale, tant dans le Pacifique que sur le théâtre européen. Plus tard, il s’opposera aux guerres de Corée et du Vietnam, injections de conjoncture semblables, visant à détruire des matériels pour pouvoir en reconstruire ou pour amasser des dividendes, sur lesquels on spéculera et que l’on n’investira pas. Pour avoir pris de telles positions, Dennis sera injurié bassement par la presse du système de 1945 à 1955, mais il continue imperturbablement à affiner ses thèses. Il commence par réfuter l’idée de “péché” dans la pratique politique internationale : pour Dennis, il n’y a pas de “péché fasciste” ou de “péché communiste”. L’obsession américaine de pratiquer des politiques de “portes ouvertes” (open doors policy) est un euphémisme pour désigner le plus implacable des impérialismes. La guerre froide implique des risques énormes pour le monde entier. La guerre du Vietnam, son enlisement et son échec, montrent l’inutilité de la quatrième solution. Par cette analyse, Dennis a un impact incontestable sur la pensée contestatrice de gauche et sur la gauche populiste, en dépit de son étiquette de “fasciste”. En 1969, dans Operational Thinking for Survival, Dennis offre à ses lecteurs sa somme finale. Elle consiste en une critique radicale de l’American way of life.[RS, entrée Roosevelt]

Les années de 1920 à 1940 ont été pour les États-Unis deux décennies de grands travaux d’aménagement, où les principes du libéralisme démocratique pur ont été légèrement battus en brèche. Burnham parle d’une “ère des directeurs”, où le décisionnisme des décideurs prend le pas sur les discussions parlementaires de l’ère libérale classique, tant en Europe, avec le fascisme et le national-socialisme, qu’en URSS, avec les planifications staliniennes, ou qu’aux États-Unis. Lawrence Dennis réclame, à la même époque, un isolationnisme continental, pan-américain, qui se donnerait pour but d’organiser rigoureusement le continent en suivant, pour ce faire, une logique autoritaire. Mais Dennis, contrairement à Roosevelt, veut une autarcie continentale sans la guerre, sans interventions hors de l’espace américain. Les opposants libéraux à Roosevelt stigmatisent le “césarisme rooseveltien”, qui ne réussit que partiellement son projet de ré-aménagement complet du territoire, les traditions libérales classiques jouant le rôle de frein, alors qu’en Europe occidentale et en URSS, ces freins avaient été balayés, permettant un despotisme capable d’asseoir vite la modernité technique et industrielle, de changer d’échelle. Parce que les institutions libérales américaines sont plus solides et rendent impossible un despotisme absolu à la Staline ou une dictature à la Hitler, Roosevelt doit donc susciter une “injection de conjoncture”, pour obtenir les fonds nécessaires à l’achèvement de cet ensemble de macro-projets. Raison pour laquelle il prépare très tôt les guerres contre l’Allemagne et le Japon. L’objectif intérieur de cette double guerre extérieure a donc été de financer l’irrigation définitive du Middle West et de l’Ouest.

[RS, entrée Wittfogel]

Le 25 décembre, jour de Noël, marque également l’anniversaire de l’un des penseurs les plus intransigeants et non-conformistes à avoir jamais traversé la scène politique américaine : Lawrence Dennis. De prime abord il y a déjà trois caractéristiques factuelles que tout le monde peut retenir au sujet de M. Dennis.

Premièrement : il était l’un des principaux théoriciens économiques et politiques de droite des années 1930 et 1940 — un fasciste américain si vous voulez. Et il a été rattrapé par le “Grand Procès en Sédition de 1944” (un procès qui s’est terminé de manière non concluante lorsque le juge Edward Eicher, un ancien membre du Congrès de l’Iowa, est soudainement tombé mort et que personne ne s’est soucié de reprendre la procédure).

Deuxièmement : Lawrence Dennis était en partie afro-américain, un fait qui était légèrement crédible à première vue, étant donné son teint “basané” ou “bronzé” et ses cheveux courts et raides. Dennis pouvait “passer pour blanc” s’il le voulait, et il l’a fait pendant plusieurs décennies. Mais ce fut surtout pour des raisons de commodité. Pendant ses années à Exeter, à Harvard, au corps diplomatique et à Wall Street, parler d’un héritage mulâtre n’aurait été qu’une complication inutile, et il ne l’a donc pas fait. En fin de compte, il n’y a aucune raison de croire qu’il avait honte de son héritage métis ; on dit que lorsqu’il est mort à plus de quatre-vingts ans, il arborait une chevelure frisée.

Le mélange racial de Dennis, associé à sa politique de droite radicale, confond les historiens politiques de gauche. Ils n’ont aucun mal à accepter le fait que W. E. B. Du Bois, un autre mulâtre à la peau claire, est allé à Harvard et a ensuite rejoint le Parti communiste américain. Mais imaginer qu’un autre homme à la peau claire d’origine noire était un fasciste ? Et non seulement un fasciste américain, mais un ancien diplomate et célèbre théoricien de la diplomatie. En 2007, une biographie de Dennis a été publiée sous le titre de La couleur du fascisme [1]. Comme on pouvait s’y attendre avec ce titre tapageur, l’éditeur a érigé la biographie en saga raciale : un récit de vie dans la honte, la “tromperie” et l’hypocrisie parmi de vindicatifs semeurs de haine.

[Ci-contre : Larney Laurence Dennis à 5 ans, le ‘Negro baby evangelist’ selon le Chicago Tribune, 8 janvier 1899. Le tournant du siècle connaissait alors une forte vogue revivaliste. Il fit des tournées dans les états du Sud et même en Angleterre. À dix ans, il publia son récit auto-biographique : Life-story of the child evangelist Lonnie Lawrence Dennis, The Christian Herald, Londres, 1904]

[Ci-contre : Larney Laurence Dennis à 5 ans, le ‘Negro baby evangelist’ selon le Chicago Tribune, 8 janvier 1899. Le tournant du siècle connaissait alors une forte vogue revivaliste. Il fit des tournées dans les états du Sud et même en Angleterre. À dix ans, il publia son récit auto-biographique : Life-story of the child evangelist Lonnie Lawrence Dennis, The Christian Herald, Londres, 1904]Mais nous arrivons maintenant au troisième fait remarquable à propos de Lawrence Dennis — peut-être le plus étrange de tous. Il avait été un enfant vedette, un angelot prédicateur. À la fin du XIXe siècle, les journaux de New York et de Chicago étaient fascinés par le je-ne-sais-quoi de ce phénomène précoce, “Larney Dennis” — l’enfant prodige de Géorgie, venu pour sauver les âmes en détresse ! Des décennies plus tard, l’usage d’un bambin accrocheur de couleur haranguant les pécheurs deviendrait un élément de routine sur le circuit vaudevillesque des églises (le révérend Al Sharpton a commencé de cette façon). Mais, à la fin des années 1890, ce petit prodige de la prédication au teint mat, drapé dans sa blouse blanche, à la voix énergique, était unique en son genre, autant dire un indéniable atout pour toucher un public : “Priez ! Priez ! Mettez-vous à genoux et priez !” Les tons frémissants d’un enfant, mais animés d’une force de conviction lui apportant gravité. Sur l’estrade, une forme fluette en robe blanche avec une majesté étrange dans le visage solennel en forme d’olive, levant un petit index autoritaire. En dessous, une foule bigarrée de plus de trois mille personnes, mêlant curiosité, cynisme ou dévotion ; pourtant tous, croyants et moqueurs, étaient pareillement tenus en haleine par ce morceau de bravoure. En un mot, Lawrence Dennis, le chérubin nègre évangéliste, était devant son premier public new-yorkais à l’église baptiste Mount Olivet dans la 53e Rue cet après-midi, jouant l’une des scènes les plus pittoresques de la vie trépidante de la grande métropole. Bien avant 4 h, l’heure dévolue à l’office, l’église était pleine à craquer… Le petit Lawrence secoua les boucles noires confinées de chaque côté de sa tête avec un ruban rose et regarda autour de lui avec des yeux remplis d’espoir. “J'ai 5 ans — rétorqua-t-il à la première question — et je suis né le 25 décembre, l’anniversaire du Christ”. “Pourquoi es-tu ici ?” vociféra une négresse du milieu de l’assemblée. “Pour sauver New York”, a clamé le prédicateur. “Je suis venu sauver la brebis égarée en chacun de vous” (Chicago Tribune, 8 janvier 1899).

Un début de vie des plus rocambolesques pour un diplomate, ou un banquier d’investissement de Wall Street, ou un théoricien économique fasciste — tout ce que Dennis serait dans les années 1920 et 1930. Tout semble romanesque dans cette histoire de l’enfant évangéliste tout de blanc vêtu ; il est tellement éloigné de la carrière adulte de Dennis. Un peu comme l’histoire homérique d’Achille à Skyros, déguisé en princesse pour ne pas avoir à mourir dans le conflit avec Troie comme la prophétie l’avait prédit (comme vous vous en souvenez peut-être, cette expérience incita tellement Achille à éprouver sa résistance aux épreuves qu’il partit et périt quand même dans le conflit troyen). La rupture de Lawrence Dennis avec son passé survint au milieu de son adolescence, et elle fut brutale. Il rejoignit la très sélective école préparatoire Phillips Exeter Academy en rangeant au placard sa renommée et sa négritude d’enfance. Il fut un orateur hors pair à Exeter, puis à la prestigieuse université de Harvard, où il suivit un cursus accéléré en arts et sciences de deux ans et demi (c’était plutôt moins difficile qu’il n’y paraît aujourd’hui : pendant la Grande Guerre, Harvard et Yale ont distribué des validations de cours comme des petits pains, afin que les garçons puissent se rendre en France [pour remplir leurs obligations militaires] ou revenir et obtenir leur diplôme sans trop d’efforts).

Après cette période, il travailla au sein du corps diplomatique en Haïti, en Roumanie et en Amérique centrale. Il semble que ce soit son passage au Honduras et au Nicaragua qui ait radicalisé ce jeune diplomate en pleine ascension. Il lui est apparu clairement que l’Amérique centrale et les Caraïbes — la plupart des Amériques en fait — étaient les pions manœuvrés sur un plateau de jeu par le Département d’État américain et, en fin de compte, par Wall Street. Il es a de publier des articles sur les révolutions au Honduras et au Nicaragua dans l’Atlantic Monthly et dans Foreign Affairs, mais Foggy Bottom [surnom de la haute administration à Washington] les interdit [2]. Non sans morgue, Dennis a alors quitté le département d’État et est allé travailler pour la Guaranty Trust Company [3] pendant un certain temps, puis pour la banque d’investissement J. & W. Seligman. Cette dernière envoya Dennis en mission à Lima, en tant que leur représentant. Dennis examina scrupuleusement la situation et rechigna : les prêts de Wall Street au Pérou étaient mal montés dès le début et prédestinés à l’échec. C’était une vieille ruse de Wall Street, remontant au moins au milieu du XIXe siècle. L’intention de départ était que la banque d’investissement fasse des prêts à un pays d’Amérique latine, que le pays ne serait jamais en mesure de rembourser. Lorsque le gouvernement étranger se trouvait en défaut de paiement d’échéance, la banque d’investissement exigeait alors que le département d’État américain et le Trésor interviennent et garantissent les prêts, en réclamant des actifs ou des revenus futurs du pays [4].

Lawrence Dennis quitta alors Seligman et écrivit des articles pour The New Republic exposant ces manigances au Pérou. Dorénavant, il était strictement interdit d’emploi à la fois à Wall Street et au Département d’État. Il ne s’en souciait guère au demeurant. Ce fut en 1932, en pleine acmé de la Grande Dépression, qu’il jeta un pavé dans la mare avec un livre basé sur son expérience diplomatique et bancaire, intitulé Is Capitalism Doomed ? (Le capitalisme est-il condamné ?), livre qui reçut un accueil critique favorable. Le capitalisme auquel Dennis fait référence ici n’est pas la finance internationale en soi, mais plutôt la marque américaine spécifique du capitalisme du laissez-faire propre au “Wild West” (Ouest sauvage), sans contraintes ni surveillance gouvernementales. Établissant un parallèle avec la thèse de Frederick Jackson Turner sur la fermeture de la frontière américaine dans les années 1890, Dennis soutenait que l’époque du capitalisme du “Far West” — spéculation effrénée, emploi ploutocratique de la manière forte par le Congrès et “républiques” étrangères faibles — était révolue [5]. En cette année 1932, un grand nombre poussait des cris d’orfraie quant à l’effondrement de l’économie américaine. Mais l’intempestif Dennis n’a pas hurlé avec la foule. Pour lui, la solution n’était pas une révolution bolchevique qui détruirait la plupart des structures existantes de la société et placerait une classe étrangère au sommet. Il a proposé quelque chose de beaucoup plus simple : un ethos nationaliste qui restreint les capitalistes et place les besoins réels du peuple américain au centre des débats. En d’autres termes, le fascisme américain.

Is Capitalism Doomed ? était principalement chez Dennis le reflet de ses aventures diplomatiques et de celles avec Wall Street. Il lui a fallu quelques années de plus pour mûrir un argumentaire pertinent sur la raison pour laquelle le fascisme, plutôt que le bolchevisme, était le remplacement approprié du capitalisme flibustier de Wall Street. Le résultat fut son traité de 1940, The Dynamics of War and Revolution (La dynamique de la guerre et de la révolution). Is Capitalism Doomed ? avait été publié par Harper & Brothers, ancienne et respectable maison d’édition new-yorkaise grand public. Néanmoins, à la fin des années 30, les relations fascistes de Dennis l’ont placé en situation délicate, et il a dû le distribuer par le biais de sa propre impression privée [6]. En conséquence, ce livre de Dennis n’a jamais été beaucoup distribué. Mais il est clair qu’il atteignait le summum de sa perspicacité politique dans des passages aussi incisifs que ceux-ci :

En 1933 et 1934, j'étais l’un des rares écrivains américains à comprendre que socialisme et nazisme devaient conjointement aboutir à une forme extrême de socialisme en raison des pressions exercées par les tendances inévitables du changement social. J'ai tourné en dérision les interprétations du fascisme et du nazisme faites également par les conservateurs et les communistes à l’époque. Incidemment, il faut remarquer que les communistes américains et leurs compagnons de voyage, qui sont aussi peu versés en politique conséquente que les férus de Wall Street ou Mme Roosevelt, ont tous deux aidé pas mal Mussolini dans les premiers temps en dénonçant les fascistes comme des suppôts du capitalisme. Mon livre The Coming American Fascism, a été considéré par mes nombreux détracteurs comme totalement sans rapport avec le fascisme parce qu’il ne s’accordait pas avec l’interprétation orthodoxe de Moscou de ce nouveau phénomène [7]. Sur ce point, la ligne orthodoxe d’Union Square et de l’Union League Club était la même.

Pour moi, en 1933-1936, comme aujourd’hui, l’idée alors avancée sur Park Avenue et en bas de la Troisième Avenue [quartiers aisés de New York] que le démagogue d’un mouvement national-socialiste populaire avec une milice privée populaire sous ses ordres pourrait être le Charlie McCarthy [ventriloque-marionnettiste] des grands hommes d’affaires était tout à fait absurde. J'ai connu de manière proche trop de grands hommes d’affaires pour avoir le moindre doute quant au rôle qu’ils joueraient dans n’importe quel acte de Charlie McCarthy avec un Hitler. Les hommes d’affaires sont socialement les membres les moins intelligents et les moins créatifs de nos classes dirigeantes.

► Margot Metroland, Counter-Currents Publishing, 2015.

Notes :

1. Gerald Horne, The Colour of Fascism : Lawrence Dennis, Racial Passing, and the Rise of Right-Wing Extremism in the United States (New York University Press, 2007). [lire recension plus bas]

2. Un diplomate plus célèbre radicalisé par des expériences similaires en Amérique latine fut Sumner Welles, sous-secrétaire d’État dans les années Cordell Hull, qui consacra un long livre, Naboth's Vineyard : The Dominican Republic 1844-1924 (Payson et Clarke, 1928) pour détailler l’exploitation de cette nation insulaire par des intérêts bancaires américains.

3. Plus tard, Morgan Guaranty Trust ; actuellement une branche de la holding financière JPMorgan Chase.

4. Barbara Stallings, Banker to the Third World : US Portfolio Investment in Latin America, 1900-1986 (University of California Press, 1987).[Nous renvoyons à cet extrait d'article :

Actuellement, à Washington, la Commission présidée par le sénateur HW Johnson poursuit une enquête sur l'octroi des prêts des États-Unis à l'étranger. La Colombie se trouve spécialement visée. Le Gouvernement de cette République, en effet, a emprunté l'année dernière 20 millions de dollars et M. White, sous-secrétaire d'État, confirmant les déclarations du Président de la République de Colombie, a reconnu que les banquiers nord-américains avaient refusé d'accorder ce prêt tant que la concession pétrolifère Barco, estimée à plus de 300 millions de dollars, n'aurait pas été rétrocédée à la Gulf Oil, société contrôlée par M. Mellon, ministre des Finances des États-Unis. Telle est la diplomatie du dollar (1).

1. Les débats de Washington sont édifiants. Les capitalistes accusent les banques d'avoir placé du papier sud-américain sans valeur pour toucher des commissions, les banques à leur tour accusent le gouvernement de les avoir forcées à consentir ces prêts pour obtenir d'autres avantages. L’affaire des emprunts péruviens paraît être particulièrement scandaleuse. Le sénateur H. W. Johnson, dans l'exposé des résultats de l'enquête de la commission, actuellement publié (milieu du mois de mars), critique vivement les prêts accordés aux républiques sud-américaines, prêts qui allaient de pair avec des concessions et devenaient un moyen d'étendre à l'étranger le commerce et l'influence des États-Unis. Lors des discussions qui ont eu lieu à l’American Economic Association le 29 décembre dernier, M. Lawrence Dennis a démontré que les banquiers nord-américains avaient commis de véritables fraudes et M. Cumberland a rendu les États-Unis responsables de l'abus des emprunts en Amérique latine (overborrowing).

► Louis Baudin, extrait de : « La Colombie et Les États-Unis d'Amérique : à propos d'un ouvrage récent », Revue des sciences politiques n°1/1932, p. 296]

5. Voir le traitement de ce sujet par Keith Stimely [texte ci-dessous].

6. Justus Doenecke, « The Isolationist as Collectivist : Lawrence Dennis and the Coming of World War II », in : Journal of Libertarian Studies n°3/1979.

7. [note en sus] Par “interprétation orthodoxe de Moscou” est entendue une approche du système mondial basée sur la définition marxiste du fascisme comme pouvoir du capital financier — la dictature du capital — sur la société et ses institutions. Elle prolonge la théorie marxiste de l’impérialisme. (cf. « Non-Marxist Theories of Imperialism », Alan Fairgate, in : Reason, février 1976). Elle diffère d’autres approches plus historisantes, comme celle de Roger Griffin, qui définit le fascisme comme une “modernité alternative” enrayant le processus de décadence du monde contemporain. Les études de Griffin sur le fascisme européen font beaucoup pour faire ressortir ce qu’il appelle la “dynamique moderniste” des mouvements fascistes européens et de leurs dirigeants. Mais il choisit de ne pas considérer le fascisme comme une propriété fonctionnelle du capitalisme monopoliste en crise. Pour Griffin, la crise capitaliste est une condition nécessaire mais non suffisante du fascisme. Sur cette base, il définit le fascisme comme “une espèce révolutionnaire de modernisme politique” née au début du XXe siècle dont la mission est de combattre les forces prétendument dégénératives de l’histoire contemporaine (la décadence) en apportant une modernité et une temporalité alternatives (un “nouvel ordre” et une "nouvelle ère") basée sur la renaissance, ou palingénésie, de la nation. Pour Griffin, le fascisme émerge des “conditions de crise aiguë” en tant que mouvement nationaliste dirigé par un leader charismatique “jouant le rôle d’un prophète moderne” qui offre à ses partisans un nouveau “labyrinthe” (vision du monde) pour racheter la nation du chaos et la diriger. dans une nouvelle ère, celle qui s'appuie sur un passé mythifié pour régénérer l’avenir. Ainsi, “le fascisme est une forme de modernisme programmatique qui cherche à conquérir le pouvoir politique pour réaliser une vision totalisante de renaissance nationale ou ethnique. Son objectif ultime est de surmonter la décadence qui a détruit un sentiment d’appartenance communautaire et vidé la modernité de sens et de transcendance et d’inaugurer une nouvelle ère d’homogénéité culturelle et de santé”. Rien de tout cela ne s'applique vraiment à la genèse du fascisme américain dans les années 1920 et 1930, et cela donne ironiquement plus de poids aux écrivains de l’époque qui disaient que cela ne ressemblerait en rien à l’Italie ou à l’Allemagne. Voir Griffin, Modernism and Fascism : The Sense of a Beginning Under Mussolini and Hitler (2007) et mémoire de S. Paillé (2016).*

• codicille : La date de naissance reste hypothétique. L'archiviste et journaliste Robert Nedelkoff, dans le cadre d’un article biographique fouillé pour The Baffler (magazine culturel alternatif du type Actuel), est à notre connaissance le premier journaliste (1) à révéler l'adoption de Lawrence par le couple composé par Green Dennis & Cornelia Walker (information consultable également dans un rapport déclassifié du FBI datant de 1940 qui évoque des origines obscures avec une probable mais non certaine ascendance noire, ce qui explique à cette période l’absence d'attaque publique à ce sujet en transmettant à la presse ces données ou en faisant pression avec, comme ce fut le cas avec le pasteur Martin Luther King pour ses relations inverties. C'est fut d'ailleurs une de ces nombreuses affaires dévoilant la surveillance systématique des citoyens américains, connue grâce à un vol de dossiers du FBI en 1971 transmis au Washington Post qui aboutit, après la mise sur pied en 1975 d’une commission d’enquête parlementaire présidée par le sénateur démocrate Frank Church, à une réforme profonde du mode de fonctionnement de l’agence gouvernementale, même si la CIA également mise en cause dans le scandale du Watergate ne fut guère inquiétée) :

In 1897, a couple in Atlanta, classified “mulatto” by the standards of the day, adopted a three-year-old boy and gave him the name Lonnie Lawrence Dennis. Dennis’s biological mother was black, so far as the laws of the Peach State [surnom de l’État de Géorgie] were concerned. All that is known of his father is that he was probably white. Lonnie showed an early aptitude for reading and public speaking, and by his fifth birthday he was preaching the Gospel before black congregations in Atlanta. Before long Lonnie, billed as “The Mulatto Boy Evangelist”, was touring tent shows from Virginia to Louisiana, appearing at churches across the country and even in England, and speaking before large crowds both white and black. By the age of ten he had written and published his autobiography.

(« Remainder Table : Jack B. Tenney and Lawrence Dennis », in : The Baffler n°13, 1999)

1 : Avant lui, l’historien Steven Leikin (Université d’État de San Francisco) avait déjà abordé avec sérieux ce point biographique occulté lors d'une conférence sur Dennis à l’American Historical Association en décembre 1995. Son portrait intellectuel de Dennis, contrastant avec celui de G. Horne, montre son esprit frondeur non pas comme issu d’une identité problématique (double bind) mais comme provenant d’une rupture avec sa situation (et vocation) de diplomate (celui qui sert son pays aux confins) suivie d’une réinvention en une sorte de “lanceur d'alerte”. À l’instar du cas Julian Assange, c’est à chacun de trancher si Dennis restera vox clamantis in deserto ou question ouverte à l’organisation économique et politique de nos sociétés. Avec Jonathan Swift, nous faisons le pari de cette dernière :

“Le gouvernement des hommes étant en effet une nécessité naturelle, ils [les Lilliputiens] supposent qu’une intelligence normale sera toujours à la hauteur de son rôle et que la Providence n’eut jamais le dessein de rendre la conduite des affaires publiques si mystérieuse et si difficile qu’on la dût réserver à quelques rares génies — tels qu’il n’en naît guère que deux ou trois par siècle. Ils pensent au contraire que la loyauté, la justice, la tempérance et autres vertus sont à la portée de tous, et que la pratique de ces vertus, aidée de quelque expérience et d’une intention honnête, peut donner à tout citoyen capacité pour servir son pays, sauf aux postes qui exigent des connaissances spéciales” (Gulliver’s Travels, 1726).

Lawrence Dennis : une “thèse de la frontière” pour le capitalisme américain

[Ci-dessus : Changing West, Thomas Hart Benton, 1931]

[Ce mémoire de feu Keith Stimely (1957-1992) fut rédigé en 1986 pour un cours d’études supérieures d’histoire auquel il était inscrit à l’Université d’État de Portland dans l’Oregon. Il fut édité pour publication par Samuel Francis (1947-2005), qui en reçut copie d’un ami de l’auteur en 1987. Il n’avait jamais été diffusé auparavant mais constituait alors vraisemblablement l’étude la plus approfondie de la pensée politique et économique de Lawrence Dennis qui n’ait jamais été écrite. Pratiquement toute la mise en page fut appliquée à de menues retouches stylistiques et non au contenu. À l’exception d’une bibliographie appropriée pour un travail de fin d’études, rien de ce que M. Stimely a inclus n’a été retiré du texte original, et tout ce qui a été rajouté consiste en de simples références dans les notes de bas de page à des travaux plus récents en rapport avec le sujet de Stimely. — The Occidental Quarterly]

• Plan :

Préambule

L’homme et l’œuvre

L’économie politique comme destin

Réception critique de Dennis

Une réhabilitation qui tarde

Notes***

Préambule

Surtout connu au plus fort de sa carrière d’écrivain dans les années 1930 comme “le principal fasciste américain” et aussi comme un farouche opposant à l’intervention américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Lawrence Dennis était un économiste et théoricien politique dont les écrits sur le déclin du capitalisme et ses implications sociales et politiques à l’échelle internationale ont reçu une attention large et sérieuse dans les années 1930 et au début des années 1940. En fait, Dennis était bien plus qu’un apologiste du fascisme ou un isolationniste conservateur, et dans certaines de ses idées, il pourrait être considéré comme un précurseur ainsi qu’un contemporain de penseurs plus renommés tels que John Maynard Keynes, Adolf A. Berle, James Burnham, Max Nomad, Charles A. Beard et George Orwell. Il y a quelque chose de chacun de ces penseurs chez Dennis et, étant donné qu’eux et Dennis ont tous traité de préoccupations nouvelles à peu près au même moment, on peut se poser la question de son “rapprochement” intellectuel avec eux [1] dans le champ des controverses, ne serait-ce que pour repérer, dans une cartographie des débats, qui a précédé qui.

La proclamation officielle initiale des idées de Dennis en 1932, dans son livre Is Capitalism Doomed ?, était presque exactement concomitante des déclarations publiées par Berle sur son concept de pouvoir sans propriété [2] et de la conception de Max Nomad sur le retranchement inévitable d’une élite bureaucratique avide de pouvoir même dans les mouvements “ouvriers” et les sociétés proclamant la fin de tous les élitismes [3]. Le livre de Dennis est paru une dizaine d’années avant les travaux de Burnham défendant la thèse d’une nouvelle élite managériale remplaçant les anciennes élites patronales et même gouvernementales [4], et plus longtemps encore avant la description par Orwell d’une préparation psychologique et concrète aux conflits internationaux perpétuellement destinés à servir des fins politiques intérieures [5]. Dennis publiait ainsi deux ans avant que Charles Beard ne plaide en faveur du rejet par l’Amérique des investissements à l’étranger avec leurs compromissions politiques inévitables et ne recommande ce qui équivaudrait à une “autarcie régionale” pour l’économie nationale [6], et quatre ans avant la formulation finalisée par Keynes, dans sa Théorie générale de 1936, de son rejet de l’hypothèse des économistes classiques selon laquelle le cycle économique se corrige toujours de lui-même, prescrivant conséquemment l’intervention des pouvoirs publics quand ce n’est pas le cas [7].

Dennis lui-même était suffisamment honnête pour citer les influences fondamentales sur sa pensée : l’historien Frederick Jackson Turner, les sociologues Vilfredo Pareto et Robert Michels, le philosophe de l’histoire Oswald Spengler, les économistes Thorstein Veblen et Werner Sombart. Fort de sa familiarité avec ces penseurs et de ses propres expérience dans les années 1920 en tant qu’officier du service diplomatique américain et agent bancaire international, il a façonné, vers le milieu des années 1930, une vision synthétique de l’économie, de la politique, de la société et de l’histoire qui frappait au moins par sa finesse ingénieuse et sa clarté et que les commentateurs libéraux et conservateurs de l’époque reconnaissaient comme tels, qu’ils soient d’accord ou non.

[Ci-contre : Le diplomate américain et consultant Lawrence Dennis, partisan du non-interventionnisme, se rend à la cour à Washington le 9 mai 1944 pour se défendre contre l’accusation de conspiration contre les États-Unis. Photo : Irving Haberman]

[Ci-contre : Le diplomate américain et consultant Lawrence Dennis, partisan du non-interventionnisme, se rend à la cour à Washington le 9 mai 1944 pour se défendre contre l’accusation de conspiration contre les États-Unis. Photo : Irving Haberman]Dennis devint encore plus intempestif après avoir commencé à préconiser des solutions politiques envisageables aux problèmes de la dépression et de la guerre. Bien que les gauche américaine et britannique aient d’abord salué en Dennis un démonstrateur majeur de la sénescence capitaliste [8], elles devinrent de plus en plus méfiantes à son égard (tout en continuant à donner une large place à ses idées) lorsqu’il se tourna vers le fascisme au milieu des années trente et commença à préconiser pour les États-Unis un État corporatiste et collectiviste dans lequel l’entreprise commerciale, tout en conservant ses formes juridiques et son caractère de propriété privée, aurait été obligée, si nécessaire, de se plier aux exigences programmatiques et régulatrices d’un État d’“unité populaire”. Au-delà des similitudes “sombres” entre un tel système et les régimes de l’époque en Allemagne et en Italie, c’était trop peu pour la gauche et trop pour la droite.

Les New Dealers [conseillers du président FDR] en particulier furent furieux lorsque Dennis déclara crânement que les tendances vers un tel système politico-économique étaient déjà bien engagées sous le régime Roosevelt, même en l’absence d’un plaidoyer politique aussi abrupt à sa décharge auquel il veillait [9]. En fin de compte, le Dr New Deal lui-même, qui n’est autre que Franklin Roosevelt, aura fait poursuivre Dennis en vertu du Smith Act pour “sédition”, et l’économiste a rejoint 29 autres non-interventionnistes, de tendances et motivations politiques très diverses, amalgamés sur le banc des accusés lors du “procès en sédition de masse” de 1944. Seul Dennis parmi les accusés osait ridiculiser constamment le procureur, et après une interruption de procès causée par la mort du juge [le 29 septembre], au milieu d’un scepticisme croissant de l’opinion publique à l’égard de toute l’affaire même au sein du la presse pro-administration, le gouvernement enterra l’affaire [10]. [Un non-lieu général fut prononcé le 7 décembre 1944 et le Département de Justice, faisant face aux croissantes tensions de la guerre froide, abandonna toute poursuite en 1947. La peur de la subversion communiste généralisée aboutira au maccarthysme]

À cette époque, les faiseurs d’opinion de l’establishment avaient laissé tomber Dennis, dont les idées étaient considérées comme dépassées et indécentes. L’homme qui jadis avait écrit pour The Nation, The New Republic, Foreign Affairs, les Annals of the American Academy, Saturday Review et Current History, dont les discours et la participation à des tables rondes avaient été couverts par le New York Times, et dont les livres avaient reçu un relatif accueil critique par des sommités telles que Max Lerner, Matthew Josephson, Louis M. Hacker, John Chamberlain, Dwight MacDonald, DW Brogan, William L. Langer, Waldemar Gurian, Francis Coker, Norman Thomas, Owen Lattimore et William Z. Foster, s’est vu refuser tout autre accès ou traitement dans les espaces de débat “respectables” (ou même dans ceux “irrespectables” de la gauche, qui s'adressaient à un vaste public d’intellectuels bien établis) et a donc dû se contenter de publier à titre personnel avec un tirage confidentiel pour pratiquement le reste de ses années productives [11].

Dennis passa ces années — un bon quart de siècle — à s’opposer vigoureusement à la guerre froide et à toute vision de la Russie soviétique comme porteuse d’un “péché” singulier qui devait être éradiqué, tout comme il s’était opposé à l’entrée américaine dans la Seconde Guerre mondiale et à toute vision des nations fascistes comme dépositaires uniques du “péché”. Dans les deux cas, ses positions relèvent moins d’affinités idéologiques que d’un réalisme pur et dur : il met en garde contre “la futilité sanglante de frustrer les forts” (the bloody futility of frustrating the strong). Il a également continué à affirmer que le capitalisme américain, ayant perdu sa “dynamique” essentielle, y compris sa “frontière” nécessaire, ne pouvait pas résoudre ses problèmes endémiques du XXe siècle — sous-consommation et chômage de masse — sans recourir à la guerre ou à la “mobilisation permanente” pour y parvenir. Se moquant de toutes les solutions “classiques”, “autrichiennes” ou “monétaristes” à la crise capitaliste, il a proclamé — comme l’un des principaux “keynésiens pré-Keynes” d’Amérique — que l’intervention gouvernementale de type keynésien, sous une forme ou une autre et à un degré plus ou moins élevé, était là pour durer et n’était pas mauvaise en soi, à condition qu’elle se concentre vers l’intérieur, sur la résolution des problèmes internes de la nation, et ne se disperse pas à l’extérieur, prétextant la “solution” par une guerre étrangère.

En fin de compte, Dennis croyait que les “lois économiques” — qu’elles soient proclamées par les économistes aussi bien classiques que marxistes — devaient inévitablement suivre les mandats politiques, et non l’inverse. À une époque moderne où le capitalisme traditionnel était pris de court, le socialisme n’allait pas du tout être ce que ses théoriciens fondateurs utopiques avaient à l’esprit, et le simple pouvoir d’influnce des élites opérant dans des contextes nationalistes par le biais d’appels psychologiques et culturels discrets restait le facteur décisif pour structurer les rapports économiques. Vers la fin de sa vie, Dennis inaugura l’usage du terme “opérationnel” — par opposition à idéaliste ou chimérique — pour décrire non pas tant en quoi mais comment penser correctement aux problèmes mondiaux, y compris économiques, et il s’est qualifié de “penseur opérationnel”.

Le fait qu’il se soit un jour qualifié de “fasciste” a cependant influencé la majorité des approches de sa pensée jusqu’à aujourd’hui. Toujours indifférent au plus haut point à ce que la plupart des gens, y compris ses collègues intellectuels, pensaient de lui, Dennis dans les années 1930 a franchement revendiqué une variante d’un système qui semblait alors “fonctionner” — alors que le capitalisme américain et la démocratie libérale, incapables de se sortir de la Dépression, ne n’y parvenaient tout simplement pas. Que l’étiquette de “fasciste” (qui, dans son usage courant en Amérique en tant que terme d’invective, a servi à qualifier tout et n’importe quoi jusqu’à ne plus rien signifier) soit restée minorée, cela incombe en partie, mais non exclusivement, à Dennis lui-même. Il s'agit d’une étiquette qui a constitué un obstacle majeur à la prise en compte sérieuse de l’ensemble de ses idées et de leurs mérites évidents, du point de vue de l’histoire depuis qu’elles ont été avancées pour la première fois.

“L’intellectuel fasciste n°1 d’Amérique”, “Le cerveau des forces non-interventionnistes”, “le leader intellectuel et principal conseiller des groupes fascistes” [12] — tels sont les qualificatifs avec lesquels Dennis a fini par être identifié, et est toujours en grande partie identifié. Mais même avec ceux-ci, on peut discerner une nuance qui non seulement s’applique à lui, mais a en fait été formulée juste pour lui — “intellectuel”, “cerveau”, “conseiller”. Même les critiques les plus virulents n’ont pas réussi à enfermer Lawrence Dennis dans les stéréotypes préfabriqués comme “bundiste” fasciste local, “Silver Shirt” (chemise d’argent) ou “Christian Mobilizer” [adepte du Père Coughlin]. En reconnaissant Dennis comme un véritable intellectuel fasciste, ses critiques l’ont à leur insu différencié davantage. Contrairement à la plupart des “théoriciens du fascisme”, qui avaient tendance à limiter toute considération des questions économiques à des analyses situationnelles, Dennis n’a pas ignoré l’économie dans la construction et l’exposition de sa vision du monde historique de grande portée. Bien plutôt, son appréciation du fascisme découlait en grande partie de son orientation économique initiale dans l’approche des problèmes politiques et sociaux, notamment en ce qui concerne sa critique du développement historique capitaliste en Amérique.

Un résumé et une analyse de cette critique et de la carrière de Dennis sont attendus depuis longtemps, de même qu’un examen critique de ses traitements historiographiques et savants qui ont émergé à l’apogée de sa carrière. C’est seulement au moment de son retrait de l’écriture vers 1970 qu’une plus jeune génération d’universitaires a commencé à étudier sa pensée et à le porter à l’attention d’autres encore pour qui il était soit une donnée complètement inconnue soit juste le type brillant des “fascistes locaux des années 1930”. Alors que les considérations plus anciennes sur Dennis, venant des libéraux de la vieille garde, se focalisaient sur son fascisme politique, les études plus récentes, venant après le développement d’une historiographie de la “Nouvelle Gauche” critiquant l’interventionnisme américain à l’étranger et une vague d’écrivains intéressés par l’histoire intellectuelle non consensuelle, ont eu tendance à se concentrer sur sa constance à s’opposer à l’implication américaine à la fois dans la Seconde Guerre mondiale et dans la guerre froide. Aucune étude n’a été consacrée à ses vues économiques ; les traitements les plus approfondis de celles-ci ne se trouvent que dans les critiques de ses trois premiers livres au fur et à mesure de leur parution entre 1932 et 1941. Nous aborderons donc plus loin l’idée économique principale de Dennis — sa “thèse de la frontière” pour le capitalisme américain — mais d’un point de vue purement descriptif qui n’a pas prétention à l’exhaustivité sur le sujet ou à replacer sa pensée économique dans le contexte de sa vision d’ensemble. Au moins ces considérations serviront-elles d’introduction basique en regard de ces exigences de rigueur.

L’homme et l’œuvre

Dennis naît en 1893 à Atlanta, en Géorgie, de parents moyennement aisés [13]. Il fréquente la Phillips Exeter Academy de 1913 à 1915 puis intègre l’Université de Harvard. Ses études interrompues par l’entrée américaine dans la Première Guerre mondiale, il se porte volontaire et reçoit sa promotion d’officier grâce à son assiduité en participant aux novateurs camps d’entraînement d’officiers de Plattsburgh, dans l’État de New York, en 1915 et 1917. Il sert ensuite en France comme lieutenant d’infanterie au sein d’un régiment d’état-major [à Brest, puis dans les American Expeditionary Forces de 1918 à 1919]. Pendant plusieurs mois après la démobilisation, il erre à travers l’Europe en jouant sur le marché des changes avec peu de moyens, puis retourne en Amérique pour terminer ses études à Harvard, obtenant son diplôme en 1920.

[Ci-contre de g. à d. : le diplomate Lawrence Dennis, envoyé spécial au Nicaragua, le président Adolfo Díaz, son prédécesseur Emiliano Chamorro en nov. 1926. Ayant organisé une conférence de paix sur l'USS Denver, il a rendu possible cette passation, évitant ainsi une intervention américaine]

[Ci-contre de g. à d. : le diplomate Lawrence Dennis, envoyé spécial au Nicaragua, le président Adolfo Díaz, son prédécesseur Emiliano Chamorro en nov. 1926. Ayant organisé une conférence de paix sur l'USS Denver, il a rendu possible cette passation, évitant ainsi une intervention américaine]Dennis intègre le service diplomatique américain et travaille en tant que chargé d’affaires [représentant diplomatique] en Roumanie puis au Honduras. Après cela, il se rend au Nicaragua toujours comme chargé en 1926 et y reste au moment de la guérilla de Sandino et de l’intervention militaire américaine. C’est Dennis qui, sous les ordres du Département d’État, envoie le télégramme “demandant” l’intervention des marines américains au Nicaragua. Il n’a jamais été favorable à l’intervention et, après l’avoir publiquement critiquée en juin 1927 [en raison d’un massacre de population civile par les marines], il démissionne du service diplomatique. Il part alors travailler au Pérou en tant que représentant de la société bancaire internationale J. & W. Seligman & Co., la conseillant sur les prêts péruviens et sud-américains. À ce titre, il en vient à se méfier de plus en plus, et finalement à refuser invariablement, des prêts à des fins privées ou publiques consentis sans garantie sérieuse de remboursement ou des prêts à des pays dont les balances commerciales perpétuellement défavorables rendaient le remboursement pour le moins hasardeux. Il a déconseillé des prêts importants qui ont en fait été consentis et sur lesquels les débiteurs n’ont pas manqué de faire défaut. En 1932, deux ans après avoir démissionné de Seligman pour se retirer dans sa ferme de Becket, dans le Massachusetts, afin de poursuivre une carrière d’écrivain, de conférencier et d’analyste en investissement, il répond comme témoin expert devant le commission Johnson du Sénat américain enquêtant sur les pratiques de prêt internationaux ainsi que sur la défaillance de remboursement par les emprunteurs étrangers. À cette époque, il est en passe de s’imposer dans les cercles intellectuels américains comme un critique acerbe des pratiques des banques d’investissement et de l’ensemble d’un système capitaliste qui qui, de toute évidence, avait provoqué — et par là même ne pouvait pas résoudre — la dépression américaine puis mondiale. Des articles dans des revues de premier plan l’encouragent à poursuivre l’exposé systématique et approfondi de son approche qu’il adoptera pour le reste de sa vie.

***

[Ci-contre : The Coming American Fascism, 1936. L'auteur y défend avec ardeur un plan national comme expression de la volonté populaire : « Le libéralisme suppose que le bien-être individuel et la sécurité sont largement tributaires de restrictions juridiques puissantes contre les interférences gouvernementales sur l'individu. Le fascisme suppose que le bien-être individuel et la sécurité sont principalement assurée par la force, l'efficacité et le succès de l'État dans la réalisation du plan national »]

[Ci-contre : The Coming American Fascism, 1936. L'auteur y défend avec ardeur un plan national comme expression de la volonté populaire : « Le libéralisme suppose que le bien-être individuel et la sécurité sont largement tributaires de restrictions juridiques puissantes contre les interférences gouvernementales sur l'individu. Le fascisme suppose que le bien-être individuel et la sécurité sont principalement assurée par la force, l'efficacité et le succès de l'État dans la réalisation du plan national »]La carrière de Dennis en tant que penseur dans les années 1930 et 1940 peut schématiquement être divisée en trois périodes, chacune représentée par un livre. Dans Le capitalisme est-il condamné ? (1932), il fournit sa critique fondamentale de l’entreprise commerciale capitaliste traditionnelle et souligne la nécessité d’une planification gouvernementale. L’un des principaux abus du “leadership” capitaliste privé était l’extension excessive et grotesque du crédit, au niveau interne dans l’agriculture et l’industrie et au niveau externe dans les prêts et le commerce à l’étranger (les prêts n’étant accordés que pour permettre le remboursement des prêts antérieurs, le même processus survenant alors avec ces emprunts ultérieurs ; le commerce n’est en fin compte financé que par les emprunts d’autres commerçants). Non loin derrière dans l’iniquité se trouvait le refus des capitalistes de réinjecter les capitaux, préférant thésauriser, alors que des millions de personnes étaient au chômage faute de dépenses d’investissement. Pas encore prêt à dire ce qui, le cas échéant, pourrait ou devrait remplacer cet ordre commercial dépassé et l’État libéral-démocratique qui le permettait (les deux allant nécessairement de pair, selon lui), Dennis se contente de fournir des “suggestions de modération ou de retenue” — plus précisément, une forte imposition sur les riches (de préférence pour financer des projets de travaux publics créateurs d’emplois), des tarifs douaniers élevés et des dépenses gouvernementales conséquentes pour maintenir l’emploi dans une économie nationale autosuffisante ou autarcique — ce qui pourrait allonger et adoucir les “dernières années” du capitalisme américain.

Dans Le fascisme américain à venir (1936), Dennis est enfin prêt à être encore plus précis tant dans le diagnostic que dans le remède prescriptif. Alors que la Dépression reste traumatique six ans après son commencement et trois ans après l’inauguration de la révolution “sans plan” de Roosevelt [14], Dennis prévoit l’effondrement final du système et ne propose que les alternatives du fascisme ou du communisme pour le remplacer. Il opte franchement pour la première, non seulement parce qu’elle semble avoir fait ses preuves dans certains pays d’Europe, mais parce que la seconde alternative signifierait une “élimination” désastreuse de techniciens d’entreprise de valeur — par opposition à leur recrutement par cooptation et enrôlement au service de la nation par un État fasciste. Dennis décrit longuement ce que serait “le fascisme désirable d’un homme” — mais il prend soin de souligner que tout mouvement fasciste d’ampleur en Amérique ne s’appellerait sans doute pas ainsi et surgirait très probablement sous couvert d’anti-fascisme, peut-être même dans l’appel à la croisade contre le fascisme.

Dans The Dynamics of War and Revolution de 1940 [15], Dennis explore particulièrement ce dernier thème dans le cadre d’un traitement général reliant ses idées à la scène internationale très agitée de l’époque. Il prédit une probable implication américaine dans la guerre européenne pour deux raisons. Elle est le seul moyen pour le capitalisme américain en l’état actuel de sortir enfin de sa Dépression et elle représente au plus haut point l’effort désespéré des pays ploutocrates “nantis” stagnants (Amérique et Grande-Bretagne) pour contrecarrer la montée en puissance économique et politique des dynamiques pays socialistes “démunis” (Allemagne, Italie et Russie). Son identification sans retenue des régimes d’Hitler et de Mussolini avec le camp “socialiste” avait d’ailleurs tendance à exaspérer les critiques communistes ou de gauche du livre.

Mais la guerre des États libéraux pour mettre fin au fascisme, avec sa nécessaire mobilisation des ressources des entreprises sous la direction du gouvernement assurant seul le financement, le tout accompagné de doses massives de propagande gouvernementale aux troupeaux démocratiques, n'aboutirait qu'à un renforcement des tendances “fascistes” dans les structures politiques et commerciales de ces États, et même — surtout — en cas de victoire, il pourrait de nouveau y avoir retour à un laissez-faire dont l’ère était révolue. Dennis estime que la mobilisation étatique de l’économie, qu’il considère comme inévitable et à laquelle il est favorable par principe, pourrait être orientée sur le plan intérieur vers des réformes, des travaux publics et ultimement l’auto-suffisance économique nationale. Si elle devait être dirigée vers l’extérieur dans le cadre d’une autre grande croisade étrangère censée mettre fin au "péché" dans le monde, elle continuerait probablement à suivre cette voie si lucrative pour maintenir la production, conserver un taux d’emploi élevé et conjurer la déflation, et davantage de "péchés" seraient assurément trouvés pour les besoins de la cause, justifiant les dépenses pour éradiquer le “péché originel”. Ainsi, même avant l’intervention américaine dans la guerre (au moment précis de la drôle de guerre, en fait), et sans véritable indice quant à son issue ni même quant à la liste finale des adversaires, Dennis faisait allusion à une guerre froide d’après-guerre pour l’Amérique.

Il complète ses activités d’écrivain politique des années 1930 et du début des années 1940 par des contributions régulières à American Mercury de HL Mencken [sur lui cf The Betrayal of the American Right, M. Rothbard, 2007, ch. 3], où de nombreuses idées de The Coming American Fascism et The Dynamics of War and Revolution ont été avancées à l’origine, des conférences et des débats, des conseils en économie pour EA Pierce & Co. Il rédige et édite son propre bulletin, The Weekly Foreign Letter, qui paraît de 1938 à 1942. Après l’épisode judiciaire pour “sédition” et un long livre à ce sujet, A Trial on Trial [Le procès du procès] (co-écrit avec l’avocat Maximilian St. George), il lance un autre bulletin, The Appeal to Reason, qui durera plus de vingt ans [1946-1972], malgré un tirage qui ne dépassera jamais les 500 abonnés (dont l’ancien président Herbert Hoover, le sénateur Burton K. Wheeler, les généraux Robert E. Wood et Albert C. Wedemeyer, l’ex-colonel Truman Smith et Bruce Barton) [16]. Dennis sert également de conseiller en placements pour le général Wood et lui assure des gains confortables. Partageant son temps après la guerre entre sa ferme du Massachusetts et le Harvard Club de New York, il circonscrit sa vie sociale essentiellement à un petit cercle d’amis et de collègues, qui comprend les historiens révisionnistes Harry Elmer Barnes, Charles Callan Tansill et James J. Martin, le politologue Frederick Lewis Schuman (son voisin dans le Massachusetts — et son homologue de sensibilité différente — ainsi que son beau-frère), l’écrivain et ancien co-accusé de “sédition” George Sylvester Viereck, et le publiciste H. Keith Thompson.

Son dernier livre, Operational Thinking for Survival, paraît en 1969. Bien que l’essentiel du manuscrit ait été achevé à la fin des années 1950, le livre resta en jachère faute d’éditeur [17]. Il y reprend ses convictions fondamentales telles qu’elles s’exprimaient 30 ans auparavant ; il justifie ses explications par le cours des événements d’après-guerre, revendique en étude de cas une pensée “opérationnelle” (ou traitement “rationnel-pratique”), décrit la futilité, le gaspillage et le danger d’une guerre froide qui à la fois résulte d’une stupidité moralisatrice et l’entretient, et trouve même le temps de fustiger les critiques néo-classiques de la “Nouvelle économie” dont il avait été l’un des premiers représentants, quoique des plus inhabituels. Peu de temps après la parution du livre, il subit un accident vasculaire cérébral invalidant et ne reste actif que sporadiquement jusqu’à sa mort en 1977 [le 20 août].

L’économie politique comme destin

La présentation la plus complète et radicale chez Dennis de son raisonnement mûrement réfléchi sur le déclin du capitalisme se retrouve dans The Dynamics of War and Revolution. Dans la deuxième partie, “La fin de la révolution capitaliste”, composée de cinq chapitres, il pratique son “autopsie” de la dynamique capitaliste en Amérique — sorte de microcosme du monde occidental. Le capitalisme, soutient Dennis, doit toujours s’étendre ou mourir. La dynamique évolutive sous-tendant l’expansion, ce qui lui donne impulsion, se traduit par la quête incessante de marchés (de biens et services et pas seulement de capitaux), quête qui se révèle en fait une course désespérée contre la menace d’un processus linéaire de surproduction, entraînant une sous-consommation, provoquant des réductions de production, engendrant du chômage, causant une perte de pouvoir d’achat, amenant une perte d’incitations à l’investissement — tout cela conduisant à la stagnation et, finalement, à l’effondrement. Le cycle économique ne peut alterner les phases de croissance et de récession qu’à la seule condition qu’une expansion véritable du marché soit assurée.

La présentation la plus complète et radicale chez Dennis de son raisonnement mûrement réfléchi sur le déclin du capitalisme se retrouve dans The Dynamics of War and Revolution. Dans la deuxième partie, “La fin de la révolution capitaliste”, composée de cinq chapitres, il pratique son “autopsie” de la dynamique capitaliste en Amérique — sorte de microcosme du monde occidental. Le capitalisme, soutient Dennis, doit toujours s’étendre ou mourir. La dynamique évolutive sous-tendant l’expansion, ce qui lui donne impulsion, se traduit par la quête incessante de marchés (de biens et services et pas seulement de capitaux), quête qui se révèle en fait une course désespérée contre la menace d’un processus linéaire de surproduction, entraînant une sous-consommation, provoquant des réductions de production, engendrant du chômage, causant une perte de pouvoir d’achat, amenant une perte d’incitations à l’investissement — tout cela conduisant à la stagnation et, finalement, à l’effondrement. Le cycle économique ne peut alterner les phases de croissance et de récession qu’à la seule condition qu’une expansion véritable du marché soit assurée. Mais une telle expansion ne peut se produire que lorsqu’une “frontière” maintenue constante et en avancement est rendue effective. Le tracé de cette frontière mobile renvoie à une spatialité aussi bien géographique qu’économique ou géopolitique. Elle peut désigner une frontière au sens littéral du terme — une limite territoriale (éloignée, contiguë ou même à l’intérieur d’une nation), ou bien ce qui délimite une aire de prospérité — la “frontière de rareté” (frontier of scarcity) fournie par une population croissante de consommateurs, ou encore l’interface avec les zones de prospection — les “frontières” fournies par d’autres nations ou régions dont les marchés peuvent être accaparés sans grand risque politique ou militaire. Les trois siècles de la “Révolution capitaliste”, sommairement de 1600 à 1900, ont satisfait les besoins du capitalisme dans tous ces domaines et ont fourni sa puissance dynamique. La découverte d’un vaste Nouveau Monde a fourni la frontière littérale de l’Europe pour l’expansion de ses marchés (et de sa population), ainsi que des sources de matériaux pour la production et la distribution (les considérations mercantiles étaient en fait le mobile le plus déterminant qui poussait la vague de colonisation). Au sein de ce Nouveau Monde, à la fois avant et après sa constitution en tant que nouvelle nation, la frontière vers l'ouest a fourni le même moteur de dynamisme à la population de base — en particulier dans l’attrait des terres libres. Partout dans le monde, les impérialismes européens ont trouvé des marchés “à prendre” dans des terres qui ne pouvaient résister aux techniques militaires ou à l’attraction commerciale venant d’Europe ; l’Amérique a également élargi ses frontières nationales et commerciales par des “guerres faciles de conquête” — contre le Mexique, contre l’Espagne sur fond de rivalité impérialiste, dans des interventions et “présences” partout dans sa zone de surveillance du sud et même du lointain Pacifique. Les nouveaux processus d’industrialisation et modes de transport fournirent à point nommé les moyens d’exploiter les situations des marchés frontières [marchés émergents] en progression, et tous ces développements ont été accompagnés d'une explosion démographique générale, telle que le monde, dans son histoire, n’en avait jamais connue auparavant.

Ainsi, la “révolution capitaliste” triompha pour des raisons spécifiques et historiquement conditionnées. Mais selon les théoriciens apologistes du capitalisme, ce succès n’était pas historiquement déterminé, et il n’y avait aucune raison pour qu’il ne puisse pas continuer indéfiniment et que la révolution demeure permanente, même si elle était erratique dans son équilibre : les baisses seraient toujours suivies de hausses dans un cycle économique auto-correctif. Une fois la stagnation ou la récession atteintes, les nouvelles demandes des consommateurs “forceraient” bientôt l’investissement et la production à augmenter à nouveau (et donc l’emploi, le pouvoir d’achat, plus d’investissement, et ainsi de suite). Les partisans du capitalisme classique ont continué à affirmer ce droit jusqu’au plus profond de la dépression des années 1930. Pour Dennis, ces théoriciens idylliques avaient tort et avaient été démentis par un cataclysme économique américain (et, par-delà son cas, mondial) dont l’ampleur n’avait jamais été vue auparavant et après lequel les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Les théoriciens fondaient leurs prescriptions et prédictions sur l’historique du cycle économique au cours de trois cents ans de dynamisme capitaliste, comme si des “lois” universelles ou intemporelles du développement commercial pouvaient en être déduites. En fait, par leur focalisation sur les “vagues” du cycle économique dans cette période limitée et dans une configuration historiquement unique, ils manquaient la marée. La grande marée était le fait que la “révolution capitaliste” était finalement en bout de course parce que la frontière — incluant les “frontières” — n’existait plus.

[Ci-contre : La période où naît Dennis marque un tournant dans les mentalités ; l’esprit pionnier cède le pas à l’esprit des affaires : urbanisation, forte démographie, rattrapage du retard industriel, force militaire mondiale. L’intensité de la croissance des États-Unis entraîne son ascension dans la hiérarchie des puissances. Le poète Walt Whitman, chantant le sens des grands espaces comme esprit de liberté, laissera toutefois une trace durable dans l'imaginaire américain. “En ce temps, l’Ouest était désert, immense, sans frontière. On croyait tout résoudre face à face, d’un coup de revolver : on n’y rencontrait jamais deux fois la même personne. (...) Le pays s’est développé, il a changé... Je ne le reconnais plus. Je m’y sens déjà étranger...” C'est en ces termes mélancoliques que Jack Beauregard, le tireur le plus fin de l’Ouest, fait ses adieux, en cette dernière année du XIXe siècle, à Personne (l’homme aux mille ruses), son admirateur, son fils spirituel, son rival, son successeur. Et c’est dans un film où le tragique le dispute au baroque et l’épique au bouffon, Mon nom est Personne, en cette année 1973 qui marque le crépuscule du western italien, que Sergio Leone fait ses adieux à un genre qu’il a recréé, rénové, transformé, exécuté]

[Ci-contre : La période où naît Dennis marque un tournant dans les mentalités ; l’esprit pionnier cède le pas à l’esprit des affaires : urbanisation, forte démographie, rattrapage du retard industriel, force militaire mondiale. L’intensité de la croissance des États-Unis entraîne son ascension dans la hiérarchie des puissances. Le poète Walt Whitman, chantant le sens des grands espaces comme esprit de liberté, laissera toutefois une trace durable dans l'imaginaire américain. “En ce temps, l’Ouest était désert, immense, sans frontière. On croyait tout résoudre face à face, d’un coup de revolver : on n’y rencontrait jamais deux fois la même personne. (...) Le pays s’est développé, il a changé... Je ne le reconnais plus. Je m’y sens déjà étranger...” C'est en ces termes mélancoliques que Jack Beauregard, le tireur le plus fin de l’Ouest, fait ses adieux, en cette dernière année du XIXe siècle, à Personne (l’homme aux mille ruses), son admirateur, son fils spirituel, son rival, son successeur. Et c’est dans un film où le tragique le dispute au baroque et l’épique au bouffon, Mon nom est Personne, en cette année 1973 qui marque le crépuscule du western italien, que Sergio Leone fait ses adieux à un genre qu’il a recréé, rénové, transformé, exécuté]La frontière américaine au sens propre du terme — qui avait suscité le stimulant essentiel des “profits des terres libres” (à la fois comme appât et, surtout, comme échappatoire) — a cessé d’exister vers 1890. Établissant une équivalence avec l’impérialisme britannique, qui avait atteint son apogée à peu près à la même époque (“la frontière était aux Américains ce que l’empire était aux Britanniques”), Dennis soutenait que les processus d’expansion et d’acquisition, et non la détention proprement dite, constituaient le mécanisme qui donnait sa dynamique au capitalisme ; le premier alimentait le développement capitaliste, le second conduisait inévitablement à la stagnation :

L’empire est un processus d’expansion par la conquête, il ne se résume pas à ses annexions et acquisitions. (…) Le fait socialement déterminant au sujet d’un empire, c’est d’acquérir sa place et de se défaire de sa frontière. Les deux processus sont inséparables. (…) En ce qui concerne l’empire, c’est la croissance, et non l’existence, l’obtention, et non la conservation, qui est historiquement significative et socialement dynamique. Une nation devient grande en bâtissant un empire, elle ne peut le rester simplement en le gardant. En effet, dès qu’il cessera de croître, il commencera à décliner. (…) L’humanité est vouée à vivre de labeur et de lutte, et non de rentes virtuelles. (…) Ce que nous appelons de nos jours le capitalisme, la démocratie et l’américanisme n’était simplement que la formulation du XIXe siècle pour la constitution d’un empire tel qu'il s'est produit au sein de ce pays. Ici, le processus était souvent qualifié de “pionnier” destiné à dépasser ses limites dans les territoires de confins. (…) Maintenant que la construction de l’empire selon la conception du XIXe siècle est achevée, tant pour les Britanniques que pour nous, le capitalisme et la démocratie ne sont plus tels que nous les connaissions à cette époque. (…) Contrairement aux démunis (Have-nots), nous ne nous développerons pas parce que nous sommes affamés de territoires. La faim est un défi. Au XXe siècle, contrairement au XIXe siècle, il n’y a aucun profit à tirer de l’augmentation de l’offre en matières premières et en denrées alimentaires. La rentabilité elle aussi est un défi. Mais, pour enclencher sa dynamique, il faut d’abord que ce soit possible. Les conditions créant cette possibilité sont les dynamismes premiers du capitalisme. (Dynamics, p. 68-69) [chapitre V]

Les conditions qui ont permis le succès du capitalisme ont disparu avec la frontière. Certes, pour Dennis, l’idée centrale de l’historien Frederick Jackson Turner, qu’il cite avec approbation — “L’existence d’une zone de terres libres, son recul constant, et l'avancée de colons américains vers l’Ouest expliquent le développement américain” [18] — éclaire avec évidence le caractère du développement économique américain, tout comme la “frontière mondiale” avec ses terres “gratuites” (ou faciles à acquérir) pour les nations européennes expliquait largement l’essor du capitalisme. Mais la fin du capitalisme pourrait aussi s’expliquer. La fin de la frontière au sens littéral pour l’Amérique et le monde capitaliste peut être rapprochée de la fin de la révolution industrielle, du déclin du taux de croissance démographique et de la fin de possibilités supplémentaires de “guerres faciles de conquête”.

La révolution industrielle — portée par l’essor technologique — avait fait son temps, et il ne pouvait y avoir aucun espoir que l’industrialisme ou la technologie puissent se maintenir indéfiniment, que ce soit par le biais de raffinements évolutifs ajustant techniques et modes de production ou bien en faisant appel au marché financier de mille manières afin de “revigorer” ou “sauver” le capitalisme quand la situation l’exigerait. L’industrialisme s’était essoufflé parce qu’il n’avait jamais été dynamique en soi, plus précisément il ne pouvait l’être qu’à l’ère de la frontière et de la croissance rapide de la population : “Aujourd’hui, en ce qui concerne la stimulation de la croissance commerciale, les changements industriels ne sont pas plus audacieux que le changement de traverses ou de rails en acier sur un chemin de fer. (…) Quant aux produits entièrement nouveaux, ils tendent désormais à remplacer les produits anciens sans aboutir aucunement à une nette augmentation de la consommation ou de la production” (Dynamics, p. 60). L’essence de la révolution industrielle résidait dans le changement en tant que spécifiquement rattachable au contexte de croissance ou d’expansion continue, ce qui induit qu’il ne pouvait s’agir que d’une phase transitoire, quel que soit le moment ou le lieu où elle s'est produite. Cette “série d’événements dans le temps et dans l’espace” constituait une révolution bien réelle, succédant parfaitement à la révolution mercantiliste et nécessaire à la généralisation de la révolution capitaliste — mais elle ne pouvait rester révolutionnaire qu’aussi longtemps qu’elle était expansive.

[Ci-contre : Jean-Baptiste Say est avec Adam Smith un des premiers économistes à distinguer économie politique et politique, science de la prospérité et art du gouvernement. Se démarquant ainsi des physiocrates par la délimitation du champ de recherches, il ne conçoit pas seulement l’économie politique comme une science utilisant la méthode expérimentale : celle-ci doit être utile à la société. En 1803, il énonce une loi économique, surnommée ensuite “loi de Say”, résumable ainsi : toute offre crée sa propre demande. Cette loi des débouchés fonde la pensée économique dite libérale, selon laquelle le marché s’autorégule. Elle implique un équilibre global entre l’offre et la demande. Il ne peut donc y avoir surproduction mais seulement des déséquilibres passagers rectifiables par le jeu naturel des prix. Il considère ainsi qu’une création monétaire (l’augmentation du volume de monnaie en circulation) supérieure au strict nécessaire pour permettre les échanges de biens et services ne dope pas l’économie. Bien au contraire, elle n’engendre que de l’inflation. La doctrine que développera plus tard Keynes prônant la relance de l’économie par l’injection de monnaie sera en totale opposition avec cette loi. Pour cerner les enjeux : Say’s law and the Keynesian revolution, Steven Kates, 1998, recension]

[Ci-contre : Jean-Baptiste Say est avec Adam Smith un des premiers économistes à distinguer économie politique et politique, science de la prospérité et art du gouvernement. Se démarquant ainsi des physiocrates par la délimitation du champ de recherches, il ne conçoit pas seulement l’économie politique comme une science utilisant la méthode expérimentale : celle-ci doit être utile à la société. En 1803, il énonce une loi économique, surnommée ensuite “loi de Say”, résumable ainsi : toute offre crée sa propre demande. Cette loi des débouchés fonde la pensée économique dite libérale, selon laquelle le marché s’autorégule. Elle implique un équilibre global entre l’offre et la demande. Il ne peut donc y avoir surproduction mais seulement des déséquilibres passagers rectifiables par le jeu naturel des prix. Il considère ainsi qu’une création monétaire (l’augmentation du volume de monnaie en circulation) supérieure au strict nécessaire pour permettre les échanges de biens et services ne dope pas l’économie. Bien au contraire, elle n’engendre que de l’inflation. La doctrine que développera plus tard Keynes prônant la relance de l’économie par l’injection de monnaie sera en totale opposition avec cette loi. Pour cerner les enjeux : Say’s law and the Keynesian revolution, Steven Kates, 1998, recension]Son expansion aurait pu se poursuivre indéfiniment si la “loi de Say” — la production favorise nécessairement le pouvoir d’achat pour payer ce qui est produit — était valide dans l’absolu. Or cela ne fonctionne pas ainsi, car son corollaire principal, la doctrine de la “souveraineté des consommateurs” selon laquelle biens et services sont produits pour un profit en réponse aux besoins et demandes des consommateurs, était “erroné à 100 % : la demande des producteurs, et non celle des consommateurs, est souveraine”. C’est ici que Dennis renverse l’un des préceptes fondamentaux de la théorie libérale :

Les producteurs décident quoi, quand et combien produire, ce qui inclut le volume de production et l’activité de production de biens tels que les nouvelles usines, les immeubles de bureaux, etc. En d’autres termes, le volume et le taux de réinvestissement des bénéfices et du capital épargné conditionnent les variations de la demande des consommateurs. Les producteurs et investisseurs déterminent les variations du volume et la vélocité du flux d’achat des consommateurs. Les hausses de prix du marché sont entraînées par l’optimisme des producteurs et investisseurs et déclinent quand elle sont rattrapées par le pessimisme des producteurs et investisseurs. Les besoins et désirs des consommateurs n’ont pas plus à voir avec les hausses et baisses qu’avec les taches solaires. Lorsque les producteurs décident de réduire leur production, le pouvoir d’achat des consommateurs diminue, ce qui constitue une bonne raison de réduire encore davantage la production, l’emploi et les salaires. Le processus est inversé par un changement dans la psychologie des producteurs et investisseurs. Les décisions des producteurs, comme chacun sait, sont régies principalement par des changements dans les projections de rentabilité. (Dynamics, p. 64) [ch. IV]