-

Par EROE le 30 Juillet 2020 à 07:00

• Présentation : L’œuvre de Guénon dans la revivification du point de vue traditionnel trouva un complément dans celle d’un autre métaphysicien d’une pénétration et d’une envergure remarquables, Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947), fils d’un Cingalais et d’une Anglaise. Comme Guénon, Coomaraswamy fit ses débuts dans le domaine scientifique, mais tandis que le tour d’esprit “abstrait” de Guénon l’avait conduit vers les mathématiques, Coomaraswamy, qui fut toujours sensible à la signification des formes, se tourna vers la géologie, science descriptive dans laquelle il devint une autorité. Son tempérament était complémentaire de celui de Guénon de bien des manières. Alors que Guénon fut un métaphysicien peu enclin à s’intéresser aux formes artistiques, Coomaraswamy était profondément réceptif aux formes esthétiques et connut en fait l’appel de la tradition alors qu’il travaillait comme géologue dans les collines et montagnes de Ceylan (Sri Lanka) et de l’Inde où il fut le témoin de la rapide destruction de la civilisation et de l’art traditionnels de sa patrie. Coomaraswamy fut aussi un érudit méticuleux et soucieux des détails alors que Guénon fut essentiellement un métaphysicien et un mathématicien soucieux des principes. Les deux hommes étaient complémentaires jusque dans leurs traits personnels et dans leurs styles littéraires, et pourtant en parfait accord quant à la validité de la perspective traditionnelle et des principes métaphysiques qui sont au cœur de tous les enseignements traditionnels.

• Présentation : L’œuvre de Guénon dans la revivification du point de vue traditionnel trouva un complément dans celle d’un autre métaphysicien d’une pénétration et d’une envergure remarquables, Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947), fils d’un Cingalais et d’une Anglaise. Comme Guénon, Coomaraswamy fit ses débuts dans le domaine scientifique, mais tandis que le tour d’esprit “abstrait” de Guénon l’avait conduit vers les mathématiques, Coomaraswamy, qui fut toujours sensible à la signification des formes, se tourna vers la géologie, science descriptive dans laquelle il devint une autorité. Son tempérament était complémentaire de celui de Guénon de bien des manières. Alors que Guénon fut un métaphysicien peu enclin à s’intéresser aux formes artistiques, Coomaraswamy était profondément réceptif aux formes esthétiques et connut en fait l’appel de la tradition alors qu’il travaillait comme géologue dans les collines et montagnes de Ceylan (Sri Lanka) et de l’Inde où il fut le témoin de la rapide destruction de la civilisation et de l’art traditionnels de sa patrie. Coomaraswamy fut aussi un érudit méticuleux et soucieux des détails alors que Guénon fut essentiellement un métaphysicien et un mathématicien soucieux des principes. Les deux hommes étaient complémentaires jusque dans leurs traits personnels et dans leurs styles littéraires, et pourtant en parfait accord quant à la validité de la perspective traditionnelle et des principes métaphysiques qui sont au cœur de tous les enseignements traditionnels.Coomaraswamy fut un homme d’une immense énergie qui laissa derrière lui un vaste corpus littéraire. Nous ne nous intéresserons pas ici aux nombreux ouvrages qu’il consacra à l’art oriental, particulièrement à celui de l’Inde, de Sri Lanka et de l’Indonésie. Qu’il suffise de dire que les années de sa maturité passées en Angleterre et plus encore les dernières trente années de sa vie en Amérique — où il fut conservateur de la collection d’art oriental du Musée des Beaux-Arts de Boston — furent des périodes majeures du point de vue de son effort pour porter à l’attention du public occidental un des aspects vitaux des civilisations orientales, leur art. Coomaraswamy n’était pourtant pas un historien de l’art ; l’intérêt qu’il porta à l’étude de l’art traditionnel se rapportait en fait à la vérité véhiculée par celui-ci (1). Ses études se situent sur le plan intellectuel, et il expose dans des œuvres telles que La Transformation de la nature en art et La Philosophie chrétienne et orientale de l’art une métaphysique de l’art qui présente l’art traditionnel comme support de la connaissance sacrée.

Comme Guénon, Coomaraswamy s’attaqua lui aussi sans relâche au modernisme, soulignant davantage que Guénon les dévastations provoquées par l’industrialisme dans le domaine des artisanats et des modes de vie traditionnels en Occident comme en Orient. Mais il se pencha également sur les questions intellectuelles impliquées dans cette crise ; il entreprit en fait à la fin de sa vie une série d’ouvrages intitulée “la série des épouvantails” (Bugbear Series), dont seul l’ouvrage The Bugbear of Literacy fut publié de son vivant, et qui vise à détruire les diverses idoles du modernisme par le recours à des principes intellectuels.

Pour ce qui est de la métaphysique et de la cosmologie, Coomaraswamy écrivit aussi nombre d’articles et de livres largement nourris d’apports hindous, bouddhistes et islamiques, mais aussi de références à Platon, Plotin, Denys, Dante, Érigène, Eckhart, Boehme, Blake et d’autres représentants de la tradition sapientielle. Comme Guénon (2), il mit l’accent sur l’unité de la vérité qui est au cœur de toutes les traditions, unité à laquelle il devait consacrer sa célèbre étude “Paths That Lead to the Same Summit” (Sentiers menant au même sommet).

Outre plusieurs ouvrages sur les traditions hindoue et bouddhiste dont Hindouisme et Bouddhisme constitue la synthèse intellectuelle, Coomaraswamy donna également des études purement métaphysiques telles que Recollection, lndian and Platonic, On the One and Only Transmigrant, et Time and Eternity (3).

Coomaraswamy était profondément intéressé par le mythe et le symbole, par la mentalité soi-disant primitive et l’anthropologie traditionnelle. Ses études sur le symbolisme religieux et sur la signification traditionnelle du mythe ont joué un rôle central dans le regain d’intérêt à leur égard qui se fit jour parmi les spécialistes de l’étude comparée des religions, et ce en dépit de la tendance dite “démythologisante” si évidente dans certaines écoles de théologie protestante et même catholique. Coomaraswamy consacra également de nombreuses études aux sciences traditionnelles, de son essai sur le symbolisme de zéro en mathématiques indiennes à son traité sur la distinction entre la doctrine traditionnelle des degrés de réalité et l’évolutionnisme moderne. Au total, son œuvre fournit une présentation des enseignements traditionnels dans la langue universitaire contemporaine, et elle le fait avec un tel degré d’érudition et de clarté d’expression qu’en dépit de l’opposition presque unanime des milieux modernes à ses idées qui marqua ses débuts, il en vint à exercer une vaste influence, de nos jours encore sensible, sur un large éventail d’universitaires et de penseurs qui compte aussi bien des historiens de l’art que des physiciens. Au cœur de ce remarquable édifice intellectuel résident les concepts de connaissance du sacré et de connaissance sacrée ; ses œuvres, comme celles de Guénon, furent en fait le produit d’un intellect dont la “respiration” et l’activité se situaient dans un monde de caractère numineux, un monde reflétant la substance même de l’intelligence.

► Seyyed Hossein Nasr, La Connaissance et le sacré, L'Âge d'Homme, 1999. [recension]

1. Lire la contribution « From Art to Spirituality » de Jacques de Marquette au recueil-hommage Art & Thought, 1947.

2. « Si Guénon veut que l’Occident se mette à l’étude de la métaphysique orientale, ce n’est pas parce qu’elle est orientale, mais parce que c’est la métaphysique. Si la métaphysique “orientale” différait de la métaphysique “occidentale” — comme la vraie philosophie diffère de ce qui est souvent appelé ainsi dans nos modernes universités —, l’une ou l’autre ne serait pas la métaphysique. C’est la métaphysique dont l’Occident s’est détournée dans sa tentative désespérée de vivre de pain seulement, une entreprise dont les fruits de mer Morte sont devant nos yeux. C’est seulement parce que cette métaphysique subsiste encore comme une puissance de vie dans les sociétés orientales — dans la mesure où celles-ci n’ont pas été corrompues par le contact desséchant de la civilisation occidentale ou plutôt de la civilisation moderne (car l’opposition n’est pas entre Orient et Occident comme tels, mais entre “ces voies que le reste de l’humanité suit tout naturellement” et ces chemins d’après la Renaissance qui nous ont conduits à la présente impasse) — et non pour orientaliser l’Occident, mais pour le ramener à la conscience des racines de sa propre vie et des principes qui ont subi une “transvaluation” dans le sens le plus sinistre, que Guénon nous demande de nous tourner vers l’Orient », (« Eastern Wisdom and Western Knowledge » [Sagesse orientale et savoir occidental], Isis n°4, 1943).

3. Recension : L’auteur, orientaliste, est passé de travaux sur l’art à des recherches sur la symbolique et la métaphysique. Ce livre, le dernier de son auteur (1947), confronte les doctrines du temps et de l’éternité dans les différentes traditions. Ainsi on trouvera successivement étudiés l’hindouisme, le bouddhisme, la Grèce, l’Islam et le christianisme. Le nombre et la précision des citations et références, les correspondances établies d’un mode de pensée à l’autre font de ce livre un instrument de travail utile. On a ajouté à ces études sur le temps un article sur « Kha et autres mots signifiant “zéro” dans leurs rapports avec la métaphysique de l’espace ». Une étude serrée de textes empruntés au Rig-Véda montre la conjonction du vide et du plein, la correspondance du point axial et du noyau engendrant l’espace principiel. L’espace est à l’origine un point, comme il y a en chacun un espace principiel, foyer de l’énergie spirituelle. (Michel Adam, Rev. Phi. n°4/1977)

*

• nota bene : cf aussi notice biographique de P. Baillet in Politica Hermetica n°1, 1987. Ainsi que cette présentation par P. Ringgenberg (réf. infra).

• Voir aussi bibliographie commentée. Se reporter en bas de page pour une bibliographie détaillée.

♦ Présentation du dossier documentaire. Il comprend 11 textes ♦

♦ Présentation du dossier documentaire. Il comprend 11 textes ♦• 4 études : AKC : de l’idéalisme à la tradition / AKC et la “philosophia perennis” / La saveur de l’infini / Ajouts

• 7 par AKC : Le fondement religieux des formes de la société indienne / “Paternité spirituelle” et “puppet complex” / L’art asiatique / La beauté est un état de l'âme / Le Védānta et la tradition occidentale / Le “Monothéisme” védique / La mise au monde de l’Esprit

Ananda K. Coomaraswamy : de l’idéalisme à la tradition

Ananda K. Coomaraswamy : de l’idéalisme à la tradition[Ci-contre : timbre indien de 1977 commémorant le centenaire de la naissance d'Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947). À droite, le dieu Shiva-Nataraja lors de sa danse cosmique]

Parmi les représentants de ce qu’il est convenu d’appeler la “pensée traditionnelle”, Ananda K. Coomaraswamy représente une figure de proue, peut-être la plus intéressante. Il parvint mieux que tout autre à utiliser tous les moyens que lui offrait son époque pour véhiculer un message culturel opposé aux valeurs dominantes de la modernité. Sa vie comme son œuvre, souvent moins connues que celles des autres représentants du courant traditionaliste (Guénon, Evola, Schuon), montrent combien une pensée métaphysique peut s’exprimer par le biais de la culture académique occidentale sans pour autant se banaliser, c’est-à-dire sans que les valeurs sapientielles qu’elle véhicule ne perdent leur potentialités “révolutionnaires”.

Un étudiant brillant

Coomaraswamy naquit à Colombo, sur l’île de Ceylan, le 22 août 1877. Son père, Sir Mutu Coomaraswamy, notable local, appartenait à l’ethnie tamoule et sa mère, Elizabeth Clay Beeby, était une Anglaise originaire du Kent. Son nom de famille dérive d’une divinité hindoue, Skauda Kumara, à laquelle est dédiée un temple sur l’île de Katargama. Le suffixe swamy signifie “maître”, “seigneur” ou “propriétaire”. Il fut rajouté dans un second temps au nom de famille — accolement caractéristique de la classe moyenne cultivée, qui formait à Ceylan la bureaucratie de haut rang. Sir Mutu Coomaraswamy, s’il était très lié aux traditions de son pays, savait aussi frayer avec les colons. Il se rendit d’ailleurs à plusieurs reprises en Grande-Bretagne, où il put fréquenter les cercles les plus fermés de la haute société, et ainsi celle qui devint sa femme.

Homme d’une grande culture philosophique, religieuse et littéraire, il se révéla également un combattant politique. Ses sévères critiques de l’utilisation des taxes payées par les autochtones pour financer sur l’île même l’Église d’Angleterre, s’inscrivent dans la lutte qu’il mena toute sa vie durant contre l’occidentalisation de la culture locale — lutte dont la traduction de textes bouddhistes et d’un drame tamoul fut la manifestation positive. Sur de nombreux points, le fils suivra les traces du père. Même s’il ne le connut qu’à peine — Sir Mutu mourut lorsqu’Ananda n’avait pas encore deux ans —, l’influence psychologique et spirituelle fut énorme. Après la mort de son mari, Elizabeth Beeby s’établit en Grande-Bretagne, où elle éleva son fils.

Le jeune Coomaraswamy fut ainsi influencé par les idées de William Morris (1834-1896), singulier animateur d’un mouvement d’opinion d’inspiration socialiste utopique, pour lequel il éprouva toujours une vive affection, même dans la dernière période de sa vie. À l’Université, Coomaraswamy choisit une voie scientifique, présentant avec succès, en 1906, une thèse de doctorat en géologie et botanique — il était alors le premier Ceylanais à obtenir ce diplôme. Roger Lipsey, son biographe américain, a très justement noté combien cette formation rigoureuse lui permit d’acquérir un esprit méthodique et d’aborder avec un angle de vue original les études de métaphysique [1]. Revenu à Ceylan, Coomaraswamy commença des recherches géologiques de terrain, rapportant ses observations dans des revues spécialisées. Les résultats de ses travaux furent alors jugés très satisfaisants : publication de cartes géologiques, découverte de gisements de mica et de graphite, identification en 1904 d’un nouveau minéral, la thorianite… Le jeune homme excellait, s’attirait l’estime de ses confrères et semblait se destiner à une carrière paisible et honorable.

[Ci-contre ; Gravure sur bois de CR Ashbee servant de colophon à L’Art médiéval cingalais en 1908 imprimé artisanalement par la maison d'édition Essex House Press (héritière de la Kelmscott Press de William Morris) dans la chapelle normande de Broad Campden, unissant ainsi arts du livre et ouvrage de défense des arts. Première œuvre magistrale d'AKC aidé par son épouse, son sérieux encyclopédique avait nécessité un travail quasi éthnographique de mars 1903 jusqu'en décembre 1906]

[Ci-contre ; Gravure sur bois de CR Ashbee servant de colophon à L’Art médiéval cingalais en 1908 imprimé artisanalement par la maison d'édition Essex House Press (héritière de la Kelmscott Press de William Morris) dans la chapelle normande de Broad Campden, unissant ainsi arts du livre et ouvrage de défense des arts. Première œuvre magistrale d'AKC aidé par son épouse, son sérieux encyclopédique avait nécessité un travail quasi éthnographique de mars 1903 jusqu'en décembre 1906]Sa valeur scientifique étant désormais reconnue, Coomaraswamy fut nommé responsable des recherches minéralogiques à Ceylan. Mais il se désintéressa peu à peu de sa vocation première. Durant ses années de voyage à travers Ceylan, Coomaraswamy, accompagné de sa première épouse, Ethel Mary Partridge, excellente photographe, découvrit l’art traditionnel de l’île. Les époux commencèrent alors à recueillir une vaste documentation ethnographique : annotations, souvenirs, objets, photographies d’artisans travaillant dans les régions les plus reculées et épargnées par l’industrialisation. Pendant quelques années, le géologue et l’ethnologue cohabitèrent. Certains livres, comme le remarquable Mediaeval Singhalese Art (1908, 2e éd. 1956), rapportent les fruits de ce travail pionnier.

Lors de ces périples, un fait symbolique marqua le jeune chercheur anglo-indien, ainsi qu’il l’explique lui-même dans un essai en partie autobiographique, Borrowed Plumes (1905) : ce fut la rencontre, à la campagne, d’une femme cingalaise et de son fils, tous deux vêtus à l’européenne, contrastant ainsi singulièrement avec leur entourage traditionnel. Ceux-ci appartenaient à une classe aisée et semblaient respectés. “Ils étaient pourtant, écrit l’auteur, adeptes d’une religion et de coutumes étrangères. Cela me parut un symbole de tout ce que j’avais constaté, durant les deux dernières années, au sujet de la disparition progressive des coutumes locales au bénéfice des civilisations avancées. Et je m’aperçus que cet écroulement n’était que l’épiphénomène d’un mouvement mondial, marqué par la destruction continuelle du caractère national, de l’individualité et de l’art. (…) Notre civilisation orientale existe depuis deux mille ans : son âme sera-t-elle totalement anéantie par l’impact du mercantilisme occidental ? Je me prends parfois à rêver que l’esprit oriental n’est pas mort, qu’il sommeille seulement, et qu’il s’apprête à jouer un grand rôle dans la vie spirituelle de l’humanité” [2]. Ce fut pour Coomaraswamy une vision révélatrice de la plus profonde réalité, semblable à l’expérience du jeune prince Siddharta, lorsque celui-ci, sortant du palais paternel, vit un vieillard, un malade, un cadavre et un moine mendiant — quatre personnages symbolisant à la fois les maux et les disgrâces du monde et la voie de celui qui a abandonné les passions et les liens de l’existence.

Au cours de ses enquêtes ethnologiques, Coomaraswamy s’était forgé une conviction : l’art est indissociable du peuple qui le produit. En le détruisant au nom des impératifs du progrès technologique, on nie en même temps les caractères et la physionomie d’une communauté. Comme Lipsey a pu justement l’observer, Coomaraswamy assuma fort bien le fait d’être partagé entre deux cultures, l’anglaise et la ceylanaise, cette tension lui évitant de cultiver, à l’instar des colons ou des autochtones, des sentiments déplacés de supériorité ou d’infériorité. Par cette égale distance vis à vis de ses origines et de son éducation, il devenait le témoin lucide des grandes transformations marquant déjà l’Orient. Le jeune directeur des recherches minéralogiques s’était transformé en spécialiste des arts ceylanais, et le spécialiste allait bientôt céder la place au penseur incarné, participant directement à la vie de cette nation paternelle dont il pressentait bien que la défense était devenue un devoir.

L’aventure de la “Société pour la réforme sociale de Ceylan”

Ce fut le premier changement radical de son existence. Coomaraswamy éprouva la nécessité de s’engager publiquement afin de réveiller la conscience autochtone. Il fut aidé dans cette entreprise par quelques résidents européens, également préoccupés de la renaissance des études bouddhistes, et fonda avec eux la Société pour la réforme sociale de Ceylan, dont il devint président. Dans le manifeste publié par le journal de la Société s’affirment des objectifs de préservation des spécificités locales, aussi bien dans le domaine matériel que spirituel, et de renaissance du sentiment d’appartenance. S’il s’agit de décourager l’avènement systématique des us et coutumes étrangères, les signataires affirment également la nécessité de mieux connaître la civilisation occidentale pour se montrer capable d’en discerner les aspects éventuellement bénéfiques. Le ton du manifeste, écrit en anglais, n’était pas à proprement parler “anti-occidental” ou “anti-colonial”. Nous le qualifierions plus volontiers de “réformiste” — il défendait un changement graduel, non violent, de la société, fondé sur une éthique de la conviction et du dialogue —, même si certaines options “radicales” (une mutation nécessaire des fondements mêmes de l’être collectif) pointaient déjà. Coomaraswamy critiquait volontiers un certain anti-colonialisme (comme celui du mouvement indien Swadeshi) qui, empruntant les voies de la revendication occidentale, finissait par se placer sur le même plan “qualitatif” que son adversaire. Il jugeait ainsi l’indépendance politique nécessaire, mais non suffisante, car amputée d’un fondement culturel spécifique qui la légitime. Le combat le plus urgent visait à ressourcer l’âme du peuple colonisé. Ce désir de “changer la société”, d’en transformer d’abord la mentalité pour agir ensuite sur ses structures, caractérise d’ailleurs les engagements contractés par Coomaraswamy tout au long de son existence, même lors de son séjour aux États-Unis.

Certes, les ombres ne manquaient pas. En novembre 1907, par ex., la Société pour la réforme sociale invita une oratrice ambiguë en la personne d’Annie Besant, récemment élue présidente de la Société internationale de théosophie. Or cette organisation fut responsable d’une mystification systématique à l’égard de la tradition hindoue, œuvrant en sous-main pour l’intérêt du pouvoir colonial anglais qui alimentait avantageusement, à travers la diffusion d’idées pseudo-religieuses contaminées par de nombreux préjugés occidentaux, les sources de division parmi les Indiens. Bien plus tard, Coomaraswamy devait reconnaître que “la théosophie est en grande partie une philosophia perennis déformée” [SL 39].

Dans les premières années de ce siècle, Coomaraswamy se situait ainsi à la confluence d’idées parfois contradictoires : en lui cohabitaient un vitalisme nietzschéen, un goût suranné pour le romantisme victorien (idéalisation du passé), l’influence encore sensible de William Morris, un intérêt marqué pour la théosophie et une adhésion sereine à l’hindouisme orthodoxe — l’éducation chrétienne qu’il avait reçue de mauvais gré en Angleterre semblant constituer le réactif de ces intuitions encore tumultueuses [3]. L’action réformatrice engagée à Ceylan, bien qu’ayant connu un certain retentissement, ne recueillit pas les fruits attendus, à tel point que Coomaraswamy ne dissimula pas sa franche déception devant l’indifférence d’une large partie de la population. Son départ pour l’Angleterre — qui ne l’empêcha pas de participer encore à la vie intellectuelle de sa patrie ceylanaise — coïncide avec l’ouverture de nouveaux horizons philosophiques.

L’influence des idées de William Morris devint alors de plus en plus prégnante. Comme nous l’avons signalé, Morris était un socialiste utopiste et humanitaire, héritier du courant romantique, violemment hostile au mythe du progrès. L’admiration que Coomaraswamy vouait alors aux civilisations pré-modernes trouvait en lui un éveilleur irremplaçable. Morris avait traduit des textes de littérature nordique traditionnelle, et Coomaraswamy, suivant son exemple, traduisit en 1905 la Völuspa. Cette admiration se concrétisa également par un engagement dans le Mouvement des Arts et Métiers (Arts & Crafts) que dirigeaient Morris, John Ruskin et C. R. Ashbee, et qui visait à défendre les dernières survivances organiques de la vie communautaire par opposition à la laideur et à l’anomie des sociétés industrielles.

Si la volonté du jeune Ananda de réformer la société dans le sens d’une plus grande justice doit beaucoup à Morris, il convient aussi de rappeler combien cette vocation était, dès l’origine, étrangère aux velléités égalitaristes et matérialistes d’un certain socialisme. Même s’il s’exprimait alors en termes parfois confus (et trouvait encore quelques vertus à la modernité, notamment… au cosmopolitisme), Coomaraswamy ne dissociait pas la recherche de la meilleure justice et la défense des identités individuelles et collectives : qu’à chacun revienne ce qui lui est dû, et, pour cela, que chacun soit selon son être propre. D’autre part, l’anthropocentrisme de Morris — “ne traitant ni de métaphysique ni de religion”, selon ses propres termes — n’eut aucun prise durable sur celui qui allait, quelques années plus tard, entreprendre une vaste relecture des doctrines sapientielles.

À cette époque, la curiosité intellectuelle de Coomaraswamy se développait tous azimuts. Il mit en place les grandes lignes de son système philosophique — “l’individualisme idéaliste” — où se trouvaient réunis William Blake et William Morris, Friedrich Nietzsche et les transcendantalistes américains. Simultanément, l’intérêt plus “politique” qu’il portait à Ceylan se déplaça vers l’Inde, nation en lutte pour son indépendance. Ce changement de perspectives s’explique doublement. Le jeune philosophe souffrait encore de la déception consécutive à l’échec de son engagement ceylanais et souhaitait, en s’engageant sur la question indienne, élargir son champ de vision. L’appartenance de son père à l’ethnie tamoule — originaire de l’Inde et tardivement implantée à Ceylan — trouva aussi dans cette aventure une signification nouvelle. En recherchant ses propres racines, Coomaraswamy s’était également armé d’une profonde conviction : l’Occident en crise aura besoin de l’Orient pour régénérer ses forces créatrices. Si le premier procure une jouissance matérielle jusqu’alors inconnue, le second apporte une sagesse indispensable à la sérénité.

”Aucune collaboration avec les Anglais…”

”Aucune collaboration avec les Anglais…”[Ci-contre : le libre-penseur Tagore & AKC aux USA en 1931]

En 1909, Coomaraswamy fut en contact avec les milieux nationalistes et anticolonialistes du Bengale, qui étaient divisés sur le problème de la stratégie à suivre — non-violence ou terrorisme —, mais unis par la devise commune à tout le mouvement Swadeshi (”Propre nation”) : “Aucune collaboration avec les Anglais, dans quelque secteur que ce soit”. Des figures de proue, souvent culturellement éloignées, s’imposaient peu à peu à la direction des indépendantistes. Certaines avaient été durement éprouvées par de longues années de détention, comme le leader traditionaliste Tilak, qui mourut dans une prison birmane en 1920, et toutes — Aurobindo, Gandhi, Tagore — étaient à quelque degré persécutées. C’est dans cette période troublée que Coomaraswamy connut Tagore à Calcutta. La rencontre se révéla importante pour sa maturation intellectuelle (Tagore, alors âgé de quarante ans, était de huit ans son aîné), et si les positions des deux hommes devaient plus tard se différencier radicalement, leur amitié ne fléchit jamais. Tagore (1861-1941) fut un personnage étonnant. Poète, Nobel de littérature en 1913, philosophe, auteur de chansons, il se fit le promoteur des activités culturelles les plus diverses, parmi lesquelles il faut rappeler la fondation de l’université Vihsva Bahrati, ainsi que de la revue du même nom, diffusée très largement à travers le monde et où furent notamment publiés des essais de René Guénon, Ezra Pound, Alain Daniélou, Julius Evola [4] et, naturellement, Coomaraswamy. Tagore n’était pas un hindou traditionaliste. Sa pensée pourrait plutôt se définir comme un agrégat hétérogène d’idées orientales et occidentales, déclinées d’une manière tout à fait personnelle et souvent discutable du point de vue de la cohérence interne — une sorte de “religion de l’homme” sensualiste, à la fois anti-métaphysique et anti-progressiste.

Coomaraswamy, alors âgé de trente-deux ans, décida d’étudier plus avant la question religieuse. La fréquentation de Sir John Woodroffe, juge anglais à la Haute Cour de Calcutta, reconnu, sous le pseudonyme d’Arthur Avalon, comme un excellent spécialiste du tantrisme, le soutint dans cette tâche. En 1913 et 1916 parurent ses premiers livres exclusivement consacrés à la religion et à la métaphysique : Myths of the Hindus and Buddhists et Buddha and The Gospel of Buddhism [5].

Si la documentation réunie dans ces essais impressionne par sa densité et sa précision, certaines interprétations sont toutefois hasardeuses et certaines intuitions erronées. Par ailleurs, l’approfondissement religieux est encore rapporté pour une large part aux questions politiques. En intervenant dans le débat sur l’avenir de l’Inde, Coomaraswamy affirma à plusieurs reprises que la réalisation de l’indépendance resterait caduque tant qu’elle ne s’accompagnerait pas d’une redécouverte et d’un renforcement du véritable esprit indien. “L’Inde, politiquement et économiquement libre, mais assujettie à l’Europe au plus profond de son âme, ne saurait être un idéal digne de foi, pour lequel nous devrions vivre ou mourir. (…) La faiblesse de notre mouvement national vient de ce que nous n’aimons pas l’Inde : nous aimons une banlieue anglaise, nous aimons la confortable prospérité bourgeoise” [6]. Ce rappel appuyé du passé de l’Inde lui valut une réputation définitive de “réactionnaire” auprès des représentants progressistes du mouvement anticolonial. Au point qu’une de ses contributions pour un livre consacré à Gandhi, rédigée bien des années plus tard, fut refusée pour son orientation trop antimoderne [SL 348-351].

Malgré les tumultes de sa vie privée — divorcé de sa première femme, il épousa en deuxièmes noces une musicienne anglaise qui lui donna deux fils, mais ce second mariage se solda bientôt par un échec —, Coomaraswamy poursuivait de front son approfondissement philosophico-religieux et ses activités de critique d’art. La grande découverte de la peinture de Rejput, dont il mit en relief la valeur symbolique et sacrale, confirma sa notoriété. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Coomaraswamy se déclara objecteur de conscience, refusant de s’engager dans un conflit étranger aux intérêts du peuple indien. Ce comportement lui valut des rétorsions économiques de la part des autorités et, à partir de 1917, il ne retourna plus en Angleterre. Par chance, durant cette période difficile, le musée de Boston lui fit une offre inattendue : devenir directeur de sa section d’art indien, récemment créée. Paradoxalement, comme le remarque non sans malice Lipsey, Coomaraswamy dut s’établir dans le pays le plus progressiste du monde !

Les dix premières années passées aux États-Unis furent fécondes. Coomaraswamy acquit une érudition proprement encyclopédique, et ses travaux sur l’art indien devinrent des références à l’autorité mondialement reconnue. Le domaine de ses connaissances “intérieures” s’approfondit également. Son intérêt déjà ancien pour les transcendantalistes américains — Ralph W. Emerson (1803-1882), Henry D. Thoreau (1817-1862), Walt Whitman (1819-1892) [7] — se précisa. Il ressentait chez eux une tension spirituelle similaire à la sienne et ne fut guère étonné de découvrir, parmi leurs principales sources d’inspiration, la pensée orientale (hindouisme, soufisme, taoïsme et confucianisme). C’est sur cette base doctrinale d’ordre sapientiel que les transcendantalistes avaient engagé la polémique contre le rationalisme et le sensualisme de la philosophie anglo-saxonne (Locke et Hume), très prisés à l’époque.

Coomaraswamy fut également fasciné par les Indiens d’Amérique du Nord, dont il étudiera plus tard, avec une grande rigueur, la mythologie. Il s’intéressa au mouvement des Shakers, communautés chrétiennes quasi monastiques, alors sur le point de disparaître. Leur production artisanale était, aux yeux de Coomaraswamy, représentative d’un haut niveau de spiritualité : sévère, impersonnelle, caractérisée par une relation harmonieuse des parties et une unité formelle parfaite. Il y vit un des rares exemples modernes d’un style artistique traditionnel débarrassé de tout archaïsme, ne reproduisant pas les formes “extérieures” [GB 201], mais incarnant les mouvements intérieurs de l’âme.

L’ultime métamorphose

La maturité intellectuelle de Coomaraswamy correspondit à une période de nouveau troublée de sa vie privée : un troisième mariage, avec une femme très jeune — indéniable anticonformisme dans une Amérique puritaine —, sombra plus rapidement encore que les deux précédents. La sérénité ne vint en ce domaine qu’avec sa quatrième et dernière femme, Luisa Runstein, Argentine d’origine juive, qui devait mettre au monde son fils Rama.

Dans les années trente, au seuil de la vieillesse, Coomaraswamy connut la plus évidente métamorphose de son existence, accomplissant ce qu’il semblait tenir depuis longtemps en germe. Sa plume se fit moins imaginative et plus ascétique. S’il dédiait aux universitaires ses études spécialisées, l’érudit ne négligeait pas pour autant le grand public, auquel s’adressaient ses textes les plus fascinants, comme La Danse de Çiva (livre que l’on peut déjà qualifier de “sapientiel”, même si les influences vitalistes et irrationalistes n’y sont pas encore éteintes). Sa pensée devint alors d’une cohérence et d’une pureté peu communes, et Lipsey parle à juste titre d’ “une transition du premier état au second”, marquée par l’apparition de nouveaux centres d’intérêt et par un véritable “changement qualitatif de l’esprit” [8].

En 1932 était paru son premier essai s’inscrivant ouvertement dans la perspective traditionaliste (Maha-Pralaya et le jugement final). À partir de 1933, ses obligations vis-à-vis du musée de Boston se faisant moins pressantes, Coomaraswamy put se consacrer pleinement aux recherches métaphysiques. Son style devint encore plus impersonnel, et la documentation sur les textes sacrés toujours plus érudite. Les notes de ses essais s’allongèrent au point de devenir des chapitres à part entière. Coomaraswamy fournit, dans une lettre adressée à l’historien d’art allemand Herman Goetz, l’explication de cette ultime métamorphose : “Ce fut un changement naturel et nécessaire qui trouva son origine dans mon travail précédent, où prévalait l’intérêt iconographique. Je n’étais plus satisfait par la simple description et je devais être capable d’expliquer le pourquoi des formes. Pour cela, il me fut nécessaire de parcourir les Veda, et la métaphysique en général, d’où émergent les raisons séminales du développement symboliques. Naturellement, il m’était impossible de me satisfaire de simples explications sociologiques, puisque les formes des sociétés traditionnelles elles-mêmes ne peuvent être expliquées que d’un point de vue spirituel” [SL 27].

La pensée de René Guénon, auquel Coomaraswamy consacra un essai en 1935 [SO 78], joua à cette époque un rôle fondamental. La découverte des travaux du penseur français — grâce à Marco Pallis [9] et à RA Nicholson, traducteur de Rumi — agit comme une “mise en ordre” des réflexions auxquelles Coomaraswamy était parvenu par sa voie propre. Il trouva sa véritable fonction, qui se différenciait de celle de Guénon, cependant engagé comme lui dans une oeuvre de témoignage de la Tradition et de résistance au monde moderne. Ainsi écrit-il à Marco Pallis : “Ma fonction première n’est pas d’écrire des livres ou des articles abordables : ceci est justement le point qui différencie mon rôle de celui de Guénon. Toute ma volonté d’écrire est adressée aux doyens et aux spécialistes, à ceux qui, ces derniers temps, ont affaibli notre sens des valeurs et dont l’érudition tellement vantée se révèle en dernier ressort très superficielle. Je pense que la rectification doit survenir au niveau de ce qui est considéré comme étant le ‘sommet’ — et alors seulement cette rectification trouvera sa place dans les écoles, dans les livres et dans les encyclopédies” [10].

Entre 1935 et 1947, le penseur anglo-indien écrivit ses meilleurs textes (not. Hindouisme et bouddhisme, Le temps et l’éternité, Autorité spirituelle et pouvoir temporel dans la perspective indienne de gouvernement). Ses connaissances déjà prodigieuses s’enrichirent encore de contacts fructueux, personnels ou épistolaires : M. Pallis, cité précédemment, Mircea Eliade, JE Brown, Aldous Huxley, Gershom Scholem, Frithjof Schuon et bien d’autres. Même s’ils ne se rencontrèrent jamais, il eut avec Guénon une relation soutenue et féconde (en 1947, son fils Rama se rendit en Égypte pour rencontrer le penseur français) [11]. Le nom de Coomaraswamy commence également à cette époque à apparaître dans des publications traditionalistes (Études traditionnelles, Isis).

Dans les dernières années de son existence, le désir de réaliser intérieurement ses connaissances théoriques se fit toujours plus pressant. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le retour de Coomaraswamy en Inde — alors devenue indépendante : il se comportait ainsi comme un Hindou traditionnel qui, après avoir accompli ses devoirs dans le monde, se retire durant sa vieillesse. Dans le discours prononcé à l’occasion de la célébration de son soixante-dixième anniversaire, Coomaraswamy avait officiellement déclaré vouloir “rentrer à la maison” avec sa femme : “Nous avons l’intention de rester en Inde, à présent une nation libre, pour le restant de nos jours (…) Pour moi, le moment est venu de passer d’un mode de vie actif à un autre plus contemplatif, dans lequel j’aimerais expérimenter d’une façon plus immédiate, plus complète, une partie au moins de la Vérité dont ma compréhension, pour l’instant, n’a été que de l’ordre de la logique” [M 434-435]. Mais le destin en avait décidé autrement : un infarctus l’emporta dans la matinée du 7 septembre 1947. Après des oraisons funèbres gréco-orthodoxe et hindouiste, son corps fut incinéré et ses cendres furent pour une moitié “restituées” au Gange et pour l’autre confiées à sa famille ceylanaise.

Les contradictions des années de jeunesse

Pour analyser avec plus de précision la pensée “essentielle” de Coomaraswamy, celle des quinze dernières années de son existence, il faut revenir à sa production intellectuelle des décennies précédentes, afin de mettre en évidence les continuités et les ruptures. Comme nous l’avons signalé, Coomaraswamy fut longtemps influencé par la philosophie moderne “profane”, dans ses variantes humaniste, sentimentaliste ou historiciste. Dans de nombreux écrits des années dix et vingt de ce siècle, nous trouvons chez lui certains thèmes qui seront par la suite abandonnés ou “retournés”, l’auteur s’étant entre-temps placé à un niveau d’analyse qualitativement différent.

Un exemple de ce parcours intellectuel ascendant nous est fourni par son approche du rapport Asie-Occident, auquel est lié le concept de “sagesse orientale” (et plus particulièrement “indienne”), visant “le bien-être humain” [DS 1] — cette finalité ne devant évidemment pas être interprétée dans un sens hédoniste. “À l’avenir, écrit Coomaraswamy, la civilisation devra être humaine, et non plus locale ou nationale. (…) Le peuple élu de l’avenir ne saurait être une nation ou une race, mais une aristocratie de la Terre qui unisse la virilité de la jeunesse européenne à la sérénité de la vieillesse asiatique” [DS 112 et 135]. Ou bien encore : “En ce moment, tandis que le monde occidental réalise qu’il a échoué dans la tâche de recueillir les fruits de la vie au sein d’une société fondée sur la compétition et l’auto-affirmation, la découverte de la pensée asiatique offre un sens nouveau et profond à l’existence, mettant en avant les concepts d’ordre moral et de responsabilité mutuelle (…) L’hindouisme (…) se positionne contre le monde du laisser-faire, demandant à ses disciples d’abandonner tous leurs ressentiments et leurs convoitises (…) offrant en échange le bonheur et la paix, au-delà de notre seule appréhension rationnelle du monde” [12].

Le cadre de cette rencontre Orient-Occident était alors aussi nettement laïc que philosophique : “l’esprit” était entendu dans son acception moderne, sans épaisseur ni transcendance. La connaissance restait un fait humain — portée certes à un très haut niveau —, tandis que la morale devenait une valeur suprême (là encore, à un degré d’exigence fort éloigné du moralisme vulgaire). Durant cette période, Coomaraswamy, qui refusait déjà la dénaturation des identités collectives, combattait pour une philosophie syncrétique et élitiste à nuances cosmopolites, fondée sur la convergence des vérités orientales et des théories philosophiques occidentales, même modernes. Ainsi s’explique, par ex., l’équivalence alors posée entre l’Éveillé du bouddhisme et le Surhomme de Nietzsche [13]. L’individualisme idéaliste de Coomaraswamy — “religion de l’Europe moderne” — s’alimentait de telles analogies. Sa philosophie pouvait réunir un mystique comme William Blake, un transcendantaliste comme Walt Whitman et un vitaliste comme Friedrich Nietzsche sans y voir la moindre contradiction interne [DS 115 sq].

L’introduction de La Danse de Çiva, rédigée par Romain Rolland, est encore révélatrice de cette “œcuménisme profane” où Coomaraswamy se joignait volontiers aux critiques partielles de tel ou tel aspect de la civilisation occidentale. Un certain exotisme et d’ingénues visions idylliques — bien loin de la sévérité orientale —, caractérisent cette période. Pour autant, il ne faut pas négliger la qualité de ses livres : le physicien et philosophe Fritjof Capra [14], par ex., s’est dit fort influencé par La Danse de Çiva, où un rapprochement, audacieux pour l’époque, entre physique moderne et métaphysique hindoue était déjà énoncé. Et sous de nombreux aspects, les critiques actuelles de la modernité, relevant d’une gauche post-marxiste, ne sont pas sans évoquer l’anti-modernité “profane” du jeune Coomaraswamy. Outre ces hésitations philosophiques, les premiers livres révèlent enfin une maîtrise imparfaite du langage — conséquence d’une purification incomplète de sa pensée. Ainsi, le terme “esthétique”, dont il refusa par la suite le sens positif communément employé aujourd’hui, se retrouve souvent dans ses textes sur l’art [DS 30].

Ces réserves faites, il convient de souligner que les orientations du premier Coomaraswamy n’étaient pas sans analogies intuitives avec celles de la Tradition. En témoigne, par ex., ce qu’il écrivit à propos des sociétés archaïques, définies comme “unanimes” (c’est-à-dire cohérentes intérieurement), ou bien au sujet du féminisme et du nationalisme, considérés comme des phénomènes négatifs inscrits dans la logique du déracinement : “La soi-disant féministe est réduite en esclavage par les idéaux masculins, de la même manière que le soi-disant nationaliste vis-à-vis des idéaux européens” [DS 98-99]. Ses critiques de la mentalité “victorienne” de Gandhi vont dans le même sens [SL 352], à une époque où sa sympathie pour le mouvement de libération hindou ne l’empêchait nullement de porter un jugement positif sur le système des castes (qu’il idéalisa même quelque peu dans ses années de jeunesse, en le décrivant comme un auto-gouvernement participatif) [DS 125]. Ses observations sur l’importance de la “vocation” dans le rôle que chacun doit jouer au sein de l’ordre social [DS 125 et 138] et sa critique aristocratique du “principe de majorité”, assimilé à une “tyrannie” [DS 137], restent également éclairantes, comme l’est, sur un autre plan, sa défense d’institutions traditionnelles telles que le mariage hindou et le satî, tous deux menacées par les progressistes [DS 82 sq].

[Ci-contre : dessin de David Levine paru dans The New York Review of Books du 22 fév. 1979]

La pensée de Coomaraswamy, parvenue à maturité, se caractérise par la primauté de la métaphysique : c’est désormais à partir de principes spirituels qu’il continue d’écrire sur l’art, la politique ou l’histoire. Que désignait cette métaphysique, ou philosophia perennis, pour celui qui se définissait dès lors comme “penseur traditionaliste” [CI 151] ? C’est une doctrine d’ordre supérieur, identifiée à “la Réalité non mesurable” [M 164] d’origine transcendante. Elle introduit l’individu à la découverte du “Soi suprême”, c’est-à-dire du “vrai Principe” dont la quête est la finalité de chaque existence [M 372 sq]. À partir de ce renouvellement intérieur d’ordre ontologique, situé au-delà des valeurs, le “Connais-toi toi même” de l’oracle de Delphes prend sens et fait destin. Aux pragmatiques, qui aiment à envisager les possibilités concrètes ouvertes par telle ou telle doctrine, Coomaraswamy explique les conséquences “sociologiques” de ses présupposés métaphysiques : chaque homme doit s’élever, selon ses capacités, au-delà de lui-même, et non au-dessus des autres [CI 144]. La concurrence de tous contre tous, qui caractérise une ère moderne ayant sacrifié la verticalité du rapport à Dieu à l’horizontalité des seuls rapports sociaux, ne peut que s’opposer à l’épanouissement des êtres.

”La philosophie métaphysique, écrit Coomaraswamy, est jugée “pérenne” à cause de son éternité, de son universalité et de son immutabilité. (…) Ce qui a été révélé aux origines détient implicitement l’entière vérité. (…) La doctrine n’a pas d’histoire” [M 7]. C’est dans cette tradition primordiale indifférente aux lois de l’évolution que prennent racine le christianisme, l’islam, le védisme, le taoïsme et toutes les traditions particulières dont le caractère sacré est apparu aux hommes à différents moments de leur histoire [M 37]. Les analogies de ces grandes religions démontrent, selon Coomaraswamy, “la cohérence de la tradition métaphysique à travers l’espace et le temps” [TN 107]. C’est sans doute dans ce domaine de l’analyse comparée que réside l’une des principales contributions du penseur anglo-indien à la compréhension correcte de “l’unité transcendantale des religions” : par l’étendue de ses références, la finesse de ses observations et le soin apporté aux détails et aux sources — toujours traitées “scientifiquement” —, par l’interprétation originale de la polysémie des symboles, son œuvre dépasse peut-être en profondeur celles de Guénon ou de Schuon.

La conscience de l’Unité, dépassant les manifestations historiques particulières qui conjuguent l’Éternité avec le devenir, c’est-à-dire le contingent, suppose que l’observateur ne cherche pas à comprendre son “propre” Dieu (ni celui des autres), mais Dieu en soi [15]. “Nombreux sont les chemins qui mènent au faîte de la même et unique montagne ; les différences entre ces chemins sont d’autant plus visibles que l’on se trouve plus bas, mais elles disparaissent en atteignant le sommet” [SO 74]. Coomaraswamy affirmait également : “Pour moi, le héros solaire — le Soleil divin — est toujours la même Personne, qu’elle s’appelle Agni, Bouddha, Jésus, Jason, Sigurd, Hercules, Horus, etc.” [SL 81]. Mais il précisait : “Tandis qu’il ne peut y avoir qu’une seule métaphysique, il ne doit pas exister une seule religion, mais une hiérarchie de religions, dans lesquelles la vérité est plus ou moins convenablement exprimée” [M 38]. Parmi les formes les plus pures de l’expérience religieuse, il plaçait en premier lieu l’hindouisme, auquel il avait adhéré de façon rigoureuse, non seulement du fait de l’influence paternelle (son père, rappelons-le, était un hindou orthodoxe fort cultivé), mais aussi pour les qualités intrinsèques de cette Voie, jugée plus conforme à son approche du sacré entendu dans sa globalité, c’est-à-dire intégrant des aspects déconcertants, terrifiants et sombres souvent négligés (voire rejetés) par d’autres religions. L’hindouisme présente de fait l’alliance assez rare d’une doctrine métaphysique normative exigeante associée à une symbolique extraordinairement riche et diversifiée, qui intervient pour mettre en évidence la dimension “essentiale” (numen) du monde.

Pour éviter les malentendus, il convient de rappeler que Coomaraswamy, se référant à la pureté métaphysique de l’Inde (et de l’Orient en général), n’entendait pas proposer à l’Occident une quelconque “conversion” à des croyances “exotiques”. Sa conception universelle et unitaire du “centre” ou du “sommet” reconnaissait la nécessaire polymorphie de ses manifestations singulières. En examinant “l’unité de la Parole transcendante”, il voulait solliciter et éveiller des sensibilités spirituelles anesthésiées, le rappel des vérités éternelles ramenant chacune d’elles à ses propres racines, à sa source originelle. “Pour vous, la valeur de la tradition orientale ne se trouve pas dans les différences, mais dans ce qui peut vous rappeler ce que vous avez oublié”, écrivait-il au professeur FSC Northrop [SL 180]. Et il ne manquait jamais une occasion de souligner, dans ses remarquables études sur la genèse de la métaphysique occidentale [16], les étonnantes analogies entre le Védanta et le platonisme ou la philosophie chrétienne médiévale. L’attitude de Coomaraswamy exclut toute velléité de syncrétisme — il en fit au contraire le reproche à Aldous Huxley [SL 193] : l’unité ne se réalise pas de l’extérieur, en sélectionnant arbitrairement ce qui “plaît”, mais de l’intérieur, en partant du cœur de la Tradition, au travers d’une “intuition non spatiale et non temporelle” [17], ”l’intuition intellectuelle” guénonienne, qui permet la compréhension simultanée d’une multitude de phénomènes apparemment disjoints. “Pour n’importe quel traditionaliste, la Vérité suprême ne reste pas à découvrir, mais à comprendre” [M 22].

Cette démarche ne vise pas à déprécier le monde et son devenir en se réfugiant dans les abstractions théoriques, mais plutôt à l’enrichir en montrant la transparence de la réalité métaphysique dans ses aspects symboliques : la différence entre sacré et profane ne nous est pas donnée par les objets, mais par la façon dont ceux-ci sont “vus” et “vécus”, c’est-à-dire dans la luminosité ou l’opacité du rapport que nous entretenons avec eux. En effet, “le devenir n’est pas contradiction de l’Être, mais plutôt épiphanie de l’Être” [M 336], une “théophanie” [GB 166]. Devenir et Être “ne sont pas alternatifs, mais corrélatifs (…) L’unité du monde intelligible se montre compatible, sous tous ses aspects, avec la multiformité de ses manifestations” [18]. Par conséquent, ce qui survient possède toujours un “sens” que l’on ne saisit correctement qu’en dépassant la présomptueuse logique du “réalisme” — cette attention portée au superficiel, qui n’est qu’appauvrissement du monde. Rien n’est laissé au hasard, affirme Coomaraswamy en se référant aux textes traditionnels [M 345].

L’âge obscur dans lequel nous vivons, le Kali Yuga des Hindous, l’âge de fer de l’antiquité classique ou l’âge du “bison qui se tient sur une seule patte” des Indiens d’Amérique, se présente lui-même comme une nécessité. Il constitue “une phase nécessaire du cycle dans son ensemble” [SL 32], durant laquelle, malgré la décadence des civilisations et la crise collective des valeurs, les individus peuvent encore chercher la libération — comme ils peuvent rester prisonniers dans l’ignorance de l’existence “samsarique”. Si Coomaraswamy estimait que nous étions à la fin du cycle — “c’est la fin du Kali Yuga, et chaque mort doit être suivie par une résurrection” [SL 431] —, il n’en continuait pas moins de s’engager sur le plan sociopolitique, refusant d’accepter le statu quo du temps présent par désintéressement du monde profane. Ainsi, qualifiant sans ménagement les États-Unis de “barbarie organisée” [SL 32], il ne craignit point de s’attirer les foudres progressistes et égalitaristes en déclarant : “Je voudrais voir le système des castes s’intensifier, surtout en ce qui concerne les brahmanes, qui devraient être rétrogradés s’ils ne sont pas à la hauteur des tâches spirituelles ; ils devraient devenir vaishya s’ils pensent à s’enrichir et shudras lorsqu’ils deviennent des techniciens” [SL 32].

À mesure que progressait sa réflexion, Coomaraswamy fut amené à souligner les pièges (dans lesquels lui-même était tombé) d’une approche purement profane de la transcendance. Une telle démarche, accomplie sans préparation préalable, foncièrement individualiste, ne peut accoucher que d’une “religion naturelle” teintée d’exotisme, irriguée de “concepts essentiellement profanes” [19]. Cette voie ne fournit ni points d’attache ni valeurs opposables au “monde moderne”, qui se trouve “dans un état de chaos” caractérisé “par le désordre, l’incertitude, le sentimentalisme et le désespoir” [GB 267]. Pour ré-apprendre à connaître la vérité, il faut d’abord rétablir le juste véhicule : l’appréhension symbolique (”iconique”) du réel plutôt que le raisonnement logico-discursif et analytique.

Pensant résumer sur ce point la pensée de Coomaraswamy, Arturo Schwarz a conclu que “les enseignements ésotériques ont leur racine dans l’inconscient collectif de l’homme” [20]. Or, rien n’est plus erroné que ce propos imprudent, fruit d’une lecture approximative. Coomaraswamy, au contraire, avait expressément précisé que la “sur-conscience” à laquelle est liée la connaissance ésotérique “ne peut en aucune manière être assimilée au subconscient de la psychologie moderne” [IB 135], dont il postulait, comme Guénon, la nature “infernale”. Il critiqua ainsi le “réductionnisme psychologique” de Carl Gustav Jung. Oublier l’art de penser avec des images signifie perdre le langage même de la métaphysique et se rabaisser à la logique rationaliste de la philosophie profane. Cette incompréhension du symbolisme a touché également les milieux les plus intransigeants du christianisme, les groupes fondamentalistes et intégristes aveuglés par leur pauvre littéralité (travers typiquement “moderne”) : “La vérité est que le contenu d’une forme abstraite, ou plutôt essentielle, comme celle de la roue solaire néolithique (dans laquelle nous ne reconnaissons qu’une preuve de l’adoration des forces de la nature ou, au mieux, une personnification de ces forces) (…) est tellement riche que son exposition complète nécessiterait plusieurs volumes” [GB 246].

Selon Coomaraswamy, l’homme des temps archaïques vivait dans un monde pénétré de symboles. “L’un des traits les plus caractéristiques de la mentalité primitive est que les objets, les êtres, les phénomènes en général, peuvent être à la fois ce qu’ils sont et quelque chose d’autre qu’eux-mêmes” [GB 160]. Dans le monde traditionnel s’établissent pareillement des correspondances “horizontales” et “verticales” : “Ce qui se trouve en haut, se trouve ici-bas”, récite l’Aitareya Brahmana (VII, 2). Cette attitude révèle une perception holiste de la réalité, que Coomaraswamy décèle dans tous les “modes de pensée pratiques, politiques, moraux et religieux qui (contrairement aux nôtres) ne sont pas indépendants, mais s’incluent dans un Tout présent en chacune de ses parties” [GB 259]. Au vu de ces prémisses, on comprend mieux pourquoi Coomaraswamy considérait que le spécialiste du folklore devait être, non seulement un psychologue, mais aussi un théologien et un métaphysicien [SO 107 sq].

Cette attention à la pensée symbolique, dans laquelle Coomaraswamy voyait le cœur de la recherche métaphysique, l’éloigna des missionnaires chrétiens, responsables à ses yeux de véritables “génocides spirituels” accélérant “la sécularisation et la destruction des cultures existantes et le déracinement des individus” [SO 63] (plus en avant dans le texte, Coomaraswamy parle expressément de ”l’histoire sanglante du christianisme”, SO 68-69). Coomaraswamy respectait les éléments traditionnels du christianisme, mais il en critiquait fermement le prosélytisme, l’intolérance et la partialité, liés selon lui à l’hypertrophie des éléments “sentimentaux”. Sa visée universelle l’éloignait à ce point de tout particularisme qu’il affirmait plaisamment : “Je suis trop catholique pour être catholique” [SL XXV].

Plus intéressante encore est son étude des relations entre Hindouisme et bouddhisme [IB] (ouvrage que certains spécialistes considèrent comme son “testament spirituel”), où il est démontré que le bouddhisme n’est pas l’hérésie “moderne” que beaucoup dénonçaient alors (y compris Guénon, jusqu’aux années trente). La différence qui sépare brahmanisme et bouddhisme se place essentiellement sur le plan “technique” : le premier définit ce que nous sommes, le second ce que nous ne sommes pas [IB 139]. Si les approches divergent, la finalité reste la même : la libération de l’ignorance et des illusions provoquées par une identification absolue de l’homme au devenir, qui le rend esclave et non maître de lui-même. Voilà pourquoi le monde des phénomènes se révèle, “selon notre degré de maturité” [IB 14], source d’éveil ou d’erreur : “L’illusion n’émane pas de l’objet, mais naît chez celui qui le perçoit” [21].

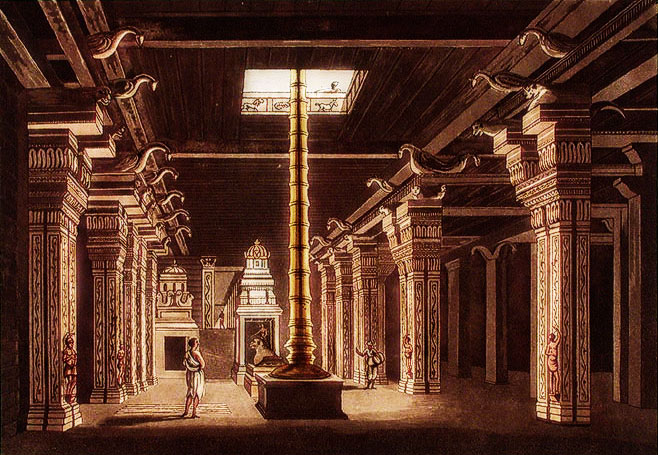

Quelles furent les conceptions artistiques du chercheur anglo-indien, si importantes dans la genèse de sa pensée ? Selon l’excellente définition de Grazia Marchianò, Coomaraswamy “a indiqué (…) une manière religieuse de pénétrer le mystère de la Forme, un yoga de la connaissance dans lequel le connaissant et le connu s’unissent dans une interrogation créatrice unique du mystère de l’Être” [22]. Selon Coomaraswamy, le domaine artistique est aujourd’hui grevé d’un exhibitionnisme narcissique et d’un esthétisme frénétique qui ne sont pas sans évoquer le comportement de la pie voleuse, soucieuse de collectionner indistinctement tous les objets qui brillent. “Tandis que presque tous les autres peuples ont appelé rhétorique leur théorie sur l’art ou sur l’expression, et ont considéré l’art comme une forme de connaissance, nous avons inventé une “esthétique” (…) Le mot grec d’où dérive ce terme signifie “perception à travers les sens”, en particulier à travers les sensations tactiles. L’expérience esthétique est donc une faculté que nous avons en commun avec les animaux et les végétaux, sans aucune référence aux dimensions contemplative et active de l’Être” |GB 13]. Une telle déviation rend l’art moderne littéralement insignifiant aux yeux de Coomaraswamy (à de rares exceptions près, comme la production des Shakers ou celle de William Morris, par ex.). Réduit à l’expression paroxystique du moi de l’artiste dans sa dimension purement profane (quand elle n’est pas résolument… commerciale !), l’art n’exprime plus la présence de cette réalité supérieure, non humaine, qui jaillissait autrefois dans l’œuvre.

Si Coomaraswamy oppose l’esthétique à la rhétorique, cette dernière doit être entendue dans un sens très particulier. Elle désigne ici une théorie de l’art “en tant qu’expression efficace de thèses”. Depuis Platon et Aristote, la rhétorique se veut un moyen de rendre la vérité “efficace”. Par la connaissance de cette vérité, le Soi spirituel se met en harmonie avec le monde : il se nourrit de l’ordre des choses et non de leur “affabilité”, auquel est sensible, au contraire, le Soi sentimental de l’âme végétative. Aujourd’hui, l’art occidental ne s’adresse qu’à cette sphère sensible de l’homme et demeure muet au regard de l’Être. L’éphémère et le profane du sensualisme ont pris le pas sur la “forme intelligible”, qui constitue l’essence de toute réalité éternelle. L’émotion incontrôlée, si caractéristique de l’homme dénué de centre, se libère sans retenue, jetant le masque de la cérébralité. Sur de nombreux points, de profondes analogies peuvent être relevées entre ce discours et celui d’un autre grand historien de l’art, Hans Sedlmayr [23] — même si l’on ne relève aucune influence réciproque entre les deux hommes.

L’art traditionnel est cathartique, “anagogique” (Dante), répète souvent Coomaraswamy. “Le lecteur ou le spectateur de l’imitation d’un mythe doit être enlevé, arraché à sa personnalité habituelle, et doit, comme pour chaque rite sacrificiel, devenir un dieu le temps du rite, et revenir à soi seulement lorsque le rite est achevé, lorsque l’épiphanie tend à sa fin et que le rideau se baisse. Nous devons rappeler qu’à l’origine de toutes les manifestations artistiques étaient des rites, et que le but du rite (…) est de sacrifier l’homme déclinant pour en faire renaître un autre, plus parfait” [GB 20-21]. Saint Thomas considérait que “l’art est l’imitation de la nature dans sa façon d’opérer”. Mais pour trouver la nature, “il faut briser toutes les formes de celle-ci”, comme l’énonçait Maître Eckhart. L’œuvre d’art peut alors se définir comme “l’équilibre polaire entre le physique et le métaphysique” (W. Andrae) [GB 194]. Selon Coomaraswamy, “un art naturaliste purement visuel (c’est-à-dire provoquant des sensations identiques à celles produites par son modèle visible), uniquement destiné à l’expérience des sens, est non seulement irréligieux et idolâtre (l’idolâtrie désignant l’amour des créatures en elles-mêmes), mais aussi irrationnel et vague” [TN 95]. L’art, toujours impersonnel, doit représenter des archétypes. La copie d’un objet est copie d’une copie, c’est-à-dire l’opposé de la création artistique véritable, qui est expression d’une Idée (au sens platonicien du terme) et non idéalisation d’un fait. La beauté entendue comme essentialité, harmonie, équilibre, unité formelle, a déserté notre univers de décorations “autothétiques”, replié sur lui-même. Cet art subjectif est le miroir où se reflète une conception individualiste et mécaniciste du monde. La valeur de l’art véritable réside dans le symbole, et sa force dans l’union intime de la signification et de l’utilité. “Les œuvres d’art sont des moyens créés par l’artiste pour répondre aux besoins du commun, consommateur ou spectateur. La production des œuvres d’art n’est jamais une fin en soi” [GB 75]. Ce but transcende la simple expressivité. L’originalité et la créativité ne se justifient pas sur un plan purement esthétique (”l’art pour l’art”), mais se jugent par l’utilisation qui en est faite, c’est-à-dire qu’elles deviennent légitimes lorsque des exigences nouvelles surgissent de leur contemplation.

Dans les civilisations traditionnelles — hindoue, chinoise, paléo-grecque, chrétienne médiévale, égyptienne, maori, amérindienne, pour reprendre les exemples étudiés par Coomaraswamy —, il existait une “maîtrise” de soi-même qui n’était pas une censure intériorisée, mais dérivait de l’intime adhésion de l’artiste à une conception sacrée du monde, pour laquelle la fidélité à certains canons était “normale”, spontanée [CI 93]. La scission entre “signification” et “utilité” a accouché de l’art moderne “excentrique”, réduit à une signification autoréférentielle devenue indicible aux hommes alors que l’utilité est désormais confiée à la brutale fonctionnalité de la technique. “Notre civilisation contemporaine peut légitimement être qualifiée d’inhumaine et ne peut qu’être dépréciée si on la compare aux cultures primitives dans lesquelles, comme les anthropologues nous l’assurent, les exigences du corps et de l’âme sont satisfaites en même temps. La production vouée à la seule satisfaction des besoins corporels est la malédiction de la civilisation moderne” [GB 29]. Spiritualité et matérialité ne doivent pas être scindés, et Coomaraswamy condamne sans appel les enseignements prodigués “dans les sections des beaux-arts de nos universités” — qu’il qualifie de “palabres” [GB 43]. Un jugement tranché qui l’isola de nombreux milieux académiques. Mais pouvait-il en être autrement pour cet admirateur de l’art paléolithique et “des dessins exécutés avec du sable par les Indiens d’Amérique, qui sont, du point de vue intellectuel, de qualité supérieure à n’importe quelle peinture produite en Occident durant les deux derniers siècles” [24] ?

Le sacrement de l’autorité

Il est enfin une facette moins connue de la personnalité de Coomaraswamy : sa réflexion “politique”, principalement exposée dans un ouvrage au titre guénonien, Autorité spirituelle et pouvoir temporel dans la perspective indienne de gouvernement [AS]. Cet essai propose une exégèse attentive de l’approche hindoue de “l’autorité légitime”. Dans Hindouisme et bouddhisme, Coomaraswamy soulignait déjà : “La politique des communautés céleste, sociale et individuelle, est gouvernée par la même et unique loi” [IB 78]. En effet, selon la conception traditionnelle de l’ordre, il n’existe pas de scission ni d’opposition entre ce qui est intérieur (l’ordre spirituel présent en chaque homme) et ce qui est extérieur (la sphère politique), ces deux domaines s’influençant réciproquement au sein d’une même “loi sapientielle”. Coomaraswamy souligne en contrepoint la congruence de l’individualisme (”négation de tous principes supérieurs à l’individualité”) et de l’anthropocentrisme (”réduction de la civilisation, dans tous les domaines, aux seuls éléments purement humains”, selon la définition de Guénon). Ce double mouvement a entraîné la désacralisation de la société et du politique. “Le mirage de la liberté individuelle est l’antithèse parfaite du summum bonum, ce bien souverain qui représente la véritable liberté, une libération de soi et non une liberté pour soi” [AS 115]. Selon la perspective cyclique, cette décadence se rattache au développement d’une conception “prométhéenne” de la liberté. Cette dernière se confond avec l’affirmation hypertrophiée du moi, indifférente à toute valeur supérieure. Aucune politique ne peut sérieusement prétendre contrecarrer ce mouvement si elle n’impose l’ordre extérieur de sa propre réalité intérieure : prédominance de “l’intuition intellectuelle” (supra-individuelle) sur la sphère psycho-émotionnelle, et de cette dernière sur la dimension organique et physique. Telle est la base de l’autorité légitime. Selon Coomaraswamy (et Guénon, les deux penseurs s’opposant sur ce point à Julius Evola), la caste sacerdotale doit se situer au sommet de la pyramide sociale. Son rôle “pontifical” suppose une connaissance effective de type sapientiel, ésotérique — aux antipodes, évidemment, de la caricature de sacerdoce qu’incarne un clergé catholique rabaissé au rang d’administrateur d’un moralisme paroissial.

Coomaraswamy, se fondant sur la lecture des textes hindous (notamment les Upanishads) mais également bouddhistes (l’Anguttara Nikaya), renverse par ailleurs l’idée préconçue selon laquelle le guerrier incarne, dans les sociétés traditionnelles, le principe de virilité. Il soutient au contraire que la fonction sacerdotale, contemplative, autocentrée, appartient au type masculin, tandis que l’ordre militaire, actif, hétérocentré (car soumis au sacerdoce), est de type féminin. Le schéma triparti, mis en lumière depuis par les études de Georges Dumézil ou de Jean Haudry, renfermait probablement une signification androgynique : son caractère totalisant réunissait dans un même corps les principes masculin (première fonction) et féminin (deuxième et troisième fonctions).

L’ordre traditionnel est évidemment fort éloigné des monarchies constitutionnelles de notre temps. Selon Coomaraswamy, “le discrédit dont souffre la monarchie, mais aussi le pouvoir spirituel, est la conséquence d’une évolution moderne, essentiellement prolétarienne et matérialiste” [AS 89]. Il refusait ainsi l’assimilation si fréquente de la royauté de droit divin et de la tyrannie : “Si le monarque oriental et traditionnel n’est pas un roi constitutionnel (…) ni un roi qui tient son pouvoir d’un quelconque contrat social, mais un souverain de droit divin, cela n’implique nullement qu’il ait un pouvoir absolu ; au contraire, il est sujet d’un autre roi (…) la Loi (…) principe même de la royauté” [AS 31]. Cette Loi, ce sont les normes qui président à l’exercice de tout pouvoir temporel et qui sont dictées par la caste sacerdotale.

La qualité exceptionnelle des travaux de Coomaraswamy faisait dire à Seyyed Hossein Nasr qu’”il exerça une influence considérable sur un grand nombre de chercheurs et de penseurs — qu’ils soient historiens d’art ou scientifiques —, influence qui perdure aujourd’hui” [25]. Une pensée aussi complexe mériterait bien sûr un commentaire plus précis que cette brève présentation. Nous la conclurons en rendant un ultime hommage à la logique transparente et à la cohérence rigoureuse des travaux de Coomaraswamy, chez qui le refus des compromis ne se traduisait pas par l’intolérance et le sectarisme, mais par une exigence supérieure de l’esprit. Une bouffée d’air pur, en notre époque trouble de totalitarisme “doux”.

► Giovanni Monastra, Nouvelle École n°47, 1995. [version PDF]

[traduit de l’italien par Stefano Castelli, texte tiré de Futuro Presente n°3, 1993]

• Abréviations :

AS : Autorité spirituelle et pouvoir temporel dans la perspective indienne de gouvernement, Arché, 1985. [Au sujet de ce texte, nous signalons une excellente étude de Philippe Baillet, I fondamenti della politica tradizionale, éd. di Ar, 1987]

CI : Come interpretare un’opera d’arte, Rusconi, 1977.

DS : The Dance of Siva, Dover Publications, New York 1985.

GB : Il Grande Brivido : Saggi di simbolica e arte, AKC, Adelphi, 1987. [édition italienne du recueil Selected Papers I : Traditional Art and Symbolism, 1978. En 2017 est paru le second volume : La tenebra divina : Saggi di metafisica]

IB : Induismo e Buddismo, AKC, Rusconi, 1973. [Hinduism and Buddhism]

M : Selected Papers II : Metaphysics, Princeton Univ. Press, 1978.

SL : Selected Letters of AK Coomaraswamy, A. Moore (ed.), Oxford Univ. Press, 1988.

SO : Sapienza orientale e cultura occidentale, AKC, Rusconi, 1975. [édition italienne de Suis-je le gardien de mon frère]

TN : La trasfigurazione della natura nell’arte, Rusconi, 1976. [The Transformation of Nature in Art, 1934]

⬨ Giovanni Monastra est né en 1952. Docteur en biologie, il a soutenu une thèse d’Anthropologie physique à l’université de Padoue en 1981. Depuis 1983, il travaille pour une firme pharmaceutique de la Vénétie. Il a effectué plusieurs recherches sur la biochimie des neurotransmetteurs, avant de passer une année (1990) à la Yeshiva University (New York) en qualité de Visiting Assistant Professor. Il a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues italiennes et étrangères. Auteur d’une longue préface au livre du paléontologue Roberto Fondi, La Révolution organiciste : Entretien sur les nouveaux courants scientifiques (Labyrinthe, 1986), il collabore à plusieurs revues culturelles italiennes, dont notamment Diorama letterario, Trasgressioni et Futuro Presente, ainsi qu’à la revue américaine Sophia : A Journal of Traditional Studies, dirigée par le professeur Seyyed Hossein Nasr. Giovanni Monastra poursuit actuellement des recherches en immuno-pharmacologie et prépare un livre sur la vie et l’œuvre du penseur traditionaliste anglo-indien Ananda Kentish Coomaraswamy. Des articles de lui, traduits en français, ont paru dans les revues Politica Hermetica, Krisis et Nouvelle École. Il a aussi collaboré au récent “Dossier H” consacré à Julius Evola (L’Âge d’Homme, 1997).

• Notes

01. Roger Lipsey, Coomaraswamy : his Life and Work, Bollingen Series LXXXIX, Princeton Univ. Press, 1977, pp. 11-13. Pour les informations biographiques, cf. également l’excellent ouvrage du Dr Rama Coomaraswamy, Ananda K. Coomaraswamy, Bibliography/Index, Prologos Books, 1988.

02. AK Coomaraswamy, Borrowed Plumes, publié en cent exemplaires par l’Industrial School de Kandy (Ceylan), 1905, pp. 6-7 (copie gracieusement mise à notre disposition par le Dr Rama Coomaraswamy). [À titre anecdotique, cette scène servit d’ouverture à un court brûlot : Do Clothes Make the Person ? (2004), tiré du chapitre 7 de The Way and the Mountain (M. Pallis, 1960) et repris dans les recueils pérennialistes Every branch in me (2002) et The Underlying Religion, 2007. L’auteur y décrit le rôle important de l’habillement traditionnel, qui implique une “participation symbolique” à une tradition religieuse. Il illustre les effets psychologiques négatifs qui ont été utilisés historiquement et politiquement par le biais de manœuvres politiques stratégiques (par ex. en Russie et en Chine) et la manière dont la modernité “progressiste” a catalysé une division symbolique de l’Absolu. De nos jours, nous pouvons réfléchir à l’impact du passage de l’habillement traditionnel à l’habillement occidental moderne, par ex. dans les habitudes des nonnes et des moines contemporains dans leur participation au monde séculier]

02. AK Coomaraswamy, Borrowed Plumes, publié en cent exemplaires par l’Industrial School de Kandy (Ceylan), 1905, pp. 6-7 (copie gracieusement mise à notre disposition par le Dr Rama Coomaraswamy). [À titre anecdotique, cette scène servit d’ouverture à un court brûlot : Do Clothes Make the Person ? (2004), tiré du chapitre 7 de The Way and the Mountain (M. Pallis, 1960) et repris dans les recueils pérennialistes Every branch in me (2002) et The Underlying Religion, 2007. L’auteur y décrit le rôle important de l’habillement traditionnel, qui implique une “participation symbolique” à une tradition religieuse. Il illustre les effets psychologiques négatifs qui ont été utilisés historiquement et politiquement par le biais de manœuvres politiques stratégiques (par ex. en Russie et en Chine) et la manière dont la modernité “progressiste” a catalysé une division symbolique de l’Absolu. De nos jours, nous pouvons réfléchir à l’impact du passage de l’habillement traditionnel à l’habillement occidental moderne, par ex. dans les habitudes des nonnes et des moines contemporains dans leur participation au monde séculier] 03. “La religion en Orient — écrit-il en 1908 dans The Ceylon National Review — n’est pas, comme en Occident, une formule ou une doctrine, mais une manière de regarder le monde et celle-ci inclut toute la vie, de sorte qu’il n’y a pas de division entre le sacré et le profane”.

04. Rappelons que Coomaraswamy introduisit les idées d’Evola dans le monde anglo-saxon. Récemment le Dr Rama Coomaraswamy nous a informé qu’il existait une correspondance entre son père et Evola, à l’époque où ce dernier lui fit parvenir Révolte contre le monde moderne, mais également La tradition hermétique et Le mystère du Graal.

05. Myths of the Hindus and Buddhists. L’œuvre, commencée par Sœur Nivédita disciple de Svami Vivekananda [1863-1902, réformateur de l’hindouisme dans la modernité indienne], morte prématurément en 1911, fut achevée par Coomaraswamy.

05. Myths of the Hindus and Buddhists. L’œuvre, commencée par Sœur Nivédita disciple de Svami Vivekananda [1863-1902, réformateur de l’hindouisme dans la modernité indienne], morte prématurément en 1911, fut achevée par Coomaraswamy. [Elizabeth Noble (1867-1911) : Née dans une famille irlandaise, elle adopte la vocation d’enseignante, adhérant aux idées du New Education Movement qui balaie alors l’Europe. La rencontre de Vivekananda à Londres en 1895 bouleverse sa vie. Trois ans plus tard, elle part s’installer définitivement en Inde. Swami Vivekananda lui donne le nom de Nivedita (qui signifie "Dédiée à Dieu") lorsqu'il l'initia au vœu de Brahmacharya le 25 Mars 1898. Elle s’y occupe de l’éducation des filles et des femmes, ouvrant pour elles une petite école à Calcutta, et participe aux secours humanitaires pendant les épidémies et les famines. Elle se joint aussi au mouvement nationaliste indien en s’opposant à la partition du Bengale (1905) et en soutenant, par ses écrits et conférences, le mouvement Swadeshi qui appelle au boycott des produits britanniques importés au profit de produits artisanaux fabriqués dans le pays. Nivedita publie nombre d’ouvrages sur l’histoire indienne, la condition des femmes, l’éducation, l’art et la mythologie et aussi des articles dans les presses indienne et britannique.

On lira avec profit « Indian art » (in : Œuvres Complètes, vol. 3). Elle rencontra en 1902 Aurobindo, considéré par elle comme le “Mazzini du Bengale” (cf. Sister Nivedita & Sri Aurobindo, P. Nandakumar, 2017). Il reviendra ultérieurement sur sa démarche compréhensive de la dimension civilisationnelle : « Une culture ou une civilisation étrangères peuvent être considérées de diverses manières : nous pouvons jeter sur elles un regard intuitif et plein de sympathie, et, étroitement identifiés à elles, apprécier leurs qualités ; c’est l’approche qu’a choisie Sister Nivédita dans son Web of Indian Life [1904, présentation], ou M. Fielding dans son ouvrage sur la Birmanie, ou encore sir John Woodroffe dans ses études sur le Tantra. Essayant d’écarter tous les voiles afin que l’âme d’un peuple se révèle à nos yeux, ces observateurs ne nous communiquent peut-être pas tous les faits extérieurs et tangibles ; par contre, ils nous enseignent quelque chose de plus profond, de plus réel ; non point la chose en elle-même, saisie dans l’imperfection de la vie, mais sa signification idéale. L’âme, l’esprit essentiel est une chose, les formes qu’il assume dans l’âpre réalité humaine en sont une autre, souvent imparfaite et pervertie » (Les Fondements de la culture indienne, 1923).

Pour approfondir : « L’école du Bengale : échanges idéologiques et artistiques dans le Bengale du début du XXe s. », Marie Planchot, 2021 (version html). On notera aussi, dans ce contexte, l'influence d’Okakura Kakuzō (à l'initiative du mouvement nihonga). Comme le note Inaga Shigemi : « le premier livre d’Okakura publié en anglais, The Ideals of the East (1905) fut préfacé par “Sœur Nivédita de la Mission Ramakrishna”. La vision d’Okakura devait servir à Nivedita d’assise idéologique et de force motrice dans la construction d’une identité nationale en Inde moderne. C’est dans le concept d’unité organique (one-ness) que Nivedita trouva ce qu'elle appela une “force syncrétique toute-puissante” (all-pervasive syncretic force) permettant de réaliser la “synthèse indienne” sous l’égide de l’hindouisme modernisé. La déclaration célèbre d’Okakura à l’ouverture de cet ouvrage : “L’Asie est une” (Asia is one), a servi de slogan politique qu’il s’agissait de réaliser dans une Inde divisée par le règne colonial de l’Empire britannique » (in : Approches critiques de la pensée japonaise du XX e siècle, 2018 ; cf. aussi « Sister Nivedita and Art Criticism », Japan Review n°16, 2004 et « “That Great Ocean of Idealism” : Calcutta, the Tagore Circle, and the Idea of Asia, 1900–1920 », Mark Ravinder Frost, in : Indian Ocean Studies, Routledge, 2010]

06. Art and Swadeshi, Madras 1911, pp. 3-4, cité in : Coomaraswamy : his Life and his Work, op. cit., p. 89.

07. Pour mieux connaître le mouvement transcendantaliste américain, on consultera Ralph W. Emerson, Il trascendentalista, Mondadori, 1989 ; Henry D. Thoreau, La désobéissance civile, Climats, 1992 ; Marcher, Terradou, 1991 ; Walden ou la vie dans les bois, L’Âge d’Homme, 1990 ; Walt Whitman, Feuilles d’arbre, 2 vol., Grasset, 1994 ; Comme des baies de genévrier : feuilles de carnet, Mercure de France, 1993. Pour un aperçu critique : Stanley Carrell, Statuts d’Emerson : Constitution, philosophie, politique, Éclat, 1992.

08. Coomaraswamy : his Life and his Work, op. cit., p. 161.

09. Marco Pallis (1895-1989) est un représentant important du courant de pensée “traditionnel” : musicien et compositeur, alpiniste, traducteur, métaphysicien, il adhéra au bouddhisme, dont il connut personnellement de nombreux représentants vivants dans les pays himalayens. Il a laissé des textes comme Il loto e la croce, Borla, Torino, 1969 ; The Way and the Mountain, 1960 [trad. fr. : La Voie et la Montagne : Quête spirituelle et bouddhisme tibétain, Harmattan, 2010] ; Peaks and Lamas, 1939. Ce dernier essai fut très apprécié par Coomaraswamy et Guénon. Signalons également un article fort instructif, “A fateful meeting of minds : AK Coomaraswamy and R. Guénon”, in : Studies in Comparative Religion, I, 1978, pp. 176-188, consacré à l’étude des convergences et des divergences entre les deux spécialistes de la Tradition.