-

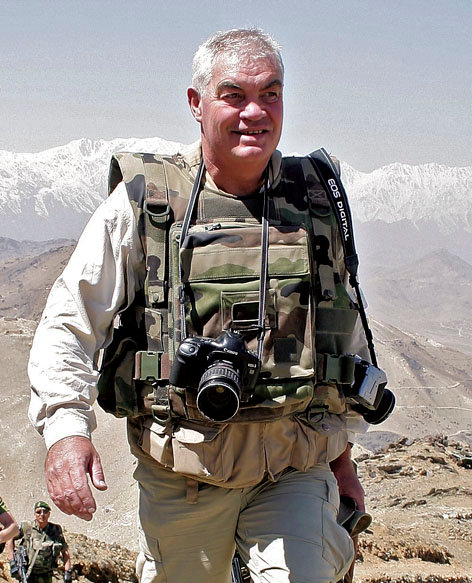

Debay

Adieu à Yves Debay, camarade d’école

Adieu à Yves Debay, camarade d’école

Nous venons d’apprendre la mort d’Yves Debay, fondateur et ancien directeur de la revue militaire Raids et créateur et directeur en exercice de la revue L’Assaut, grand reporter de guerre, brillant photographe des choses militaires. Il a été frappé par une balle en pleine tête à Alep en Syrie, où, apparemment, il couvrait un combat entre miliciens djihadistes et soldats kurdes de l’armée régulière syrienne. Yves Debay est le quatrième camarade d’école dont j’ai à déplorer la disparition, après Éric Volant, tué en franchissant un gué pyrénéen par des irréguliers de la Guardia Civil espagnole parce qu’il avait choisi de soutenir l’ETA, suite à son engagement communiste, dû à une très grande déception, celle de ne pas avoir été autorisé à étudier l’histoire ; après Jean-Paul Leyssens, devenu gynécologue, tué par une avalanche dans la région de Grenoble et après Georges Ramos, suicidé, c’est maintenant au tour de ce sacré lansquenet d’Yves Debay de quitter notre monde vétuste et sans foi, le rendant encore plus fade.J’ai connu Yves Debay sur le chemin de l’école. Ucclois du quartier “Churchill” comme Leyssens, Yves Debay résidait dans un bel appartement de l’Avenue Messidor, face à la propriété Brugmann, qui n’avait pas encore été bâtie : c’était un endroit magique; de ce domaine de type aristocratique, aménagé par l’un de ces nombreux Allemands recrutés par Léopold II pour construire la Belgique moderne, il ne restait que les caves d’un ancien château en ruine, où, quand nous étions louveteaux, notre Akéla, un fils de la famille Biswall des chocolats Côte d’Or, organisait des jeux captivants où il s’agissait de s’emparer d’un spoutnik tombé par hasard dans les environs du château et qu’il ne fallait pas laisser aux mains de l’ennemi… Il s’ensuivait des bagarres homériques pendant tout l’après-midi.

À l’époque des dernières années de nos secondaires à l’Institut Saint Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Gilles, c’était les maquettes Tamiya qui nous intéressaient et Debay était un virtuose en ce domaine et un réalisateur de dioramas des plus réalistes : cette passion était la prémisse patente et essentielle de l’avenir original et hors du commun qu’il allait se forger en toute liberté. Nous étions dans les années 72 à 74. C’est Debay qui m’a présenté Frédéric Beerens, le théoricien du groupe, le lecteur infatigable auquel rien n’échappait ni en sciences ni en philosophie ni en politologie. C’est lui qui vient, en même temps que Bernard Leveaux, Président des Amis de Jean Mabire, de m’annoncer la nouvelle de la mort tragique de notre ami de jeunesse. Nous nous sentons tous deux très meurtris : c’est tout un pan de nos jeunes années qui vient de s’évanouir dans le néant de la mort et que nous ne pourrons jamais plus évoquer avec l’homme le plus haut en couleurs de notre petite bande.

Les extraits de presse que j’ai déjà pu lire sur la grande toile nous campent tous un Debay jovial, amateur de dives bouteilles, provocateur, débiteur de blagues bien corsées qui doivent à coup sûr donner de l’urticaire aux thuriféraires dévots de la “political correctness”. C’est exact. Yves Debay n’aurait donc pas changé. Heureux homme : il a toujours échappé à ces étouffantes conventions sociales et langagières qui rendent notre civilisation si monotone, si désagréable à vivre. Mieux : il a réussi à faire accepter ses frasques, par se les faire pardonner ! Beau tour de force !

Yves Debay, dès son adolescence, était un collectionneur d’armes : je me souviens, toujours avec un réel plaisir, d’un beau jour ensolleillé de printemps, où il descendait du tram 18, à “Ma Campagne”, flanqué d’un autre Ucclois de Saint-Job, un certain Van H., garçon très poli, très bien élevé, toujours engoncé dans son loden “sapin vert”. Debay était hilare. Van H. “sapin vert” était attéré. Debay n’avait rien étudié pour son interrogation de mathématiques mais ne voulait pas d’échec : sur la plateforme du 18, il avait brandi un bel exemplaire de “Smith & Wesson” de l’armée britannique, menaçant de trucider le prof, un certain Gl, binoclard pète-sec, affublé d’un éternel cache-poussière blanc de pharmacien, si d’aventure il échouait à cette épreuve de math. C’était évidemment de la provocation. Il disait ça pour rire. Le but réel était de nous inviter dans la cave de Beerens pour s’exercer au tir avec l’arme favorite des anciens officiers de sa Gracieuse Majesté : grâce aux instructions bienveillantes de Debay, j’ai mis la balle dans le mille !

Un autre jour, Debay descendait de son tram, une Winchester emballée dans une toile de camouflage, qu’il est allé ensuite exhiber à ses condisciples et ses professeurs, tous ravis. Autres temps, autres moeurs. Aujourd’hui, on appelerait les démineurs… Les tenants de la “Mietjesmaatschappij” en auraient fait cinq colonnes à la une dans la presse débile. On imagine les manchettes : “Des armes dans un institut catholique ! Trafic de fusils à répétition ! Incitation à la violence !”, etc. Son arme favorite toutefois était la M1 de sa mère, qu’elle avait maniée au Katanga pour échapper aux troupes régulières congolaises et aux soldats de l’ONU, poursuivant Belges et gendarmes katangais, partisans de la sécession de cette province riche en minerais (de cuivre notamment). Debay affirmait que c’était grâce à cette arme que sa mère avait sauvé la vie de l’enfant de six ans qu’il était à l’époque.

Souvent le lundi, Debay narrait les bagarres dans lesquelles il avait été impliqué le samedi soir dans l’une ou l’autre boîte de Bruxelles. Un jour, il exhibait son épaule, côté face, tenaillée par un tesson de bouteille et raccommodée de plusieurs points de suture… En dernière année d’humanités, j’ai personnellement eu une bagarre brève avec un hurluberlu qui nous agaçait copieusement, Leyssens et moi-même, en nous reprochant de ne pas avoir des idées conformistes en matières politiques. Les Congolais de la classe, dont une armoire à glace, qui, paraît-il, est aujourd’hui un ponte de la Lyonnaise des Eaux à Kinshasa, ne marchaient pas dans la combine de l’hurluberlu qui essayait de les exciter contre nous. En fait, ce gringalet, ce « freluquet tout de guimauve » (dixit Beerens), voulait que ce monsieur africain bien bâti, très fier de son appartenante à la race bantoue et futur cadre de la Lyonnaise des Eaux, me casse la gueule à sa place, par procuration en quelque sorte. Muni d’un fil de fer enroulé autour du poing, je n’ai frappé l’hurluberlu qu’une seule fois à la tête, fondant sur lui comme l’éclair : il n’a pas été assommé mais, pire pour son matricule, a éclaté en sanglots, sous les rires de commisération des 3 Africains de la classe. Dans la bagarre brève, un banc de la classe s’est renversé sur un complice de l’hurluberlu : le professeur de latin a fait mander le préfet, surnommé “Mickey Mouse” parce que ses chaussures, comme celles de la célèbre souris de Disney, cuinaient très souvent et son nez, presqu’aussi long que celui d’un nasique, et ses incisives jaunâtres, souvent visibles, faisaient immanquablement penser au museau d’un souriceau. “Mickey” est arrivé riant de bon cœur, en voyant la déconfiture sanglotante de mon piètre adversaire, et en agitant ses clefs, car il ponctuait toujours sa présence de cet habituel cliquetis. Je n’ai pas été sanctionné. Mais l’hurluberlu a battu le rappel de ses coreligionnaires. À quatre heures, ils sont 25 devant la porte, prêts à nous faire notre fête. Nous sommes quatre : Debay, Leyssens (capable de frapper comme un dingue quand il le fallait), Isb. (un camarade arménien) et votre serviteur. Debay distribue des fiches électriques mâles à coincer entre les phalanges de nos doigts, pour le cas où il y aurait “friction”, et donne les ordres, bien dans son style : avancez lentement, en ricanant, sans reculer ! Nous avons avancé, lentement, dans la rue d’Espagne, interrompus seulement par un “kamikaze” ennemi, le fameux “Rb” qui a tenté de briser notre ligne en fonçant droit sur nous avec sa pétrolette. Une bourrade sur l’épaule, quand nous avons desserré nos rangs pour le laisser passer l’a fait choir de sa selle et il est parti penaud. Constatant la perte et l’inefficacité de son unique élément motorisé, la double douzaine de matamores s’est disloquée sous les appels au calme d’un certain Bohyn, bonhomme débonnaire qui nous aimait bien. Le choc de cette guerre des boutons n’a donc pas eu lieu.

Je pourrais encore rappeler bien des anecdotes de cette sorte : celui de la M1 et des pigeons de la propriété Brugmann, le toit de tuiles face à l’appart de Debay dans la rue Américaine, l’obus offert en cadeau à ce grand amateur de motos et d’armes qu’était un autre condisciple, Gr., les conséquences de ce cadeau, le voyage en Grèce avec les 2 sombreros et la casquette para du Congolais N’zoao, la mémorable soirée arrosée d’Olympie, la cuite de son complice suisse C à l’alcool de banane, la terreur de la famille grecque qui nous hébergeait, la plus formidable bataille de boules de neige de mon existence dans le jardin du Comte de Grunne à Forest, les mésaventures de Debay avec Mme R et son amant D (un chauve qui gagnait chichement sa croûte comme représentant en lotions capillaires, authentique !), les collages d’affiches à Saint-Gilles (Place de Bethléem et Place Fontainas), l’affaire du passe-partout d’une résidence de l’Avenue Churchill et le “mésusage” qui en fut fait, etc.

Bref, dans notre école, nous étions la bande des “Pas-comme-les-autres”, même si Leyssens, Beerens et moi étions en apparence parfaitement “scolaires”. Debay ne l’était évidemment pas. Il sentait en lui l’appel de l’action et du grand large. Chassé de l’école après un coup fumant, qu’il narre d’ailleurs à demis mots dans le bulletin des Amis de Jean Mabire, Debay quitte notre institut sans regret, tout comme nous qui aspirions à autre chose, et s’inscrit à l’école “toutes armes” de Sainte-Anne à Laeken. Après sa période d’instruction et de formation, il rejoint en Allemagne le “2ème Chacha” (Chasseurs à Cheval), une unité blindée équipée de petits chars britanniques de type “Scorpion”. Dans sa garnison, proche du Rideau de Fer, Debay s’est forcément ennuyé. La vie quasi courtelinesque des casernes en temps de paix, renforcée encore par le surréalisme congénital et souvent éthylique des “gamelles” belges, n’était pas faite pour lui, qui avait d’ailleurs, en plus, la nostalgie de son Afrique natale. Il se porte volontaire en Rhodésie dans l’armée de Ian Smith, où il commande une unité d’infanterie africaine engagée contre les Mozambicains qui recevaient, à l’époque, des armes soviétiques. Debay est revenu en 1979, en pleine campagne électorale pour l’élection du premier Parlement européen. La Sûreté de l’État belge avait interdit de parole Giorgio Almirante, pourtant candidat, et Blas Piñar, venu de Madrid pour le soutenir : les 2 hommes politiques devaient expliciter leurs programmes et intentions dans les salons de l’Hôtel Métropole. Les gauchistes avaient rameuté leur ban et leur arrière-ban et occupaient le centre de la ville, menaçant de prendre d’assaut le local du futur Parti des Forces Nouvelles, le long du canal, où Almirante et Piñar devaient se replier (ce qu’il ne firent pas). Quelques journalistes, dont Alain Derriks que j’accompagnais, étaient présents sur place. Y compris une délégation du Parti Ouvrier Européen, téléguidé par Lyndon LaRouche et son épouse allemande, et qui tentait de nous démontrer que Khomeiny était un agent de l’Intelligence Service. Près de 300 personnes étaient rassemblées près du local, pour le défendre en cas d’attaque : du jamais vu dans les annales de la “droite” musclée en Belgique. Debay n’avait évidemment pas résisté au désir de venir sur place, alléché par la perspective d’une immense bagarre de rue. Ce furent de joyeuses retrouvailles. Dans sa malette, Debay avait des photos de Rhodésie, dont celles de son ordonnance, un géant noir avec la poitrine couverte de chaînes de munitions pour sa .30, qu’il portait avec autant d’aisance qu’un gentleman de la City trimbale son riflard. Debay a évoqué ce jour-là un engagement de son peloton : les Mozambicains, armés de mortiers soviétiques, avaient déclenché le combat en canardant les Rhodésiens mais sans régler la hausse de leurs pièces. Ils tiraient 600 m trop loin. Debay avait ordonné l’assaut, baïonnette au canon : les Mozambicains continuaient à tirer et s’étonnaient que les Rhodésiens et leur grand diable de chef blanc ne tombaient pas comme des mouches…

Après l’intermède rhodésien, Debay a servi dans l’armée sud-africaine puis dans l’armée française, heureuse d’accueillir ses expériences.

Mise à part une visite à son nouvel appartement de la Rue Américaine à Ixelles au temps de son service au “2ème Chacha”, je n’ai plus vu Debay, depuis cette soirée électorale de 1979 et depuis nos folles années à l’Institut SJBLS, et j’ai loupé un rendez-vous qu’il avait donné à quelques anciens, dont les frères Beerens, parce que j’étais à l’étranger. Je vais le regretter jusqu’à mon dernier souffle, d’autant plus que j’espérais bien fort que Bernard Leveaux, qui connaissait Debay et le voyait plus souvent, nous organise bientôt un rendez-vous agréable dans une belle auberge. Le seul contact avec Debay a été indirect : par les revues Raids puis L’Assaut. C’est dans Raids que j’ai lu avec joie et attention ses mésaventures en Irak, son bivouac dans le désert avec son geôlier, le Lieutenant Ali, son retour à Paris où il a acheté de beaux jouets pour les enfants de l’officier irakien. Baroudeur de grand coeur, voilà ce qu’était bien mon camarade d’école le plus célèbre, Yves Debay !

Lors de mes visites annuelles à la Foire du Livre de Francfort, je ne manquais pas de faire un tour dans le stand allemand qui proposait aux libraires les livres, richement illustrés, d’Yves Debay, en version originale ou en traduction. Raids et L’Assaut sont des revues de haute qualité, de facture parfaite, et Yves Debay a pu y déployer un autre de ses talents : celui du grand photographe qui sait cadrer à merveille ses sujets. J’ai rarement vu une collection de sujets photographiés aussi bien cadrés que les chars ou les soldats happés par le “Hasselblatt” d’Yves Debay. On a le tournis rien qu’en pensant à la richesse fabuleuse que doivent receler ses archives photographiques. Les collections de Raids et de L’Assaut prouvent qu’Yves Debay a été le plus productif de tous les bons sujets (que les sots diront “mauvais”) que comptait notre bande de “Pas-comme-les-autres”. L’histoire retiendra indubitablement son nom. Non seulement pour le très beau récit de sa captivité en Irak, véritable morceau d’anthologie, mais aussi pour des reportages hors ligne sur les manœuvres de l’OTAN en Macédoine, sur l’arme blindée turque, sur les opérations dans les Balkans, sur les nageurs de combat grecs, sur le 2e REP à Sarajevo, sur les forces américaines en Allemagne à l’heure du “grand retrait”, etc. Comment ne pas être fasciné par la qualité exceptionnelle des photos dans ce numéro spécial hors-série (n°5) de Raids consacré aux chars de combat en action… ou par la remarquable technicité des dossiers de L’Assaut consacrés aux fusils d’assaut, etc.

Debay, le jour de sa mort, avait derrière lui 40 ans d’expériences militaires diverses, glanées sur tous les fronts possibles et imaginables de la planète. C’est une existence mouvementée qu’il a délibérément choisie, en toute liberté, en dépit de toutes les conventions sociales, au scandale des pense-petit. Et cette vie passionnante d’aventures a été rendue possible pendant quatre décennies par une baraka qui a été sa plus fidèle compagne. Le 17 janvier 2013, pour la première fois, à Alep, celle-ci était absente. La balle qui a tué Debay a mis fin à une incroyable existence, hors du commun, en une époque particulièrement triviale et “homogénéisée” à outrance, livrée aux pires des imposteurs. Debay fut l’une des dernières incarnations de l’homme voulu et chanté par Brantôme au XVIe siècle ! Je regrette déjà de ne pas pouvoir lire les mémoires complètes, rédigées directement de sa main, que n’aurait pas manquer d’écrire ce vaillant et joyeux camarade d’école et de devoir à tout jamais me contenter des fragments, fort sublimes déjà, qu’il nous a laissés. Mais, par ailleurs, peut-on imaginer un Debay, usé par l’âge comme nous le serons tous, appuyé sur un bâton, souffrant des maux de la vieillesse, lui qui a gardé de ses 16 ans jusqu’à la veille de ses 60 ans, jusqu’à la balle fatale d’avant-hier, la même trogne joviale, le même ricanement joyeux, les mêmes passions ? Debay a choisi et trouvé, plus que les autres de notre petite bande, la liberté totale mais l’étreindre à pleins bras exige un double prix : pour vivre au rythme des armées, pour coller à la geste militaire qui se déroule hic et nunc, il faut composer avec le système puisque lui seul peut déployer la force armée, détient les clefs de la souveraineté. C’est ça la première tranche du prix à payer. Nous, européistes impériaux, nous aspirants à la souveraineté totale pour notre aire civilisationnelle, n’avons pas d’armée autonome qui puisse réaliser sur l’échiquier international nos vœux de pax europea. S’il avait opté sans concession pour notre radicalité, qu’il partageait en secret, Debay aurait été condamné à proclamer — vox clamans in deserto — une vérité inexistante dans le réel mais sans nul doute “advenante” dans un futur que nous espérons ardemment mais que nous ne connaîtrons pas. Debay a vécu dans l’action, et non dans l’espérance, et dans le réel imparfait, dont il acceptait certains travers, seule manière de nous léguer des récits militaires et des photographies magnifiques, seule façon possible de jouer à fond une vie à la Brantôme, une vie où on ne se dérobe pas, où on ne triche pas avec la mort. Yves Debay est mort de la mort du soldat, comme des millions d’autres, comme le fils d’Ernst Jünger à Carrare en 1944, et du reporter de guerre, comme Kurt Eggers en 1943 ou Jean Roy, reporter de Paris-Match, à Suez en 1956. Et cette mort brutale, soudaine, nette comme le coup de ciseau de la Parque, est la seconde moitié du prix à payer parfois (mais pas toujours), dès l’instant fatidique où la déesse “Baraka” se montre tout à coup distraite… Yves l’a payée, elle aussi, cette seconde moitié du prix. C’est à coup sûr une mort qu’il a dû envisager mille fois, qu’il aurait acceptée en riant, et un buvant un coup, et même deux, à la santé des grands ancêtres. Qu’il est parti rejoindre dans le Walhalla. Puisse la chair du sanglier Mimir lui ravir le palais. Puisse l’hydromel, servi par les Walkyries, lui arroser le gosier jusqu’au Ragnarök ! Il l’a bien mérité !

► Robert Steuckers, Forest-Flotzenberg, 18 et 19 janvier 2013.[illustration sonore : Le concerto de l'adieu, Georges Delerue]

pièce-jointe

Yves Debay, fou de guerre et aventurier iconoclasteLa guerre était sa vie, et Yves Debay n'aurait pas apprécié de mourir ailleurs qu'à la guerre. L'ex-mercenaire devenu reporter, véritable camé des champs de bataille, est mort à Alep, jeudi 17 janvier, tué par un sniper alors qu'il couvrait les combats entre les rebelles, avec lesquels il était monté au front, et l'armée gouvernementale syrienne.

Né au Congo belge en 1954, Yves Debay a d'abord été combattant. Après s'être ennuyé quelque temps dans l'armée belge, il est devenu mercenaire pour l'armée rhodésienne (blanche) qui combattait alors la guérilla marxiste (noire). Yves Debay en convenait volontiers : sa soif d'aventures et ses idées anticommunistes l'avaient emmené loin à l'extrême droite colonialiste et raciste.

Debay racontait ses années de soldat avec un doux sourire éclairant son visage poupin, comme pour réclamer un peu d'indulgence envers ce qu'il considérait, même en sachant que son interlocuteur ne partageait pas cette opinion, comme les errements idéologiques inévitables d'un jeune homme blanc de l'époque en Afrique. Il ne regrettait rien, mais 30 années de fréquentation des armées et guérillas du monde entier, en tant que reporter, l'avaient ensuite vacciné contre le racisme.

PASSION DE LA GUERRE

Très attentif aux autres, d'une gentillesse peu commune dans ces contrées hostiles, il disait avoir appris à respecter tout être humain quelles que soient ses origines ou ses idées, avec une prédilection assumée pour ceux qui n'ont pas peur de porter un fusil et se montrent braves au combat.

Debay a ensuite assouvi sa passion de la guerre grâce au journalisme pour des revues spécialisées dans les questions militaires. Après avoir débuté à la Gazette des armes, il a couvert pendant 20 ans tous les conflits de la planète pour le magazine Raids, et a créé en 2005 sa propre publication, Assaut. De l'Afghanistan au Liban, de l'ex-Yougoslavie à l'Irak, jusqu'à récemment en Libye puis en Syrie, il cherchait toujours à être en première ligne, au plus près des combattants. Il aimait vivre avec eux. Il adoptait leur mode de vie, s'habillait comme eux, mangeait comme eux, partageait les mêmes risques, et ne concevait pas de couvrir une guerre autrement.

Lorsqu'il faisait une exception à cette règle d'immersion totale dans le monde des combattants, c'était généralement pour opérer une percée spectaculaire à travers les lignes, parce qu'il voulait aller voir plus loin, dans l'autre camp, ou qu'il trouvait simplement que ces combattants-là n'avançaient pas assez vite.

RESPECTÉ DANS LES MILIEUX MILITAIRES, DÉCRIÉ DANS CEUX DU JOURNALISME

Lors des 2 guerres d'Irak, il a ainsi roulé dans le désert plus vite que les assaillants occidentaux, et a été fait prisonnier par l'armée de Saddam Hussein. La première fois, en 1991, la Garde républicaine irakienne a failli l'exécuter, le prenant pour un espion américain. La seconde fois, en 2003, nous avons vu les fedayins le remettre aux services secrets irakiens à l'hôtel Palestine, où vivaient les reporters pendant les bombardements américains, et il s'en est sorti avec une assignation à résidence en attendant la fin de la guerre.

Lors des 2 guerres d'Irak, il a ainsi roulé dans le désert plus vite que les assaillants occidentaux, et a été fait prisonnier par l'armée de Saddam Hussein. La première fois, en 1991, la Garde républicaine irakienne a failli l'exécuter, le prenant pour un espion américain. La seconde fois, en 2003, nous avons vu les fedayins le remettre aux services secrets irakiens à l'hôtel Palestine, où vivaient les reporters pendant les bombardements américains, et il s'en est sorti avec une assignation à résidence en attendant la fin de la guerre.Il a juste pris le temps de nous confier ses films, cachés dans le faux plafond de la chambre, au cas où il serait emmené en prison, et, comme à chaque rencontre, de réclamer 3 minutes de liaison téléphonique satellitaire pour annoncer à sa vieille mère qu'une fois encore, il avait survécu, et qu'il rentrerait bientôt à la maison. Il a écrit sur les 2 guerres d'Irak un récit autobiographique, Wildcat, Carnets de guerre d'un journaliste rebelle (Italiques, 2004).

Aventurier iconoclaste, fils autoproclamé du dieu grec du vin Dionysos, jamais avare d'une blague provocatrice, Debay était autant respecté dans les milieux militaires qu'il était décrié dans le monde du journalisme.

Solitaire, il se considérait comme un "affreux". Il méprisait "ces gens de l'arrière" et, si quelqu'un lui reprochait sa passion pour la chose militaire, il répondait, selon l'humeur du moment, par un direct du droit dans la figure, ou plus souvent en tournant le dos avec un sourire, repartant au seul endroit où il se sentait vraiment lui-même, au front, en première ligne, là où l'odeur de la poudre et la sueur des combattants lui permettaient de nourrir son culte des hommes en armes.

►Rémy Ourdan, Le Monde ©, 18.01.2013.• voir aussi article du Point.