-

Par EROE le 16 Octobre 2012 à 07:09

Né le 6 mai 1885 à Utrecht aux Pays-Bas, Herman Wirth étudie la philologie néerlandaise, la philologie germanique, l'ethnologie, l'histoire et la musicologie aux universités d'Utrecht, de Leipzig et de Bâle. Son premier poste universitaire est une chaire de philologie néerlandaise à Berlin qu'il occupe de 1909 à 1919. Il enseigne à Bruxelles en 1917/18 et y appuie l'activisme flamand germanophile. Séduit par le mouvement de jeunesse contestataire et anarchisant d'avant 1914, le célèbre Wandervogel, il tente de lancer l'idée aux Pays-Bas à partir de 1920, sous l'appelation de Dietse Trekvogel (Oiseaux migrateurs thiois).

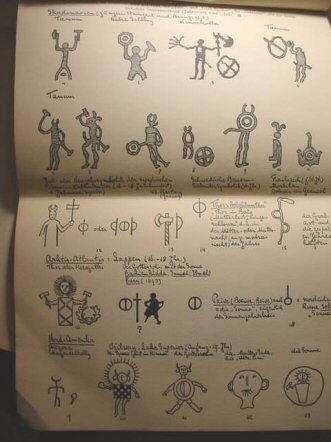

En 1921, il entame ses études sur les symboles et l'art populaire en traitant des uleborden, les poutres à décoration animalière des pignons des vieilles fermes frisonnes. Convaincu de la profonde signification symbolique des motifs décoratifs traditionnels ornant les pignons, façades, objets usuels, pains et pâtisseries, Wirth mène une enquête serrée, interrogeant les vieux paysans encore dépositaires des traditions orales. Il tire la conclusion que les symboles géométriques simples remontent à la préhistoire et constituent le premier langage graphique de l'homme, objet d'une science qu'il appelle à approfondir : la paléo-épigraphie.

Le symbole est une trace plus sûre que le mythe car il demeure constant à travers les siècles et les millénaires, tandis que le mythe subit au fil des temps quantités de distorsions. En posant cette affirmation, Wirth énonce une thèse sur la naissance des alphabets. Les signes alphabétiques dérivent, selon Wirth, de symboles désignant les mouvements des astres. Vu leur configuration, ils seraient apparus en Europe du Nord, à une époque où le pôle se situait au Sud du Groenland, soit pendant l'ère glacière où le niveau de la mer était inférieur de 200 m., ce qui laisse supposer que l'étendue océanique actuelle, recouvrant l'espace sis entre la Galice et l'Irlande, aurait été une zone de toundras, idéale pour l'élevage du renne.

La montée des eaux, due au réchauffement du climat et au basculement du pôle vers sa position actuelle, aurait provoqué un reflux des chasseurs-éleveurs de rennes vers le sud de la Gaule et les Asturies d'abord, vers le reste de l'Europe, en particulier la Scandinavie à peine libérée des glaces, ensuite. Une autre branche aurait rejoint les plaines d'Amérique du Nord, pour y rencontrer une population asiatique et créer, par mixage avec elle, une race nouvelle. De cette hypothèse sur l'origine des populations europides et amérindiennes, Wirth déduit la théorie d'un diffusionnisme racial / racisant, accompagné d'une thèse audacieuse sur le matriarcat originel, prenant le relais de celle de Bachofen.

Wirth croyait qu'un manuscrit frison du Moyen-Âge, l'Oera-Linda bok, recopié à chaque génération depuis environ le Xe siècle jusqu'au XVIIIe, contenait in nuce le récit de l'inondation des toundras atlantiques et de la zone du Dogger Bank. Cette affirmation de Wirth n'a guère été prise au sérieux et l'a mis au ban de la communauté scientifique. Toutefois, le débat sur l'Oera-Linda bok n'est pas encore clos aux Pays-Bas aujourd'hui.

Très en vogue parmi les ethnologues, les folkloristes et les “symbolologues” en Allemagne, en Flandre, aux Pays-Bas et en Scandinavie avant-guerre, Wirth a été oublié, en même temps que les théoriciens allemands et néerlandais de la race, compromis avec le IIIe Reich. Or Wirth ne peut être classé dans la même catégorie qu'eux : d'abord parce qu'il estimait que la recherche des racines de la germanité, objectif positif, était primordiale, et que l'antisémitisme, attitude négative, était “une perte de temps” ; ensuite, en butte à l'hostilité de Rosenberg, il est interdit de publication. Il reçoit temporairement l'appui de Himmler mais rompt avec lui en 1938, jugeant que les prétoriens du IIIe Reich, les SS, sont une incarnation moderne des Männerbünde (associations masculines) qui ont éradiqué, par le truchement du wotanisme puis du christianisme, les cultes des mères, propres à la culture matricielle atlanto-arctique et à son matriarchat apaisant, remontant à la fin du pliocène.

Arrêté par les Américains en 1945, il est rapidement relaché, les enquêteurs ayant conclu qu'il avait été un “naïf abusé”. Infatigable, il poursuit après guerre ses travaux, notamment dans le site mégalithique des Externsteine dans le centre de l'Allemagne et organise pendant 2 ans, de 1974 à 1976, une exposition sur les communautés préhistoriques d'Europe. Il meurt à Kusel dans le Palatinat le 16 février 1981.

Sans corroborer toutes les thèses de Wirth, les recherches des Britanniques Renfrew et Hawkins et du Français Jean Deruelle ont permis de revaloriser les civilisations mégalithiques ouest-européennes et de démontrer, notamment grâce au carbone 14, leur antériorité par rapport aux civilisations égyptienne, crétoise et mésopotamienne.

L'ascension de l'humanité (Der Aufgang der Menschheit), 1928

Ouvrage majeur de Wirth, Der Aufgang der Menschheit se déploie à partir d'une volonté de reconnaître le divin dans le monde et de dépasser l'autorité de type augustinien, reposant sur la révélation d'un Dieu extérieur aux hommes. Wirth entend poursuivre le travail amorcé par la Réforme, pour qui l'homme a le droit de connaître les vérités éternelles car Dieu l'a voulu ainsi. Wirth procède à une typologie racisée/ localisée des religiosités : celles qui acceptent la révélation sont méridionales et orientales ; celles qui favorisent le déploiement à l'infini de la connaissance sont “nordiques”.

Ouvrage majeur de Wirth, Der Aufgang der Menschheit se déploie à partir d'une volonté de reconnaître le divin dans le monde et de dépasser l'autorité de type augustinien, reposant sur la révélation d'un Dieu extérieur aux hommes. Wirth entend poursuivre le travail amorcé par la Réforme, pour qui l'homme a le droit de connaître les vérités éternelles car Dieu l'a voulu ainsi. Wirth procède à une typologie racisée/ localisée des religiosités : celles qui acceptent la révélation sont méridionales et orientales ; celles qui favorisent le déploiement à l'infini de la connaissance sont “nordiques”.La tâche à parfaire, selon Wirth, c'est de dépasser l'irreligion contemporaine, produit de la mécanisation et de l'économisme, en se plongeant dans l'exploration de notre passé. Seule une connaissance du passé le plus lointain permet de susciter une vie intérieure fondée, de renouer avec une religiosité spécifique, sans abandonner la démarche scientifique de recherche et sans sombrer dans les religiosités superficielles de substitution (pour Wirth : le néo-catholicisme, la théosophie ou l'anthroposophie de Steiner). Les travaux archéologiques ont permis aux Européens de replonger dans leur passé et de reculer très loin dans le temps les débuts hypothétiques de l'histoire. Parmi les découvertes de l'archéologie : les signes symboliques abstraits des sites “préhistoriques” de Gourdan, La Madeleine, Rochebertier et Traz-os-Montes (Portugal), dans le Sud-Ouest européen atlantique.

Pour la science universitaire officielle, l'alphabet phénicien était considéré comme le premier système d'écriture alphabétique d'où découlaient tous les autres. Les signes des sites atlantiques ibériques et aquitains n'étaient, dans l'optique des archéologues classiques, que des “griffonnages ludiques”. L'œuvre de Wirth s'insurge contre cette position qui refuse de reconnaître le caractère d'abord symbolique du signe qui ne deviendra phonétique que bien ultérieurement.

L'origine de l'écriture remonte donc au Magdalénien : l'alphabet servait alors de calendrier et indiquait, à l'aide de symboles graphiques abstraits, la position des astres. Vu la présence de cette écriture linéaire, indice de civilisation, la distinction entre “histoire” et “préhistoire” n'a plus aucun sens : notre chronologie doit être reculée de 10.000 années au moins, conclut Wirth. L'écriture linéaire des populations du Magdalénien atlantique d'Ibérie, d'Aquitaine et de l'Atlas constituerait de ce fait l'écriture primordiale et les systèmes égyptiens et sumériens en seraient des dégénérescences imagées, moins abstraites. Théorie qui inverse toutes les interprétations conventionnelles de l'histoire et de la “pré-histoire” (terme que conteste Wirth).

Der Aufgang der Menschheit commence par une “histoire de l'origine des races humaines” (Zur Urgeschichte der Rassen). Celle-ci débute à la fin de l'ère tertiaire, quand le rameau humain se sépare des autres rameaux des primates et qu'apparaissent les différents groupes sanguins (pour Wirth, le groupe I, de la race originelle [Urrasse] arctique-nordique, précédant la race nordique proprement dite, et le groupe III de la race originelle sud-asiatique).

Ce processus de différenciation raciale s'opère pendant l'éocène, l'oligocène, le miocène et le pliocène. À la fin de ces ères tertiaires, s'opère un basculement du pôle arctique qui inaugure une ère glaciaire en Amérique du Nord (glaciation de Kansan). Au début du quaternaire, cette glaciation se poursuit (en Amérique : glaciations de Günz, de l'Illinois et de l'Iowa ; en Europe, glaciation de Mindel). Ces glaciations sont contemporaines des premiers balbutiements du paléolithique (culture des éolithes) et, pour Wirth, des premières migrations de la race originelle arctique-nordique vers l'Amérique du Nord, l'Atlantique Nord et l'Asie septentrionale, ce qui donne en Europe les cultures “pré-historiques” du Strépyen et du Pré-Chelléen.

Le réchauffement du climat, à l'ère chelléenne, permet aux éléphants, rhinocéros et hippopotames de vivre en Europe. L'Acheuléen inaugure un rafraîchissement du climat, qui fait disparaître cette faune ; ensuite, à l'ère moustérienne, s'enclenche une nouvelle glaciation (dite de Riß ou de Würm ; en Amérique, première glaciation du Wisconsin). Sur le plan racial, l'Europe est peuplée par la race de Néanderthal et les hommes du Moustier, de Spy, de la Chapelle-aux-Saints, de La Ferrasie, de La Quina et de Krapina.

Lors d'un léger réchauffement du climat, apparaît la race d'Aurignac, influencée par des éléments de la race arctique-nordique-atlantique, porteuse des premiers signes graphiques symboliques. C'est l'époque des cultures préhistoriques de l'Europe du Sud-Ouest, de la zone franco-cantabrique (squelette de Cro-Magnon, type humain mélangé, où se croise le sang arctique nordique et celui des populations non nordiques de l'Europe), à l'ère dite du Magdalénien (I & II). Epoque-charnière dans l'optique de Wirth, puisqu'apparaissent, sur les parois des cavernes, notamment celles de La Madeleine, de Gourdan et du Font de Gaume en France, d'Altamira en Espagne, les dessins rupestres et les premières signes symboliques.

Vers 12.000 avant notre ère, le climat se réchauffe et le processus de mixage entre populations arctiques-atlantiques-nordiques et Pré-Finnois de l'aire baltique (culture de Maglemose au Danemark) ou éléments alpinoïdes continentaux se poursuit, formant les différentes sous-races européennes. La Mer du Nord n'existe pas encore et l'espace du Dogger Bank (pour Wirth, le Polsete-Land) est occupé par le peuple Tuatha, de souche arctique-nordique, qui conquiert, à l'Est, le Nord-Ouest de l'Europe et, à l'Ouest, l'Irlande, qu'il arrache aux tribus “sud-atlantiques”, les Fomoriens. La Mer du Nord disparaît sous les flots et, selon la thèse très contestée de Wirth, les populations arctiques-nordiques émigrent par vagues successives pendant plusieurs millénaires dans toute l'Europe, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, transmettant et amplifiant leur culture originelle, celle des mégalithes.

En Europe orientale, elles fondent les cultures dites de Tripolje, Vinça et Tordos, détruisent les palais crétois vers 1400 avant notre ère, importent l'écriture linéaire dans l'espace sumérien et élamite, atteignent les frontières occidentales de la Chine, s'installent en Palestine (les Amourou du Pays de Canaan vers -3.000 puis les Polasata et les Thakara vers -1.300 / -1.200), donnent naissance à la culture phénicienne qui rationalise et fonctionnalise leurs signes symboliques en un alphabet utilitaire, introduisent les dolmens en Afrique du Nord et la première écriture linéaire pré-dynastique en Égypte (-3.300), etc.

Pour prouver l'existence d'une patrie originelle arctique, Wirth a recours aux théories de la dérive des continents de W. Köppen et A. Wegener (Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, 1922) et aux résultats de l'exploration des fonds maritimes arctiques et des restes de flore qu'O. Heer y a découverts (Flora fossilis artica, Zürich, 1868-1883). À la fin du tertiaire et aux débuts du quaternaire, les continents européen et américain étaient encore soudés l'un à l'autre.

La dérive de l'Amérique vers l'ouest et vers le sud aurait commencé lors de la grande glaciation du pléistocène. Le Groenland, les Iles Spitzbergen, l'Islande et la Terre de Grinell, avec le plateau continental qui les entoure, seraient donc la terre originelle de la race arctique-nordique, selon Wirth. Le plateau continental, aujourd'hui submergé, s'étendant de l'Écosse et l'Irlande aux côtes galiciennes et asturiennes serait, toujours selon Wirth, la seconde patrie d'origine de ces populations.

Comme preuve supplémentaire de l'origine “circum-polaire” des populations arctiques-nordiques ultérieurement émigrées jusqu'aux confins de la Chine et aux Indes, Wirth cite l'Avesta, texte sacré de l'Iran ancien, qui parle de dix mois d'hiver et de deux mois d'été, d'un hiver si rigoureux qu'il ne permettait plus aux hommes et au bétail de survivre, d'inondations post-hivernales, etc. La tradition indienne, explorée par Bal Gangâdhar Tilak (The Arctic Home in the Vedas, 1903), parle, elle, d'une année qui compte un seul jour et une seule nuit, ce qui est le cas au niveau du pôle.

Aucun squelette de type arctique-nordique n'a été retrouvé, ni en Écosse ou en Irlande, zones arctiques non inondées, ni le long des routes des premières migrations (Dordogne/Aquitaine, Espagne, Atlas, etc. jusqu'en Indonésie), parce que les morts étaient d'abord enfouis six mois dans le giron de la Terre-mère pour être ensuite exhumés et exposés sur une dalle plate, un pré-dolmen, pour être offerts à la lumière, pour renaître et retourner à la lumière, comme l'atteste le Vendidad iranien, la tradition des Parses et les coutumes funéraires des Indiens d'Amérique du Nord.

L'organisation sociale des premiers groupes de migrants arctiques-nordiques est purement matriarcale : les femmes y détiennent les rôles dominants et sont dépositaires de la sagesse. En posant cette série d'affirmations, difficiles à étayer par l'archéologie, Wirth lance un défi aux théories des indo-européanisants qui affirment l'origine européenne/continentale des “Indo-Européens” nordiques (appelation que Wirth conteste parce qu'il juge qu'elle jette la confusion). La race nordique et, partant, les “Indo-Européens” ne trouvent pas, pour Wirth, leur origine sur le continent européen ou asiatique. Il n'y aurait jamais eu, selon lui, d'Urvolk indo-européen en Europe car les nordiques apparaissent toujours mélangés sur cette terre ; les populations originelles de l'Europe sont finno-asiatiques. Les Nordiques ont pénétré en Europe par l'Ouest, en longeant les voies fluviales, en quittant leurs terres progressivement inondées par la fonte des glaces arctiques.

Cette migration a rencontré la vague des Cro-Magnons sud-atlantiques (légèrement métissés d'arcto-nordiques depuis l'époque des Aurignaciens) progressant vers l'Est. La culture centre-européenne du néolithique est donc le produit d'un vaste métissage de Sud-Atlantiques, de Nordiques et de Finno-asiatiques, que prouvent les études sérologiques et la présence des symboles. Les Celtes procèdent de ce mélange et ont constitué une civilisation qui a progressé en inversant les routes migratoires et en revenant en Irlande et dans la zone franco-cantabrique, emmenant dans leur sillage des éléments raciaux finno-asiatiques.

En longeant le Rhin, ils ont traversé la Mer du Nord et soumis en Irlande le peuple nordique des Tuatha, venu de la zone inondée du Dogger Bank (Polsete-Land) et évoqué dans les traditions mythologiques celto-irlandaises. L'irruption des Celtes met fin à la culture matriarcale et monothéiste des Tuatha de l'ère mégalithique pour la remplacer par le patriarcat polythéiste d'origine asiatique, organisé par une caste de chamans, les druides. Wirth se réfère à Ammien Marcellin (1. XV, c. 9, §4) pour étayer sa thèse : celui-ci parle des trois races de l'Irlande : l'autochtone, celle venue des “îles lointaines” et celle venue du Rhin, soit la sud-atlantique fomorienne, les Tuatha arcto-nordiques et les Celtes.

Le symbolisme graphique abstrait, que nous ont laissé ces peuples arcto-nordiques, temoigne d'une religiosité cosmique, d'un regard jeté sur le divin cosmique, d'une religiosité basée sur l'expérience du “mystère sacré” de la lumière boréale, de la renaissance solaire au solstice d'hiver. Dans cette religiosité, les hommes sont imbriqués entièrement dans la grande loi qui préside aux mutations cosmiques, marquée par l'éternel retour. La mort est alors un re-devenir (Wieder-Werden).

Le divin est père, Weltgeist, depuis toujours présent et duquel procèdent toutes choses. Il envoie son fils, porteur de la “lumière des terres”, pour se révéler aux hommes. Les hiéroglyphes qui expriment la présence de ce dieu impersonnel, qui se révèle par le soleil, se réfèrent au cycle annuel, aux rotations de l'univers, aux mutations incessantes qui l'animent, au cosmos, au ciel et à la terre. L'étymologie de tu-ath (vieil-irl.), ou de ses équivalents lituanien (ta-uta), osque (to-uto), vieux-saxon (thi-od), dérive des racines *ti, *to, *tu (dieu) et *ot, *ut, *at (vie, souffle, âme).

Ce peuple, connaisseur du “souffle divin”, soit du mouvement des astres, a élaboré un système de signes correspondant à la position des planètes et des étoiles. Les modifications de ces systèmes de signes astronomiques étaient entraînées par les mouvements des corps célestes. Toute la civilisation mégalithique, explique Wirth, avant Renfrew, Hawkins et Deruelle, procède d'une religiosité astronomique. Elle est née en Europe occidentale et septentrionale et a essaimé dans le monde entier : en Amérique du Nord, au Maghreb (les mégalithes de l'Atlas), en Égypte, en Mésopotamie et, vraisemblablement, jusqu'en Indonésie et peut-être en Nouvelle-Zélande (les Maoris).

► Robert Steuckers, Vouloir n°101-104, 1993.

Pour une bibliographie très complète, se référer au travail d'Eberhard Baumann, Verzeichnis der Schriften von Herman Felix WIRTH Roeper Bosch von 1911 bis 1980 sowie die Schriften für, gegen, zu und über die Person und das Werk von Herman Wirth, Gesellschaft für Europäische Urgemeinschaftskunde e.V., Kolbenmoor, 1988.

• Notre liste ci-dessous ne reprend que les ouvrages principaux :

- Der Untergang des niederländischen Volksliedes, La Haye, 1911

- Um die wissenschaftliche Erkenntnis und den nordischen Gedanken, Berlin, 1929

- Der Aufgang der Menschheit, Iéna, 1928 (2ème éd., 1934)

- Die Heilige Urschrift der Menschheit, Leipzig, 1931-36

- Was heißt deutsch ? Ein urgeistgeschichtlicher Rückblick zur Selbstbestimmung und Selbstbesinnung, Iéna, 1931 (2ème éd., 1934)

- Führer durch die Erste urreligionsgeschichtliche Ausstellung “Der Heilbringer” : Von Thule bis Galiläa und von Galiläa bis Thule, Berlin/Leipzig, 1933;

- Die Ura-Linda-Chronik, Leipzig, 1933

- Die Ura-Linda-Chronik. Textausgabe (texte de la Chronique d'Oera-Linda traduit par H.W.), Leipzig, 1933

- Um den Ursinn des Menschseins, Vienne, 1960

- Der neue Externsteine-Führer, Marbourg, 1969

- Allmutter : Die Entdeckung der “altitalischen” Inschriften in der Pfalz und ihre Deutung, Marbourg, 1974

- Führer durch das Ur-Europa-Museum mit Einführung in die Ursymbolik und Urreligion, Marbourg, 1975

- Europäische Urreligion und die Externsteine, Vienne, 1980

• Sur Wirth : consulter la bibliographie complète de Eberhard Baumann (op. cit.) ; cf. également :Eberhard Baumann, Der Aufgang und Untergang der frühen Hochkulturen in Nord- und Mitteleuropa als Ausdruck umfassender oder geringer Selbstverwirklung (oder Bewußtseinsentfaltung) dargestellt am Beispiel des Erforschers der Symbolgeschichte Professor Dr. Herman Felix Wirth, Herborn-Schönbach, 1990 (disponible chez l'auteur : Dr. E. Baumann, Linzer Str. 12, D-8390 Passau). Cf. également : Walter Drees, Herman Wirth bewies : die arktisch-atlantische Kulturgrundlage schuf die Frau, Vlotho-Valdorf, chez l'auteur (Kleeweg 6, D-4973 Vlotho-Valdorf) ; Dr. A. Lambardt, Ursymbole der Megalithkultur : Zeugnisse der Geistesurgeschichte, Heitz u. Höffkes, Essen, s.d.

• Compléments : Le Pôle Originel de la race Nordique, suivi d'un examen sur les rites et solstices Aryens, H. With, Doxa éditions, 2008. Voir aussi l'article « La patrie primitive de la race nordique » (traduit de la version italienne donnée sur paganitas.com). Une biographie complète de Wirth se trouve dans le second volume du Journal de Tyr, dans un article de Joscelyn Godwin intitulé « Herman Wirth on folksong ». Pour plus de détails sur sa vie, voir aussi Black Sun : aryan cults, esoteric nazism, and the politics of identity par Nicholas Goodrick-Clarke (NY Univ. Press, 2003). Cf. aussi en italien « Herman Wirth e Julius Evola, un profondo rapporto culturale » par Silvio degli Aurelii.

Herman Wirth et la préhistoire pré-indo-européenne

Depuis l’effondrement du Troisième Reich et la chasse aux nazis aussitôt instaurée par les vainqueurs de l’heure, nombre de compagnons de route de la première heure du national-socialisme ont tâché avec plus ou moins de succès de se faire passer pour des victimes du national-socialisme. Ce fut le cas, entre autres, du juriste Carl Schmitt, des écrivains Ernst et Georg Jünger et Ernst von Salomon, des philosophes Martin Heidegger et Hermann von Keyserling, de Rudolf von Sebottendorf, un des membres les plus éminents de la Thule-Gesellschaft et auteur du livre Bevor Hitler kam [1933] ainsi que des savants Friedrich Hielscher et Herman Wirth. D’aucuns de ces personnages, tels Ernst Jünger et son frère Georg, tentèrent de se disculper en prétextant qu’ils avaient appartenu à la Innere Emigration, à l’émigration intérieure. Tous, en tout cas, se dirent avoir été victimes des fanatiques du régime, voire la Gestapo.

Voyons un peu, avant d’aborder le vif de notre sujet, ce qu’il en fut réellement. En ce qui concerne Ernst Jünger, bien que Jean-Claude Frère prétendent, dans leur livre Nazisme et sociétés secrètes (Grasset, 1974), que celui-ci fut membre de l’Ahnenerbe, l’institut scientifique de la SS, nous savons qu’il fut une des personnalités les plus éminentes de ce qu’il est convenu d’appeler la Révolution conservatrice. Cela n’empêche qu’il parada durant toute l’occupation allemande de Paris comme officier nazi dans la capitale française. Certes, il fut du complot du 20 juillet 1944, mais fut le seul conspirateur épargné en tant que protégé de Hitler et Göring.

Quant à Heidegger, avant d’être persécuté par quelques fanatiques du régime, il adhéra au parti national-socialiste et fut le premier recteur nazi de l’Université de Fribourg-en Brisgau. Avec une dignité admirable et avec un stoïcisme digne de l’Antique, il a subi aussi bien les persécutions des extrémistes nazis que celles des gauchistes de tout poil, et actuellement encore, plusieurs années après son décès, il est toujours la cible de certains de ces messieurs.

On connaît le pamphlet de Ernst von Salomon, Der Fragebogen (1951, tr. fr. : Le Questionnaire, 1953), dans lequel il dénonce le caractère odieux des rites de la “dénazification”. En réalité, il n’adhéra jamais au national-socialisme auquel il reprochait — tout comme Julius Evola — son caractère démagogique et plébéien.

Ce fut également le cas du comte Hermann von Keyserling, le fondateur de l’École de la Sagesse, qui salua l’avènement du national-socialisme comme un bienfait pour le peuple allemand après l’anarchie de la République de Weimar, après quoi il se relira de toute activité publique.

Rudolf von Sebottendorf, que l’on peut considérer comme une des figures-clefs, à travers Dietrich Eckart, des débuts du national-socialisme, eut en effet des ennuis avec le régime la suite de la publication, en 1933, de son livre Bevor Hitler kam. Ce livre fut aussitôt interdit et la quasi-totalité des exemplaires détruits, mais après la débâcle de mai 1945, il le fut également par les alliés, de telle sorte que cet ouvrage capital pour la genèse du national-socialisme est actuellement quasi introuvable et n’a jamais été réédité ni traduit [une traduction est parue en 2001 : Avant que Hitler ne vienne]. Quant à son auteur, il quitta l’Allemagne et, selon des sources incontrôlées, il se serait noyé en 1945 dans le Bosphore. Le reproche que le régime fit à Bevor Hitler kam peut se résumer au fait que Sebottendorf aurait “semé” ce que le Führer n’avait fait que “lever”. Toutefois, comme le fit remarquer René Alleau, dans son livre Hitler et les sociétés secrètes (Grasset, 1969), « aucun démenti officiel ne fut porté a l’endroit de cette affirmation ».

Friedrich Hielscher est un personnage particulièrement mystérieux et n’est surtout connu que parce qu’il a assisté Wolfram Sievers, le secrétaire général de l’Ahnenerbe, durant ses derniers moments avant que celui-ci ne fût pendu comme criminel de guerre, le 2 juin 1946 à Landsberg. Hielscher lui-même ne fut pas inquiété outre mesure par les “dénazificateurs”. On a prétendu qu’il fût membre de la Thule-Gesellschaft, sans que l’on puisse relever son nom sur la liste des membres de la Gesellschaft établie par Sebottendorf et publie par René Alleau dans le livre que nous venons de citer. Ernst Jünger, qui semble l’avoir bien connu, comme le prouve la note qu’il lui consacra le 14 octobre 1943, dans le Journal qu’il tint durant la guerre à Paris (1) se perd en conjectures à son sujet. Il écrit notamment :

« Il (Hielscher) a confirmé un soupçon que je nourris depuis longtemps, celui qu’il a fondé une Église. Il se situe maintenant au-delà de la dogmatique et s’est déjà avancé très loin dans la liturgie. Il m’a montré une série de chants et un cycle de fêtes : “l’année païenne”, qui englobe toute une ordonnance de dieux, de couleurs, de bêtes, de mets, de pierres, de plantes. J’y ai vu que la consécration de la Lumière se célèbre le 2 février… ».

La confrontation de Hielscher avec Sievers lors des ultimes instants de ce dernier semble vouloir accréditer la thèse du “Hielscher, fondateur d’Église”, tout au moins s’il faut accorder crédit a ceux qui évoquent le martyre de Wolfram Sievers. Nous pouvons lire ainsi dans le livre de Jean-Claude Frère que nous avons déjà cité : « Quand il (Sievers) connut la sentence, il demanda qu’on acceptât de lui faire la grâce d’être assisté par Hielscher lors de ses derniers instants. Ce qui lui fut accordé. Et l’on vit alors, au pied de la potence, ce spectacle admirable et fou de deux hommes se livrant a des rites inconnus, proférant des paroles incompréhensibles, inquiétant l’exécuteur des hautes œuvres et l’assistance tout entière. Puis Hielscher serra Sievers contre lui ; le condamné se recula ensuite, s’inclina encore devant son maître et, tout a fait impassible désormais, livra son cou au bourreau.

Cette exécution, osons-nous dire, fut un véritable crime de guerre, un crime lâche et barbare, car nous avons connu personnellement Wolfram Sievers et feu notre ami, Julien Bernaerts, qui a logé durant des semaines chez lui peu avant la chute du Troisième Reich, aurait pu le confiner : Wolfram Sievers était un homme aussi affable que paisible xxxxxxxx ‘ne s’intéressant qu’il l’histoire de ses ancêtres allemands. Cette histoire ou plutôt l’étude de cette histoire peut se résumer en quelques mots : étude de « l’espace, esprit, mort et héritage de la branche nordique de la souche indo-germanique ».

C’est dans le sillage de cette étude de l’histoire de nos ancêtres que nous rencontrerons tout à l’heure Herman Wirth mais pour l’instant attardons-nous encore un peu à Friedrich Hielscher. Nous savons que celui-ci est né en 1902 à Plauen et qu’il fit des études de droit, cependant qu’il évolua au cours des années 20 dans les milieux allemands d’extrême-droite sans se sentir attiré par le national-socialisme. Il est alors l’auteur de plusieurs essais dont le livre intitulé Das Reich publié en 1931. C’est aussi l’époque où il se lia d’amitié avec Wolfram Sievers qui lui fit connaître d’autre part l’œuvre de Herman Wirth dont tous deux devinrent disciples. À un certain moment leurs chemins divergèrent toutefois et tandis que Sievers entra dans les voies du national-socialisme, Hielscher entra dès 1933 en conflit avec le nouveau régime. Son livre Das Reich fut interdit et a plus d’une reprise il eut maille à partir avec les autorités en place.

Mais point n’est ici le moment d’analyser le conflit d’idées qui séparait Hielscher de la pensée nationale-socialiste. Sachons toutefois qu’il devint la tête pensante d’un groupe d’opposition au régime que l’on peut appeler le Widerstandsgruppe Hielscher. Tout en demeurant l’ami et le collaborateur de Sievers à l’Ahnenerbe, Hielscher continua son œuvre de résistance et y aurait même entraîné Sievers, chose qu’il essaya de démontrer, mais en vain, au tribunal de Nuremberg pour sauver son ami de la potence.

Quant a Carl Schmitt, nous savons que ses détracteurs les l’accusent d’avoir participé à la rédaction de lois nationales-socialistes et il l’a fait incontestablement. Dès 1935, il devint néanmoins la cible des Juristes inféodés au Parti et en 1936 un article paru dans Das Schwarze Korps, l’organe officiel de la SS, l’amena à se retirer complètement de la vie publique. En 1945, il fut vilipendé comme juriste nazi bien que la commission d’enquête des Alliés ait conclu ses poursuites par un non-lieu. Interviewé, en 1970, par Jens Litten, un collaborateur du Deutsches Allgemeines Sonntagblatt, au sujet de ses activités sous le régime nazi, il déclara notamment : « j’ai commis un péché et puis fini ». Affirmation semblable condamne, à nos yeux, un homme, car il faut, nous semble-t-il, pouvoir assumer pleinement ses actes et ses responsabilités.

*

Abordons à présent le sujet même de notre exposé, c’est-à-dire la pensée et l’œuvre du préhistorien Herman Wirth, mais commençons par esquisser brièvement sa biographie.

Herman Wirth ou plutôt Herman Wirth Roeper Bosch, est né en tant que citoyen néerlandais à Utrecht, en 1885, comme le fils d’un professeur de gymnastique. Il fit des études de philologie germanique, d’histoire et de musicologie aux universités d’Utrecht et de Leipzig. Il obtint son doctorat, en 1910, avec une thèse, qui fut publiée par la suite, sur le déclin de la chanson populaire néerlandaise. Après une courte carrière comme chargé de cours de philologie néerlandaise à l’université de Berlin (le jeune Wirth était devenu entre-temps citoyen allemand) il s’engagea, en 1914, comme volontaire dans l’armée allemande pour devenir par la suite officier de liaison à Bruxelles, pour y contrôler et diriger le mouvement activiste flamand. Comme tel il participa activement à la proclamation, en 1917, d’une éphémère république flamande dont la défaite, en 1918, des armées impériales allemandes devait sonner le glas.

Ce n’est qu’en 1923 que Wirth s’installa à Marburg-sur-la Lahn, non pas comme professeur d’université, mais comme ethnographe indépendant, ce qui le conduisit à explorer la préhistoire de l’Europe. En 1925, il devint membre du parti national-socialiste (nº 20.151), mais quitta celui-ci dès le mois de juillet 1926. En 1928, il publia chez Diederichs, à Jena, son livre Der Aufgang der Menschheit.

Parmi ses principaux disciples nous trouvons à cette époque, comme nous l’avons déjà dit, Friedrich Hielscher et Wolfram Sievers, qui collaboreront, tout comme lui, mais à des titres divers, aux travaux scientifiques de l’Ahnenerbe dont Wirth devint, en 1935, un des co-fondateurs, pour quitter cet organisme en 1938. Mais entre-temps il était également devenu membre de la SS sous le n 25.87.76, tout au moins s’il faut en croire un articulet plutôt haineux paru dans Der Spiegel, en octobre 1980.

Au début, Wirth doit avoir été un membre des plus importants de l’Ahnenerbe car immédiatement il se voit confié la section d’études de l’écriture et des symboles préhistoriques. Dès l’automne 1935, Wirth fera d’ailleurs, pour le compte de l’Ahnenerbe, un voyage d’études en Scandinavie, pour refaire un voyage identique au mois d’août de l’année suivante. En 1938, ce fut la rupture avec l’Ahnenerbe. Les causes en doivent être de diverses natures. Il y à tout d’abord que les théories de Wirth en matière de préhistoire étaient fort controversées. À vrai dire les professionnels de la préhistoire le tenaient pour un dilettante, et déjà en 1932, le géologue Fritz Wiegers, dans Herman Wirth und die deutsche Wissenschaft, avait dénoncé ce dilettantisme en écrivant notamment :

« Les écrits de cet ethnologue ne sont qu’un tissu de fausses conclusions, d’affirmations gratuites et de négations d’évidences scientifiques”, en ajoutant que les “découvertes” de Wirth n’étaient guère plus que les “phantasmes d’un homme obsédé par une idée religieuse » (2).

Au sein de l’Ahnenerbe, il doit d’autre part avoir détonné par ses travaux qui visaient l’existence d’une race pré-indoeuropéenne dont tout le comportement culturel aurait été basé sur le matriarcat.

Avant d’aller plus loin dans les théories de Wirth, poursuivons sa biographie pour dire qu’après sa rupture avec l’Ahnenerbe, il retourna à une activité demeurée assez obscure.

Son ami, le Dr Joachim Weitzsacher témoigne :

« En 1938, après son éloignement de l’Ahnenerbe dont il était le fondateur (3), Herman Wirth se vit interdire d’enseigner, de prendre la parole en public et de publier. Il dut également abandonner sa chaire de professeur à l’université de Berlin. Il fut victime d’une campagne de diffamation et, pour finir, la loi du silence rejeta son nom dans l’oubli ».

En réalité, Wirth ne fut pas rejeté tant que ça dans l’oubli car, en 1945, les Américains saisirent toute sa bibliothèque et sa documentation qui était immense ; il fut frappé alors des mêmes interdictions que-durant les sept dernières années du Troisième Reich.

Privé de sa documentation et quasi sans moyens d’existence, il recommença toutefois son œuvre avec un courage admirable, aidé et soutenu par son épouse et quelques fidèles. En 1960, il parvint à publier, à Vienne, Um den Ursinn des Menschseins (4). Il créa également la “Europaïsche Sammlung für Urreligionsgeschichte” qui deviendra plus tard la “Europaïsche Sammlung für Urgemeinschaftskunde”. Enfin, depuis 1979, dans les ruines d’un vieux château situé à Thallichtenberch, Herman Wirth compte installer un musée et archives qui pourraient abriter l’ensemble de ses écrits et de ses collections.

À présent, âgé de plus de 95 ans, pratiquement complètement paralysé, il continue à parachever l’œuvre de sa vie entière avec l’aide de quelques amis dévoués et de quelques maigres subsides officiels.

*

Tâchons à présent d’étudier, ne serait-ce que fort superficiellement ce que représente l’œuvre de Herman Wirth. Pour le rédacteur anonyme de l’article de Der Spiegel, auquel nous avons déjâ fait allusion, il ne s’agirait que d’ein Grol für Germanenwahn… Pour Alain de Benoist, au contraire, « Wirth défend une sorte de pan-matriarcalisme protohistorique, très anti-indo-européen » (5). Dans ses recherches paléo-épigraphiques qui visent la reconstitution d’une religion primordiale, Wirth s’aventure, en réalité, bien loin dans la préhistoire, une préhistoire pour laquelle les Indo-européens ne seraient que les représentants d’une époque assez tardive, tout au plus proto-historique. Et en effet, tout ce que les tenants d’une “Tradition primordiale”, dont René Guénon et Julius Evola sont les figures les plus éminentes, peuvent affirmer de positif, c’est-a-dire de vérifiable, ne remonte pas plus loin que les premiers écrits avec lesquels commence l’histoire proprement dite. Tout le reste n’est que science conjecturale qui ne repose que sur des traditions convergentes, mais qui ne sont que des traditions, pour ne pas dire de simples légendes. La plupart des travaux de Wirth ne relèvent eux aussi que des sciences conjecturales, et tous ses relevés de signes et de symboles dont il nous a donné l’interprétation, comme l’a dit son détracteur Fritz Wiegers, ne reposent que sur des interprétations souvent ingénieuses, mais difficilement vérifiables, si pas totalement invérifiables.

Notons en passant que les préhistoriens classiques se méfient de tout ce qui est interprétation subjective. Ils font des fouilles, découvrent des restes fossiles ou des objets divers ; ils les classent et les situent le plus généralement d’après le site où ils ont été découverts. Des découvertes faites, ils peuvent tout au plus déduire qu’à telle ou telle époque l’homo sapiens doit avoir fait tel progrès dans la lente ascension de l’humanité vers ce que nous appelons prosaïquement la civilisation. Il est ainsi question. Comme nous le savons tous, du paléolithique inférieur, moyen et supérieur du mésolithique, du néolithique et des liges du bronze et du fer avec des subdivisions qualifiées de “civilisations” dont les plus récentes sont celles de Hallstatt et de La Tène. Pour leurs datations, ils s’en réfèrent actuellement à la méthode au radio-carbone.

En cours de route, les préhistoriens découvrent des indices de religion, de technologie, d’usages funéraires, etc., sans oublier les premières manifestations de l’art.

Parmi les vestiges d’une “civilisation” passablement évoluée, rappelons les peintures rupestres d’Altamira et de Lascaux que les préhistoriens classiques datent du paléolithique supérieur, soit environ entre 35.000 et 10.000 ans avant JC avec une aire de dispersion, pour les peintures rupestres tout au moins, que l’on peut qualifier de franco-cantabrique. Comme cette aire de dispersion se situe loin de l’Europe septentrionale, cette civilisation ne pouvait évidemment intéresser ni Wirth ni les savants de l’Ahnenerbe, tout férus de la civilisation indo-européenne dont les plus anciens vestiges ne peuvent se situer au-delà du Ve ou IVe millénaire avant notre ère. On doit même parler plutôt des IIIe et IIe millénaires, ce qui situe notre Tradition primordiale indo-européenne bien proche de nous… Et d’ailleurs un savant de la tradition indo-européenne comme Georges Dumézil ne travaille-t-il pas avant tout sur des sources écrites ? Or nous savons que l’écriture est de date passablement récente (6).

Les préhistoriens classiques se heurtent également à des énigmes dont celles des mégalithes. Ils les notent, tâchent de les interpréter, sans toutefois conclure, laissant cette tâche à des savants tels que Wirth, qu’ils tiennent toutefois en suspicion, car leur circonspection est grande.

Quant aux énigmes telles celles de l’Atlantide ou du continent perdu de Mu, ils tâchent de n’y point toucher, laissant les spéculations sur ces énigmes aux spécialistes de ce qu’ils considèrent comme de la science-fiction.

En ce qui concerne les Indo-Européens auxquels nous devons ce que nous appelons notre “Tradition primordiale”, avouons que ceux-ci sont ignorés des préhistoriens classiques. Le point de départ de cette dénomination et des problèmes qui s’y rattachent se trouve en effet dans un ouvrage du linguiste allemand Franz Bopp intitulé Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Lithauischen, Gotischen und Deutschen qui ne date que des années 1833-49. De la linguistique, basée sur des langues écrites, le problème des Indo-Européens s’est vite étendu à l’aire de dispersion des peuples parlant et écrivant en langue indo-européenne sans que les savants aient jusqu’ici pu se mettre d’accord sur le point de départ et la date, ou plutôt dates de cette dispersion.

Il serait intéressant d’étudier de plus près ce problème et l’on serait alors étonné de voir qu’en ce domaine règne la plus grande confusion. Ce qui est certain, c’est que partout où s’installèrent les Indo-Européens, ils se superposèrent à un peuple déjà installé avant eux dans la région qu’ils venaient d’occuper et qu’ils allaient se soumettre, les Dravidiens en Inde, par ex. Partout, aussi bien en Europe qu’en Asie, ils formeront les 2 castes dominantes, celles du clergé et des guerriers ou chevaliers.

Pour en revenir à Herman Wirth, nous devons constater que, tout en étant un disciple de Bachofen, ce romantique de la mythologie, comme l’appelait Alfred Bäumler, il était loin d’exclure la mythologie odinique de ses spéculations sur une religion matriarcale qu ‘il croyait pouvoir déduire des graffiti qu’il relevait sur les parois des grottes préhistoriques de l’Europe septentrionale. Les runes n’en sont pas exclues, de sorte que l’on peut voir dans ses théories une espèce de syncrétisme mythologico-religieux dont la Mutter Erde [Terre-Mère] serait la clef de voûte .

Il est certain, et la préhistoire classique le confirme, que dans l’Europe atlantique du IIIe millénaire avant notre ère, il doit avoir existé une religion “mégalithique” avec adoration d’une déesse de la fécondité qui était également une déesse qui présidait aux rites funéraires, mais il est certain aussi que dès le néolithique, voire le paléolithique, il y eut un culte à une déité féminine comme nous le prouvent de nombreuses statuettes comme les “Vénus” de Savignano (Italie), de Gagarino (URSS) et de Willendorf (Autriche), par ex., ou les têtes de femmes de Dolní Věstonice (Tchécoslovaquie) et de Brassempouy (France), ce qui nous conduit à au moins quelque 30.000 ans avant notre ère.

Comme les recherches de Wirth se sont surtout orientées vers la partie septentrionale de l’Europe, comme nous le confirment ses 2 voyages d’études de 1935 et de 1936, nous devons en conclure, pour parler le langage de la préhistoire classique, que ses recherches doivent surtout concerner la période dite du mésolithique avec un climat tempéré, qui ne commence que vers 10.000 ans avant notre ère pour s’étendre, au-delà du néolithique et des deux âges des métaux jusqu’aux premiers siècles de notre ère, avant la christianisation de l’Europe septentrionale.

Selon la Tradition primordiale, il dut toutefois y avoir eu avant cette période un autre climat plus que clément au cours de laquelle le Groënland et le Spitzberg étaient des terres verdoyantes et fertiles comme le rappelle d’ailleurs le nom du Groënland ou Terre verte. De quelle époque date cette période ? Laissons plutôt aux géologues qu’aux préhistoriens ou aux historiens de la Tradition primordiale de nous le dire. En effet, à quelle époque du Pleistocène faut-il situer cette période à laquelle doivent remonter les verdoyantes prairies de l’Ultima Thulé du lointain jadis ? Mais peut-être ne s’agit-il que d’une période plus récente qui se situerait entre 6.000 et 3.000 ans avant notre ère et qui s’appelle en géologie la période atlantique (7). Déjà l’hypothétique terre de Mu était alors engloutie depuis environ 12.000 à 12.500 ans avant notre ère (8). Ce fut probablement dans le même cataclysme que dut disparaître cette autre terre hypothétique qu’est l’Atlantide ou terre d’Hyperborée.

Quoi qu ‘il en soit, Herman Wirth n’a cessé durant toute sa longue existence de poursuivre ses travaux sur la préhistoire de l’Europe en attirant surtout l’attention sur la paléo-épigraphie. En sa recherche de tout ce qui peut toucher le matriarcat préhistorique, il a d’autre part souligné la grande importance qu’a pu avoir la civilisation pré-indogermanique pour le vie culturelle et cultuelle de l’Europe. La vie magico-religieuse de cette époque surtout fut une de ses préoccupations majeures en nous démontrant qu’avant la vague des conquérants indo-européens qui déferla sur tout le monde ancien depuis l’Atlantique jusqu’au proche-et extrême-Orient, il y eut des hommes préoccupés du spirituel, tout autant que ceux-ci.

Peut-être que tous ces travaux de Herman Wirth sont marqués d’un certain dilettantisme, mais n’est-ce pas l’écueil qui guette tous ceux qui s’aventurent dans les méandres du plus lointain passé de l’homme ? Combien d’amateurs de ce mystérieux lointain ne jonglent-ils pas avec des déductions et des approximations plus ou moins fantaisistes tout en se couvrant de l’argument d’autorité ! Ils savent ce que vous ne savez pas ; ils sont initiés et vous ne l’êtes pas. Ils tiennent leur savoir, directement ou indirectement, de quelque moine tibétain ou de tout autre gourou plus ou moins mystérieux et détenteur d’un secret immémorial…

Avouons-le : que de prétentieuses âneries ne découvre-t-on pas sous le couvert de ce que nos amis de la Tradition appellent la Tradition Primordiale. René Guénon et Julius Evola ont eu beau dénoncer et traquer les charlatans des sciences dites traditionnelles, ceux-ci n’en courent pas moins le monde et sont prêts vous faire croire toutes les fausses révélations et connaissances de leur imagination en délire, car la magie blanche et noire est loin d’être morte. Herman Wirth doit-il être classé dans la catégorie des charlatans de la Tradition ? Nous ne le croyons pas, mais il convient d’accueillir avec circonspection tout ce qu’il crut pouvoir déduire des fruits de ses recherches et de ses travaux. Rappelons-nous à quel point il s’est aventuré dans le cas de la chronique dite d’Ura Linda. Cette chronique est-elle un faux, une pure fantaisie littéraire dans le genre des Chants d’Ossian ? Est-elle une compilation tardive d’une tradition orale comme le Kalevala ? Le problème reste entier.

Par ailleurs souvenons-nous qu’il a été un grand savant en matière de préhistoire aussi longtemps qu’il fut persona grata au sein de l’Ahnenerbe. Après sa disgrâce, comme nous l’avons déjà dit, on alla jusqu’à lui interdire d’enseigner, de prendre la parole en public, de publier et de lui refuser tout crédit.

Toutefois comme l’a écrit Jean Beelen, « L’immense mérité du Prof. Wirth est d’avoir su pénétrer l’époque de l’écriture et de la symbolique et d’avoir démontré que les hommes de cette époque possédaient une conception cosmique qui fut à la base d’une religion populaire ». Et c’est déjà beaucoup, aussi devons-nous tenir compte de tout ce qu’il a fait et écrit, quitte à vérifier et discuter son incontestable grand apport à la préhistoire du monde occidental.

*

Au cours de cet exposé nous avons eu recours avec la plus grande reconnaissance à certaines données d’une part fournies dans une lettre personnelle d’Alain de Benoist, d’autre part dues à une note de notre ami Jean Beelen. D’autres renseignements proviennent du livre de Michael H. Kater sur Das Ahnenerbe der SS 1935-1945, ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1974).

*

Outre les 2 ouvrages de Wirth que nous avons déjà cités, celui-ci publia : Das heilige Urschrift der Menschheit (1931-1936), dont une nouvelle édition est parue à Vienne en 1980 ; Was heisst Deutsch ? (1933) ; Die Ura Linda Chronik (1933) ; Vom Ursprung und Sinn des Hakenkreuzes (1933) ; Die altesten Odal-Urkunden des germanischen Bauern (1936) ; Um den Ursinn des Menschseins : Die Werdung einer neuen geisteswissenschaft (1960) ; Der neue Externsteine-Führer, Europäische Urreligion und die Externsteine.

► Marc Eemans, brochure éditée par le Centro Studi Evoliani, Bruxelles, 1981.

◘ Notes :

(1) Cette note ne figure pas dans l’édition française de ce Journal, mais Pauwels et Bergier, dans leur Matin des Magiciens en ont donné une traduction. [Que ce texte soit véritable ou inventé, il reflète la distance critique d'EJ pur FH]

(2) Alfred Bäumler, le futur recteur national-socialiste de l’université de Berlin, posait également en 1932, la question « Was bedeutet Herman Wirth für die Wissenschaft ? »

(3) Disons plutôt le cofondateur, avec Heinrich Himmler, Hermann Reischle, Adolf Dabel, George Ebrecht, Erwin Metzner et Richard Hintmann, ces cinq derniers comme délégués de la “Rusha” de Walther Darré.

(4) On trouvera en annexe une bibliographie sommaire de ses écrits.

(5) Dans une lettre adressée à l’auteur de ces lignes au sujet de Wirth. Rappelons d’autre part que Julius Evola a abordé le sujet du matriarcat au chap. 6 de la deuxième partie de Révolte contre le monde moderne : “La civilisation de la Mère” (pp 293-303). Dans la note 1, au bas de la page 293, Evola écrit : « Nous invitons le lecteur à se reporter à l’ouvrage de JJ Bachofen, Das Mutterrecht, Bâle, 1897, afin qu’il puisse apprécier dans quelle mesure nous avons utilisé ici la documentation de cet auteur et dans quelle mesure nous l’avons mise à jour et intégrée dans un ordre d’idées plus vaste ». Depuis Bachofen, de nombreux auteurs ont abordé le sujet du matriarcat ou de la gynécocratie [pour une critique de Bachofen, cf. Le Mariage, ses formes, son origine, Hans Günther, Payot, 1952]. En annexe nous donnons la photocopie de l’article consacre dans le Dictionnaire des œuvres (Laffont-Bompiani, 1954), au livre de Bachofen, dont une traduction française [partielle] est parue aux éditions Alcan en 1938 [Du règne de la mère au patriarcat, textes choisis par Adrien Turel]. À notre tour d’inviter le lecteur à consulter cette traduction française [signalons la traduction intégrale par É. Barilier : Le Droit maternel : Recherche sur la gynécocratie de l'Antiquité dans sa nature religieuse et juridique, L'Âge d'homme, 1996. Est librement consultable en ligne Le Droit de la mère dans l'Antiquité, préface de l'ouvrage Das Mutterrecht, 1903]. Dans un livre par ailleurs très superficiel et par trop vulgarisateur, intitulé Le matriarcat, pendant 20.000 ans la femme a dominé l’homme (Best-seller, 1980), Jacques Marciereau donne une bibliographie de quelque cent titres.

(6) Dans une communication ultérieure nous reviendrons sur une analyse rigoureusement scientifique d’une de ces principales sources écrites, notamment le Rig-Veda qui a servi de point de départ à la savante étude de Lokamanya Bâl Gangâdhar Tilak : Origine polaire de la tradition vedique [The Arctic Home in the Vedas, 1903, tr. fr. paru chez Archè, 1979], dans laquelle ce savant hindou analyse de nombreux textes et légendes védiques qui, tous reportent l’origine des peuples indo-européens vers l’extrême nord, à une époque interglaciaire, cet extrême nord étant pour Tilak plutôt le nord de la Sibérie que le nord de l’Europe ou le Groenland.

(7) Notons cependant que le Groënland ne porte ce nom de terre verte que depuis le Xe siècle. Il lui fut donné alors par le chef norvégien Erik le Rouge, alors que les glaces le recouvraient déjà en grande partie, mais peut-être était-ce en raison d’une “Tradition primordiale” selon laquelle les titans de l’Edda l’aurait appelée “la verdoyante”. Rappelons que la couleur verte est dans l’optique traditionnelle, liée au savoir initiatique ainsi qu’au concept de “terre primordiale” (Cf. Jean-Michel Angebert : Le livre de la Tradition, Laffont, 1972).

(8) James Churchward, Mu, le continent perdu.

Introduction à la runologie

Notre ami le peintre surréaliste Marc. Eemans, décédé le 28 juillet 1998, a été l’un des premiers à introduire en Belgique les thèses de Herman Wirth et de Gustav Neckel. L’article que nous reproduisons ici est un document. Il provient d’une publication à tirage limitée, Le Bulletin de l’Ouest, paraissant pendant les années sombres de la dernière grande guerre civile européenne.

[Ci-dessous : Herman Wirth sur un chantier de fouilles en Scandinavie en 1935]

La runologie, ou science des runes, n’a guère été abordée jusqu’ici que d’une manière fort superficielle par les rares germanistes français ou belges spécialisés dans les études nordiques, aussi peut-on dire que la runologie est demeurée jusqu’ici une science quasi-inconnue des intellectuels de formation française.

La runologie, ou science des runes, n’a guère été abordée jusqu’ici que d’une manière fort superficielle par les rares germanistes français ou belges spécialisés dans les études nordiques, aussi peut-on dire que la runologie est demeurée jusqu’ici une science quasi-inconnue des intellectuels de formation française.La runologie, cependant, n’est pas une science moderne, puisque le premier auteur qui fasse mention de l’existence de runes n’est personne d’autre qu’Hérodote, l’historien des anciens Scythes. De son côté, Diodore de Sicile, un contemporain de l’empereur Auguste, nous apprend que les runes furent rapportées du Nord par l’aëde thrace Lion et son disciple Orphée. Quant à Tacite (Ann. XI. 14), il prétend que les anciens Germains auraient emprunté leur alphabet aux Phéniciens, sans toutefois pouvoir en fournir la moindre preuve, mais abondant ainsi comme à priori dans le sens de tous ceux qui depuis la Renaissance prétendent que toute lumière nous vient du bassin méditerranéen .

Les récentes acquisitions de la runologie nous permettent, au contraire, de parler davantage d’une dépendance des alphabets méditerranéens de certains signes préhistoriques d’origine nordique, aussi le Prof. Neckel défend-il la thèse que les alphabets italiques, phéniciens, grecs et runiques ont une racine commune. Tous proviendraient d’une écriture préhistorique. En fait les inscriptions runiques les plus antiques datent au moins de 3000 ans avant notre ère. On les retrouve depuis les parois rocheuses de l’extrême-nord européen jusque sur les bords du Nil, ainsi que sur les flancs du Sinaï, où elles furent gravées par des peuplades migratrices venues du Nord en Egypte et sur les rives de la Mer Rouge, l’épée à la main.

Après Tacite, il faut attendre plusieurs siècles avant de retrouver mention des runes dans quelque texte historique, aussi n’est-ce qu’au VIe siècle que l’évêque Venantius Fortunatus de Poitiers signale l’existence d’une écriture propre aux barbares germaniques, cependant que Saxo Grammaticus (XIIe siècle), secrétaire de l’évêque de Roskilde, les mentionne à son tour. Avant lui le fameux archevêque de Mayence, Rhabanus Maurus, qui vécut sous le règne de Charlemagne, fit mention d’un alphabet ou plutôt d’un futhark runique, accompagné du nom de chacune des lettres qui le composent. Dans un manuscrit du couvent de Saint-Gall, en Suisse, qui date de la même époque, nous trouvons également un futhark runique avec figuration des sons correspondants. Signalons d’autre part le Codex Argenteus, de l’évêque Ulfilas, ainsi que le Codex Runicus, de la Bibliothèque de Copenhague, qui constituent certainement les documents les plus précieux pour la connaissance des runes médiévales.

En l’année 1544, l’archevêque Johannes d’Upsala signale l’existence des runes bien avant l’introduction de l’alphabet latin dans les pays nordiques.

Avec Johannes Bure, un archiviste suédois, qui vécut de 1568 à 1652, nous pénétrons enfin dans le domaine de la runologie moderne. Il est le premier, en effet, à avoir publié un recueil d’inscriptions runiques conservées en pays scandinave. Il trouva un disciple enthousiaste en la personne du savant danois Olaf Worm, qui publia à son tour un ouvrage sur les runes en l’année 1636.

Citons encore parmi les premiers runologues le Suédois Olaf Verelius et l’Anglais Georg Hicks, qui publia toute une série d’alphabets runiques conservés dans les bibliothèques anglaises, et le Suédois Johannes Goransson, qui publia en 1750, un ouvrage intitulé Bautil, dans lequel nous pouvons trouver quelque 1.130 reproductions d’inscriptions runiques. C’est lui également qui fut le premier à situer l’origine des runes dans la préhistoire, tandis que nombre de runologues s’obstinent toujours à vouloir trouver celle-ci aux premiers siècles de notre ère.

Au XIXe siècle, la jeune science allemande s’occupe à son tour des runes et dès l’année 1821, W. C. Grimm publia à Göttingen un ouvrage demeuré classique, Ueber Deutsche Runen, dans lequel il fait pour la première fois une distinction entre les alphabets nordiques germaniques et anglo-saxons. Après ses travaux viennent ceux de Ludwig Wilser, du Prof. Neckel et, plus près de nous, de H. Wirth, de Reichardt, de Schilling et de tant d’autres encore.

Si les signes runiques furent employés aux premiers siècles de notre ère au même titre que les autres alphabets que nous connaissons (1), l’on peut cependant dire qu’à l’origine ils furent de simples signes symboliques, dont le sens était intimement lié aux divers exercices du culte. Les Eddas nous montrent, d’autre part, que les runes servaient de signes divinatoires et magiques, et Hérodote, de son côté, nous apprend que les Scythes se servaient également des runes pour connaître l’avenir (2).

Les runes ne révélaient pas seulement l’avenir, mais elles dispensaient également la sagesse et la puissance, ainsi que l’amour et la victoire. En un mot, tout ce que les hommes peuvent souhaiter ou craindre dépendait des runes, et les dieux eux-mêmes ne dédaignaient point leur puissance, comme nous l’apprend plus d’un chant des Eddas.

D’après le runologue Herman Wirth, les runes trouveraient leur origine dans les connaissances astronomiques, ou plutôt astrologiques, de nos ancêtres qui divisaient l’année solaire en périodes qui correspondent aux 16 signes de l’alphabet runique primitif. Il a notamment appuyé ses théories sur les calendriers runiques qui étaient encore en usage un peu partout dans les pays nordiques au début du siècle dernier. Mais point n’est ici l’endroit d’analyser par le détail les théories d’Herman Wirth.

Qu’il nous suffise encore de dire que les runes, malgré l’interdit dont elles furent frappées par l’Église, n’ont jamais complètement disparu du monde germanique et de nos jours encore elles appartiennent, sous forme de signes symboliques, pour la plupart de nature bénéfique, au patrimoine commun du monde nordique. On les retrouve seules ou associées à d’autres signes symboliques, également d’origine aryenne comme la roue du soleil et l’arbre de vie, dans les motifs architecturaux et décoratifs. Elles constituent notamment certains des ornements les plus caractéristiques de nombreux monuments gothiques, ainsi que d’innombrables spécimens de l’architecture rurale nordique.

Cet aspect particulier de la runologie appliqué à nos régions fera l’objet d’une prochaine étude. Nous y montrerons, à l’appui de quelques exemples pris au hasard, combien nos régions sont demeurées fidèles, et cela malgré plusieurs siècles de dénordisation systématique, à leurs traditions nordiques.

► Marc. Eemans, Bulletin de l’Ouest n°8, 1942, pp. 93-94.

◘ Notes :

(1) Il nous faut alors distinguer plusieurs alphabets, notamment l’alphabet ou futhark germanique composé de 24 signes, l’alphabet nordique composé de 16 signes et l’alphabet anglo-saxon également de 24 signes, ainsi que plusieurs variantes de ceux-ci, dont le second alphabet nordique de 12 signes.

(2) C’est sur la foi d’Hérodote que d’aucuns prétendent situer le berceau des runes sur les rives de la Mer Noire, comme si les Scythes qui vécurent quelques siècles avant notre ère au nord du Pont-Euxin n’avaient pas pu apporter les runes de leur patrie d’origine qui est le haut nord ?

◘ Ouvrages à consulter :

- WIRTH (H.) — Die Heilige Urschrift der Menschheit (Verlag Köhler u. Amelang, Leipzig).

- NECKEL — Herkunft der Runen (Forschungen und Fortschritte, 9. Jahrgang, Nr. 20-21).

- REISZ — Runenkunde (Reclam-Verlag, Leipzig).

- SCHILLING — Herkunft der Runen (NordlandVerlag).

- URNSZ — Handbuch der Runenkunde (Verlag Niemeyer, Halle).

- JAFFE — Geschichte der Runenforschung (Verlag Behr und F. Feddersen, Leipzig-Berlin).

- WEIGEL (K. Th.) — Runen und Sinnbilder (Alfred Meszner-Verlag, Berlin).

Aspects du mouvement culturel de l'Allemagne contemporaine

Aujourd’hui, en Allemagne, se forme un mouvement qui mérite d’être signalé, et qui pourrait être caractérisé par la formule : “Retour aux origines”. Les regards se dirigent vers l’aube de l’humanité, vers des époques primordiales, d’où semble encore résonner à travers mythes, symboles et traditions de primitifs, une sensation originaire des choses. Au sein même des ombres de la préhistoire, comme dans une puissance de vision renouvelée, semblent se dessiner — au-delà des traces dispersées de l’archéologie et de la paléontologie — des “présences” inattendues : presque comme lorsqu’en haute montagne, parmi les brumes qui soudain se déchirent, apparaissent un instant des parcelles illuminées des lointains paysages des vallées. C’est le mirage des origines.

Le titre d’une très récente publication, figure de proue d’une importante maison d’édition (Eugen Diederichs Verlag, Iéna) engagée courageusement dans le mouvement — Vom Ursprung zur Vollendung (1) — est par lui-même très significatif. Il ne s’agit pas d’une vogue, d’une manifestation – parmi tant d’autres — de la volonté d’évasion et de distraction de nos contemporains. L’on ne se retourne pour mieux voir, tel celui qui ne revient jamais en arrière, que pour prendre son élan. L’on croit que les plus anciennes cultures contiennent à l’état pur les significations profondes des races et des traditions, altérées par les circonstances des temps et qui, ressuscitées, peuvent se muer en forces créatrices pour le “devoir”. Ainsi, c’est des fondements de ce courant qu’un Hans Mühlenstein tire les thèmes pour le symbole d’une Naissance de l’Occident, qui s’oppose au fameux Déclin de l’Occident déjà proclamé par Oswald Spengler (2). Quant à Herman Wirth, partant de la gigantesque enquête sur la préhistoire dont nous parlerons, c’est sur le problème de la religion dans le monde moderne qu’il débouche et le symbolisme “pré-antique” l’aide à tenter d’augmenter la force de la conception chrétienne par une signification cosmico-universelle.

L’on devine à partir de cela qu’une attitude particulière est à la base de telles recherches, à différencier de celles qui existaient déjà : il s’agit de synthèses, de recherche de significations vivantes, selon une “volonté d’esprit” qui s’applique à l’histoire et à la préhistoire, avec un désaccord déclaré pour les méthodes et les limitations philistino-positives des “spécialistes”. C’est Vico, et c’est aussi le “second” Schelling — celui de la Philosophie der Mythologie (a) — qui ont ouvert la voie. Des prémisses critériologiques fondamentales sont renversées : dans ce que l’on appelle “religions naturalistes”, par ex., il n’aurait pas été question d’éléments naturels divinisés et exprimés allégoriquement, mais, à l’inverse, d’éléments naturels utilisés symboliquement pour exprimer des significations spirituelles possédées directement, sur la base desquelles se serait développé un “savoir” comprenant le naturel et le surnaturel, le physique et le métaphysique comme deux parties non séparables, mais au contraire transparentes l’une dans l’autre.

Le dogme “évolutionniste” — idée selon laquelle plus l’on recule dans le passé et plus l’on rencontre des formes inférieures de culture — se trouve ainsi attaqué de front, même si les opinions n’arrivent pas d’emblée à se déclarer pour la thèse opposée. Par ex., selon Wirth, les prétendus “primitifs” ne devraient pas être considérés comme les états originaires de l’humanité, mais au contraire comme les derniers résidus dégénérescents de cultures différentes encore plus anciennes et de caractère supérieur. Et si pour ces dernières — comme nous le verrons — l’on croit pouvoir retrouver des témoignages qui remontent jusqu’à l’âge de pierre ; si l’on arrive à soutenir que l’idée même de “l’homme des cavernes” doit être révisée, parce que l’homme n’aurait pas adopté les cavernes comme demeures, mais, au contraire, comme des lieux de culte adaptés à des mobiles particuliers symbolico-rituels, lieux dont la protection naturelle expliquerait la survivance de traces qu’ailleurs le temps et les éléments ne pouvaient pas respecter — si l’on arrive jusqu’à ce point, il est évident que tous les domaines où, sous une forme ou sous une autre, règnent encore les hypothèses darwiniennes sur l’origine animale de l’homme, doivent être reconquis.

À la suite de cela, il s’est trouvé dans le mouvement en question quelqu’un qui n’a pas hésité à affronter pleinement le problème, sans reculer devant des conclusions paradoxales. En deux ouvrages importants, Edgar Dacqué (3) prend position en matière de biologie et d’anthropologie, et, allant jusqu’au bout des thèses vitalistes de Hans Driesch, développant Bergson, lançant de nouvelles forces à travers les percées déjà effectuées dans la théorie de l’évolution, justifiant par des interprétations modernes d’anciennes idées contenues dans des légendes et des mythes, bat Darwin en brèche. L’homme ne serait pas descendu d’espèces animales, selon Dacqué, mais bien au contraire les espèces animales seraient descendues de l’homme de façon involutive. Il ne s’agit pas pourtant — bien entendu — de l’homme que nous voyons aujourd’hui, mais bien d’une souche humaine primordiale (Urmensch), dont l’homme d’aujourd’hui constituerait toutefois la ligne de descendance directe, alors que non seulement les types anthropoïdes, simiesques, etc., considérés comme ancêtres de l’homme, mais même les autres espèces de l’animalité, constitueraient des formes de dégradation, de chute, de déviation par rapport à la direction centrale humaine.

Comme un groupe de forces qui, parties ensemble à l’attaque, sont séparées dans la bataille, et que, au-delà de certaines d’entre elles qui se trouvent paralysées, brisées, dispersées, repoussées, enfermées en des tentatives avortées, dans des chemins sans issue, seul un petit groupe réussit à maintenir la direction et le but primitif, à se frayer un passage, à déboucher enfin sur les positions conquises ; de la même manière, dans l’optique de Dacqué, l’homme exprimerait la seule forme dans laquelle arrive à se réaliser et à se maintenir debout le type de l’“homme primordial”, alors que toutes les autres espèces animales représenteraient le sillage de beaucoup de tentatives avortées, arrêtées, déviées, que la même volonté, le même mystique “Urmensch” a laissé derrière lui. Dans le “totémisme” des peuples primitifs, et également dans certains cultes anciens d’“animaux sacrés”, résonnerait justement l’écho d’une telle connaissance, la commémoration du rapport originaire avec des forces mystiques qui se trouvent aux racines de l’animalité, qui faisaient partie de la même nature de l’“homme primordial”, et que l’homme ne voit maintenant que hors de lui presque sous la forme de morts d’un combat cosmique.

Les discussions, les “difficultés à croire” et les réactions des milieux positivo-évolutionnistes que de semblables thèses suscitent, sont faciles à imaginer. Dacqué est sur ses positions, en ligne de défense. Ce que l’on appelle les “formes de transition” ne pourraient-elles être, au contraire, des formes de croisement ? Et quand bien même l’on arriverait à constater une continuité typologique effective jusqu’à l’homme, de cela peut-être reste-t-il décidé a priori dans quel sens la ligne a été parcourue ? Pourquoi le fait que toute trace préhistorique de l’homme soit plus récente que les traces des espèces animales ne pourrait-il pas signifier que l’homme est entré le dernier dans ce processus de matérialisation et de dégénérescence, dont l’anthropoïde, l’homme-singe et l’homme glaciaire seraient justement les premiers résultats ? Et si l’on admettait, pour la souche primordiale de l’humanité, une forme de corporéité dont l’élément le plus dense (auquel correspondrait aujourd’hui le système osseux) — à la différence de celui d’espèces déjà plus avancées en direction de la chute — n’était pas encore tel qu’il puisse donner prise au processus de fossilisation qui aurait pu nous en transmettre les vestiges — si l’on admet ceci, qu’est-ce qui s’opposerait, sur le plan des principes, à l’idée de la présence d’une telle souche humaine primordiale dans la plus haute préhistoire ?

Naturellement, tout ceci demande des concessions qu’il n’est pas possible de faire si l’on n’entend pas passer d’une forma mentis à une autre, et même d’un type de vision universelle à un autre. Mais c’est justement de cela que vient — à notre avis — la valeur symptomatique de positions comme celles de Dacqué.

***

Abandonnant des hypothèses aussi difficilement perceptibles, mais en demeurant pourtant toujours sur le terrain de la “pré-antiquité”, nous rencontrons un autre explorateur : Herman Wirth.

Herman Wirth publie le premier volume d’une œuvre monumentale, qui entend reconstruire l’histoire de la religion, du symbolisme et des écrits d’une race “nordico-atlantique” primordiale, dont les témoignages remonteraient jusqu’à la période paléolithique (4). Chacun sait combien est riche de descriptions détaillées et pittoresques sur l’Atlantide et sur la Terre des Hyperboréens, sur la base d’une “clairvoyance” toujours occupée à de bien trop hautes choses pour pouvoir se rendre crédible par quelque petite preuve positivement contrôlable, cette littérature pseudo-occultiste et “théosophiste” qui, de nos jours, constitue une vraie plaie. Mais, chez Wirth il ne s’agit de rien de semblable. Quelle que soit la hardiesse de ses synthèses, Wirth reste un Fachmann [spécialiste], un technicien, dont l’érudition en matière de philologie, de paléographie, de légendes anciennes, de tout ce qui fait référence soit à la préhistoire, soit aux cultures des peuples primitifs de là planète entière, trouve difficilement son égal. Le matériau qu’il recueille dans le premier volume (et pour le second est annoncée la reproduction de cinq mille graphismes à l’appui de sa thèse) est démesuré, et dans une première et même dans une seconde lecture il n’est pas possible dé le maîtriser lorsqu’on n’est pas déjà avancé dans ces études. Il s’agit donc d’une œuvre sérieuse, qui, sur le plan même des sciences spécialisées dans les domaines abordés, ne peut être ignorée, ni aisément démolie.

Wirth dit être simplement parti de l’étude de certains signes et de certains symboles, conservés selon une très ancienne tradition dans la Hollande du nord, sa patrie, notamment dans les ulebord.

Le premier pas a consisté à se rendre compte de la correspondance de ces signes avec d’autres figurant sur des inscriptions, objets rituels, colonnes funéraires, etc. — disséminés en Saxe, dans la région du Zuiderzee, sur les côtes baltiques — d’origine runique, remontant à l’âge du bronze et des “transmigrations des peuples” ; ensuite, à les retrouver, muets et mystérieux, sur les noires roches scandinaves de la période paléolithique, par suite de quoi à l’hypothèse de leur origine méditerranéenne vint se substituer celle d’une origine nordique autrement plus ancienne.

À partir de là, il s’agit de recueillir et de comparer une quantité d’éléments semblables, qui n’avaient été précédemment considérés que séparément. Du nord au sud : alors que d’anciennes légendes irlandaises et bretonnes rappellent la tradition d’un “peuple aux grands vaisseaux étrangers” venu du nord, et même celle d’une île, terre ou cité mythique engloutie, des régions baltiques en descendant vers la France et l’Espagne, et puis sur le littoral même de l’Afrique atlantique — et dans le très ancien matériel paléographique des races des nègres Vai, Jorubi, etc., déjà mis en lumière par Frobenius — s’étendent les traces d’une même forme de culture, remontant à la période mégalithique.

Le fil de ces étranges correspondances ne s’arrête pas là. Il conduit dans le bassin méditerranéen même : on établit la liaison, en considérant tout de même des traces d’une période plus récente, avec le graphisme libyen (numide-berbère), avec l’écriture linéaire de l’Égypte pré-dynastique, avec les autres traces de cultures très anciennes dispersées dans l’Égée, dans le sud de l’Arabie, dans le Canaan amorrhéen.

C’est alors qu’apparut à Wirth l’idée d’une grande tradition préhistorique unitaire, héritage, originairement, d’une race unique, qui de l’Europe s’est déplacée à l’occident vers l’Amérique (traces esquimaudes et nord-américaines de la période primaire de l’âge de pierre, ensuite, plus bas, traces plus récentes en Amérique centrale), à l’orient vers l’Asie du Nord, l’Asie centrale et la Polynésie ; à une correspondance ethnico-anthropologique des souches survivantes, liées par affinités au type blanc de l’homo europaeus, se joint la correspondance de symboles, d’images, de sons et de mythes primordiaux. Des fragments aussi disparates se disposent comme dans une mosaïque grandiose pour composer une figure unique. De là l’hypothèse de Wirth sur la race nordico-atlantique.

Porteuse d’une culture de caractère cosmico-symbolique, cette race aurait eu pour berceau la région qui correspond aujourd’hui à l’Arctique (b). Dans la période tertiaire, la glaciation — dont, selon Wirth, on retrouverait aussi le souvenir dans les Veda, les Avesta, et dans les Edda — aurait repoussé cette race vers le sud. Une première vague migratoire aurait rejoint l’Amérique du Nord, l’Asie du Nord et une région correspondant à la partie septentrionale de l’Atlantique. C’est la race “nordico-arctique”, qui se rapporterait au groupe I de la classification moderne sanguino-sérologique (5).

À des milliers d’années de distance, serait advenue une seconde émigration étendue jusqu’à l’Amérique centrale (traces dans le Maine, en Californie, dans les souches des indiens Hopi et Puéblo — les civilisations aztéco-incas naîtraient, par contrecoup, en des époques beaucoup plus récentes). Enfin, à partir de là ou directement, serait advenu un grand déplacement dans une région correspondant à l’Atlantique : c’est la race “atlantico-nordique”, souche du groupe sanguino-sérologique II.

À l’époque primaire de l’âge de pierre, les Atlantico-Nordiques auraient rejoint l’Europe occidentale. (culture de La Madeleine, Gourdan, Altamira), pour connaître ensuite, entre le paléolithique et le néolithique, un nouveau grand rayonnement de l’occident vers l’orient, avec production progressive de croisements avec des races déjà mêlées : par voie continentale jusqu’en Asie (souches blondes chinoises) ; le long de l’Afrique septentrionale (Kabyles, souche blonde berbère) jusqu’à l’Égypte pré-dynastique (découvertes d’El Hôsch, écriture linéaire pré-hiéroglyphique) et aux régions de la Méditerranée orientale (rencontre avec les Sumériens) ; par mer, jusqu’aux centres de l’Égée pré-historique (Chypre, Crète) ; encore par mer, en débouchant en Arabie méridionale, en Mésopotamie, en Inde, jusqu’aux souches blanches maories.

Partout où ces vagues arrivèrent, on trouverait des résidus d’une civilisation identique, d’où les correspondances déjà relevées en cycles de mythes, de signes, de sons, de symboles, idéogrammes et hiérogrammes. Les plus anciennes écritures hiéroglyphiques — comme l’égyptienne et la chinoise — seraient des formes récentes, que précéderait une écriture linéaire unitaire, remontant à l’âge de pierre. L’île “Atlantide” — celle précisément que l’on retrouve dans la tradition rapportée par Platon et par Diodore, celle à laquelle un groupe de légendes du littoral atlantique euro-africain attache un “Peuple d’Occident” ou “Peuple de la Terre de la Mère”, ou “Peuple aux vaisseaux étrangers”, et qui dans le Vendidad est désigné sous le terme de Mo-uru, c’est-à-dire “Terre de la Mère” (d’où, d’après Wirth, les Maures, les Ma-oris, les A-morites, etc.) — aurait été le siège central d’une telle culture. Les diverses colonies durent vraisemblablement conserver certains liens avec lui (cela expliquerait plusieurs changements concordants du symbolisme de l’année, dont nous parlerons), jusqu’aux environs de l’an 6 000 av. JC.

À cette époque — qui coïncide approximativement avec le commencement de ce que la tradition hindoue désigne sous le nom d’“âge obscur” (kâli-yuga) — l’on constate une mystérieuse interruption. Les liens avec la tradition centrale sont rompus. Un cataclysme dut engloutir l’île Mo-uru. Le souvenir s’en éteignit progressivement ou se transforma en mythe dans les colonies, qui cependant continuèrent à en conserver l’héritage en racines de langue, signes, rites et hiérogrammes d’un même type. L’on s’achemine vers la limite des “temps historiques”.

Pour ce qui concerne le thème central du symbolisme qui aurait été au cœur d’une telle civilisation préhistorique, il résulterait des recherches de Wirth qu’il était lié à l’alternance de la lumière dans l’année, à l’acceptation de la grande alternance cosmique des saisons dans une signification supérieure et sacrée. Le soleil est le principe révélé, le “Fils” de la divinité, qui, comme chaleur et comme lumière, fait naître la vie : “germe de vie”, “vie”, “lumière des terres” (le landa ljòme des inscriptions archaïques des Runes), dont le signe, dans l’idéographie de souche nordico-atlantique, exprime simultanément l’“homme”. Et comme dans son cours annuel le Soleil meurt et renaît, de la même manière l’homme a son année, il meurt et renaît.

Tel serait le thème central : l’année solaire comme expression d’une loi universelle de renouvellement. Les phases particulières du Soleil dans son cours sont, en conséquence, des “moments” de la divinité, ou les divinités elles-mêmes ; fixées idéographiquement en relation avec les constellations du Zodiaque — et ainsi souvent avec des dessins d’animaux, comme ceux de plusieurs découvertes préhistoriques, dont l’interprétation commune comme reproductions naturalistes serait erronée — elles constituaient une “série sacrée” valant simultanément comme alphabet, comme symbole, comme notation du temps et des astres, en correspondance avec des sons déterminés, racines d’un langage primordial.

Dans l’alternance du “dieu-année”, un point aurait revêtu une importance particulière, à cause également du plus grand contraste entre les saisons propre au centre nordique originaire : le moment où la lumière, au point le plus bas de l’écliptique, semble s’éteindre et abandonner la Terre, sur laquelle au contraire, elle resplendit de nouveau : c’est le solstice d’hiver. Le “dieu-année” ici est la “hache”, le “dieu-hache”, le “dieu-épine”, c’est-à-dire qui sépare en deux — arc ascendant et arc descendant (“double arc”, “double serpent”, “ciel et terre”, les “deux montagnes”, etc.) — le signe O de l’année.