-

Lépante

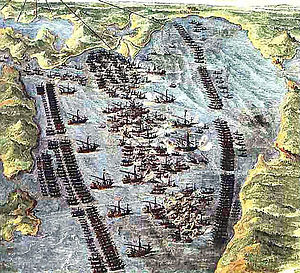

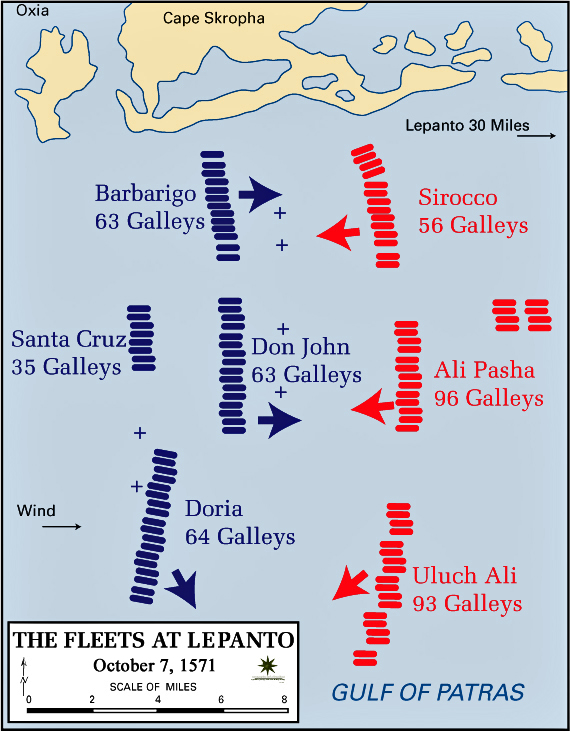

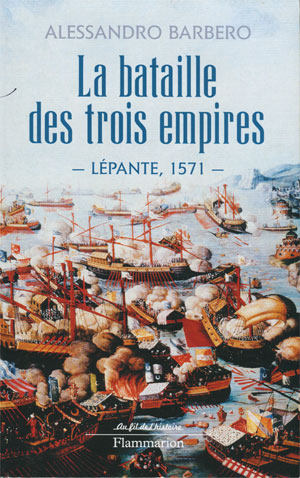

Entre le XIVe et le XVIIe siècle, la menace ottomane est la source de l'une de ces grandes inquiétudes qui agitent l'Europe chrétienne. La crainte d'une destruction totale se propage surtout dans l'onde de choc causée par la prise de Constantinople (1453). Cette angoisse, particulièrement vive dans les territoires les plus exposés à la progression territoriale ottomane, favorise l'émergence d'une identité européenne qui se construit notamment en opposition au monde ottoman. Son emprise territoriale comprend en effet la Cappadoce, le Pont, la Bythinie et presque toute l'Asie qu'on appelle mineure, et, après le franchissement de l'Hellespont, elle englobe la Grèce et a porté ses étendards jusqu'à la Save et au Danube. En Méditerranée, sa suprématie navale est totale depuis le règne de Soliman le Magnifique (1521-1566). La peur des Turcs connaît son point d'orgue dans la péninsule italienne quand son successeur, Sélim II, entreprend la conquête de Chypre : le 1er août 1571, les Vénitiens de Famagouste capitulent, ce qui provoque un grand émoi en Europe. La république de Venise réagit en demandant son aide aux puissances chrétiennes voisines. Le pape Pie V entreprit avec Philippe II d'Espagne, Gênes et les chevaliers de Malte les négociations qui aboutirent à la formation de la « Sainte Ligue ». Une flotte chrétienne de 240 galères est alors constituée et placée sous la direction de Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint et demi-frère du roi d'Espagne Philippe II. Le dimanche 7 octobre 1571, au large de Lépante, près du golfe de Corinthe, la coalition hispano-vénitienne inflige une sévère défaite à la flotte ottomane, comprenant 300 galères et dirigée par le grand-amiral Alī Pacha. Seuls une trentaine de navires turcs échappent à la destruction. Au total, 8.000 Espagnols et Italiens perdirent la vie, 21.000 furent blessés, et les Turcs perdèrent entre 20.000 et 30.000 hommes. Malgré sa célébrité pour avoir mis fin au mythe de l'invincibilité de l'Empire ottoman, cette victoire navale chrétienne eut peu de conséquences dans le rapport des forces en Méditerranée : en effet, dès 1573, la conquête turque de Chypre est consacrée par un traité de paix passé entre l'Empire ottoman et Venise affaiblie, marquant ainsi un redéploiement de réseaux consulaires et négociants en Méditerranée orientale. Et, en 1574, avec l'aide de leur marine qu'ils ont eu le temps de reconstituer, les Ottomans s'emparent de Tunis qui appartenait aux Espagnols. Malgré le mépris de Voltaire pour cette victoire (célébrée comme providentielle par l'Église), il est certes loisible de se demander quel eût été le sort de la chrétienté si la fortune des armes avait changé de camp. Mais que retenir de cette histoire à l'heure de l'UE et de l'empire ottoman liquidé ? Si de nos jours la politique des États européens considère la Turquie comme un interlocuteur avant d'en trouver un partenaire, ce dialogue nécessite néanmoins de limiter sur un plan géopolitique toute recherche d'extension de son influence via un double-jeu avec la puissance américaine. C'est à une telle vigilance que nous invite ci-dessous l'humble étude rétrospective de R. Steuckers.

7 octobre 1571 : Bataille de Lépante

7 octobre 1571 : Bataille de LépanteRéflexions historiques et géopolitiques sur l’aboutissement d’un conflit trois fois séculaire

1571 : Bataille de Lépante. Victoire européenne. Défaite turque. Un choc brutal, de grande ampleur pour l’époque, mais un choc bref. La bataille, en effet, ne dure que de 3 à 5 heures. Mais, et c’est surtout cela qu’il faut rappeler aujourd’hui, elle s’inscrit dans une vaste épopée : celle de l’Europe, toujours divisée en fractions rivales, incapable de bander toutes ses forces dans un effort unique sur le long terme. Mais en dépit des incohérences européennes, l’esprit européen, celui que nous aimerions voir se perpétuer, s’est forgé dans la lutte contre les faits turcs, barbaresques et islamiques, qu’on le veuille ou non, qu’on le déplore au nom d’une solidarité euro-arabe de gaullienne ou de tercériste mémoire ou qu’on l’applaudit parce qu’on partage la vision de Samuel Huntington (“le choc des civilisations”) ou du turcologue français, récemment décédé, Jean-Paul Roux (“un choc de religions”).

Cette épopée commence certes avec les Croisades, lancées par le pape Urbain II après la victoire seldjoukide de Manzikert (1071) contre les forces exsangues de l’empire byzantin. C’était 500 ans avant Lépante... Dans son discours à Clermont-Ferrand, Urbain II évoque “l’irruption dans la Romania d’une race barbare”, dont il faut contrecarrer les desseins. Ce discours, affiché en 2004 dans la cathédrale de Mayence où se tenait une remarquable exposition sur les croisades, contient finalement peu de références chrétiennes : le Pape qui s’adresse à la chevalerie franque évoque bien plus nettement la “Romania”, dont Byzance était la partie orientale, certes en bisbille avec Rome, mais qu’il fallait sauver du naufrage provoqué par des tribus qui prenaient le relais des Huns qui, eux, avaient jadis culbuté l’Empire romain et scellé sa disparition. Jugée schismatique ou non, la Rome orientale, parce qu’elle constituait un espace qui jadis avait été romain, ne pouvait pas tomber entre les mains de “barbares”, considérés à tort ou à raison comme les héritiers des Huns.

Effervescence nomade et “ghazi” djihadistes

Malgré leur échec final, les Croisades bloqueront l’arrivée des tribus turques en Anatolie, en cette partie hautement stratégique de l’ancienne Romania, pendant un peu plus de 2 siècles. Mais l’histoire est systole et diastole, avancées et reculades. Dès la fin du XIIIe siècle, l’empire byzantin, moribond, est devenu aussi mou que le yoghourt, explique l’historien anglais de l’empire ottoman, Jason Goodwin. Comme dans les années qui ont précédé la bataille de Manzikert, les tribus pastorales turques, avec leurs troupeaux de moutons, s’installent en Anatolie et y font souche. Elles fondent des émirats et des sultanats de modeste envergure, sans aucune perspective d’unité entre eux. Les nouveaux arrivants sont envoyés aux frontières occidentales pour grignoter les territoires résiduaires de Byzance. Les grands empires musulmans du Moyen Orient n’avaient pu les absorber : ils les avaient poussées en avant, à toutes fins utiles. Ces éléments susceptibles de provoquer des troubles ou de bouleverser les ordres établis avaient été invités à quitter les grands centres du “Dar el-islam” (la maison de la paix) pour être expédiés aux confins du “Dar el-harb” (la maison de la guerre), selon une stratégie éprouvée.

Dans une phase ultérieure de ce mouvement de populations, les petits sultanats et émirats d’Anatolie intérieure imitent les grands empires musulmans car, eux non plus, ne peuvent tolérer la présence en leur sein de nomades non organisés selon des critères étatiques, qui ne paient pas d’impôts et demeurent rétifs à toute forme de sédentarité. L’effervescence nomade est donc jugée tout à la fois subversive par les pouvoirs turcs établis de la Transoxiane à la Perse et de la Perse à Bagdad, et utile dans la mesure où, sur les frontières de l’Oumma, elle défie les empires infidèles, les harcèlent, les grignotent, les appauvrissent. À la fin du XIIIe siècle, les tribus turques sont sur la Méditerranée, sur les côtes de l’Égée, face à une Grèce encore entièrement byzantine. Non seulement, elles ne se bornent plus à surplomber les littoraux de la Mare Nostrum du haut du plateau anatolien, en les menaçant perpétuellement, comme au temps du discours d’Urbain II, mais l’immense monde turc, dont les sources se situent au cœur même du continent asiatique, a désormais une fenêtre sur la Méditerranée.

Par ce simple fait, la donne géopolitique planétaire change dès les dernières décennies du XIIIe siècle. L’arrivée face à Rhodes de “ghazi” (seigneurs de la guerre) turcs, plus ou moins dépendants du sultanat seldjouk de Rum (Iconium ou Konya), ne constitue sans doute pas un événement considéré comme “majeur” par la plupart des historiens, un événement que l’on retient dans les manuels d’histoire : il n’en demeure pas moins que ces “ghazi” aventuriers ont été le fer de lance, sans doute inconscient, d’une dynamique historique nouvelle, et non encore close, dans le bassin oriental de la Méditerranée. La tribu turque des Danishmends, elle, avait conquis les cités byzantines de la côte pontique occidentale. Ainsi, petit à petit, la Romania anatolienne devenait une Turquie et se déshellénisait.

Des razzias à cheval à la création d’une petite flotte qui écume l’Égée

Au même moment, l’Europe, de la Baltique à l’Adriatique, soutient, tant bien que mal, le choc des Mongols, qui battent les Impériaux et les Polonais en 1241 et déboulent sur les côtes dalmates en 1242. Ils venaient de détruire l’empire du Khwarzem du Shah Djalal ad-Din, dont les Seldjouks d’Iconium étaient vassaux. Ceux-ci seront battus à leur tour par les Mongols en 1242, qui atteindront, avec Hülagü, l’apogée de leur puissance, pour disparaître encore plus rapidement à la mort de leur grand khan. L’empire mongol, malgré la prise de Bagdad, ne parvient pas à maîtriser à temps l’ensemble du Proche- et du Moyen-Orient ; immédiatement après les troubles suscités par la mort d’Hülagü, les mamelouks d’Égypte balaient les derniers cavaliers mongols de Palestine et font de l’Euphrate leur frontière orientale : quelques décennies avant Lépante, les Ottomans absorberont et le Proche-Orient et l’Égypte, devenant de la sorte la principale puissance du monde au XVIe siècle. C’est avec les ressources de la Mésopotamie et de l’Égypte qu’ils affronteront Charles-Quint et Philippe II, pour la maîtrise de l’ensemble du bassin méditerranéen.

Avant l’arrivée de quelques “ghazi” inconnus face à l’île de Rhodes au XIIIe siècle, la logique d’expansion des peuples hunniques et turco-mongols avait été cavalière et continentale. Dès l’arrivée des premières tribus sur les côtes de l’Égée, d’audacieux précurseurs, aidés par des renégats grecs, arment de maigres navires et écument l’espace égéen. Ils pillent les navires chrétiens et rançonnent les côtes de la Grèce et de la Thrace. Ce sont les premières manifestations de la présence turque dans l’espace euro-méditerranéen. Une présence toujours actuelle, d’ailleurs, en dépit de toutes les défaites ultérieures de l’empire ottoman. Ces petites flottes de l’Égée amorcent donc une guerre navale qui atteindra son apogée à Lépante, près de 300 ans plus tard. Nous avons donc affaire à une “guerre longue”, comme on dit aujourd’hui, surtout chez les historiens anglo-saxons. Effectivement, il serait arbitraire, et erroné, de détacher la seule Bataille de Lépante de son vaste contexte et de l’extraire de la durée véritable de cette “guerre longue”, dont elle n’est finalement qu’une étape et non l’aboutissement.

On ne peut pas considérer les guerres de l’histoire comme des conflits limités à quelques années et à quelques batailles : toutes, autant qu’elles sont, s’inscrivent dans des cycles longs, s’étendent très souvent sur plusieurs siècles : les querelles gréco-turques en Égée pour le contrôle des plateaux continentaux, l’occupation de la portion septentrionale de l’île de Chypre par les forces armées turques depuis 1974, les interventions indirectes de la Turquie dans le Caucase et en Mer Noire, le chantage exercé aujourd’hui sur l’Arménie enclavée pour qu’elle retire ses troupes du Haut-Karabakh, ne s’inscrivent-ils pas dans une continuité parfaite avec les événements qui se sont déroulés du XIIIe siècle à Lépante et de Lépante à l’effondrement de l’empire ottoman en tant que superpuissance sous les coups du Prince Eugène de Savoie-Carignan au début du XVIIIe siècle ?

Angevins contre Aragonais : la bataille pour la Sicile

Au moment où les “ghazi” s’apprêtent, avec les nomades venus du monde turc d’Asie centrale, à bousculer les Byzantins désunis, ceux-ci sont effectivement divisés en fractions rivales, arcboutées sur des territoires aux dimensions finalement dérisoires, entre une Byzance redevenue grecque en 1261, un empire latin sous la houlette de Charles d’Anjou, maître de la Sicile (mais plus pour longtemps !), un empire de Nicée et les podestats d’Épire. Au moment où l’espace égéen et anatolien est ainsi fragmenté, une deuxième guerre navale éclate qui oppose une fois de plus Gênes à Venise (1293-1299) pour les bases égéennes et pontiques (en Mer Noire), celles qui permettent justement de contrôler les principales routes commerciales vers l’Asie centrale et la Chine. En fait, celles-ci seront le principal enjeu de la lutte entre l’Espagne de Philippe II et l’empire ottoman. 10 ans avant le choc entre Venise et Gênes en Égée, une guerre avait opposé Charles d’Anjou et Pierre III d’Aragon pour la Sicile. Après la mort de Frédéric II de Hohenstaufen, Charles d’Anjou avait reçu du Pape le royaume de Sicile. La papauté ne voulait plus voir régner aucun rejeton de la famille des Hohenstaufen en Italie ou en Sicile. Elle y avait placé les Angevins pour les remplacer définitivement. Mais le peuple sicilien rejette le pouvoir du prince français et, lors des fameuses Vêpres siciliennes, en 1282, massacre tous les Angevins qui lui tombent entre les mains.

Les Aragonais de Pierre III, qui revendique une parenté avec les Hohenstaufen, occupent la Sicile : elle restera aragonaise, puis espagnole, pendant plusieurs siècles, grâce à l’habilité des marins catalans qui gagnent successivement plusieurs batailles sur mer : à Messines en septembre 1282 où l’Aragonais Perez défait Henry de Murs ; à Naples, où Roger di Lauria bat son propre fils Charles et conquiert la Calabre, ce qui induit Philippe III de France à envahir, en vain, la Catalogne. Les 9 et 10 septembre 1285, Roger di Lauria dégage la Catalogne de l’étau français à la bataille de Las Hormigas, où la flotte royale est décimée. En juin 1287, la Sicile est définitivement aux mains des Aragonais, qui poussent immédiatement vers l’Égée, prenant le contrôle de la côte orientale du Péloponnèse grec et de l’île de Chios. Trois ans plus tard, les Maures d’Afrique du Nord attaquent l’Espagne mais leur flotte est détruite par les Castillans du Roi Sancho IV (1284-1295) en face de Tanger.

La bataille pour la Sicile dévoile les futurs enjeux du XVIe siècle

Pourquoi évoquer ces 2 conflits de la fin du XIIIe siècle dans un récit de la Bataille de Lépante ? Parce qu’ils jettent véritablement les bases de la situation conflictuelle en Méditerranée pendant les 3 siècles qui ont précédé Lépante et révèlent les enjeux qui seront aussi ceux de 1571. D’abord, l’enjeu essentiel : l’Europe a besoin d’un accès facile, sans verrou, à l’Asie centrale, à l’Inde et à la Chine, via les routes terrestres, dont la fameuse “Route de la Soie”. Ensuite, la conquête aragonaise de la Sicile venge le sort affreux que la Papauté avait réservé à la descendance de Frédéric II de Hohenstaufen : elle arrache l’île aux convoitises de la Papauté et de son allié français. La Sicile est au centre de la Méditerranée ; elle verrouille l’accès de la Méditerranée occidentale à tout envahisseur venu du bassin oriental. Elle est un tremplin vers l’Égée et c’est dans ses ports que la flotte de Don Juan d’Autriche s’organisera pour cingler vers Lépante. Le conflit entre Catalans et Français pour la maîtrise de la Sicile explique les motivations françaises pendant les guerres d’Italie de la fin du XVe et du début du XVIe, puis la volte-face de François Ier, évincé d’Italie après Pavie (1525), qui deviendra l’allié des Ottomans.

La France veut être présente en Méditerranée occidentale, et y être la puissance prépondérante dès qu’elle prend indirectement pied en Provence en 1246. Elle veut y parvenir par l’intermédiaire des Anjou, futurs maîtres de la Sicile. Après la guerre de Cent Ans, elle voudra, fin du XVe, ajouter à la Provence le bassin du Pô et la fenêtre sur l’Adriatique qu’il offre. Les héritiers de Pierre III d’Aragon, Philippe le Beau de Bourgogne, époux de Jeanne dite la Folle d’Aragon-Castille, puis Charles-Quint, chercheront tous à torpiller ce projet. Malgré les querelles entre royaumes ibériques, l’Aragon, en affrontant les Français et le Pape, et la Castille, en affrontant, sur un autre front, les Maures d’Afrique du Nord, font dans la seconde moitié du XIIIe siècle cause commune et annoncent la fusion Castille / Aragon qu’opèreront, par leur mariage, Ferdinand et Isabelle à la fin du XVe siècle. Le décor premier de ce “cycle long” est planté : d’un côté, les Français, certains papes (ceux qui s’opposeront à Charles-Quint et à Philippe II) toujours hostiles à une présence impériale en Italie et en Sicile car toute présence impériale rappelle l’œuvre de Frédéric II de Hohenstaufen et, comme alliés de revers, les Maures de Tanger et leurs héritiers barbaresques, devenus vassaux des Ottomans ; de l’autre, le binôme Aragon / Castille, l’Empire, Gênes, les papes favorables à un Saint-Empire fort, les Chevaliers de Rhodes et de Malte, avec, de temps en temps, comme allié de revers, la Perse ; entre les 2, au gré de ses intérêts commerciaux, Venise, république marchande détestée par les pouvoirs traditionnels portés par des principes posés comme transcendants.

Les Chevaliers de Rhodes tiennent la mer

Au tout début du XIVe siècle, en septembre 1302, les querelles pour la maîtrise de la Sicile cessent par la signature de la “Paix de Caltabellotta”. Les États croisés de Palestine et du Liban étaient tombés sous les coups des Mamelouks d’Égypte (Tripoli du Liban tombe en 1289 et Acre en 1291, scellant par cette chute la fin des Croisades proprement dites). L’Ordre de Saint-Jean ou Ordre des Johannites, fondée en Terre Sainte en 1099, à la suite de la première Croisade, celle de Godefroid de Bouillon, avait dû, lui aussi, quitter la Palestine. Il ne s’estime pourtant pas vaincu. Il décide de s’accrocher dans le bassin oriental de la Méditerranée. De respecter son serment de ne jamais désarmer face à l’islam et de ne jamais faire la guerre à des peuples chrétiens. L’Ordre décide de se donner une puissante marine de guerre, organisée selon une discipline inhabituelle pour l’époque.

Au tout début du XIVe siècle, en septembre 1302, les querelles pour la maîtrise de la Sicile cessent par la signature de la “Paix de Caltabellotta”. Les États croisés de Palestine et du Liban étaient tombés sous les coups des Mamelouks d’Égypte (Tripoli du Liban tombe en 1289 et Acre en 1291, scellant par cette chute la fin des Croisades proprement dites). L’Ordre de Saint-Jean ou Ordre des Johannites, fondée en Terre Sainte en 1099, à la suite de la première Croisade, celle de Godefroid de Bouillon, avait dû, lui aussi, quitter la Palestine. Il ne s’estime pourtant pas vaincu. Il décide de s’accrocher dans le bassin oriental de la Méditerranée. De respecter son serment de ne jamais désarmer face à l’islam et de ne jamais faire la guerre à des peuples chrétiens. L’Ordre décide de se donner une puissante marine de guerre, organisée selon une discipline inhabituelle pour l’époque. Entre 1306 et 1309, les chevaliers johannites s’emparent de l’île de Rhodes. Ils amorcent ainsi la longue guerre navale contre les Turcs, en emportant, dès 1312, une victoire appréciable devant l’île grecque d’Amorgos, au beau milieu de l’Égée. La même année Chevaliers de Rhodes et Cypriotes unis battent une nouvelle fois les Turcs devant Éphèse. En 1319, Chevaliers et Génois détruisent une escadre turque devant Chios. Les Turcs vont riposter : ils attaquent Rhodes avec 80 bateaux, mais les chevaliers s’emparent de presque toutes leurs embarcations. Il faudra attendre 200 ans pour chasser les Chevaliers de leur île. L’épopée continue : en septembre 1334, une alliance momentanée entre Chevaliers, Français et Vénitiens parvient à battre une flotte turque devant Smyrne, qu’ils ne prennent pas. Le port deviendra la principale base d’attaque des Turcs au XIVe siècle. L’émir Omar d’Aydin (ou Oumar-Beg) prend l’initiative, transforme Smyrne en port de guerre et vise le contrôle total de l’Égée. Les Chevaliers répliquent et forgent une alliance entre Venise, Gênes, le Pape et Chypre pour contester l’Égée aux galères d’Omar. 10 ans après la première bataille devant Smyrne, les flottes européennes, sous le commandement du patriarche latin de Constantinople, Henri d’Asti, gagnent la partie, annihilent la flotte d’Omar, débarquent leurs troupes et prennent le contrôle de Smyrne que les Chevaliers tiendront jusqu’en 1402.

L’Âge d’or du Royaume de Chypre

En 1346, Gênes reconquiert Chios contre les Byzantins, qui réarment une flotte que les Génois coulent dans le Bosphore même. L’année suivante, les Chevaliers, qui ne sont pas intervenus dans la guerre qui opposait Gênes à Byzance, détruisent une flotte turque dans les eaux de l’île d’Imbros. Un nouvel acteur chrétien va toutefois marquer la seconde moitié du XIVe siècle : Chypre. L’île appartenait depuis 1192 à la famille de Lusignan. Sous le roi Pierre Ier (1359-1369), qui a épousé Eléonore d’Aragon, elle connaîtra l’apogée de sa gloire. Pierre Ier de Chypre veut raviver l’esprit des Croisades. Il souhaite faire de son royaume insulaire la base inexpugnable de toutes les flottes européennes dans le bassin oriental de la Méditerranée, face aux côtes du Liban et de la Palestine, face au delta du Nil. Il fait le tour des cours d’Europe. Il ne sera guère entendu. Mais il ne se contentera pas d’attendre des secours papaux, espagnols ou français, génois ou vénitiens : il passera à l’acte. Avec succès. En 1361, avec l’appui des Chevaliers, il organise une razzia contre les ports anatoliens de Satalia et Korykos, dont il s’empare (l’actuelle Antalya).

4 ans plus tard, Pierre Ier rassemble une flotte de 115 bâtiments cypriotes, johannites et vénitiens et attaque Alexandrie en Égypte, qui est pillée dans toutes les règles de l’art : 70 bateaux bourrés de butin cinglent vers Chypre, avec 5.000 prisonniers. La vision de Pierre Ier était celle d’un bassin oriental entièrement contrôlé par les flottes européennes pour faire pièce à la reconquête mamelouk du Liban et de la Palestine et pour pallier les conquêtes ottomanes sur terre. Pour réaliser ce projet, il fallait rétablir l’idéal de la chevalerie et raviver l’esprit des croisades. Ses projets n’auront malheureusement aucun lendemain. Les caisses de l’État sont vides. Il se querelle avec son épouse, parce qu’il a une maîtresse et, elle, un amant. Il meurt assassiné le 16 janvier 1369 par 3 vassaux conspirateurs. Sa mort scelle la fin de l’âge d’or cypriote et le début du déclin politique de cette île de valeur hautement stratégique. Ses successeurs, à commencer par son fils mineur d’âge, Pierre II (1369-1382), ou “Pierrin”, ne parviendront pas à maîtriser la furie des 2 villes-États italiennes, Gênes et Venise, qui s’entredéchireront pour obtenir le contrôle de l’île et, avec elle, tout le commerce venu d’Asie pour aboutir aux ports du Liban et venu d’Afrique pour arriver dans le delta du Nil.

L’Europe occidentale, elle, pendant ce temps, se désintéresse du bassin oriental de la Méditerranée : les Croisades sont un vague souvenir, marqué par l’amertume de l’ultime défaite face aux Mamelouks d’Égypte. L’heure n’est plus aux grands projets : on revient à ses mauvaises habitudes, on s’étripe entre soi et chez soi. La France et l’Angleterre mènent la Guerre de Cent Ans. L’Église est déchirée par le schisme qui oppose Rome et Avignon. Chypre a donc perdu le contact avec l’Europe de l’ouest. Son déclin sera couronné d’une défaite humiliante : l’armée des Mamelouks envahira l’île en 1426. Les armées cypriotes sont écrasées, le roi Janus est prisonnier, les chevaliers francs de sa garde impitoyablement massacrés. Janus est promené dans les rues du Caire, les mains liés dans le dos, monté sur un âne boiteux, sa bannière trainée dans la poussière. Avec la disparition des féodaux francs, l’île se ré-hellénise, sous l’impulsion de la reine Hélène Paléologue.

La mort lente de Byzance et l’avancée turque dans les Balkans

Le rappel de la geste des Chevaliers de Rhodes nous permet de comprendre l’importance cruciale de Rhodes dans le dispositif européen en Méditerranée orientale. Avec Rhodes, et avec Chypre, l’Europe garde la maîtrise de la mer, en dépit de la conquête ottomane des Balkans et de la Grèce. Rhodes, Malte et Chypre sont d’ailleurs les enjeux des guerres euro-turques du XVIe siècle. Et l’intransigeance turque dans l’actuelle question cypriote s’explique encore et toujours par l’histoire mouvementée de l’île.

Si les Chevaliers parviennent, pendant tout le XIVe siècle, et jusqu’à la prise de Constantinople en 1453, à assurer la maîtrise du bassin oriental de la Méditerranée, les Ottomans, sur terre, ne rencontrent que peu d’obstacles. Pour comprendre leurs succès, il faut comprendre l’état désastreux de division dans lequel le monde byzantin était plongé depuis 1204, année où la quatrième croisade franco-flamande prend Constantinople et en fait le centre d’un nouvel “empire latin d’Orient”. Baudouin Ier et Baudouin II de Flandre le gouverneront entre 1204 et 1261. Cet empire comprendra à peu près toute la Grèce actuelle, la Thrace aujourd’hui turque et une bande côtière sur la rive asiatique de la Mer de Marmara. Au beau milieu de cet empire, se trouvait le Royaume de Thessalonique d’Henri de Montferrat. La latinisation de l’empire ne rencontre évidemment pas l’approbation des orthodoxes fidèles aux rites et aux traditions grecs.

3 entités étatiques grecques se créeront par dissidence et par refus de soumission à l’empereur franco-flamand : 1) l’empire de Trébizonde, à l’est du littoral anatolien-pontique ; cet empire aura le soutien des Géorgiens et des Arméniens et se maintiendra jusqu’en 1461, 8 ans après la chute de Constantinople ; son histoire et son sort nous expliquent le pourquoi des tensions turco-arméniennes et, pour partie, l’imbroglio caucasien actuel sur fond de crise russo-géorgienne ; 2) le despotat d’Épire (sur le territoire de l’actuelle Albanie), qui absorbera par conquête le royaume de Thessalonique, et entrera ainsi en conflit avec l’empire de Nicée, troisième entité étatique orthodoxe-byzantine ; 3) l’empire de Nicée qui, d’emblée, cherchera, avec l’alliance des Bulgares, à éliminer l’empire latin. Les Nicéens mèneront cette tâche de main de maître ; successivement, entre 1222 et 1254, l’empereur nicéen Jean III Vatatzes reprend pied en Thrace et en Grèce, récupère Thessalonique en 1246 et tient en échec ses rivaux ou anciens alliés épirotes et bulgares. L’île d’Eubée (le “Negroponte”) et la Crète demeurent vénitiennes.

Osman Ier et Orhan : la puissance par la maîtrise du tremplin “Bythinie”

Pour réaliser cette entreprise de restauration byzantine, toutefois, toutes les forces nicéennes étaient passées sur la rive européenne de la Mer de Marmara. Venise et Charles d’Anjou, alors maître de la Sicile, s’allient pour restaurer l’empire latin. Le Basileus Michel s’allie avec Pierre III d’Aragon, vainqueur final des guerres pour la domination de la Sicile. Tous ces efforts ont épuisé la nouvelle Byzance, dès le successeur du Basileus Michel Paléologue, le déclin s’amorce et le XIVe siècle s’ouvre par un renforcement de l’orthodoxie, qui s’opère par le truchement du monachisme, puis par des guerres civiles. Sur le territoire, à partir duquel l’empire de Nicée avait lancé l’offensive pour restaurer l’empire byzantin, s’institue d’abord un vide que comblera un chef de “ghazi” turcs, vassal des Seldjouks de Rum (Rum = “empire romain” en turc). Il s’appelle Osman Ier et proclame, sur le territoire même de feu l’empire de Nicée, le sultanat ottoman. C’est l’acte de naissance d’une future superpuissance. Nous sommes en 1301.

Pour réaliser cette entreprise de restauration byzantine, toutefois, toutes les forces nicéennes étaient passées sur la rive européenne de la Mer de Marmara. Venise et Charles d’Anjou, alors maître de la Sicile, s’allient pour restaurer l’empire latin. Le Basileus Michel s’allie avec Pierre III d’Aragon, vainqueur final des guerres pour la domination de la Sicile. Tous ces efforts ont épuisé la nouvelle Byzance, dès le successeur du Basileus Michel Paléologue, le déclin s’amorce et le XIVe siècle s’ouvre par un renforcement de l’orthodoxie, qui s’opère par le truchement du monachisme, puis par des guerres civiles. Sur le territoire, à partir duquel l’empire de Nicée avait lancé l’offensive pour restaurer l’empire byzantin, s’institue d’abord un vide que comblera un chef de “ghazi” turcs, vassal des Seldjouks de Rum (Rum = “empire romain” en turc). Il s’appelle Osman Ier et proclame, sur le territoire même de feu l’empire de Nicée, le sultanat ottoman. C’est l’acte de naissance d’une future superpuissance. Nous sommes en 1301. En 1326, le fils d’Osman Ier, Orhan, prend Boursa et complète la conquête totale de la Bythinie, région-clef, selon le grand historien britannique Arnold J. Toynbee qui était byzantinologue, rappellons-le. Qui contrôle la Bythinie, contrôle toute la région pontique et égéenne puis, par extension, le bassin oriental de la Méditerranée. Telle est la thèse majeure de Toynbee, étayée par l’étude de la Grèce antique, de l’empire romain, de Byzance et de l’empire ottoman. Le fait ottoman a pu advenir sur la scène de l’histoire parce qu’aucune puissance européenne n’a été capable de contrôler à temps la petite province de Bythinie. Sur son territoire, l’esprit “ghazi”, esprit guerrier et aventureux, va accéder à un stade supérieur, il ne sera plus simplement le terminus territorial inorganisé d’un itinéraire migratoire de nomades venus d’Asie centrale : dès la maîtrise de la Bythinie, les Ottomans commencent à s’organiser en un État viable, doté d’un projet, et à structurer leurs armées, avec les troupes légères, les akindjis, et la cavalerie du pacha. Cela donnera plus tard les fameux sipahis (parmi lesquels on trouvait beaucoup de renégats chrétiens) et les janissaires, recrutés par levée obligatoire parmi les peuples balkaniques vassalisés.

Guerres intestines à Byzance et progrès des marins turcs en Égée

De 1321 à 1341, l’empire byzantin subit une succession de guerres civiles, où l’empereur, en tentant de mater en vain la révolte des Andronic, lève des mercenaires turcs qui interviennent en Thrace et dans les Balkans, découvrant ainsi la richesse de ces régions, qu’ils ne cesseront plus de convoiter. C’est dans le cadre de ce désordre permanent qu’Osman Ier s’empare de Boursa, ce qui lui permet d’occuper la zone d’Asie Mineure qui fait directement face à la Thrace et à Constantinople : elle est le passage obligé vers les Balkans. Avec Andronic III (1328-1341), devenu empereur, l’empire byzantin connaît un répit et consolide ses positions dans les Balkans. Mais cela ne dure pas : avec l’aide des Bulgares, Andronic III s’en prend aux Serbes du roi Étienne, dans l’espoir de contrôler toute la péninsule balkanique, jusqu’à l’Adriatique. En 1330, les Serbes, vainqueurs à Velbuzd / Kustendjil, élargissent les territoires sous leur contrôle et deviennent la principale puissance balkanique orthodoxe, dans un entrelacs conflictuel inter-orthodoxe, opposant Serbes, Bulgares et Byzantins. L’enjeu est de savoir si l’ensemble de la péninsule balkanique sera dominé depuis les Balkans occidentaux (Serbie et Épire / Albanie) ou par les Bulgares dont le territoire est ouvert sur les steppes d’Ukraine par la Dobroudja ou encore par les Byzantins. Cet enjeu a été ravivé lors de la guerre russo-turque de 1877-78, où la Bulgarie a retrouvé son indépendance, et lors des guerres balkaniques de 1912-13. L’empereur, après sa défaite de Velbuzd / Kustendjil, se retourne contre ses anciens alliés bulgares puis, seconde étape, tente de mettre les Albanais au pas, à l’aide de troupes turques...

Les visées balkaniques de Byzance, épuisée, empêchaient l’empereur Andronic III de contrecarrer l’avancée des “Osmanlis”, qui, au départ, formaient l’entité turque la plus faible d’Anatolie. Andronic III perd ainsi Nicée (Iznik) et Nicodémie (Izmit). Orhan, successeur d’Osman Ier, s’empare de Pergame, que possédait l’émir de Mysie. Andronic III n’intervient pas : il réserve toutes ses forces pour combattre les “ghazis” marins et pirates comme l’émir de Saroukhan ou Omour-beg (Omar), émir d’Aydin et maître de Smyrne ou encore, Khidr-beg d’Ephèse, qui ravagent l’Égée et s’attaquent tant aux Byzantins qu’aux Latins ou aux Vénitiens. En 1333, l’émir de Saroukhan, à la tête d’une flotte de 75 navires, attaque la Thrace, pille la ville de Samothrace et rembarque quand l’armée impériale s’approche des côtes. Mais les Turcs marins ne renoncent pas pour autant à leurs raids : ils débarquent à plusieurs reprises dans les environs immédiats de Constantinople. L’empire n’a pas les moyens de se doter d’une marine suffisamment forte pour purger l’Égée des pirates turcs. Venise propose une ligue des marines chrétiennes avec la bénédiction du Pape mais les Grecs ne veulent aucune concession religieuse tandis que Français et Anglais amorcent la Guerre de Cent Ans et ne se préoccupent plus de l’Orient. Le projet, intelligent, n’aura aucune suite. La discorde entre Européens ne permet pas d’affronter le danger mortel qui se pointe dans la Mer Égée.

Les Turcs prennent Gallipoli

En 1341, Andronic III meurt, laissant un enfant de 9 ans comme héritier légitime. Contre la veuve de l’empereur, Anne de Savoie, Jean Cantacuzène prend alors le contrôle de Byzance, avec l’appui des moines hésychastes (quiétistes). À la suite d’une longue guerre civile, une de plus, il se proclame empereur et appelle les zélotes sociaux-révolutionnaires, les Serbes, les Bulgares et les Seldjouks à son secours, alors qu’il avait contribué à les faire chasser de Thrace, en même temps que les pirates turcs. Battu plusieurs fois de suite par les soldats de l’impératrice, Jean Cantacuzène fait appel à Omour-beg de Smyrne, pour repousser les Serbes d’Étienne Douchan, fidèles à Anne de Savoie, et les Bulgares du Tsar Jean Alexandre. Malgré ces succès, Jean Cantacuzène est incapable de parachever ses victoires. Il doit alors faire appel à Orhan, qui répond favorablement : une première armée de 6.000 Turcs débarque en Thrace ; elle sera bientôt suivie par d’autres, comptant jusqu’à 20.000 hommes. Le nouvel empereur parvient à reconquérir l’Épire en 1349 mais, en 1354, les Turcs qui retournent en Bythinie, sont surpris par un tremblement de terre qui fait s’effondrer devant eux la forteresse grecque de Gallipoli. Ils s’installent dans les ruines et remettent la place forte en état. Les Turcs sont non seulement sur les rives de l’Égée, y entretiennent des flottes offensives mais possèdent désormais une forteresse-clef sur la rive européenne de la Mer de Marmara. Ils peuvent passer en Europe par le passage le plus aisé : aucun obstacle naturel ne les retient plus. L’année 1354 est donc une année fatidique pour l’Europe entière. Personne ne reprendra plus Gallipoli aux Turcs.

Les Turcs à Andrinople – L’émergence de l’empire serbe

Déjà présents en Thrace dans des garnisons au service de l’empereur byzantin, les Turcs d’Orhan contrôlent désormais l’accès de Byzance par l’Égée. L’empereur Jean VI négocie pour récupérer Gallipoli : Orhan lui répond qu’il “ne peut rendre ce qu’Allah lui a donné”. L’alliance est rompue. Le Turc est dans la place. Il peut passer en Thrace à sa guise. En 1362, les Osmanlis s’emparent d’Andrinople (Édirne) et en font leur capitale, à l’Ouest de Constantinople, aux confins de la Bulgarie. Le fait turc s’est bel et bien installé en Europe, face à une Byzance secouée de querelles et sans plus aucune assise territoriale solide. Le Basileus est de facto un vassal des Osmanlis. Il est reclus dans Constantinople, dont l’arrière-pays thrace est déjà largement turquisé.

Dès la prise d’Andrinople, le sort des autres puissances orthodoxes des Balkans était scellé. La Serbie avait acquis un statut de grande puissance entre 1331 et 1355 sous la férule d’Étienne Douchan, qui s’était proclamé “empereur des Serbes et des Grecs” à Skopje en 1346. À partir de 1349, ses états sont organisés à la byzantine, selon une codification nationale, la “Zakonik”. Les Hongrois ne répondent pas à ses appels à une croisade commune anti-turque. Sous son successeur, l’État qu’il avait construit se délite. La Bulgarie n’est pas mieux lotie. Elle se disloque également entre héritiers de Jean Alexandre et grands féodaux. L’empereur byzantin Jean V se brouille avec son fils Andronic : une nouvelle dissension affaiblit l’empire et les Turcs, avec une rouerie consommée, soutiennent tantôt un parti tantôt l’autre. Le tableau est donc noir, très noir ; un contemporain, Démétrius Cydonès, écrit en 1378 : “Tous ceux qui sont hors des murs de la ville (= Constantinople) sont asservis aux Turcs et ceux qui sont à l’intérieur succombent sous le poids des misères et des révoltes”. Les Hongrois n’en profitent pas pour unir sous leur égide les autres peuples balkaniques et cherchent par tous les moyens à mener une politique égoïste sans s’imaginer que le danger turc sera bien plus mortel !

Les Ottomans, établis à Andrinople, sont devenus de fait la principale puissance dans les Balkans. Ils vont le prouver. Sous le commandement de leur sultan Mourad, ils vont attaquer les villes de Serrès et de Thessalonique, toutes 2 gouvernées par Manuel, le fils favori de Jean V. Thessalonique se défendra pendant 4 ans, entre 1383 et 1387. Après la chute de la ville portuaire de la Mer Égée, toute la Macédoine est désormais aux mains des Osmanlis. De même, l’Épire, au Sud de l’Albanie actuelle, dont les clans, divisés par des vendettas immémoriales, s’étaient unis, mais trop tard, contre les Turcs. Les clans épirotes et albanais sont battus à Sawra en 1385, bon nombre d’entre eux passent à l’islam. Les Osmanlis sont tout près de l’Adriatique. Et cherchent, en toute bonne logique, à s’emparer des points stratégiques sur le Danube. Pour réussir cette entreprise et occuper ainsi la principale artère fluviale d’Europe, Mourad occupe les nœuds routiers de Sofia (1386) et de Nis (1387) qui mènent à l’Adriatique, à l’Égée et au Danube. Ce vieux réseau romain de routes terrestres mène aussi, il faut le savoir et se le rappeler, vers le cœur de l’Europe : vers Budapest (Aquincum), où se concentraient plusieurs légions pour défendre la “trouée de Pannonie” contre les invasions venues des Jeunes Carpathes et des Tatras ou de la plaine ukrainienne, vers Vienne (Vindobona) et, au delà de Vienne, vers l’Allemagne du Sud.

Cette partie de l’Allemagne actuelle, c’est-à-dire les antiques provinces romaines de la Raetia et du Noricum, avait été organisée par l’empereur Vespasien (69-79) ; il avait fait joindre le système routier du Rhin à celui du Danube en ordonnant la construction d’une route à travers le Kinzigtal (une vallée de la Forêt Noire). Le réseau de routes romaines relie donc la partie du Würtemberg baignée par le Danube aux régions qui lui sont limitrophes et constituent le cœur même de l’Europe : la Forêt Noire chère à Heidegger, l’Alsace et la Rhénanie. La tactique ottomane, dès le XIVe siècle, est de récupérer au profit des Osmanlis l’héritage de Byzance et de Rome. Le sultan Mehmed II se rend parfaitement compte qu’il est, par la force des choses, non seulement un prince guerrier turc dont les racines lointaines plongent au cœur de l’Asie centrale, mais aussi l’héritier de la Rome orientale, Byzance, et que cette Rome orientale a toujours aspiré à reprendre la Rome occidentale comme au temps du grand empereur byzantin Justinien (527-565) qui avait repris la Dalmatie, toute l’Italie, les îles de Corse, Sardaigne et Sicile, l’Afrique du Nord, de la Libye au Nord du Maroc actuel, et le Sud de l’Espagne, avec les Baléares. Le programme de Mehmed II, et de ses successeurs dont Soliman le Magnifique, est de refaire (au moins) l’empire de Justinien, en s’appuyant cette fois sur l’idée informelle d’une translatio Imperii ad Turcos.

La défaite serbe au Champ des Merles

[Bataille de Kosovo (1389), Petar Radičević, 1987]

Donc dès le moment où les Ottomans sont en Épire et ont occupé les nœuds routiers des Balkans méridionaux, les Serbes et les Bosniaques se rendent compte qu’ils seront les prochains dominos culbutés par la stratégie mise en œuvre par les Turcs, qui reprennent tout simplement à leur compte les projets de Justinien. Le Prince Lazare de Serbie et le Roi Tvrtko de Bosnie unissent leurs forces contre Mourad qui envoie un corps expéditionnaire en Bosnie. Les Turcs sont battus à Plochnik, Rudnik et Bilece (27 août 1388). Cette série de victoires, non décisives, entraîne une révolte généralisée dans les Balkans : Albanais, Bulgares et Valaques se serrent autour de Lazare, écrit l’historien français Louis Bréhier. Mourad aura pourtant le dernier mot : il bat d’abord les Bulgares de Sisman et, au printemps 1389, avance ses armées contre Lazare. Le choc a lieu le 15 juin 1389 au Kosovo, sur le “Champ des Merles”. Longtemps indécise, la bataille tourne au désavantage des Serbes, quand un prince balkanique, Vuk Brankovic, décide de quitter la bataille avec ses 12.000 cavaliers. Le Sultan est tué dans sa tente par un noble serbe, Obilic, et le pouvoir passe à Bayazid, dit le “Tonnerre” ou la “Foudre” (“Yildirim”). La dernière puissance balkanique autochtone est éliminée : l’ensemble des Balkans, à part quelques forteresses résiduaires au nord, est aux mains des Turcs. L’héroïsme des Serbes ne leur a pas donné la victoire : le souvenir douloureux de cette bataille est demeurée écrite en lettres de sang dans le cœur de chaque Serbe digne de ce nom. La terre du Kosovo est une terre sacrée pour les Serbes, le lieu de leur sacrifice suprême, de leur Golgotha : les événements de ces 2 dernières décennies l’ont amplement prouvé.

Donc dès le moment où les Ottomans sont en Épire et ont occupé les nœuds routiers des Balkans méridionaux, les Serbes et les Bosniaques se rendent compte qu’ils seront les prochains dominos culbutés par la stratégie mise en œuvre par les Turcs, qui reprennent tout simplement à leur compte les projets de Justinien. Le Prince Lazare de Serbie et le Roi Tvrtko de Bosnie unissent leurs forces contre Mourad qui envoie un corps expéditionnaire en Bosnie. Les Turcs sont battus à Plochnik, Rudnik et Bilece (27 août 1388). Cette série de victoires, non décisives, entraîne une révolte généralisée dans les Balkans : Albanais, Bulgares et Valaques se serrent autour de Lazare, écrit l’historien français Louis Bréhier. Mourad aura pourtant le dernier mot : il bat d’abord les Bulgares de Sisman et, au printemps 1389, avance ses armées contre Lazare. Le choc a lieu le 15 juin 1389 au Kosovo, sur le “Champ des Merles”. Longtemps indécise, la bataille tourne au désavantage des Serbes, quand un prince balkanique, Vuk Brankovic, décide de quitter la bataille avec ses 12.000 cavaliers. Le Sultan est tué dans sa tente par un noble serbe, Obilic, et le pouvoir passe à Bayazid, dit le “Tonnerre” ou la “Foudre” (“Yildirim”). La dernière puissance balkanique autochtone est éliminée : l’ensemble des Balkans, à part quelques forteresses résiduaires au nord, est aux mains des Turcs. L’héroïsme des Serbes ne leur a pas donné la victoire : le souvenir douloureux de cette bataille est demeurée écrite en lettres de sang dans le cœur de chaque Serbe digne de ce nom. La terre du Kosovo est une terre sacrée pour les Serbes, le lieu de leur sacrifice suprême, de leur Golgotha : les événements de ces 2 dernières décennies l’ont amplement prouvé. La bataille du 15 juin 1389 ne relève dès lors pas d’un passé résolument révolu pour le Serbe : elle est toujours présente, elle l’interpelle, il ne peut s’y dérober. Il doit encore et toujours venger Lazare : Peter Scholl-Latour rappelle qu’entre 1942 et 1944, les Tchetniks royalistes, premiers et farouches résistants aux occupations allemande, italienne, bulgare et hongroise, s’attaquaient systématiquement aux villages “turcs” (= musulmans) pour ramener les Balkans à la situation d’avant 1389 et de rétablir, in fine, l’empire de Stefan Dusan, qui aurait été restauré dans sa plénitude si Lazare avait vaincu au Champ des Merles. Le siège de Sarajevo, dans les années 90 du siècle dernier, relève aussi de cette volonté de re-slaviser et de re-christianiser le centre de la péninsule balkanique, en effaçant définitivement tous les souvenirs de la présence allochtone turque. Dans le camp musulman, on était tout aussi conscient de l’enjeu et on entendait manifester sa solidarité avec les habitants musulmans de Sarajevo : Tansu Ciller, premier ministre turc, et sa consœur pakistanaise Benazir Bhutto, rendront visite à la ville encerclée, sous la protection de militaires britanniques ou canadiens.

Les Hongrois aux premières loges

Après le désastre du “Champ des Merles”, les Hongrois sont aux premières loges : ils devinent sans trop d’efforts que l’objectif suivant est la maîtrise du “Moyen Danube” entre Szeged (Hongrie) et Belgrade (Serbie) selon l’axe nord-Sud et entre Osijek/Essig (Croatie) et Timisoara (Roumanie) selon l’axe ouest-est. Pour les Turcs, il s’agit, lors d’une prochaine étape, de maîtriser le système fluvial danubien dans une région-clef où confluent les eaux du grand fleuve et celles de la Save, de la Drave et de la Tisza. La Voïvodine, au nord de Belgrade, avec une forte minorité hongroise, demeure une pomme de discorde entre Serbes et Hongrois, comme pendant la seconde guerre mondiale, où cette région avait été annexée par la Hongrie. Osijek et Vukovar (sur la Drave et sur le Danube) ont d’ailleurs fait l’objet d’âpres combats entre Croates et Serbes dans les années 90, chacun des protagonistes essayant de maîtriser la plus grande portion possible de cette aire de confluences fluviales, stratégiquement capitale. La région n’a rien perdu de son importance stratégique. Au XIVe siècle, le roi de Hongrie, Louis Ier, dit le Grand, détricote le pouvoir des magnats, qui sont un frein à l’organisation efficace du pays, et favorise les villes. Il se rend compte de la menace. Au sud-est, tous ses voisins sont désormais vassaux des Ottomans, notamment sur le cours inférieur du Danube, en Valachie et en Moldavie, 2 territoires qui avaient été ouverts aux invasions pètchénègues (en 1048 et en 1171) et tatars (en 1285 avec Nogaï Khan). Aux mains des Turcs, elles risquent donc bien de redevenir des tremplins stratégiques pour une nouvelle invasion de la plaine hongroise et, partant, des régions européennes limitrophes, dont l’Autriche, la Dalmatie et l’Italie du Nord.

Dans l’optique des Hongrois, comme dans celle de l’empereur germanique Sigismond, il faut mettre un terme à cette situation problématique, qui fragilise très dangereusement le cœur de l’Europe, le tient à la merci d’invasions venues de la steppe ou des Balkans. Il faut, aux yeux de Sigismond, empereur de la Maison de Luxembourg et époux de la fille aînée de Louis Ier de Hongrie, créer, pour une branche de la famille, un grand empire slave au sud de la Hongrie, regroupant les Serbes et les Bulgares. Il persuade le Pape de prêcher une croisade en 1395. En France et dans les États bourguignons, les volontaires affluent. Jean de Nevers, futur Duc de Bourgogne sous le nom de “Jean-Sans-Peur”, prend la direction de l’expédition avec Jean de Vienne, un Franc-Comtois devenu Amiral de France, Jean Le Meingre dit “Boucicaut”, Maréchal de France, et Guillaume de La Trémoille, Maréchal de Bourgogne. L’armée franco-bourguignonne, flanquée de quelques nobles anglais, quitte Dijon et Montbéliard en avril 1396. Elle rejoint les Bavarois par la route longeant le Danube, arrive en juin à Vienne et en juillet à Buda en Hongrie. Là, un contingent polonais s’ajoute à la vaste armée en mouvement, ainsi que quelques Chevaliers de Rhodes, conduits par le grand-maître Philibert de Naillac. Avec l’armée hongroise de Sigismond, l’impressionnante cohorte européenne va s’avancer vers le Sud pour affronter les Turcs. L’objectif ? Prendre la place de Nicopolis sur le Danube (l’actuelle ville de Nikopol en Bulgarie) et en faire la base d’une reconquête de la Thrace, de la Bulgarie et des côtes de l’Égée, après avoir détaché la Valachie de la tutelle ottomane.

Le désastre de Nicopolis

Sigismond avait misé gros : il avait aliéné une bonne part de son héritage de la Maison de Luxembourg pour financer l’entreprise. Stratégiquement, il n’avait pas tort. Le plan était bon. Mais l’armée composite qui l’accompagne ne s’est pas donné la logistique adéquate, elle parade et s’amuse, chasse et dîne, court la gueuse et se querelle pour des prestiges futiles. Dans l’anthologie de la pensée stratégique de Gérard Chaliand, on trouve encore une description de cette sublime indiscipline, donnée en lecture aux officiers actuels comme exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Les Croisés assiègent Nicopolis dès le 12 septembre 1396. Mais Bayazid contre-attaque : le 24 septembre, il est déjà devant eux. Le choc est inévitable. Les Hongrois connaissent les stratégies des Turcs. Ils conseillent la prudence. Les chevaliers impétueux de la suite du Sire de Boucicaut veulent une attaque pleine de panache, une charge fatidique, comme celles qui avaient déjà fait la ruine de la vieille chevalerie française à Courtrai ou à Crécy. Ils n’écoutent pas les Hongrois. Ils chargent, lances hautes. Le sultan manœuvre et les enveloppe, après avoir sacrifié sa première ligne, écrasée par la fureur des Franco-Bourguignons. La défaite fut totale : elle est qualifiée, dans la langue de l’époque, de “mortelle déconfiture”. Sigismond parvient à peine à s’échapper. Le soir, c’est le massacre. Les chevaliers franco-bourguignons sont décapités les uns après les autres et leurs têtes empilées devant la tente du sultan, jusqu’à ce qu’un chevalier picard, le Sire de Heilly, sauve notamment Jean Sans Peur et Boucicaut, car, explique-t-il au sultan, ils peuvent rapporter de fortes rançons. Philippe le Hardi de Bourgogne paiera 700 kg d’or pour faire libérer son fils.

Sigismond avait misé gros : il avait aliéné une bonne part de son héritage de la Maison de Luxembourg pour financer l’entreprise. Stratégiquement, il n’avait pas tort. Le plan était bon. Mais l’armée composite qui l’accompagne ne s’est pas donné la logistique adéquate, elle parade et s’amuse, chasse et dîne, court la gueuse et se querelle pour des prestiges futiles. Dans l’anthologie de la pensée stratégique de Gérard Chaliand, on trouve encore une description de cette sublime indiscipline, donnée en lecture aux officiers actuels comme exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Les Croisés assiègent Nicopolis dès le 12 septembre 1396. Mais Bayazid contre-attaque : le 24 septembre, il est déjà devant eux. Le choc est inévitable. Les Hongrois connaissent les stratégies des Turcs. Ils conseillent la prudence. Les chevaliers impétueux de la suite du Sire de Boucicaut veulent une attaque pleine de panache, une charge fatidique, comme celles qui avaient déjà fait la ruine de la vieille chevalerie française à Courtrai ou à Crécy. Ils n’écoutent pas les Hongrois. Ils chargent, lances hautes. Le sultan manœuvre et les enveloppe, après avoir sacrifié sa première ligne, écrasée par la fureur des Franco-Bourguignons. La défaite fut totale : elle est qualifiée, dans la langue de l’époque, de “mortelle déconfiture”. Sigismond parvient à peine à s’échapper. Le soir, c’est le massacre. Les chevaliers franco-bourguignons sont décapités les uns après les autres et leurs têtes empilées devant la tente du sultan, jusqu’à ce qu’un chevalier picard, le Sire de Heilly, sauve notamment Jean Sans Peur et Boucicaut, car, explique-t-il au sultan, ils peuvent rapporter de fortes rançons. Philippe le Hardi de Bourgogne paiera 700 kg d’or pour faire libérer son fils.L’irruption de Tamerlan – vingt ans de répit pour l’Europe

Résultat du désastre de Nicopolis : l’empire des Slaves du Sud ne verra pas le jour. Les Turcs se voient consolidés dans leurs positions. Ils acquièrent la réputation d’être invincibles et gagnent ainsi la guerre psychologique sur leur front occidental : peu de princes oseront encore les affronter dans une expédition de l’ampleur de celle de Nicopolis. À l’est pourtant, un nouvel ennemi pointe à l’horizon, qui donnera à l’Europe une vingtaine d’années de répit. Timour le Boiteux ou Timour Leng ou Tamerlan venait d’envahir l’Iran et l’Irak actuels pour le compte de son Khan, maître de la Transoxiane [Ouzbékistan actuel]. Nous sommes en 1393, 3 ans avant Nicopolis. Au départ de cette base territoriale, celle de l’antique empire perse, il monte une armée permanente, destinée à remporter une campagne chaque année. En 1395, il s’attaque à la Horde d’Or qui gouverne le cours inférieur de la Volga, prend leur capitale Saraï et, surtout, s’empare de leur trésor. En 1398, 2 ans après Nicopolis, il s’avance vers l’Inde, pille Dehli, fait décapiter une bonne partie de la population, empile les têtes tranchées aux portes de la ville mise à sac.

Résultat du désastre de Nicopolis : l’empire des Slaves du Sud ne verra pas le jour. Les Turcs se voient consolidés dans leurs positions. Ils acquièrent la réputation d’être invincibles et gagnent ainsi la guerre psychologique sur leur front occidental : peu de princes oseront encore les affronter dans une expédition de l’ampleur de celle de Nicopolis. À l’est pourtant, un nouvel ennemi pointe à l’horizon, qui donnera à l’Europe une vingtaine d’années de répit. Timour le Boiteux ou Timour Leng ou Tamerlan venait d’envahir l’Iran et l’Irak actuels pour le compte de son Khan, maître de la Transoxiane [Ouzbékistan actuel]. Nous sommes en 1393, 3 ans avant Nicopolis. Au départ de cette base territoriale, celle de l’antique empire perse, il monte une armée permanente, destinée à remporter une campagne chaque année. En 1395, il s’attaque à la Horde d’Or qui gouverne le cours inférieur de la Volga, prend leur capitale Saraï et, surtout, s’empare de leur trésor. En 1398, 2 ans après Nicopolis, il s’avance vers l’Inde, pille Dehli, fait décapiter une bonne partie de la population, empile les têtes tranchées aux portes de la ville mise à sac. Les Ottomans ne craignent rien : l’Inde est bien loin de l’Asie Mineure. Ils se trompent : Tamerlan entre en guerre avec les Mamelouks qui tiennent la Syrie et pille Damas et Alep. Et puis, sous un vague prétexte, c’est au tour des Ottomans de subir ses foudres : Bayazid accepte le défi, mobilise toutes ses troupes, y compris les vassaux serbes et quelques prisonniers européens de Nicopolis, dont l’écuyer bavarois Johannes Schiltberger, qui nous laissera un récit des événements. L’armée de Bayazid sera écrasée par les Tatars de Tamerlan, largement supérieurs en nombre, à Angora (Ankara) en 1402. Le sultan captif sera promené en Asie Mineure et assistera, impuissant, au détricotage complet de son œuvre d’unification en Anatolie : Tamerlan délie tous les vassaux turcs de Bayazid de leurs serments et reçoit la soumission des branches mineures des Osmanlis. Bayazid avait été très dur avec les petits chefs turcs d’Anatolie et avec l’émir de Karaman. Les vaincus tenaient ainsi leur revanche.

En 1404, Tamerlan retourne à Samarcande, sa capitale, pour préparer une invasion de la Chine. Il mourra en chemin et la Chine sera épargnée, elle ne connaîtra pas le sort effroyable de la Perse pré-timouride et de l’Inde ravagée. Pour l’historien écossais Colin McEvedy, il y a une certaine ironie dans le destin de Tamerlan : tous les empires qu’il a détruits étaient musulmans, alors qu’il se réclamait d’un islamisme rigoureux, et il n’a affronté des non musulmans qu’à 2 reprises : il a rançonné et saccagé la Géorgie à chaque passage, ruinant son statut de puissance chrétienne héritière de Byzance et il a délogé les Chevaliers de Rhodes de Smyrne qu’ils occupaient depuis 1344.

Guerres hussites et révoltes des derviches

Toutefois, les Ottomans se remettront bien vite des coups que leur avait portés Tamerlan. Ils parviennent à réunifier l’Asie Mineure sous leur égide, en restaurant les liens de vassalité qui les unissaient aux petits émirats de la région. Mais la transition dure tout de même 10 ans. Elle sera aussi une décennie de guerres fratricides entre les fils de Bayazid, dont il sort un vainqueur : Mehmed. Les Européens n’ont pas profité de cette déliquescence ottomane : l’alliance entre le pape et Sigismond, Empereur germanique et roi de Hongrie, demeure intacte mais elle reste tétanisée par le souvenir cuisant de Nicopolis. La France ne participe pas : elle est en pleine Guerre de Cent Ans et son roi refuse de recevoir un prélat mandaté par le Pape pour lancer une éventuelle croisade. L’Angleterre est également embourbée dans le conflit, même si celui-ci connaît une période plus calme avant Azincourt (1415). Pire : dans les domaines de Sigismond, l’hérésie hussite secoue la Bohème. Jan Hus périt sur le bûcher à Constance en 1415 mais ses adeptes se dressent contre les 2 institutions-piliers de l’Europe : l’Église et l’Empire. Les guerres contre les Hussites tchèques vont durer 14 ans, de 1420 à 1434, clouant les armées impériales et hongroises en Europe centrale. C’est ce répit-là qui permettra aux Ottomans de reconstituer leurs forces. Eux aussi avaient eu à affronter des rébellions religieuses et hérétiques en Asie Mineure.

À partir de 1413, Mehmed Ier règne mais, en 1420, au même moment où éclatent les guerres hussites en Bohème, il doit affronter en Anatolie la “révolte des derviches”. On appelle “révolte des derviches” un ensemble de troubles religieux, chacun différent des autres, qui visaient à abattre le pouvoir des Osmanlis et à récupérer une relative liberté dans un empire ottoman de plus en plus balkanique et de moins en moins anatolien. Dans cet ensemble de troubles, nous distinguons la révolte orchestrée par un cheikh panthéiste, Bedreddin. Ensuite, il y eut une révolte sociale, prêchant communisme et pauvreté, sous la direction de Bürklüce Mustafa ; ensuite, des bandes turkmènes, excitées par le secte des “Torlaks”, se joignent aux “mustafistes”. Mehmed Ier finira par les vaincre tous avant d’affronter le prétendant Mustafa, qui disait être un fils de Bayazid disparu dans la tourmente qui suivit la défaite ottomane d’Angora / Ankara en 1402 face aux Tatars de Tamerlan.

Avec la soumission d’Ibrahim, dernier prince indépendant de la Karamanie en 1430, la fragmentation de l’Anatolie, voulue par Tamerlan, n’est plus qu’un mauvais souvenir pour les Ottomans. Ils ont les mains libres à l’est et le successeur de Tamerlan, Shah Roukh, qui règne sur la Perse et le Tarim, ne songe pas, comme son père, à conquérir le monde mais à maintenir ses acquis les plus sûrs. Jamais il n’avancera ses armées en direction de l’Anatolie et n’interviendra pas en Karamanie contre les Osmanlis. Mehmed Ier parvient donc à vaincre tous ses challengeurs intérieurs avant Sigismond, plus longtemps paralysé par les guerres hussites. La dissidence religieuse hussite a donc fait perdre à l’Europe sa dernière chance de rejeter les Ottomans hors d’Europe et, éventuellement, de reprendre pied en Bythinie. Le souvenir du temps perdu pour une guerre de religion hantera à coup sûr les pouvoirs européens ; il explique la hantise de Charles-Quint et de Philippe II, d’avoir à combattre simultanément les Turcs, les Barbaresques, les Français et les dissidents protestants en Allemagne et aux Pays-Bas. Hussites et Protestants ont effectivement empêché la concentration de toutes les forces européennes contre l’ennemi extérieur.

Les hostilités reprennent : elles aboutiront à la prise de Constantinople

Dès 1422, immédiatement après avoir maté toutes les révoltes anatoliennes, dites des “derviches”, Mourad II, fils de Mehmed Ier, met le siège devant Constantinople. En vain. Il doit le lever. Il ne dispose pas de machines de guerre suffisamment efficaces pour entamer les murailles de la capitale de l’empire romain d’Orient. En 1428, sur le cours inférieur du Danube, que les Hongrois entendent reconquérir, une première confrontation entre les armées de Sigismond et de Mourad II a lieu, à Galamboc. La bataille est indécise mais les Hongrois ne s’emparent pas de la forteresse et les Serbes se détachent de la suzeraineté hongroise pour devenir vassaux des Turcs. La paix est signée mais des unités d’akindjis s’infiltrent en territoire hongrois et ravagent la Transylvanie. Les Turcs reprennent leurs tactiques de harcèlement. En 1427, l’empereur byzantin Manuel vend Thessalonique à Venise. 3 ans plus tard, en 1430, la ville portuaire, débouché maritime des Balkans sur l’Égée, est aux mains des Ottomans, qui se vengent ainsi du soutien continuel apporté par Venise à leurs ennemis, comme le prétendant Mustafa et le prince de Karamanie.

En 1431, profitant des querelles dynastiques entre clans albanais, le Sultan devient suzerain de l’Épire et de l’Acarnanie. Il est sur l’Adriatique, face à l’Italie et dans les eaux dominées par Venise. En 1437, les Valaques, faute de soutien impérial et hongrois, sont contraints de se soumettre à leur tour. En 1439, l’offensive reprend, cette fois en direction du Moyen Danube : Mourad II assiège la forteresse serbe de Semendria (Smederevo), à quelques encablures au sud-est de Belgrade, et la prend, avant l’arrivée des Hongrois d’Albert, héritier de Sigismond, qui meurt de maladie en pleine campagne. Avec la prise de Semendria / Smeredevo, le pouvoir ottoman s’ancre véritablement au cœur des Balkans européens. Les Hongrois, affaiblis par les guerres hussites et sans renforts venus d’Europe occidentale, avaient pu mener des opérations ponctuelles, souvent victorieuses comme en 1442 en Transylvanie (“Sept Districts”), mais non pas une croisade de grande envergure.

Désastre de Varna et réorganisation de la Hongrie par Janos Hunyadi

Pourtant une opération de cette ampleur s’avère nécessaire. Sans plus aucune bande hussite dans le dos, les Hongrois vont l’organiser, sous la houlette de leur nouveau roi polono-lithuanien, Vladislav Ier Jagellon (en hongrois : Ulàszlo Ier),un jeune homme de 16 ans, qui n’a pas l’aval des héritiers de Sigismond... Vladislav veut conjurer le danger turc qui menace en permanence les provinces méridionales slaves du royaume hongrois. Il attaque. Il arrive avec ses armées sur les côtes de la Mer Noire, à Varna en Bulgarie. Nouvelle défaite : l’armée hongroise, composée de magnats, de nobles et de féodaux, est écrasée le 10 novembre 1444 ; le jeune Vladislav Ier, âgé de 20 ans, tombe les armes à la main face aux armées du sultan. Un nouveau martyr sacrifié pour la défense de l’Europe. Il avait été trop impétueux, aveuglé par son idéalisme et sa jeunesse.

Il avait commis la même erreur que le Sire de Boucicaut à Nicopolis en 1396. Et pire : la flotte vénitienne de l’Amiral Lorédan, qui devait embarquer les croisés à Varna pour les amener à Constantinople avant l’arrivée des troupes ottomanes, s’était attardée. Manque de coordination chez les Européens ! L’arrière-garde hongroise, commandée par un petit hobereau transylvanien, Janos Hunyadi, est également détruite mais Hunyadi s’échappe. Vu ses mérites et ses succès en Serbie moravienne lors des campagnes de 1442-1444, il est nommé “Gubernator” de Hongrie en attendant la majorité du futur roi Ladislas V, un Habsbourg, protégé par le nouvel empereur germanique Frédéric III, père de Maximilien Ier, le grand-père de Charles-Quint. Hunyadi est un excellent chef de guerre, dont Sigismond admirait les talents. Et un bon administrateur politique, qui va transformer la Hongrie en un État militaire efficace, débarrassé des pesanteurs du système féodal. Il veut faire des Hongrois, considérés encore comme des “sauvages” dans le reste de l’Europe, les “athletae Christi”, les défenseurs et les protecteurs de la chrétienté.

La Hongrie est décrite aussitôt comme le rempart, la muraille, la forteresse de l’Europe. Hunyadi se rend compte que le système féodal traditionnel, basé sur les humeurs des barons, ne permet pas l’entretien d’une armée permanente, capable de barrer la route aux Turcs. Il faut une armée nombreuse, populaire, bien entraînée, correctement payée, levée dans les masses paysannes, auxquelles il faut accorder des droits et des protections. Le pape lui envoie pour adjoint un prédicateur farouche, qui sait enflammer les esprits et faire accepter les réformes indispensables : le Franciscain Giovanni di Capistrano. Sans l’aide de Venise, qui a signé la paix avec le Sultan le 25 février 1446, Hunyadi forme ses troupes et passe à l’attaque en 1456, 3 ans après la chute de Constantinople, enlève Belgrade et conjure le danger turc pour 70 ans ! Mais une peste ôte la vie du “Gubernator” et du fougeux franciscain. Les 6 années et quelques mois du pouvoir tenu par Hunyadi et di Capistrano ont fait de la Hongrie un État pré-moderne, une nation en armes, que contesteront encore les “magnats”, au risque d’en détruire la pugnacité face aux Ottomans.

Skanderbeg et Alphonse d’Aragon tiennent l’Albanie

La Morée grecque (le sud du Péloponnèse actuel) était devenue le principal môle de résistance byzantin mais la défaite hongroise de Varna n’avait laissé aucun espoir aux Byzantins, malgré le passage au catholicisme romain de l’empereur Jean VIII lors du Concile de Ferrara et malgré l’Union de Florence de 1439, mettant théoriquement fin au schisme. L’Église grecque n’acceptera pas cette Union, jetant par là même les bases de dissensions civiles graves, qui mineront encore davantage l’empire moribond et encerclé. Mourad ravage la Morée en 1446, y installe un gouverneur pantin à sa dévotion. Les Hongrois ne sont pas encore battus et il reste les Albanais de Skanderbeg, nom turc et nom de guerre de Georges Castriota ou Kastriotis. Contrairement aux Hongrois et à leur jeune roi polonais, le chef albanais — ancien janissaire formé par les Turcs à la suite de l’enlèvement forcé des meilleurs garçons des Balkans pour les dresser à la chose militaire — n’est pas vaincu en 1444 ; avant le désastre de Varna en novembre, il avait écrasé une armée turque le 29 juin 1444, récoltant l’admiration de l’Europe entière : celle du Pape Eugène IV, pontife pugnace et dépourvu des naïvetés ou de l’avidité habituelles des hommes d’église, celle de Philippe le Bon, qui concocte des projets de Croisade et celle, bien sûr du jeune Vladislav de Hongrie. Skanderbeg est à l’époque l’un des espoirs de l’Europe combattante.

Si les Albanais avaient pu être présents à Varna, sans doute l’Europe aurait-elle vaincu. Mais Skanderbeg veut faire alliance avec le Roi de Naples, Alphonse d’Aragon et former un bloc hispano-italo-albanais capable de verrouiller la Méditerranée et l’Adriatique. Ce projet contrarie Venise qui s’y opposera, voulant garder seule le passage hautement stratégique que représente le Canal d’Otrante. L’hostilité de Venise donne un répit au Sultan : Skanderbeg, Alphonse d’Aragon et le Serbe Georges Brankovic tournent leurs forces contre Venise et l’affrontent pendant 2 ans, en 1447 et 1448. Il naîtra de cette guerre une méfiance entre Aragonais (puis Espagnols au XVIe siècle) et Vénitiens qui durera jusqu’à Lépante. Hongrois, Serbes de Brankovic et Albanais de Skanderbeg, allié aux Aragonais, Napolitains et Siciliens d’Alphonse d’Aragon constituent un bloc solide, qui barre aux Turcs la route de l’Adriatique et du Canal d’Otrante, voie maritime fort étroite entre les péninsules balkanique et italique. Cette alliance mobilise de nombreuses forces ottomanes : celles-ci tiennent les Hongrois en échec en 1448 dans la plaine du Kosovo, à l’endroit même où Lazare avait été vaincu. En 1450, les tentatives turques d’enlever la forteresse de Croïa en Albanie se soldent par un cuisant échec : Skanderbeg est victorieux. Cette pression hungaro-albanaise a réussi à donner du répit à Constantinople et a protégé l’Italie et Venise, malgré elle.

La chute de Constantinople, de la Morée et de Trébizonde : fin de la civilisation byzantine

Les querelles religieuses ne cessent plus de miner Byzance et la Morée. Certains Grecs préfèrent le “turban du sultan” aux “chapeaux des cardinaux” romains. Le 12 décembre 1452, le nouveau Basileus Constantin XI Dragasès impose par une grand messe tenue à Sainte Sophie l’Union avec l’église de Rome. Cette Union suscite la furie des prêtres grecs hostiles à toute réconciliation avec Rome. Face à la situation, Mehmed II, fin stratège, attaque en Albanie pour empêcher Skanderbeg et Alphonse d’Aragon de porter secours à Constantinople. Les Albanais sont vainqueurs, à la veille de la chute de la ville. De mars à août 1452, Mehmed II fait construire la forteresse de Rouméli-Hissar à l’endroit où le Bosphore est le plus étroit, permettant ainsi aux canons turcs d’empêcher tout trafic et donc tout secours naval sur la voie d’eau. Deux navires vénitiens, apportant du blé de la Mer Noire, sont coulés devant Rouméli-Hissar. Tous les liens avec le littoral de la Mer Noire sont rompus. La ville est isolée. Louis Bréhier nous rappelle que le siège commence dès février 1453 par l’occupation de toutes les places grecques défendant l’accès à la ville. Les banlieues sont ravagées et l’investissement proprement dit débute entre le 2 et le 6 avril 1453. Les Ottomans de Mehmet II le Conquérant prennent Constantinople le 29 mai 1453. Le Basileus meurt les armes à la main. Un chroniqueur demeuré inconnu écrit :

Les querelles religieuses ne cessent plus de miner Byzance et la Morée. Certains Grecs préfèrent le “turban du sultan” aux “chapeaux des cardinaux” romains. Le 12 décembre 1452, le nouveau Basileus Constantin XI Dragasès impose par une grand messe tenue à Sainte Sophie l’Union avec l’église de Rome. Cette Union suscite la furie des prêtres grecs hostiles à toute réconciliation avec Rome. Face à la situation, Mehmed II, fin stratège, attaque en Albanie pour empêcher Skanderbeg et Alphonse d’Aragon de porter secours à Constantinople. Les Albanais sont vainqueurs, à la veille de la chute de la ville. De mars à août 1452, Mehmed II fait construire la forteresse de Rouméli-Hissar à l’endroit où le Bosphore est le plus étroit, permettant ainsi aux canons turcs d’empêcher tout trafic et donc tout secours naval sur la voie d’eau. Deux navires vénitiens, apportant du blé de la Mer Noire, sont coulés devant Rouméli-Hissar. Tous les liens avec le littoral de la Mer Noire sont rompus. La ville est isolée. Louis Bréhier nous rappelle que le siège commence dès février 1453 par l’occupation de toutes les places grecques défendant l’accès à la ville. Les banlieues sont ravagées et l’investissement proprement dit débute entre le 2 et le 6 avril 1453. Les Ottomans de Mehmet II le Conquérant prennent Constantinople le 29 mai 1453. Le Basileus meurt les armes à la main. Un chroniqueur demeuré inconnu écrit : « L’empereur grec se défendit bravement et résista aux païens, tant et si bien, qu’ils le laissèrent. Et c’est en ce lieu qu’il fut tué. Un janissaire lui trancha la tête, alors qu’il était déjà mort, l’emmena et la porta aux pieds du sultan et dit : ‘Heureux seigneur, tu vois là la tête du pire de tes ennemis’. Le sultan demanda alors à un prisonnier, un ami de l’empereur grec nommé Andreas, de qui était cette tête. Andreas répondit : ‘C’est la tête de notre empereur, de notre seigneur’ ».

La ville est livrée au pillage, d’atroces massacres ont lieu, le Sultan entre dans Sainte Sophie et foule le maître-autel aux pieds. Après Byzance, la Morée tombe aux mains de Mehmed II, à l’exception de la place de Monemvasia qui restera vénitienne jusqu’en 1540. L’État de Trébizonde suit en 1461, malgré son alliance avec Ouzoun-Hassan, chef de la Horde turque du Mouton Blanc, qui a épousé la sœur du Basileus de Trébizonde, Theodora Comnène. Mais les troupes d’Ouzoun-Hassan sont battues par les Ottomans et contraintes d’accepter une paix fort humiliante. David, dernier empereur de Trébizonde, est exilé. Theodora ne désarme pas : elle enjoint en 1467 David et les siens d’envoyer un de leurs fils à la cour des Moutons Blancs, pour qu’avec leur appui il redevienne Basileus de Trébizonde. Mehmed II l’apprend et, furieux, ramène la famille exilée à Constantinople, veut les obliger à se convertir ; devant leur refus, il fait décapiter David et ses 7 fils. Louis Bréhier écrit, pour terminer son livre magnifique sur l’histoire byzantine : « Par l’héroïsme avec lequel il accepta le martyr, le dernier Basileus de Trébizonde se montra digne du dernier Basileus de Constantinople ». La civilisation byzantine venait d’expirer sans plus aucun espoir de renaissance. Les Turcs ottomans sont désormais face aux forces disparates de la Rome d’Occident, divisée en puissances antagonistes. Ils espèrent pouvoir appliquer à leur profit le plan de reconquête mis en œuvre par Justinien, 900 ans auparavant.

Mehmet II continue à accroître sa puissance : de 1456, année où les Hongrois de Hunyadi reprennent Belgrade, à 1480, il avance ses pions dans les Balkans et, de 1463 à 1479, il entre en guerre avec Venise, qui n’avait pas voulu faire cause commune avec les Albanais de Skanderbeg et Alphonse d’Aragon. Le Sultan profite de toutes les dissensions entre puissances chrétiennes, selon des stratégies éprouvées depuis les tout premiers succès des Osmanlis d’Othman et d’Orhan. Les Turcs chassent ensuite les Génois de la Mer Noire : le ressort principal du commerce médiéval se voit ainsi brisé. On avait coutume de dire à l’époque : “Amène n’importe quelle marchandise dans la Mer Noire (ou en Crimée) et tu es sûr qu’elle sera vendue”. En effet, les caravanes mongoles venaient les y chercher et les amenaient vers les camps de yourtes des grands khans, vers la Perse, l’Inde et la Chine.

La double chute de Constantinople et de Trébizonde, avant la découverte de l’Amérique et le contournement de l’Afrique par les Portugais, isole l’Europe, la coupe des immensités asiatiques et des débouchés qu’elles autorisent, la condamne à n’être plus qu’un petit promontoire acculé à un océan immense ne menant apparemment nulle part, sauf pour quelques pêcheurs de morues, scandinaves ou normands, initiés aux vieilles routes vikings menant au Groenland et au Labrador. La Hongrie, elle, résiste, forme un verrou et protège le cœur germanique et alpin de l’Europe. Le Sultan ne peut pas menacer Vienne, tant que les Hongrois tiennent Belgrade. En 1472, Venise, alliée au Pape et au Royaume de Naples, lance une vigoureuse contre-offensive : la flotte de la Sérénissime, commandée par Pietro Mocenigo, et celle du Saint Siège, commandée par le Cardinal Caraffa, attaque Satalia et Smyrne, qui est pillée. Les Européens restent maîtres de la mer et, sur terre, règne le statu quo, grâce à la bonne organisation des défenses hongroises.

Premier siège de Rhodes et prise d’Otrante

Le dernier quart du XVe siècle n’est pas aussi glorieux pour les Ottomans. Ceux-ci décident toutefois de 2 coups de force en 1480. En mars, Mehmed II attaque Rhodes parce que les Chevaliers, par leur présence et par leurs initiatives, lui contestent la maîtrise de la mer. Le siège dure plusieurs mois, mais c’est l’échec. Les Chevaliers résistent. Rhodes tient. L’Europe garde son bastion et sa base dans le bassin oriental de la Méditerranée. En août, 90 galères turques, flanquées de 20 navires de transport, attaquent le port d’Otrante, en Apulie, dans le talon de la botte italique, là où l’Adriatique est la plus étroite, une largeur de 75 km. à peine. Après 2 semaines de siège, la ville tombe, le 11 août. Ses défenseurs ont été héroïques mais trop peu nombreux pour faire face à une armée ottomane que les sources estiment entre 18.000 et 100.000 hommes. De plus, la garnison d’Otrante ne disposait pas d’artillerie. Malgré sa faiblesse, elle avait refusé la reddition immédiate. Elle est livrée au pillage et au massacre. L’archevêque Stefano Pendinelli est massacré sur le maître-autel de la cathédrale. Après la ville, les campagnes environnantes subissent un sort tout aussi cruel.

Les Ottomans disposent d’une tête de pont en Italie et cherchent très vraisemblablement à prendre la “pomme rouge”, c’est-à-dire Rome, de façon à ce que Mehmed II soit l’héritier des 2 empires romains, ce qui était son rêve. En même temps qu’elle constitue une tête de pont sur le sol italien, Otrante verrouille l’Adriatique et permet de tenir Venise en échec, de la couper de ses possessions dans le bassin oriental de la Méditerranée. Mais l’Apulie, à l’époque, est possession aragonaise : l’honneur hispanique est donc bafoué. Mehmet II vient, en violant le sol italien, de se donner des ennemis implacables : les Aragonais, qui, bientôt alliés aux Castillans, vont lutter sans relâche contre les flottes turques, jusqu’à Lépante. Sitôt la chute d’Otrante connue, le fils du roi Ferdinand, Alphonse, Duc de Calabre, marche à la tête d’une armée vers Otrante, bien décidé à bloquer les Ottomans, qui promettent, pour le printemps, l’arrivée d’une nouvelle armée de 120.000 hommes, prête à conquérir, annoncent-ils, toute la péninsule italique.

L’inquiétude est à son comble en Italie. La zizanie règne cependant entre les nombreux états et villes-États d’Italie. Aucune décision claire et tranchée n’émane de cette cacophonie d’intérêts contradictoires et de jalousies mutuelles. Seul le Pape promet argent et renfort. Finalement, les secours ne viendront que d’Espagne, mandés par les Rois catholiques, Ferdinand et Isabelle. Mais le 3 mai 1481, avant le choc entre les 2 armées, Mehmet II meurt inopinément. Le Duc de Calabre reprend la ville et tous les prisonniers turcs, qu’il y faits, sont envoyés aux galères. Pour la première fois, des musulmans rameront sur les galères européennes. En 1489, Venise prend possession de Chypre, dont la chute, quelques mois avant Lépante, provoquera une volonté de résistance et conduira à l’émergence de la “Sainte Ligue” de 1571.

Nous arrivons au XVIe siècle. Le décor est déjà planté. Le binôme Aragon-Castille, présent en Italie du Sud et en Sicile, est bien décidé à ne plus tolérer d’opérations ottomanes en Apulie ou en Sicile, a fortiori dans le bassin occidental de la Méditerranée. Venise entre en guerre avec les Turcs en 1499 et subit plusieurs revers, à La Sapienza (au sud de la Grèce actuelle) et dans la Baie de Navarin. Ensuite, lors de la première bataille de Lépante, le 25 août 1499, la flotte vénitienne est une nouvelle fois battue. En 1500, nouveaux revers en Grèce. Venise doit faire appel à l’Espagne qui affronte les Turcs pour la première fois dans une opération navale d’envergure : la flotte du Capitaine-Général Gonzalo de Cordova entre en action à l’automne 1500 et taille quelques solides croupières aux Turcs. Mais, en fin de compte, les Ottomans sont victorieux : lorsque la paix est signée en août 1503, Venise doit renoncer à toutes ses places fortes grecques. Les Ottomans possèdent désormais une flotte capable de damer le pion aux Européens, de leur contester au moins l’accès à la Méditerranée orientale. La France promet des secours mais ne les envoie pas. Seule l’Espagne est décidée à en découdre avec les Turcs. Mais elle doit avoir les mains libres en Méditerranée occidentale et la débarrasser des pirates barbaresques.

L’Espagne passe à l’attaque en Afrique du Nord