-

Bernanos

1998 aura été, littérairement parlant, l’année Bernanos. Alors que de toutes parts, patiemment érigé sur vingt siècles d’histoire européenne, l’imposant édifice catholique s'effrite, les plus grandes maisons d’édition parisiennes ont tenu l'an durant à célébrer la mémoire du plus fameux de nos “catholiques écrivant”, mort il y a tout juste 50 ans, par la réédition de quelques-uns de ses meilleurs brûlots : Français si vous saviez, La Liberté pour quoi faire, La Grande Peur des bien-pensants (1). Le tout assorti de quelques nouvelles inédites. Sans oublier, en ces temps où, misère de l’esprit, l’on s’intéresse davantage aux petits secrets de nos auteurs qu’à ce qu’ils ont pu écrire (que penser de “l’affaire” Marguerite Duras ?), l’inévitable cortège de biographies, plus ou moins littéraires et bien troussées. Ironie de l’histoire, pour une des rares plumes libres du siècle, guère plus connue aujourd'hui que pour ses 3 volumes de la Pléiade.

Le don, cette force sur laquelle fut élevée notre civilisation

Et pourtant, une fois n’est pas coutume, de toutes ces publications, celles qui retinrent le plus notre attention ne furent pas tant Français si vous saviez ou Dialogue d’Ombres, mais bien deux courtes biographies, éclectiques, passionnées, de VRAIS LECTEURS chez qui Bernanos (2) a signifié plus encore sans doute que la vision très personnelle qu’ils nous en donnent. Georges Bernanos encore une fois, de Sébastien Lapaque, et Georges Bernanos, une parole libre, de Claire Daudin rendent chacun à sa manière le juste hommage qui revenait au dernier “chrétien de combat”. Si le premier, journaliste au Figaro Littéraire, eut volontiers été des jeunes camelots du Roi qui suivirent Bernanos dans ses échauffourées estudiantines, la seconde eut fourni pour sa part une confidente attentive et pleine de réserve au Bernanos des soirs de doute.

Chaleureux et engagés, les deux discours se complètent et se répondent : pourquoi donc « une telle rencontre est-elle souhaitable aujourd'hui ? Dans un monde envahi par la violence, où chacun, tant bien que mal, essaie de lui échapper, à quoi bon nous proposer ce rendez-vous avec la colère d’un homme ? » (C. Daudin). Parce que précisément « l’homme moderne est abandonné à la satisfaction de ses (seuls) égoïsmes. À son âme, il a substitué une conscience. À Dieu, il préfère les vertus. Il ne songe pas à préserver ce qui le dépasse. Le don, cette folie sur laquelle fut élevée notre civilisation, lui est aussi étranger qu’aux robots, ses maîtres. Renonçant à sa liberté, il n’obéit qu’à celui qui le programme. La télévision, le travail et les loisirs, les joies et les peines, tout est programmation » (S. Lapaque) [p.11]. Au milieu de l’apathie généralisée, sous laquelle étouffe notre vieille Europe, Bernanos nous enseigne l’insurrection de l’esprit, sa violence se fait amour, des siens, des hommes, de Dieu. « L’homme de ces temps a le cœur dur et trop sensible » — écrivait-il déjà en 1937.

“Vieillir, c’est se renier”

Fanatique, il le fut, c’est certain. Mais pas de ce fanatisme qui tue au nom d’un dogme, d’une idéologie. Le « scandale de la vérité », sa croisade personnelle, fut d’abord d’affirmer le primat du cœur guidé par la foi sur le vil confort matériel. Ni conservateur ni révolutionnaire, ni de droite ni de gauche (3), mais royaliste jusqu’à la racine, « de cet écrivain contestataire, l’histoire littéraire a fait un marginal, utopiste ou réactionnaire, nostalgique d’âges d’or, éternel inadapté dans un monde qu’il refuse » note Claire Daudin. C’est ne rien comprendre à l’essence même de son œuvre qu'il a située dans tous les engagements de son temps. « Rester fidèle aux grandes passions de l’adolescence ou périr avec elles. Vieillir c’est se renier ». Faire face, l’esprit en alerte, prêt à bondir. « Romancier des vertiges de l’âme, Bernanos fut également un écrivain qui ne se sentait bien que dans l’Histoire » (S. Lapaque) [p. 21]. Le présent, et plus encore l’avenir, furent sa préoccupation constante, ce qui explique qu’il se soit toujours adressé en priorité à la jeunesse. Car pour Bernanos la chrétienté ne pouvait rimer qu'avec la jeunesse, époque d’aventure et de pauvreté par excellence (rien n’horripilait davantage Bernanos que la bourgeoisie catholique, repue et replète) [4], l’âge où se conquiert la sainteté, puis le monde.

Dictature et démocratie tendent au même dirigisme universel

Anti-démocrate par conviction : « Je ne comprendrai jamais, confiait-il à un ami prêtre en 1906, qu’on se désintéresse d’une lutte dont l’enjeu est le pays et qu'on se contente de mettre un billet dans l'urne », sa constante fidélité à ses principes premiers reste exemplaire dans le tumulte. Goguenard, Lapaque écrit : « Il est vrai que la veulerie de l’Épiscopat espagnol, la lâcheté de Munich et le cynisme de Pétain le firent bondir. On ne va tout de même pas nous faire croire que c’était au nom de la démocratie et des droits de l’homme ! ». Il poursuit : « C'est l'attachement farouche à une civilisation chevaleresque où la poésie, la gloire, la foi étaient trois maîtresses inséparables qui fit se lever Bernanos » [p. 14]. Militant royaliste épris d'action (une photo le montre perturbant, canne en main, le transfert des cendres de Zola au Panthéon le 4 juin 1908) [5], et forcément déçu par l’AF (à lire absolument, sa participation au complot avorté de restauration de la monarchie portugaise en 1912), l'écriture s'impose bientôt à lui comme le support idéal à son message. Une fois Sous le Soleil de Satan paru, remarqué par Daniel Halévy (« Vous aurez en France cinq cent lecteurs. Vous arrivez trop tôt ou trop tard » !) et André Gide (« C’est la même chose que Bloy et Barbey d’Aurevilly, et cette chose m’est contraire »), la machine littérature, une fois lancée, ne s'arrêtera plus. On est en 1926, Bernanos a 38 ans. Des romans aux essais (L’Imposture, La Joie, Les Grands Cimetières sous la Lune, Nous Autres Français, Les Enfants Humiliés, le Dialogue des Carmélites et tant d’autres), son appel en faveur d'un « Front chrétien » est inchangé. Sans Dieu présent dans chacun de nos actes, le monde est réduit à son absurdité.

Avant comme après 1945, la situation reste la même, et elle le navre. « Je n’ai jamais cru à la guerre des démocraties contre les dictatures, la formule n’ayant jamais été qu’un slogan (…) Dictature et démocratie tendaient au dirigisme universel, à l’univers totalisé ». La liberté sera son drapeau, celle qui prescrit d'agir en son âme et conscience. Si ses exhortations restèrent lettre morte, des figures littéraires aussi diverses qu'estimables salueront son indépendance, son refus de la gloriole (il refusa par trois fois la Légion d'Honneur), sa soif de justice : Camus, Weil, Claudel, Artaud. De Gaulle lui-même, qui reconnaîtra : « Celui-là, je n’ai pas réussi à l’atteler » (6).

À mille lieues de Mauriac mais frère en Péguy, Georges Bernanos demeure aujourd'hui encore un cas dans la littérature française. Seul Malraux daignera assister à ses obsèques, le 13 juin 1948. Aucun représentant de la République, et pour cause, ne fera acte de présence. Sans optimisme bêlant, Bernanos fut jusqu’au bout l’homme de l’espérance, jusqu'à l’hérésie. Brasillach avait bien raison, qui le surnommait « l’anar chrétien ».

- G. Bernanos une parole libre, Claire Daudin, Desclée de Brouwer, coll. Témoins d’humanité, 1998.

- G. Bernanos encore une fois, Sébastien Lapaque, L’Âge d’Homme / Les Provinciales, 1998. [rééd. Acte Sud, 2002]

► Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°39, 1999.◘ notes en sus :

1 : S. Lapaque note à propos de ce livre : « Ceux qui lisent mal ce traité de révolte le regardent comme une histoire des débuts de la IIIe République, un hommage maladroit à l'antisémite Édouard Drumont ; dans ce texte (…) ils ne voient que la nostalgie pour le monde ancien, ce monde qui avait une odeur de terre mouillée, de sillons remués et d'intérieurs rustiques. La Grande Peur… est beaucoup plus que cela. Ce livre n'est pas seulement une évocation de la vie et de l'œuvre de Drumont. C'est un appel. Ce drame, dont le dernier acte s'est joué à Vichy, souligna Bernanos en 1947, exhorte la jeunesse à faire face, à refuser de se faire broyer par l'empereur yankee ou d'être enrôlée dans la termitière universelle. Comme Sous le soleil de Satan, c'est un livre né de la guerre » [p. 23]. Concernant Drumont, Bernanos voit surtout en lui un imprécateur. comme le souligne C. Daudin : « L'influence de Drumont sur Bernanos fut énorme, lui-même le reconnaît : il consacrera à son “vieux maître” le premier de ses essais : La Grande Peur des bien-pensants. Un tel parrainage pourrait suffire à le disqualifier. Mais Bernanos n'accorde qu'une importance très secondaire, voire tertiaire, à l'antisémitisme en vertu duquel Drumont est devenu, aux yeux de la postérité, une figure satanique. Ce qu'il admire en lui, c'est son courage et son franc-parler, sa position de moraliste solitaire à laquelle il va évidemment s'identifier. Nul doute que les impressions d'enfance attachées à la découverte de Drumont, faite à travers la voix du père, n'aient renforcé d'une dimension affective cette admiration ». En effet, le père de Bernanos « est un fervent lecteur de La Libre Parole […] mais alors c'est la dénonciation en lettres de feu de la démagogie, du triomphe de l'argent et de la médiocrité qui séduit, dans les colonnes du journal sulfureux, le fils comme le père. Georges, en effet, écoute médusé son père déclamer les articles de Drumont. Nous n'avons plus idée aujourd'hui du panache et de la cruauté que pouvait revêtir la prose journalistique de l'époque, de tous bords d'ailleurs. L'objectivité de l'information, pas plus que le sensationnel à vil prix, n'étaient les standards de la profession. On proclamait ses idées, sans considération pour l'adversaire ! Et bien souvent la plume était trempée dans le fiel ! » [p. 21-22].

2 : cf. « G. Bernanos contre les bien-pensants », A. Guyot-Jeannin, in : Le Spectacle du Monde n°547, 2008.

3 : En ce qui concerne un certain lectorat passé ou actuel, S. Lapaque estime : « Bernanos fut souvent condamné à avoir des lecteurs qui ne comprenaient que la moitié de son œuvre. Les gens de droite, sa critique de la démocratie, ses sarcasmes envers les chrétiens d'avant-garde et son mépris pour les rêveries généreuses dont La Grande Peur entendait sonner le glas. Les gens de gauche, sa dénonciation des régimes autoritaires, ses estocades contre l'ordre moral et ses colères contre Vichy découvertes en lisant Les Grands Cimetières sous la lune ou sa Lettre aux Anglais. En utilisant ses livres contre ses adversaires et en oubliant ce qui les bousculait, les uns et les autres en perdirent le sens » [p. 70]. En ce qui concerne Bernanos lui-même, il participa à l'aventure de la Jeune Droite (cf. Jean De Fabrègues et la Jeune Droite catholique, V. Auzépy-Chavagnac, Septentrion, 2002). La recherche d'une troisième voie entre individualisme libéral et collectivisme socialiste — l'un et l'autre aliénés par leur matérialisme — n'est pas sans montrer une certaine parenté avec le modèle connu sous le nom de catholicisme intransigeant qui s'est toujours situé hors de l'opposition classique entre droite et gauche. Voir aussi : « Nous n’étions pas des gens de droite. Le cercle d’études sociales que nous avions fondé portait le nom de cercle Proudhon, affichait ce patronage scandaleux. Nous formions des vœux pour le syndicalisme naissant. Nous préférions courir les chances d’une révolution ouvrière que compromettre la monarchie avec une classe demeurée depuis un siècle parfaitement étrangère à la tradition des aïeux, au sens profond de notre histoire, et dont l’égoïsme, la sottise et la cupidité avaient réussi à établir une espèce de servage plus inhumain que celui jadis aboli par nos rois » (Les Grands Cimetières sous la lune).

4: « On ne nous a nullement élevés dans le respect de la bourgeoisie. Nous savions que la bourgeoisie intellectuelle, comme l’autre, avait constamment sacrifié la monarchie à son avarice, à sa vanité, à une sorte de conservatisme qu’elle prend pour la tradition, qu’elle oppose dans son orgueil ingénu à la tradition des aristocrates. […] Nous n’ignorions pas que la bourgeoisie s’est perpétuellement interposée entre le peuple et la monarchie, que la monarchie, en 1789 comme en 1830, s’est perdue chaque fois qu’elle a parié pour la bourgeoisie contre le peuple » (Nous autres Français).

5 : Nous n'avons trouvé trace de cette photographie, peut-être confondue avec celle d’échauffourées entre camelots et étudiants en décembre 1908 à la Sorbonne. Bernanos, alors jeune camelot, fut arrêté le 9 février 1909 suite aux troubles relatif à l'affaire Amédée Thalamas (enseignant dénigrant la moralité de Jeanne d'Arc), ce qui lui vaudra dix jours de prison à la Santé pour cris séditieux. En effet, le 9 mars 1909, la veille de son jugement, la XIe Chambre correctionnelle établit que les cris de : “À bas la République !”, “Vive le Roi !”, “À bas les magistrats faussaires !” constituent des cris séditieux ou diffamatoires et que la juridiction de la Cour d'assises est seule compétente pour en connaître. Cf. S. Lapaque, pp. 40-41.

6 : cf. « Bernanos et de Gaulle », P. Barthelet, in : Espoir n°72, 1990. Et R. Dargent, « Bernanos exilé ? », 2012.

◘ Pour prolonger :

- Présence de Bernanos, Luc Estang. Plon 1947

- « Le réalisme onirique de Bernanos », Michel Estève, in : Études, tome 329, 1968.

- Bernanos et le monde moderne, actes du colloque organisé pour le centenaire de la naissance de Bernanos, PU de Lille, 1998

- Dieu a-t-il besoin de l'écrivain ? Péguy, Bernanos, Mauriac, Claire Daudin, Cerf, 2006.

- L'Argent, Dieu et le Diable : Péguy, Bernanos, Claudel face au monde moderne, Jacques Julliard, Flammarion, 2008.

pièces-jointes :

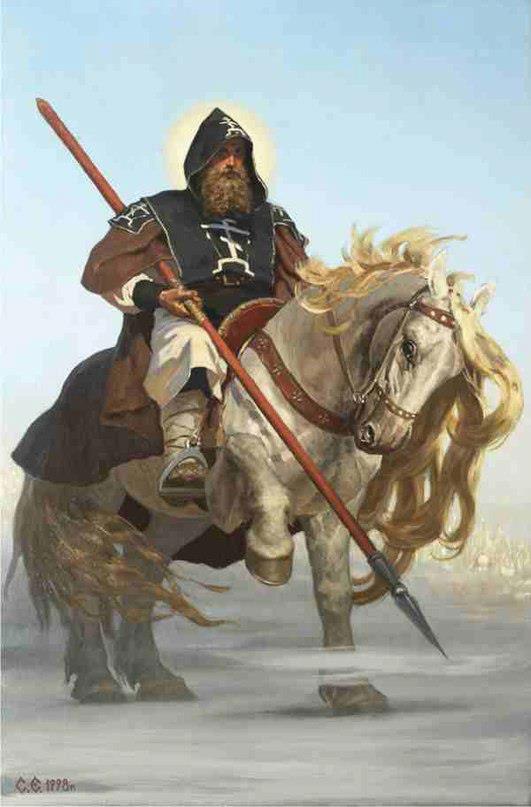

Prêtres et guerriers

« En vérité le combat où nous sommes engagés se joue toujours plus clairement entre les puissances de la vie et celles de la mort. Les preux s’y tiennent épaule contre épaule, comme les chevaliers des temps jadis. » Ernst Jünger

[Ci-dessous : le moine-soldat Alexandre Perevest par Sergueï Nikolaïevitch Efoshkin (Сергей Николаевич Ефошкин), 1998]

Car il est temps de surgir de la boue pour s’engager vers de nouvelles aurores. J’ai donc choisi de reconnaître la symbolique si vivante au cœur de laquelle prêtres et guerriers s’appellent et se répondent dans une conspiration sacerdotale. Mais comme la génération est jeune ! Les îles du symbolisme, d’abord qu’on ne les effleurera qu’au large du siècle, ne se livreront an regard que sur les cartes marines des belles maturités. La jeunesse littéraire du siècle semble ne jamais naviguer que dans les eaux territoriales des influences légères et éphémères. Chris-craft, hors-bord s’y brûlent la politesse négligemment. Choisir avant tout, selon la moralité des nécessités impérieuses, l’austérité d’une voilure pleine de vent, les solitudes exigeantes de la haute mer. Pourquoi le plus vif, comme le plus doux de l’existence ne s’écriraient-ils pas selon ce seul regard, au détachement suffisamment joyeux pour demeurer toujours tragique !

Car il est temps de surgir de la boue pour s’engager vers de nouvelles aurores. J’ai donc choisi de reconnaître la symbolique si vivante au cœur de laquelle prêtres et guerriers s’appellent et se répondent dans une conspiration sacerdotale. Mais comme la génération est jeune ! Les îles du symbolisme, d’abord qu’on ne les effleurera qu’au large du siècle, ne se livreront an regard que sur les cartes marines des belles maturités. La jeunesse littéraire du siècle semble ne jamais naviguer que dans les eaux territoriales des influences légères et éphémères. Chris-craft, hors-bord s’y brûlent la politesse négligemment. Choisir avant tout, selon la moralité des nécessités impérieuses, l’austérité d’une voilure pleine de vent, les solitudes exigeantes de la haute mer. Pourquoi le plus vif, comme le plus doux de l’existence ne s’écriraient-ils pas selon ce seul regard, au détachement suffisamment joyeux pour demeurer toujours tragique !Cher Alain de Benoist, c’est en songeant à notre belle conversation sur les dangers de nos solitudes, au sein de la lumière enténébrée de tout engagement comme au cœur des ténèbres illuminées de tout isolement, que je réponds à votre désir d’évoquer ici Ernst Jünger. Aux hommes qui ont choisi de ne point ironiser sous l’influence lugubre d’un nihilisme désormais planétaire, nulle alternative : nous devons aux civilisations que nous portons en nos mémoires et en nos quêtes l’élan le plus ardent hors des tranchées, dans la solitude la plus lumineuse. Mille poètes-guerriers, depuis les origines, plumes, pinceaux, burins pour seules armes d’attaque, tentent de s’acharner sur ces rivages insensés de la Beauté pour prendre l’île d’assaut. Mais pour quel au-delà d’interrogations ? Pour que survivent l’écriture, et toute conduite artistique inspirée, il faut que se lèvent les drapeaux noirs des grandes méditations. Ces passions qui forgent nos rêves, dans la nostalgie d’hier et le salut de demain, devraient ainsi suivre les voies alchimiques de la transmutation du FEU en LUMIÈRE.

Guerriers et prêtres, telles sont les dernières figures qui s’imposent. Le long de la Colline du Retour, là où brûlent, sous les torches des preux, toute conduite et toute écriture mondaines, l’humanité bernanosienne ne cesse de répondre — selon ce rythme immense et inachevé des chants de grande profondeur — à l’honneur jüngerien. Quatre-vingt dix ans, marcheur solitaire dans les bois enneigés de Wilflingen, guerrier adolescent et prêtre argenté au milieu des ruines, c’est ainsi que j’ai saisi, l’hiver dernier, la lumière aurorale dans quoi se lève le beau visage d’Ernst Jünger — et de son écriture. À partir d’une méditation sur Jünger, en écho s’impose Bernanos. D’une rive à l’autre, il nous appartient de faire passer au travers des mentalités mondaines les cinquantes pages du manuscrit de l’hôtel Majestic comme les pauvres cahiers d’écolier de la papeterie de Pirapora : Les enfants humiliés, prière des pauvres, inaccessible aux nantis. Rien, à jamais, ne sera donc séparé. Aux fronts insurrectionnels qu’ouvre Jünger, dans la mémoire guerrière de son œuvre, répondent les autels qu’élève Bernanos, l’exilé. Mais aussi, les royaumes de l’un appartiennent à l’autre. À n’importe quel prix, l’écriture doit demeurer. Jünger, Bernanos, dans nos veilles les plus ardentes, nous apprennent à ne rien craindre.

La création a le visage des brûlures joyeuses

Si Jünger, selon une compréhension ultime de l’écriture, écrit La Paix par l’expérience de La guerre, notre mère, procédant ainsi à la transmutation du feu en lumière, il semble qu’en Bernanos se soient retrouvées toutes les humilités insolentes d’une prêtrise authentique, soulignant ainsi l’élan insurrectionnel de la prière. Car rien, à jamais, ne sera séparé. En ces temps de la fin, l’homme d’écriture n’a qu’un repaire : en ce lieu d’écartèlement entre les puissances insurrectionnelles du guerrier et les pouvoirs spirituels du prêtre, dans une CONSPIRATION SACERDOTALE face au nihilisme de la chute. Oui, en vérité, tout se crée à flanc de coteaux, dans les forêts sombres de l’épreuve, là où Nietzsche-Zarathoustra conseille, non pas le travail, mais la lutte, non pas la paix, mais la victoire ; là où la sérénité de la création a le visage des brûlures joyeuses.

Cependant, en tout instant et en tout lieu, la mort, par excès de mondanité. Ce que je sais, c’est qu’aux ambitions du visible s’opposera toujours l’accomplissement de l’invisible. Nul régime ne tordra le cou à cette loi universelle, à cette certitude christologique. Pour faciliter avant tout l’émergence des moralités intérieures dans les mondes artificiels du visible, la démocratie porte en elle sa propre mort par impuissance existentielle. Les moralités intérieures : l’Être porte en lui sa propre désespérance, et le reste, sa chute, ses élévations. Feu et lumière, en ce siècle de nuit, voilà l’essentiel de ce qui nous torture et indéfiniment nous embrase. Que le feu de nos fascinations appartiennent à l’Âme, aux passions émotionnelles qu’elle avive en toute blessure intime, et que la pauvre lumière de nos méditations procède de l’Esprit, des pouvoirs rigoureux d’élévation dont il est l’éternel dépositaire, telle est la seule dynamique existentielle qui doit nous faire traverser les obscurantismes des temps devenus, en tout domaine, TOTALITAIRES.

D’une main à l’autre, au cœur des forêts occultes, les rebelles aux traits émaciés se passent les torches : petit-fils spirituel de Morand et prince comploteur de l’Europe Galante, Michel Bulteau, dans sa livraison de printemps de ses Maximes indéfendables, fonde à son tour son écriture sur une méditation jüngérienne : « Le feu, écrit-il, sépare les chemins de terre et d’eau. Avec ses mains bleues et vertes il repousse les livres qui tombent comme des larmes ». Car telle est la perversité du feu, quand une écriture de haute méditation devrait régner comme source vivante de toute lumière, inlassablement et dramatiquement rejetée au profit des effervescences tumultueuses de la matière et du sang. 1914, dernière guerre de sang ; 1939, guerre de matière, et ce doit être enfin la montée européenne d’une subversion pro-gaullienne qui régénérera le mythe du combat en lutte spirituelle.

Soit. Mais nul aveuglement : l’honneur demeure dans la boue, dans le sang et dans le feu des tranchées. Qu’on ne cherche pas, pour reprendre Bernanos, la perversité du feu en ces fronts de l’Avant même si à tout moment la tragédie les couvre de son manteau de soie noire. Moins que les ténèbres du feu, qui peuvent encore porter en elles leur propre illumination intérieure de courage et d’honneur — en un mot : d’élévation —, ce sont ces ferveurs souterraines de l’Âme, ces impulsions sourdes des peuples, qui nous guident, fiévreusement, à toute extrémité totalitaire QUELLE QU’ELLE SOIT ET DANS N’IMPORTE QUEL BUT.

La transmutation du feu en lumière

Le fascisme mussolinien, l’Allemagne hitlérienne, le néo-surréalisme éclaté de Mai, jusqu’en ses prolongements d’aujourd’hui si habilement récupérés, ne furent ainsi jamais touchés par la grâce de la lumière. Car une telle écriture des destins est si solitaire ! Il semble que les flammes bleues et vertes des conflits armés brûlèrent jusqu’à Yalta — et leurs braises, quoi qu’on en dise, n’en finissent pas de couver en nos demeures intérieures dévastées, en nos âmes torturées par toutes les passions dignes des jeunes hommes bien élevés.

De ces rivages, si vite la proie de tous les désastres intimes, et politiques, sont toujours chassées l’ordonnance rigoureuse de l’Esprit, la lumière par quelques preux extirpée du feu à pleines mains, par les mains pleines de l’écriture — comme le furent, du monde, les fulgurances du Christ. En ces nuits de Walpurgis, en ces temps et en ces lieux de ténèbres, plus que jamais la moralité des nécessités impérieuses exigerait qu’on se retire dans les forêts jüngeriennes de la Paix, aux confins des profonds silences et des solitudes immenses, pour y deviner enfin la symbolique de la transmutation du feu en lumière.

La stricte ordonnance du règne de la douleur

Il y va des seules finalités rédemptionnelles qui nous importent. De la même façon qu’en 1940, Georges Bernanos écrivait : « Nous n’avons certainement pas raté la guerre, on ne rate jamais la guerre, il n’y a que le premier pas qui coûte, le premier et le dernier, mais nous avons totalement raté la rédemption de la guerre ». Écrire, et lire, cette transmutation rédemptionnelle, bien sûr, ne procèdent que d’une faiblesse : « Pour accomplir le nécessaire, écrit Jünger, il nous faut l’expérience ». Or nous, nous sommes une génération littéraire dépourvue de passé ! Seuls nos aînés les plus proches, parmi les plus bouleversants, qui vivent en nous d’une terrible intensité, ont serré contre leur poitrine ensanglantée le plus cruel de l’existence dont l’expérience, en ces arrière-saisons de paix morte, de paix pacifiste, tant nous fait défaut.

Errant dans leurs propres ténèbres, les jeunes écrivains d’une Europe apocryphe croiront longtemps qu’ils ne seront jamais que des héritiers. Car, encore une fois, à l’orée de toute vie intérieure : la mort, dans une vaste massification de toutes les médiocrités armées. Il faut toujours se souvenir que les premiers loups que le poète pose en travers de son regard sont ceux de la dérision : vingt ans dans ces villégiatures du désespoir, quand s’élève l’incantation voluptueuse d’un dandysme existentiel vers les sortilèges des salons ruinés, et la décadence, toute séduction impudiquement offerte sur la couche du cynisme, déjà.

L’immaturité philosophique de n’importe quel jeune auteur de droite consiste à barboter en ces adolescences de feu. Après tout, ce n’est jamais qu’un moindre mal. Car il faut toujours se souvenir que l’homme d’écriture, celui qui s’éventre sur les pieux de l’authenticité, arrache un à un les masques qui ornent le beau visage de la douleur. Or, « le règne de la douleur, écrit Jünger, est d’une stricte ordonnance, et l’homme descend pas à pas ses rangs, ses limbes et ses degrés. C’est alors qu’il retourne aux frontières de la vie ; et comme les sources débouchent dans les lacs et puis dans les mers, les souffrances se rassemblent dans des vases profonds dont les lignes s’épurent. De même qu’il existe une conscience pour les pensées, les souffrances prennent des formes qui, se fondant dans une entité supérieure, leur donnent un sens profond ».

Le rôle princier du passeur clandestin

Sans doute est-ce ainsi, selon l’ordonnance de la douleur, au creux des vases profonds où toute lumière se recueille — comme jadis, au creux du théâtre grec, se fermentait la tragédie antique — que nous-mêmes demeurons fidèles à la tragédie de ces aînés que nous affectionnons — et en ce sens fidèles à la dialectique de l’écriture qui veut que l’on forge la beauté de demain avec la boue et le sang d’hier. L’essentiel des destins d’aujourd’hui, c’est que nous franchissions les torrents de guerre : surgir du feu, franchir la ligne, accéder aux nouvelles rives, à ces lieux d’ultimité et de plus haute maturité où se féconde toute méditation un tant soit peu sérieuse sur le devenir de l’Être. Jünger, entre autres, a le rôle princier du passeur clandestin.

Soit. Mais l’homme d’écriture, prêtre et guerrier tout ensemble, brûle le temps de son existence et de son écriture à l’endroit de crucifixion de cette déchirure, entre les deux pôles écartelés de la prière et de l’insurrection. Car, en vérité, si l’écriture doit devenir prière et si nous-mêmes devons accéder aux plus hautes méditations de la prêtrise, en vérité on ne saurait définir la prière de l’écriture autrement qu’insurrectionnelle — au sens où Bernanos, en ses cloîtres, l’élevait — ni appréhender l’insurrection au dehors de son foyer spirituel. Le feu de toute rébellion ne nourrit-il point la lumière de quelque pauvre méditation, de la même façon, note Jünger, que « le salut naît de la souffrance ».

Saisir la symbolique présente du guerrier pour qu’elle devienne le ferment de tout recueillement spirituel, et métapolitique, ce n’est pas approuver la guerre ; ce n’est pas non plus en attiser la braise encore brûlante, c’est, beaucoup plus humainement, selon le mot de Witold Gombrowicz — « par-dessus tout, l’humain rencontrera un jour l’humain » — croire à la transsubstantiation des valeurs. Ernst Jünger, en 1943, écrit encore : « Ce n’est donc point un hasard si ce monde est de feu : nous vivons dans le creuset de la forge et dans les affres de l’enfantement ».

L’Europe dans le creuset de la forge occidentale

Une seule fécondation : l’Europe, dans le creuset de la forge occidentale désignée comme Empire de la Troisième Voie, de la Troisième Voie d’accomplissement spirituel entre le pouvoir glacé de l’Esprit de l’Est et les puissances émotionnelles de l’Âme de l’Ouest. Le reste, l’homme d’écriture — l’homme de la plus haute mémoire — S’EN FOUT. Versailles, Galerie des Glaces, 1919, et les utopies genevoises. On ne saurait rire, rétrospectivement, de l’étroitesse du petit politique, autrement qu’étranglé de sarcasmes. Sanglots et sacrifices, ratifiés sur des traités de théorie, construction de papier, égorgés en plein vol d’élévation. Quand il eût fallu conclure des alliances entre mystique et politique, sacrifices et sanglots achevèrent leur chute dans les corbeilles à papier des fonctionnaires de la S.D.N.

La Paix, à son tour, manifeste subversif d’un dénouement spirituel du second conflit, circulera sous le manteau, tandis que les Enfants humiliés, traîné par Bruckberger jusqu’au front de Sarre, disparaîtra au cours de la retraite. Ainsi, la construction de l’Europe, à chaud, par quelque voie spirituelle que ce soit, nie-t-elle toujours la création de l’Europe. Versailles ne servit jamais qu’à souligner plus cruellement les discordes nationalistes tandis que Genève, lieu de finition extrême des évolutions rationalistes, s’attachait minutieusement à une besogne d’assureur-conseil. Un quart de siècle plus tard, dans les salons de l’hôtel Majestic, tout était écrit, en un manuscrit de cinquante feuillets, expédié à Rommel par Speidel, à couvert de la plus grande discrétion, pour ce qui concernait enfin une Europe salvatrice, une Europe spirituelle capable des hautes transsubstantiations nécessaires, avec pour fruit de guerre une Pax Europa.

Rommel le lut, et dit : « Sur de telles bases, nous pourrions travailler dans l’avenir ». Et Jünger, aujourd’hui, d’ajouter : « J’esquissais l’image d’une Europe qui ne pouvait se réaliser que par l’accord des peuples libres, et qui devait définir un nouvel ordre, c’est-à-dire des formes d’existence pour le Travailleur (1), héros du monde moderne. Je dois dire que de cette Europe, on s’éloigne tous les jours davantage. Qu’est-ce que cette nébuleuse de Bruxelles et de Strasbourg, où l’on ne parle que de lait, de vin, et de pommes de terre ? Une dérision ! »

Mitrailler à vue les ambassades des Ténèbres

Cette Pax Europa, de nos songes immémoriaux, demeure cependant un cercueil d’explosifs au travers de la passe : USA, URSS s’emploient à les déminer, anges noirs, diables rouges officient activement au culte du matérialiste nihiliste, au culte du nihilisme matérialiste. Quand le tombereau d’ordures, d’obscurantisme et d’ignorance, que nous autres, au cœur de la plus grande mémoire universelle, y déversons allègrement couvre à chaque instant cette œuvre de sape. Qu’on ne s’étonne pas, ainsi, que l’homme d’écriture, surgissant des tranchées, reprenne pour son compte la symbolique du guerrier, et mitraille à vue les ambassades des Ténèbres.

« Chaque homme est une lumière, écrivait Jünger, et chaque lumière qui s’allume est une défaite des ténèbres. Il suffit d’une bougie pour disperser tant d’ombre ». Certes, en nos ferveurs insurrectionnelles, il nous plaît de bander l’arc de notre écriture pour flécher toute imposture et tout artifice. La souveraineté de l’aventure est aussi inscrite en nos jeunesses, toutes insolences au vent. L’aurore nous appelle à des tâches de feu. Mais quand s’apaise la flamme, que s’élèvent les silences crépusculaires, c’est au bord des falaises que nous songeons à nos pauvres mots qui ne sont jamais que bougies égarées.

► Grégoire Dubreuil, éléments n°57-58, 1986.

◘ sur l’auteur (1956-2007) : fils des écrivains Jean-Louis & Brigitte Dubreuil, critique littéraire (il relança la revue Matulu), romancier : Un certain bonheur (sous le pseud. de Hugues Montseugny), La jeunesse est lente à mourir (Table ronde, 1984, prix Vitet) ; essayiste : Au large du siècle (Table ronde, 1984).

1. Pour ce qui concerne la figure du “Travailleur”, dans La Paix : « La paix sera gagnée lorsque les forces consacrées à la mobilisation totale seront libérées pour des fins créatrices. Alors s’achèvera l’ère héroïque du Travailleur, qui fut aussi son âge révolutionnaire. Le torrent impétueux s’est creusé !e lit où il deviendra paisible. En même temps le Travailleur, abandonnant son esprit titanesque, se révélera sous de nouveaux aspects, et l’on apercevra son rapport à !a tradition, à la création, au bonheur, à la religion ».

Bernanos contre les robots

Bernanos contre les robotsLa leçon faite à Jacques Delors, Alain Minc et Hans Tietmayer : dès 1940, Georges Bernanos dénonçait prophétiquement le futur empire économique universel et la violence totalitaire de la technique.

[ci-contre : ill. jaquette du tome II de sa Correspondance (1934-1948), Plon, 1971]

Le monde moderne a le feu dans ses soutes et va probablement sauter, écrivait lucidement Georges Bernanos le 17 Avril 1935 dans Marianne, l’hebdomadaire de la gauche républicaine où, à la demande pressante d’Emmanuel Berl, il avait choisi d’écrire. Le feu moderne, Bernanos l’avait éprouvé dans la sainteté misérable des tranchées de 1914-1918, dans la brutalité de la guerre de matériel où le poilu mystérieusement héroïque acceptait son destin de chair à canon, abdiquait chaque jour davantage toute initiative aventureuse et renonçait à ce que Le Chemin de la Croix-des-Âmes allait appeler l’art individuel, l’inspiration du soldat.

Là où Jünger, Ernst von Salomon ou Blaise Cendrars dans L’Homme foudroyé voient encore des occasions de combats chevaleresques, de coups de main qui défient la camarde, Bernanos, comme Jules Romains, Genevoix et surtout Jean Giono, entrevoit dans la guerre moderne, dans la mobilisation totale de masses de combattants au front et de masses d’ouvriers dans les usines d’armement, le triomphe sinistre de la technique, la mort de la vieille civilisation chrétienne et des plus belles libertés. Un monde gagné par la technique, écrira-t-il en 1945 dans La France contre les robots, est perdu pour la liberté. À chaque fois que Bernanos réfléchit à la technique, à son emprise totalitaire sur les hommes du XXe siècle, à l’ordre mondial dont la deuxième guerre et Yalta ont accouché dans la pire violence, il revient douloureusement à l’expérience des tranchées, à cette solitude de la pitié — selon la belle expression de Giono — qui lui révéla, en même temps que la soumission de ses contemporains à une mort planifiée, leur grandeur surnaturelle, leur part divine. C’est pourquoi Bernanos n’a pas le triste honneur de figurer dans le mémorial glacé des penseurs de la technique au XXe siècle. Face à ce qu’il appelle un nouveau Moloch, il a refusé le bouclier menteur du concept ou du système ramifié, il a rejeté les arguties jésuites, leur odieux réalisme capitulard qui s’accommode de toutes les aliénations, les justifications aristotéliciennes ou thomistes du monde industriel par une prétendue croissance de l'information ou un élan vital à la Teilhard de Chardin.

Il n’a pas toujours choisi les armes de Saint-Georges. Les pages géniales sur la genèse des totalitarismes dans Les Grands Cimetières sous la lune, les centaines de chroniques ou les conférences d’après-guerre multiplient certes les coups contre l’ordre technicien mondial, les États totalitaires avoués — Allemagne, Italie ou Russie — ou honteux comme l’Amérique capitaliste. Mais le plus souvent, ses phrases bousculées, pressées, emportées échappent à l’ordre humain, au lecteur moderne, à celui qui ne peut plus se livrer à l’aventure abyssale du cœur, de l’abandon à Dieu, à celui qui est fouaillé par la crainte du surnaturel. Ses chroniques, ses pamphlets se tiennent donc à la lisière de notre monde. Mais ce serait péché de bêta orgueilleux que de prétendre qu’on y voit la trame de l’autre, et Bernanos le premier en bondirait de rage. Mieux vaut alors ne rien dire. Mais comme Léon Bloy, le créateur de Mouchette court ici le risque de la plus grande liberté que nous ayons : reconnaître ce qui nous dépasse.

Il n’y aura donc chez lui, prévient Bernanos, aucun système de la technique, aucune critique universelle. Rien qu’un témoignage. Mais à chaque vision de la monstruosité du monde où l’homme accepte de s’éloigner un peu plus du dépôt sacré de ses origines, l’écrasant et victorieux Moloch technicien va faire saigner davantage le cœur aimant du témoin. Il n’y a pas de résumé possible du Chemin de la Croix-des-Âmes ou de La France contre les robots. C’est dommage pour Jacques Attali, Jean-Claude Trichet ou les crétins cyniques qui veulent vendre aux esclaves modernes une mondialisation heureuse : s’ils s’engagent dans la lecture de Bernanos, dans le beau chemin souffrant que lui a révélé la mise en place du marché mondial, déjà dénoncé en 1945, ils en sortiront plus humbles et à genoux. Car c’est à eux, les maîtres du monde, les élites nouvelles, comme à nous, les infimes agents soumis de l’ordre mondial, que s’adresse prophétiquement Bernanos. Il ne pouvait souhaiter meilleur lecteur que le Français d’aujourd'hui, battu de mauvaises nouvelles, accablé d’incertitudes et de mensonges odieux, perdu de voir sa nation disparaître dans le silence trompeur et rusé des édiles et des élites : l’État totalitaire, national ou mondial, démontre Bernanos, a toujours menti et pratiqué l’imposture. La guerre américaine contre le nazisme n’était pas une croisade de la démocratie, écrivait-il dès 1943, mais le meilleur moyen d’asseoir un capitalisme qui parle le patois yankee. Le mythe de l’égalité devant la loi, c’était aussi, en d’autres temps, l’habillage de la soumission des individus à l’État le plus omnipotent, le plus brutal, adversaire des anciennes libertés dans la famille, la commune ou le métier. Et la démocratie, c’était les comices agricoles, le maquignonnage de l’intérêt grossier et du profit solide.

Bernanos a devancé un Jünger ou un Heidegger

Ce qu’Amsterdam et l’AMI réalisent, Bernanos l’avait dénoncé il y a 50 ans. Parce qu'il n’affronte pas la technique avec les armes qu’elle impose à ses adversaires reconnus — le langage sectionné, lui-même mécanique, de l'analyste, ou juridique, c’est-à-dire romain et païen dit La France contre les robots — Bernanos a vraiment devancé un Jünger ou un Heidegger. Il faut attendre 1953 pour que ce dernier prononce à Munich sa célèbre conférence sur La Question de la technique, devant un public enthousiaste où figurent 3 spécialistes du problème : Ortega y Gasset et les frères Jünger — Ernst, bien sûr, l’auteur du Travailleur et de La Mobilisation totale avant-guerre, et Friedrich-Georg, qui venait de publier La Perfection de la technique. Heidegger y montre que l’essence de la technique n’est pas seulement, comme le croyaient ses prestigieux auditeurs, la provocation envers la nature, sa mise en demeure comme l’a dit Pierre Boutang : elle accomplit aussi l’exil de la philosophie grecque hors de son sol natal, achevant ainsi le mouvement d’éloignement des origines que représente la métaphysique. C’est, au sens propre, l’Occident, le déclin de la pensée grecque, du seul moment philosophique de l’histoire humaine. À l’inquiétude soulevée par ce lent processus peut seul répondre un recours mystérieux à ce qui nous sauve, au risque d’une transcendance sacrée, à ce que Heidegger appelle encore la piété de la pensée. Ainsi, ce cheminement philosophique, même s’il relève de cette pensée allemande que Bernanos tenait pour une des sources du totalitarisme moderne, aboutit à la même ligne de crête entre le danger permanent, envahissant de la technique et la révélation surnaturelle qu’elle ménage à l’homme moderne. Bernanos, lui, a la grâce d’aller plus loin : puisque la grande machinerie met à mort la chrétienté, puisque le moderne aveugle ne peut plus voir la sainteté, la technique est l’occasion du seul combat mystique que puisse comprendre l’homme du XXe siècle.

Le parcours aventureux d’un autre assistant à la conférence de Heidegger vient nourrir cette vérité dérangeante, cette flamme fragile : Ernst Jünger, après avoir brossé à coups de concepts techniciens précis et froids comme l’acier le portrait de l’homme nouveau, le Travailleur, renonce au piège d’une armature théorique trop semblable au monde totalitaire qu’elle prétendait librement décrire. Dès la fin des 30, il recourt plus volontiers à des fables, à de vrais mythes comme Sur les Falaises de marbre ou à son Journal. Il s’y transforme alors, à l’instar de Bernanos, en témoin inspiré des ravages du nihilisme : Heidegger aussi ou Pierre Boutang dans l’Ontologie du secret ont relié cette tendance lourde du XXe siècle au triomphe du contrôle mécanique de l’existence. Cependant, jusque dans les derniers tomes de Soixante-dix s’efface, il continue à voir dans la technique une incarnation de forces naturelles qui rappellent souvent les dieux païens. Or Bernanos discerne justement dans l’État technicien une résurrection du paganisme antique dont il rend moins responsable le Diable que l’Église de la Renaissance ou les Borgia. Le XVIe siècle est frère du nôtre en idolâtrie et abjection. C’est à peine si nos glorifications païennes changent de nom : la raison d’État, le profit, la spéculation abondée par la machine demeurent, auxquelles nous avons ajouté les usurpations de la race, de la nation, du parti.

Reprendre le grand mouvement de 1789

Il faut donc voir Helmut Kohl, Tietmayer ou Jacques Delors au XVIe siècle, la fraise au cou, bien plissée et délicate : ce sont de vieux robots, les dangereux imbéciles bernanosiens. Mais Bernanos, dans sa grande et prophétique charité, ne désespère pas d’eux : il est l’écrivain de l’espérance. Et ses mots, aussi simples et dénués de ruse que ceux de Jeanne à son procès, parlent à notre liberté : la civilisation, la France — deux parfaits synonymes — peuvent nous garder du pire à condition de reprendre le grand mouvement de 1789, notre tradition de presque mille ans de franchises coutumières et personnelles que 1793, la révolution industrielle, le capitalisme, sa version léniniste ou fasciste ont voulu mettre à bas. Mais Bernanos n’est pas un petit marquis à paradoxes, un clerc soucieux de briller dans le vide affreux de sa nuit intérieure : c’est le marcheur sacré, le pauvre divinisé qui ne renonce à rien de ce que l’éclatante justice de la sainteté lui peut montrer. On voit souvent, à la Bayorre, Bernanos chevaucher sa moto Peugeot. Ailleurs, on apprend qu’il était fier d’avoir fait 46 heures d’avion de guerre en 1917. C’était un humble usage, médiéval et gamin, de la technique : lui qui préférait le brutal Pizarro, un barbare que peut encore saisir la pitié, à l’ingénieur américain ou russe qui ne voit rien des destructions lointaines et immenses qu’il a provoquées, cherchait toujours l’échappée libre, l’assaut chevaleresque, le moment où, à moto ou sur un biplan Farman, l’homme croit qu’il est plus que jamais dans la main de Dieu.

► Jean Védrines, Immédiatement n°7, 1998.

Georges Bernanos, notre capitaine

Georges Bernanos, notre capitaineDe l’Action française à la France Libre, de La Grande Peur des bien-pensants aux Grands Cimetières sous la lune, itinéraire d’un écrivain réfractaire aux folies de son siècle.

[ci-contre : timbre dessiné et gravé par Jacques Gauthier, 1978]

Le 20 février 1888, naît à Paris Louis Émile Clément Georges Bernanos. Son père, tapissier-décorateur, appartient à cet artisanat parisien volontiers frondeur qui a été communard puis boulangiste. Très tôt, Émile Bernanos transmet à son fils son idéal catholique et royaliste, son goût pour la littérature et son amour de la liberté. Le jeune Bernanos dont l’adolescence fut occupée par la lecture de Balzac et de Barbey d’Aurevilly, rêve d’aventures, de conspirations et de chouanneries. Il rejoint les camelots du roi dès leur création en 1908. Ces jeunes gens fougueux et intrépides constituent les troupes de choc de l’Action française. On a du mal aujourd’hui — au regard de son évolution postérieure — à imaginer ce qu’est le dynamisme du mouvement néo-royaliste à cette époque. Avec une puissante argumentation, Charles Maurras rallie à la cause royale bon nombre d'intellectuels venus des milieux politiques les plus divers. Mais il n’en reste pas à la théorie comme tant de contre-révolutionnaires au XIXe siècle, et joint à sa démonstration une stratégie du coup de force. Celle-ci séduit une jeunesse étudiante qui a déjà délaissé l’introspection stérile pour le goût de l’action sous l’influence de Barrès et de Bergson.

Rompant avec les préjugés conservateurs de sa famille politique, l’AF patronne le Cercle Proudhon, lieu de rencontre entre royalistes passionnés par la question sociale, comme Georges Valois et Henri Lagrange, et théoriciens du syndicalisme révolutionnaire, comme Georges Sorel et Édouard Berth. La jeune Action française vise à recréer contre la démocratie bourgeoise l’alliance de 1848 entre étudiants et ouvriers, à faire la révolution pour le roi. « Gavroche 1909 est royaliste ! » — s’exclame un jour Léon Daudet, le grand orateur royaliste invité à prendre la parole à une réunion de la CGT.

Séduit par un tel bouillonnement d’intelligence et d’action, Bernanos rejoint donc les camelots du Roi avec toute la vigueur de ses vingt ans. De manifestations à la Sorbonne en séjour au quartier politique de la Santé, il milite passionnément. Comme le notera Jean de Fabrègues, il rassemble autour de lui, « toute une série de garçons à panache, mousquetaires ou condottieri du XXe siècle ». Ces derniers s’intitulent eux-mêmes « les hommes de guerre ». Et Henri Massis de dépeindre la « rude et saine camaraderie des combats au Quartier latin où, maîtres du boulevard Saint-Michel, on allait la fleur à la bouche, la matraque au poing, suivi par les femmes et les camarades éblouis ».

Le jeune Bernanos rêve d’aventures, de conspirations et de chouanneries

Mais le coup de force annoncé par Maurras tarde à venir. En 1913, Bernanos et ses compagnons s’engagent dans les préparatifs d’une tentative de restauration monarchique au Portugal. « Un roi est partout un roi, l’ordre chrétien partout l’ordre chrétien, l’aventure partout l’aventure » — s’expliquera-t-il. Mais l’aventure n’est pas du goût des chefs de l’AF qui font comparaître les “hommes de guerre” devant le conseil de discipline du mouvement. Bernanos est contraint d’abandonner son projet ; une certaine désillusion point alors en lui. Une époque se termine. Le romancier devra attendre la débâcle de 1940 pour voir réaliser son vieux rêve de coup de force face aux opportunistes par un colonel promu général de brigade à titre provisoire : de Gaulle !

En 1914, Bernanos, qui avait été réformé, s’engage au 6e régiment de Dragons. Nostalgique de Rocroi et de Fontenoy, il est furieux de participer à une guerre de masse, mais refuse de se soustraire au destin tragique de sa génération qu'il évoquera dans Les Enfants humiliés, son journal des années 1939-40. Après 4 ans passés dans la boue des tranchées, Bernanos retrouve un monde méconnaissable. Presque tous les camelots du roi sont morts au combat. L'Action française, jadis révolutionnaire, adopte une stratégie politique électoraliste et une ligne sociale conservatrice. Bernanos envoie sa lettre de démission à Maurras en 1919.

Dès lors, il consacre son temps à nourrir sa famille — il s’est marié en 1917 — comme commis dans une compagnie d’assurance et à l’écriture de son premier roman : Sous le soleil de Satan. Dès sa publication en mars 1926, Léon Daudet salue ce livre ténébreux et mystique né des angoisses de la guerre. « On se demandait : Quel sera le romancier de l’après-guerre ? — écrit-il — eh bien le voilà ! ». Hanté par le dogme sublime de la communion des saints, le tragique mystère du salut et l’affrontement entre le désespoir et la grâce, le Soleil contient déjà tous les thèmes d’une œuvre qui s’épanouira avec Journal d’un curé de campagne (1936), Nouvelle histoire de Mouchette (1937) et les Dialogues des Carmélites (posthume, 1949).

C’est également en 1926 que survient la condamnation de l’Action française par le Vatican pour cause de naturalisme politique. Les catholiques sont contraints de s’éloigner du mouvement royaliste ou d’endurer les persécutions du clergé. Catholique, éloigné de l’AF depuis plusieurs années, Bernanos n’hésite pas à risquer sa fraîche notoriété d’écrivain pour soutenir publiquement par de nombreux articles ses anciens amis face à la condamnation pontificale. Si elle peut paraître paradoxale au premier abord, cette attitude n’en est pas moins logique. En tant que royaliste, Bernanos n’admet pas que le Saint-Siège s’immisce dans les affaires politiques de la France ; il se trouve ainsi dans la droite ligne du gallicanisme politique des Capétiens. Aussi et surtout, en tant que catholique, il considère la condamnation comme un second Ralliement, une nouvelle étape dans l’adhésion opportuniste du christianisme au monde moderne ; il se situe là dans la tradition catholique anticléricale de Bloy, de Huysmans et de Barbey d’Aurevilly.

Au cours de ces années, Bernanos prend parfois la parole dans des réunions publiques de l’Action française. Il y fait la rencontre de jeunes maurrassiens passionnés par son œuvre, parmi lesquels Jean de Fabrègues, Jean-Pierre Maxence et Thierry Maulnier. Ces garçons animeront le courant de la Jeune Droite parmi les jeunes intellectuels que Jean-Paul Loubet del Bayle nommera les “non-conformistes des années 30”. Début 1930, il soutient le lancement de leur revue Réaction qui se propose « d’inviter la droite à se retrouver elle-même au-delà d’un nationalisme étroit par un retour aux sources spirituelles et une exigence rigoureuse de justice sociale ». Entre autres contributions, Bernanos publie un « Message aux jeunes Français » dans le premier numéro de la revue.

En 1931, paraît le premier écrit de combat de Bernanos, La Grande Peur des bien-pensants, dédié à son camarade de faculté Maxence de Colleville « en mémoire des grands rêves de notre jeunesse que la vie a humiliés mais que nos fils vengeront peut-être demain ». Ce livre est autant un appel à la jeunesse qu’une biographie romancée du pamphlétaire Édouard Drumont. Sa conclusion flamboyante constitue un manifeste pour Bernanos et la Jeune Droite qui renouvellent de manière critique la pensée de Charles Maurras. S’ils considèrent que « la part impérissable de son œuvre — la critique de l’erreur démocratique — appartient déjà au patrimoine national » (Nous autres, Français), ils pensent également que celle-ci se trouve dépassée sur bon nombre de points du fait de l’évolution de la société. La distinction maurrassienne entre “pays légal” et “pays réel” est devenue obsolète pour eux.

L’œuvre de Bernanos devient un appel à l’insurrection des hommes libres

Avec la Jeune Droite, Bernanos dénonce une véritable crise de civilisation, un monde où l’homme est peu à peu standardisé, soumis à l’argent dans les démocraties, à l’État dans les dictatures, à la technique et à l’administration partout. L’œuvre de Bernanos devient dès lors un appel à l’insurrection des hommes libres, de la conclusion de La Grande Peur des bien-pensants aux conférences des années 1946-1947 réunies dans La Liberté pour quoi faire ? Sa foi dans la cause royale reste la même. Il rêva toute sa vie d’une nouvelle alliance du roi et du peuple contre les féodalités capitalistes : « Un roi — écrira-t-il en 1944 alors que certains croiront l’avoir vu définitivement tourner la page de sa jeunesse monarchiste — n’est pour moi que le premier serviteur du peuple, le protecteur naturel du peuple contre les puissantes oligarchies — hier les féodaux, à présent les trusts — il est le droit du peuple incarné, le droit et l’honneur du peuple ».

une conception héroïque et poétique de la monarchie

À partir de novembre 1931, Bernanos participe au Figaro qu’il aimerait transformer en centre intellectuel d’un royalisme rénové, ralliant la jeunesse et les princes et prenant la place d’une Action française vieillie. Parallèlement, la conscience de la crise totale de civilisation, une conception plus héroïque et poétique que rationnelle de la monarchie, le mépris pour les conservateurs l’éloignent peu à peu de la stricte orthodoxie maurrassienne des années trente. À ces divergences doctrinales s’ajoute la question religieuse ; profondément croyant, le romancier ne peut en définitive accepter l’Église de l’ordre, un catholicisme vidé de substance chrétienne. Les différends qui opposent en 1932 Maurras à François Coty, directeur du Figaro, suscitent une polémique entre les rédacteurs et l’écrivain — d’abord courtoise puis très violente. La rupture est définitive. Les hommes de l'AF ne parleront plus du dissident, lui ne se lassera en revanche jamais de leur reprocher ce qu’il estime être leurs erreurs et leurs trahisons. Mais la direction du Figaro s’oppose finalement aux projets de Bernanos pour le journal. Il démissionne et, désargenté, s’exile avec sa famille à Majorque à la fin de l’année 1934.

Là, l’écrivain assiste aux prémices et à l’éclatement de la guerre civile espagnole. « J'ai vécu en Espagne une période pré-révolutionnaire, se rappellera-t-il. Je l’ai vécue avec une poignée de jeunes phalangistes, pleins d’honneur et de courage dont je n’approuvais pas tout le programme mais qu’animait ainsi que leur noble chef un violent sentiment de justice sociale ». Ainsi retrouve-t-il chez les phalangistes — dont son fils Yves fait partie — la passion de sa jeunesse. Lorsque l’insurrection éclate, il l’accueille donc favorablement. Mais rapidement, l'élan révolutionnaire retombe, Bernanos voit les militaires prendre le mouvement en main, les cadres phalangistes être débordés par l'arrivé massive des recrues issues des milieux conservateurs et démocrates-chrétiens.

Ce sont eux qui ont changé. je ne les reconnais plus

Surtout, il assiste à la répression sanglante et massive exercée par les nationalistes. Pour un chrétien, élevé dans le souvenir de l’horreur de la Terreur jacobine et de la répression de la Commune, cette situation ne peut que susciter l’indignation. Il refuse de voir les hommes se réclamer des mêmes valeurs que lui les corrompre en se livrant au massacre baptisé croisade et béni par l’Épiscopat.

Les Grands cimetières sous la lune, écrit à son retour en France en 1937 et publié en 1938, exprime cette colère et cette révolte. Ce livre est interprété comme une trahison par les gens de droite, comme un ralliement par ceux de gauche — probablement à défaut d’avoir été lu. Pourtant, Bernanos n’y renie rien, il affirme agir par fidélité à lui-même : « J’ai donc le droit de rire aux nez des étourdis qui m’accuseraient d’avoir changé — s’exclame-t-il. Ce sont eux qui ont changé. Je ne les reconnais plus ». Et à ceux qui voudraient en faire un compagnon de route, il rétorquera furieusement : « Le fait d’avoir écrit Les Grands cimetières sous la lune et dit ce que je pensais de la terreur blanche à Majorque, n’autorise évidemment pas les communistes à me taper sur le ventre comme si nous avions violé ensemble les sœurs de Barcelone, ou fait ensemble nos petits besoins dans les ciboires ».

La France libre comme nouvelle chevalerie

Mais derrière l’horreur des charniers espagnols, le romancier entrevoit la barbarie dans laquelle va glisser l’Europe quelques années plus tard. Lorsque surviennent les accords de Munich, Bernanos voit ses vues confirmées. Écœuré, il s’est exilé au Brésil où il écrit Nous autres, Français (1938) et Scandale de la vérité (1939) pour dénoncer l’esprit de concession des élites françaises. En 1940, c’est à Pirapora, petite commune perdue dans l’immense sertão brésilien, qu’il apprend l’écrasement de la France. Il considère l’armistice comme le dernier acte de La Grande Peur des bien-pensants et condamne sans appel le prétendu réalisme et le masochisme national de Vichy. Enivré par l’appel du 18 Juin retransmis par la radio brésilienne, le romancier choisit Londres contre Vichy, la politique contre la morale. Il voit dans la France Libre la nouvelle chevalerie qu’il appelait de ses vœux en quelques pages splendides du Journal d’un Curé de campagne.

Bernanos participe à l’élaboration d’une mystique de la résistance

Son âge et son handicap dû à un grave accident de moto l’empêchent de rejoindre de Gaulle mais deux de ses fils — Yves et Michel — s'engagent dans les Forces françaises navales libres. Tout au long de la guerre, par ses messages radiophoniques et ses textes rassemblés dans Le Chemin de la Croix-des-Âmes, Bernanos participe à l’élaboration d’une mystique de la Résistance. Pour lui, ces combattants prennent place dans la cohorte des défenseurs de l’honneur français, qu’ils soient petits-fils de chouans ou petits-fils de communards, car, comme Péguy, il croit en la continuité de l’Histoire de France.

Lorsque Bernanos rentre en France en juillet 1945, la révolution attendue dans le prolongement de la Résistance a pris le visage odieux d’une épuration sanglante qui frappe les seconds couteaux aux mains sales et lave la conscience des notables vichystes. Le calme revenu, la mesquinerie ordinaire reprend ses droits. Les nouveaux bien-pensants croient Bernanos rallié à leur cause. L’Académie française lui ouvre ses portes, on lui propose la Légion d’honneur et certains s'imaginent même le voir entrer au gouvernement. Mais le romancier n’a pas varié. Il est resté ce vieil et pur camelot du roi auquel, nota Pierre Boutang, on n’arracha jamais un mot de reniement en faveur de la démocratie. En 1947, après une conférence à la Sorbonne, le romancier le redit clairement à des journalistes américains qui voient en lui le bon apôtre d’une humanité pacifiée : « Mais je n’ai pas changé ! C’est la démocratie qui nous a assassinés ! Les totalitarismes sont les fils de la démocratie ! J’emmerde la démocratie ! »

Bernanos, que Roger Nimier rencontre à cette époque la comme il le racontera dans Le Grand d’Espagne, mène alors une ultime charge. Reprenant les visions prophétiques énoncées dans La France contre les robots dès 1944, il dénonce dans ses articles et ses conférences la civilisation des machines et le futur empire économique universel. Installé en Tunisie, il trouve l’énergie de composer Les Dialogues des carmélites, son testament spirituel. Gravement malade, il est rapatrié en France à l’hôpital américain de Neuilly. En rendant son dernier souffle le 5 juillet 1948, il a ce mot étonnant : « À nous deux maintenant ! »

Cinquante ans ont passé. Quelques universitaires se sont, depuis, employés à l’embaumer. Ces vieux messieurs qui ne supportent pas les paradoxes et aiment l’ordre des bibliothèques ont voulu le ranger soigneusement dans la leur, entre Claudel et Mauriac. Ils ont tenté de créer un Bernanos à leur image : inoffensif et modéré. Malgré cette imposture, l'œuvre bernanosienne reste toujours vivante pour les esprits libres qui la lisent. Elle résonne comme un cri dans le silence, elle brûle comme une torche dans les ténèbres de notre temps.

► Xavier Perez, Immédiatement n°7, 1998.

À Majorque, au Brésil et en Tunisie, c'est toujours en prenant le chemin de l'exil que Georges Bernanos trouva l'énergie nécessaire pour maintenir en lui l'image de la France et de sa vocation.

En fait, être Français, remarquait un jour Witold Gombrowicz, c'est justement prendre en considération autre chose que la France. Ce mot, que Dominique de Roux plaça en exergue de son roman Le Cinquième Empire, pourrait servir d'illustration à la vie et à l'œuvre de Georges Bernanos. Jusqu'à son dernier souffle, l'auteur des Grands Cimetières sous la lune eut pour unique souci de prendre en considération autre chose que la France : l'héroïsme, l'enfance, le rêve, la justice, l'honneur, la sainteté.

Comme l'Évangile dit qu'on ne peut se trouver qu'en s'oubliant, Bernanos pense qu'on ne peut trouver la France qu'en l'oubliant avec son commerce, sa santé, sa sécurité et sa tranquillité. L'expérience que le romancier fit de l'exil fut essentielle. Elle correspondait au besoin d'éprouver une métaphore vivante des tribulations de l'âme loin du Royaume. Bernanos souffrait de l'éloignement de son pays, mais cette douleur avait un sens. Comme de Gaulle, autre grand exilé, il n'a jamais cru vain de souffrir pour la France. Elle en vaut la peine, assurait le général. Et c'est toujours loin de son pays, à Majorque d'abord, au Brésil et en Tunisie, dans les derniers mois de sa vie, que Bernanos eut l'image la plus nette de la France et de la vocation qu'elle trahissait.

Fonder une nouvelle France au Paraguay

L'exil avait été pour lui une tentation ancienne. Bernanos avait songé à quitter la France dès 1913. Camelot du roi de 25 ans, il avait compris que ses rêves de gloire et d'aventure n'avaient rien à attendre de Maurras. Avec deux camarades, il avait projeté de partir pour le Paraguay pour y fonder une nouvelle France. C'était quelques mois après son projet de tentative de la restauration de la monarchie au Portugal qui avait déclenché les foudres des hiérarques de l'Action française. Mais son rêve paraguayen ne fut pas plus heureux que son rêve portugais et le futur romancier resta en France.

Le mariage de Bernanos en 1917 célébré par Dom Besse, un bénédictin haut en couleur qui avait été le confident de Huysmans, la naissance de ses enfants et la parution de ses premiers livres éloignèrent encore cette perspective d'exil. Mais le romancier n'y renonça jamais. En France, son instabilité était permanente. Bar-le-Duc, Bagnères-de-Bigorre, Clermont-de-l'Oise, Toulon, Hyères, il continua à se promener avec sa famille à travers le pays.

Sa rupture avec l'Action française en 1932 fut décisive. Bernanos comprit qu'il n'avait plus rien à faire dans un pays où s'avilissait ce qu'il était né pour aimer. En 1935, il partit pour les Baléares. À Majorque, quelques mois de tranquillité lui permirent d'écrire le Journal d'un Curé de campagne et La Nouvelle Histoire de Mouchette et de connaître quelques-uns des moments les plus lumineux de sa vie. La guerre civile espagnole mit fin à cette quiétude. Bernanos assista horrifié à l'épuration menée par les soldats de Franco, ce Galliffet de cauchemar. Une sanglante farce cléricale qui le fit vomir. Deux ans après son départ, Bernanos dut regagner la France, toujours accompagné de sa femme et de ses six enfants. Sur le bateau du retour, il portait dans son cœur Les Grands Cimetières sous la lune, son plus grand livre peut-être, un cri de révolte contre l'avilissement des consciences catholiques face à la montée du fascisme et à l'avènement d'un monde totalitaire.

Mais à quelques mois de Munich, l'air était aussi irrespirable à Paris qu'à Palma de Majorque. L'écrivain se souvint alors de son projet vieux de trente ans. « Je veux, écrivit-il à Jacques Maritain [en mai 1938], filer le plus tôt possible au Paraguay, avec ma petite tribu décidément impossible à acclimater dans une Europe totalitaire ». Après avoir traversé l'Atlantique, les Bernanos mirent pied à Assomption en août 1938. Le romancier, qui avait tant rêvé de cet exil, fut rebuté par cette ville étrange, peuplée de colons et d'aventuriers originaires de tous les continents. Le Paraguay était un drôle de pays qui ne ressemblait décidément pas à l'Eden de ses rêves d'adolescent.

Bernanos dut à nouveau se mettre en route. Il se fixa finalement au Brésil où il acquit une ferme, 300 têtes de bétail et 12 chevaux pour se lancer dans l'élevage. Cette expérience se révéla désastreuse, mais l'accueil des Brésiliens le toucha. Au Brésil, où il resta 7 ans [de 1938 à 1945], et où il connut d'incessantes pérégrinations, le romancier trouva une seconde patrie [une « terre d'amitié »]. À Juiz de Foras, à Vassouras, à Pirapora, perdu dans l'immense sertão brésilien, puis à la Croix-des-Âmes, où il ne cessa jamais d'emplir ses cahiers de sa belle écriture ronde, il prit en considération autre chose que la France. Et il retrouva son pays.

L'histoire de France et sa vocation constituent un patrimoine universel

L'éloignement de la France permit à Bernanos de mesurer ce qu'abandonnait son pays en juin 1940. Il fut frappé de constater que la défaite n'affectait pas seulement la communauté française de Rio mais tous les hommes libres. Dans son isolement brésilien, le royaliste Bernanos comprit que la France tout à la fois monarchique, impériale et républicaine, la France de Ronsard, Rousseau et Hugo, la France des croisés de Saint-Jean-d'Acre, des soldats de l'an II et des grognards de Waterloo a une vocation et une histoire qui constituent un patrimoine universel. « J'ai connu , se souviendra-t-il, ces minuscules petites villes blanches de l'intérieur brésilien, éparses sur une immense étendue de terre vierge, perdue dans la basse forêt tropicale, mais où la France est partout présente, je le répète parce que c'est vrai. Je répète que la France est présente dans chacune de ces villes dont vous ne pouvez même pas voir le nom sur cette carte, parce que le curé, le tabellion, l'hôtelier, le pharmacien ou le rédacteur en chef de la feuille locale y parlent entre eux de mon pays avec la gravité religieuse d'un homme de 1848, car la France est toujours pour eux la fille aînée de l'Église ou l'émancipatrice du genre humain, selon les préférences de l'un ou de l'autre ». Il ne faut pas être étonné par cette allusion bienveillante à la révolution de 1848. Comme les mentions, très nombreuses au cours de cette période, du grand mouvement de 1789, elle prouve que Bernanos, qui longuement relut Péguy à la fin des années 30, avait accédé à une idée parfaite de l'unité de l'Histoire de France. Celui qui défend la France, avait écrit l'auteur de L'Argent, est toujours celui qui défend le royaume de France.

Dans ce contexte, la naissance de la France libre apparut inévitablement à Bernanos comme une manifestation du génie de la France. Le général de Gaulle dont il entendit l'appel du 18 Juin le jour même à la radio brésilienne réalisait en sa personne cette unité de l'Histoire de France à laquelle il aspirait. Le romancier ne lui ménagea pas son soutien :

« Le 18 juin 1940 — écrivit-il en 1943 — est ce jour où un homme prédestiné — que vous l'eussiez choisi ou non, qu'importe ! L'Histoire nous le donne — elle a d'un mot, d'un mot qui annulait la déroute, maintenu la France dans la guerre. Français, ceux qui essaient de vous faire croire que ce jour et cet homme n'appartiennent pas à tous les Français se trompent ou vous trompent. Ralliez-vous à l'Histoire de France ».

L’un des paradoxes de l’exil bernanosien est de permettre au romancier de n’être jamais plus près de l'âme de son pays que lorsqu’il est arraché à son corps souffrant. Le mot d'exil convient à peine à cette situation. « Je n'ai jamais cru sérieusement à ma solitude, écrit Bernanos dans Les Enfants humiliés, bien que j'écrivisse ce mot, rarement d'ailleurs. Et j’ai plus rarement écrit celui d'exil, ce mot d'exil est un mot trop grand pour moi. Je suis fait d'une matière grossière, ma fidélité à mon pays est celle des bêtes et des arbres : si le climat ne nous fait pas crever, nous n'avons rien à craindre d’influences plus subtiles ». Ses textes rassemblés dans Le Chemin de la Croix-des-Âmes témoignent de cette fidélité. Bernanos sent littéralement la situation de la France avec un instinct animal. C'est cet instinct qui frappe lorsqu’on lit La France contre les robots, également rédigé au Brésil et qui fixe avec une précision géniale les enjeux de la France dans le monde d’après 1945. Parce que nous traversons une époque où ces enjeux paraissent plus que jamais incertains, il nous faut, encore une fois, retrouver Bernanos et prêter l'oreille à son exclamation magnifique : « Ralliez-vous à l’Histoire de France ! »

► Sébastien Lapaque, Immédiatement n°7, 1998.

◘ De S. Lapaque : Sous le soleil de l'exil : Georges Bernanos au Brésil, 1938-1945, Grasset, 2003. [lire le début]

La folie-Bernanos

La folie-BernanosUn homme de cœur, égaré à droite,qui ne se lassa jamais de dénoncer les imbéciles et de scandaliser ceux qu'il croyait être de sa famille politique

[ci-contre Georges Bernanos vu par Wiaz]

♦ Correspondance inédite de Georges Bernanos : Tome I : « Combat pour la vérité (1904-1934) ». Tome II : « Combat pour la liberté (1934-1948) », Plon, 798 p. et 568 p.

♦ Regards sur Bernanos, Henri Guillemin, Gallimard, 412 p. [rééd. Utovie, 2012]

Avec sa rage de vieux molosse insomniaque et paternel, avec ses pieuses colères d'inquisiteur sceptique, Bernanos attaquait toujours en face. Un beau spectacle, surtout pour nos temps de détresse qui n'ont plus leur compte d'indociles et qui n'en finissent pas d'être sonorisés par le mezzo-voce des clercs prudents. Or, dans la France cléricale — celle de Maurras, d'Alain, de Sangnier —, on ne croyait pas aux vertus du scandale ou de l'indignation. L'excès soit, mais avec mesure. Depuis, les orthodoxies sont toujours rares qui prennent le risque d'enrôler sous leur bannière un homme qui ne se lassait jamais en offensant les imbéciles. Du coup, on laisse quelques usurpateurs s'emparer d'un formidable stock d'hallucinations, de style et d'humeurs. Tragique méprise, d'autant que la folie-Bernanos, ce composé instable de monarchisme désuet, de socialisme féodal et de gauchisme réactionnaire, mobilise trop de passions contemporaines pour être abandonné, sans discussion, aux seuls bernanosiens. Lisez, ou relisez donc. Et prenez votre dû.

Fringant et barrésien

Précisons : Bernanos n'appartenait pas à la caste des logocrates vertueux ou chanceux qui tombent toujours du bon côté des barricades [« Dans cet antique pays chrétien, il est à la fois risible et sinistre de voir un petit nombre de philosophes, d'esthètes imposer par la plume, la parole, l'action publique, leurs propres débats intérieurs à de braves gens qui depuis des siècles n'avaient jamais eu besoin de se confirmer par un système dans leurs fidélités naturels », Le Scandale…]. On lui doit même quelques mémorables ignominies (« L'antisémitisme est une grande pensée politique ») et quelques allégeances (à Edouard Drumont) qui, à elles seules, suffisent à vous disqualifier une belle âme. Mais il ne s'agit pas ici de comptabiliser les ombres, fussent-elles inquiétantes. Les obsessions que Bernanos empruntait par conformisme à une poignée de pythies séculaires sont peu de chose auprès des intuitions grâce auxquelles il a bouleversé, inversé — comme un chiasme — les lignes de force qui font depuis longtemps le profil et l'histoire de la droite française. Ainsi, cet admirateur de La France juive (« Un chef-d’œuvre d'analyse et d'érudition ») sut, à sa manière, réagir en dreyfusard. Ce nationaliste convulsionnaire instruisit l'une des plus fortes critiques de la pensée maurrassienne. Et ce camelot du roi osa défendre comme personne la république espagnole. Bernanos, qui travaillait dans la nuance, fut donc — toujours — le traître de quelqu'un. Et cela mérite des égards, malgré la conspiration des cuistres qui veillent sur les deux rives du bien-penser.

En bruit de fond, il y a d'abord une invraisemblable vie de chien, partagée entre l'exil (à Majorque, au Paraguay, à Pirapora), les solitudes (en France) et la pauvreté (obsédante, !comme pour Bloy ou Vallès). Une vie étrangement comparable à celle de Rousseau, qu'il haïssait comme un misanthrope charitable peut haïr son frère en misanthropie. Rien à voir, vraiment, avec la sécurité copieuse des Barrès, des Claudel, des Montherlant, pour ne parler que de ceux dont les histoires littéraires disent qu'ils appartiennent à la même famille que Bernanos. Rien à voir non plus avec le parcours finalement rectiligne d'un Mauriac (Malagarquai Conti, au rythme d'un livre par an). Bernanos, lui, se cognait au malheur et à l'errance comme une phalène à la lueur. D'où la tourmente qui emporte ses milliers de pages, aujourd'hui respectabilisées par la Pléiade » en Œuvres romanesques, en Écrits de Combats. À l'exception d'un chef-d’œuvre (Journal d'un curé de campagne), ces romans remplis de prêtres imposteurs et de sauvageonnes mystiques, de meurtres et de viols ritualisés comme des interpellations divines semblent avoir mal vieilli. Mais je suis mauvais juge, n'ayant pas plus de goût pour les histoires de soutane que pour le pathétique de patronage. En revanche, la veine profane de Bernanos charrie encore d'innombrables joyaux, Vivifiants comme l'écho d'un âge où l'on n'était pas manchot en polémique. La correspondance éditée par Plon en porte témoignage. L'essai chicaneur — mais sincère et émouvant — de Henri Guillemin le confirme.

On y découvre ainsi, à l'entour des années 1920, un Bernanos fringant et barrésien, sortant de la Grande Guerre avec de la désinvolture et des idées politiques bleu horizon. Désabusé mais patriote, insolent mais convenable, il ressemble comme un frère moins lascif au Gilles de Drieu. Maurras et Daudet veillent affectueusement sur ses premiers éclats et, puisqu'un certain dandysme passait alors par l'Action française, par les Cercles Proudhon et par la nostalgie d'un Moyen Âge de confiseur — « cette époque bénie où Dieu écrivait l'histoire du monde en français » —, Bernanos s'y engouffre sans réserve. Le voilà donc qui se fait la main sur quelques thèmes très classiques : haine de la démocratie libérale et de ses incarnations « au cœur de cuir et aux entrailles d'étoupe » (Poincaré), haine surtout des catholiques sociaux et des sacristains ambitieux du Sillon qui « font semblant de tendre aux bolcheviques une main que leurs grands-pères auraient dû tendre à Blanqui et à Proudhon plutôt qu'à Thiers ou à Cavaignac ». Très vite, il découvre Drumont (paradoxalement associé dans son cœur à Péguy) et l'aime spontanément, car ce saint homme, ce « Michelet mâle », sut faire l'apologie de l'Inquisition jusque dans le salon de Victor Hugo avant de prendre la défense des communards. Chez Drumont, Bernanos trouve un système complet de métaphores et d'idées fixes : le mal, c'est l'or, donc le bourgeois, donc le juif, indifféremment ploutocrate, communiste ou allemand. Nul n'ignore que ce genre, épuisant de banalité, exige l'outrance, comme la poésie épique.

L'homme d'ordre

Pour l'heure, une pareille matrice pouvait mener droit aux délires racistes de la décennie suivante. À moins qu'elle n'inspire une halte sur ce territoire mal balisé, propre à une certaine droite française, et que nous avons appelé plus haut le socialisme féodal. Bernanos choisit ou plutôt est choisi par la seconde perspective, et le voilà qui exploite le filon populiste de la réaction. Il reprend ainsi les obsessions de la vieille maison, là où Péguy, Drumont et Bloy les avaient abandonnées. En 1931, Maurras et Daudet trépignent joyeusement à la lecture de La Grande Peur des bien-pensants. Pourtant, cette Grande Peur, n'était son système de références, pouvait déjà se lire comme un surprenant épilogue au J'accuse de Zola. En effet, Bernanos y constate que l'affaire Dreyfus et le Ralliement de 1892 ont sauvé les puissances d'argent en maintenant le monde ouvrier, le Peuple — presque la Plèbe déjà… — sous le joug de la bourgeoisie cléricale et de la bourgeoisie incroyante alliées par une même peur de possédants alors baptisée « Défense républicaine ». Cela est d'ailleurs formellement la thèse de l'Action française. Mais si, dans le jeu d'une dialectique du pour et du contre, Bernanos rejoint Maurras entre « le pays réel et le pays légal », c'est au nom d'un refus — le refus de rallier les grandeurs d'établissement — qui, lui, était irrecevable par le maurrassisme en action. À partir de 1932, Pujo, Rebatet et Brasillach commencent à se méfier de Bernanos. Bientôt, c'est la rupture officielle, et celle-ci dépasse largement les hasards de la biographie (1).

Il faut dire que, dès cette époque, les grandes peurs à l'état flagrant ne manquent pas pour illustrer les réflexes de l'homme d'ordre, ce mangeur d'histoire au sang froid, dont Bernanos arpenta mille fois la généalogie. Observez donc cet animal politique à partir des exploits abyssins de Mussolini, regardez-le « aller à l'injustice comme il va au bordel », en rasant les murs mais trop content de l'aubaine : « C'est tout juste si, après s'être satisfait, il ne fait pas la morale à la pauvre fille qui l'écoute au bord du lit, les bras ballants ». En temps de Paix, l'homme d'ordre ne transige pas avec la liberté ; mais, dès que les dictatures de son choix s’affirment, il surgit, prend des poses martiales ou court à l'Institut faire une communication sur « la Divine Surprise ». Vieux rite dont Bernanos fait remonter l'immuable déploiement à Thermidor, lorsque la bourgeoisie accapareuse bénit un tyran qui lui offrait le Code civil en échange. Même réflexe en 1870, à Munich, en Espagne, à Vichy enfin où les nationaux violent dans le coma « une patrie soudainement définie comme l'ensemble des patrimoines ». C'est cette nécrophilie que Maurras appelait « le réalisme », c'est de ce réalisme que l’Église imprègne sa mystique, et c'est sur cette mystique que tous les bien-pensants fondent leur politique et les catégories morales de leur maîtrise.

Un garde-fou

Avec d'autres exemples, Les Grands Cimetières sous la lune, ce livre grâce auquel Bernanos reçut, de la gauche, son brevet de progressisme, défendait donc, ô surprise ! les mêmes idées que La Grande Peur ; la même fidélité aux humiliés et aux offensés. Mouchette, les victimes de la croisade franquiste ou la France en 1940. C'est dire que les trépignements joyeux de Nizan et de Guéhenno en 1939 (lorsque paraissaient Les Grands Cimetières) valaient bien, par le malentendu qu'ils exprimaient, ceux de Maurras et de Daudet en 1931. C'est dire encore que la folie-Bernanos n'était peut-être qu'un garde-fou, une boussole destinée à maintenir le bon sens quand l'histoire s'agite. Après tout, n'est-ce pas elle qui lui indiqua, via Drumont et Péguy, le chemin de l'exil au moment où Claudel, plus raisonnable, rédigeait son Ode au Maréchal (prélude à son Ode au Général rédigée quatre ans plus tard), au moment où Mauriac luimême, un instant, faiblissait ? Qu'importe enfin si, depuis, les postérités bernanosiennes se sont multipliées dans le désordre, de Nimier à Clavel, de Boutang aux rebelles angéliques du néo-maoïsme [par ex. le romancier Frédéric Fajardie] (dont on peut déjà pressentir qu'ils explorent les mêmes impasses que l'auteur de L'Imposture) ?

Ces récupérations posthumes, proclamées ou inconscientes, n'engagent pas le fond de l'affaire et devraient en tout cas donner des idées à tous ceux qui ne se sentent pas très à l'aise entre « les Chapelles et les Archipels » du temps présent. Quant au pauvre mystère qui consiste à demander inlassablement si Bernanos, aujourd'hui, appartient à la moitié droite ou à la moitié gauche du Panthéon, il faudra bien se résoudre à l'abandonner, sans regret, aux empailleurs.

► Jean-Paul Enthoven, Le Nouvel Observateur n°617, 6-12 sept. 1976.

(1) De celle-ci, on retiendra seulement que Bernanos, pressé par le besoin d'argent, prit — contre ses anciens compagnons de l'Action française — la défense de François Coty, parfumeur et magnat de la presse, qui accueillait alors sa prose au Figaro. Pour approfondir les raisons de l'anti-maurrassisme de Bernanos, mieux vaut cependant se reporter au Scandale de la vérité, publié en 1939, et au remarquable appareil critique que lui consacre Jacques Chabot dans l'édition de la Pléiade.

Bernanos, notre jeune contemporain