-

Par EROE le 6 Juillet 2016 à 07:00

Le culte du taureau de la préhistoire à l’ère chrétienne

[ci-dessus : Héraklès domptant le taureau de Crète, ex-libris de Julian Jordanov © issu d'une série (2010-2012) consacrée aux Douze Travaux]

Dans sa forme primitive, le panthéon grec avait pour divinité sacrée le dieu taureau, issu de la fusion des croyances aryennes et crétoises. Ainsi, à l’époque des invasions des Ioniens, des Achéens et des Doriens, le culte du taureau était déjà bien établi. Il ne se limitait pas à des courses sacrées, mais comportait de nombreuses autres manifestations rituelles. Ainsi, par exemple, au temple de Delphes, des sacrifices avaient lieu, visant à attirer des bénédictions sur la terre et les hommes par l’intermédiaire du divin animal qui n’était pas seulement hosios (saint, non souillé moralement) mais hosioter (celui qui sanctifie).

Dans sa forme primitive, le panthéon grec avait pour divinité sacrée le dieu taureau, issu de la fusion des croyances aryennes et crétoises. Ainsi, à l’époque des invasions des Ioniens, des Achéens et des Doriens, le culte du taureau était déjà bien établi. Il ne se limitait pas à des courses sacrées, mais comportait de nombreuses autres manifestations rituelles. Ainsi, par exemple, au temple de Delphes, des sacrifices avaient lieu, visant à attirer des bénédictions sur la terre et les hommes par l’intermédiaire du divin animal qui n’était pas seulement hosios (saint, non souillé moralement) mais hosioter (celui qui sanctifie).À Rome, le culte du taureau fut maintenu, avec quelques transformations, par le culte de Mithra. Vraisemblablement introduit en Europe par les légionnaires romains stationnés en Orient, Mithra est un dieu indo-européen adoré chez les Hourrites du Mitanni, les Aryas en Inde et par le mazdéisme en Perse. Mithra, à Rome, garda bien des traits de sa nature originelle : celle du dieu de la lumière solaire, intermédiaire entre les hommes et les grands dieux inabordables, plus proche du héros que du dieu tout puissant.

Né mystérieusement d’un rocher, Mithra dut tout d’abord s’imposer au soleil. Puis, plus tard, Ormazd, dieu suprême du ciel, lui ordonna de s’emparer d’un terrible aurochs. Après des peines nombreuses, Mithra parvint à dompter le taureau. Le Soleil donna alors l’ordre à Mithra de le tuer. Mithra qui s’était attaché à l’animal s’exécuta contre son gré et tua le taureau en lui plongeant son couteau dans le corps. Du corps de la victime surgirent toutes les plantes utiles à l’homme : le blé naquit de sa moelle épinière, la vigne de son sang. Ahriman, dieu des ténèbres, envoya ses démons (sous la forme d’un scorpion, d’une fourmi et d’un serpent — trois animaux chtoniens) pour empoisonner ces forces vitales. Ils échouèrent grâce à l’intervention du chien de Mithra, et du sperme du taureau naquirent tous les animaux utiles à l’homme. Mithra devint le grand bienfaiteur de l’humanité.

Dans tout l’Empire Romain se multiplièrent alors les courses de taureaux, touchant tous les peuples européens, des Volsques, prédécesseurs des Romains, aux Celtes et aux Germains. En pleine civilisation gallo-romaine, la mise à mort d’un taureau après une chasse mouvementée est déjà devenue une corrida formelle comme en témoignent de nombreux fragments de poteries retrouvés à Rome et en Provence.

En Europe orientale et occidentale, en Scandinavie, en Écosse et en Irlande, se répandit une religion taurine, introduite initialement par les Celtes. Toutefois, chez ceux-ci, le taureau n’a pas une valeur symbolique exclusive de virilité. Il est surtout, comme en Irlande, l’objet de métaphores guerrières. Ainsi un héros ou un roi de grande valeur militaire est appelé le “taureau du combat”. De même, dans le récit de La razzia des vaches de Cooley [Táin Bó Cúailnge], un taureau brun et un taureau blanc s’affrontent. Les posséder signifie posséder la souveraineté guerrière, l’un représentant l’Uster et l’autre le Connaught.

En Gaule, l’iconographie comporte un taureau à trois cornes, probablement un ancien symbole guerrier : la troisième corne devant représenter ce qui, en Irlande, est appelé Lon laith (lune du héros), espèce d’aura sanglante apparaissant au sommet du crâne du héros en état d’excitation guerrière. De plus, les Celtes, vivant dans les grandes forêts de chênes d’Europe, associèrent le dieu taureau au ciel et au chêne, symbole de de la reproduction. Des liens étroits unissaient donc le symbole de fertilité du taureau au chêne phallique porteur de glands.

Le culte celtique du taureau s’implante aussi profondément en Scandinavie, les coiffes à cornes étaient déjà un trait de la culture scandinave deux mille ans avant notre ère, et ces symboles de puissance étaient encore en usage chez les Vikings aux VIIIe et IXe siècles de notre ère, lorsqu’ils envahirent les côtes de l’Europe. Un mythe ancien explique la naissance du monde par la libération d’une vache prisonnière des glaces et qui aurait engendré toute la vie terrestre. L’épopée scandinave des Eddas est d’ailleurs significative. La légende fait souvent allusion à des héros faisant rôtir des taureaux afin d’accroître leur vigueur. Ainsi le dieu Thor, après l’absorption de trois barriques d’hydromel, mange un taureau avant de partir à la reconquête de son marteau magique. Ainsi Brunhilde est évoquée buvant de l’hydromel dans une corne offerte par Siegfried et qui deviendra plus tard la corne de guerre du Dieu Odin.

En Angleterre, enfin, la corne était liée au culte de la fertilité. De vieilles légendes évoquent des combats entre les hommes et les taureaux, ceux-ci étant peints aux couleurs des groupes guerriers.

En 392, l’interdiction des cultes païens par Théodose visait particulièrement le culte de Mithra, alors très répandu. En 427, le Concile de Tolède a donné une description officielle du diable : un être gigantesque, cornu, au corps velu et aux oreilles d’âne, et pourvu d’un phallus énorme. Avec la montée du christianisme, les cultes taurins reculèrent en Europe et c’est principalement en Espagne que la tradition a perduré, En effet, dans cette région, les combats de taureaux étaient trop bien enracinés et l’Église dut transiger. Fidèle à sa politique, elle “christianisa” cet usage sacré pré-chrétien, qu’il lui était impossible d’extirper en plaçant la tauromachie sous son patronage et en limitant ses manifestations. Au Ve siècle, l’Espagne était déjà devenue le sanctuaire des cultes taurins.

► Alban Ergoyen, Combat païen n°33, mai 1993.

***

[Ci-contre : La Tauromachie individuelle, Salvador Dalí, 1966]

Chaque année, à Arles, Nîmes ou Bayonne, à Tolède, Séville ou Madrid, les arènes s’emplissent, et des milliers de cœurs vibrent à l’unisson devant le “spectacle” le plus critiqué au monde. Pourtant, peu nombreux sont les véritables connaisseurs de l’art taurin. Moins nombreux encore sont ceux qui connaissent le sens véritable de la corrida, ce qu’elle est et ce qu’elle représente dans la culture européenne. Tous ceux qui y ont assisté ne serait-ce qu’une seule fois ne peuvent ignorer qu’il y a, par-delà le spectacle visible, quelque chose de supérieur, forçant au respect, à l’admiration et à la communion, en un mot, quelque chose de religieux, de sacré. C’est que le taureau, s’il est bien réel, est en même temps une part subjective de chacun de nous. C’est que la corrida, si elle est un art encourageant le « sublime souci d’être beau » (Roger Wild), si elle est un combat, avec ses techniques et ses règles, est aussi un rite. Elle est un sacrifice, un culte ancien dont les origines remontent à la préhistoire et que l’on retrouve tout au long de l’histoire des peuples européens.

Au paléolithique, l’aurochs était l’animal le plus recherché (pour sa viande, sa peau, ses os, etc.). Rapidement domestiqué par l’homme, celui-ci était cependant toujours sous sa dépendance pour sa nourriture quotidienne. De cette époque date sans doute le symbolisme mystique qui établit des liens étroits entre la fertilité du taureau et les fruits de la terre. Bientôt, le culte du taureau a influencé toute la tradition indo-européenne. C’est dans le Rig-Veda, hymne composé par les populations aryenne du nord de l’Inde à la gloire de leurs dieux, qu’il est souvent fait allusion aux dieux-taureaux. Ce qui a frappé l’imagination de l’homme, ce sont la force prodigieuse et la puissance de fécondation du taureau. Ainsi est-il rapidement devenu un animal divin personnifiant le principe mâle.

Les Égyptiens admiraient plus la vigueur, la force de l’animal que sa fertilité. Le culte du taureau était lié à Apis, né des amours d’une vache et d’un dieu ayant pris la forme d’un rayon de lune. Pour les Égyptiens, le fécondateur par excellence était néanmoins le taureau. Ainsi la renaissance quotidienne du soleil lui était-elle attribuée. Selon ce mythe, Nout, déesse du ciel considérée comme une déesse-vache, met chaque matin au monde un veau d’or qui, en grandissant, devient Amon-Ré, le taureau du ciel. Celui-ci doit alors féconder la Vache céleste afin qu’elle puisse mettre au monde, le lendemain matin, un nouveau soleil.

Les Hébreux ont eux aussi pratiqué le culte du taureau avant de devenir monothéistes et d’effacer presque toutes les traces de leurs anciennes croyances. Il en subsiste néanmoins quelques vestiges dans les passages de la bible consacrés à Jacob, Joseph ou Moïse. Dans l’Exode, celui-ci est qualifié de “cornu” [1] (d’où la représentation d’un Moïse cornu par Michel Ange dans l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Rome).

Rapidement l’Europe se distingue de l’Orient par la prééminence qu’elle donne au combat et à l’affrontement. Le symbole de virilité et de force qu’est le taureau, les hommes vont bientôt prendre le risque de l’affronter. La puissance et le courage du taureau en firent un dieu guerrier dont se réclamèrent bien des rois et chefs militaires. Ils lui empruntèrent certains de ses attributs les plus marquants, comme en témoignent les casques cornus [2] que l’on trouve à des époques et chez des peuples divers.

En Crète, dès 6.000 avant notre ère, il existait un culte du taureau. Au IIIe millénaire, il occupe une place très importante dans la religion minoenne, avant d’être adopté, au IIe millénaire, par les Mycéniens après leur conquête de l’île, puis répandu en Grèce continentale. Le panthéon crétois est dominé par deux divinités incarnant les deux principes opposés et complémentaires de la fertilité. La déesse de la fécondité, personnifiant la terre, est représentée sous forme humaine, vêtue du costume de cérémonie des femmes crétoises (jupe s’évasant en cloche et corselet échancré mettant en valeur les seins nus). On le reconnaît aussi aux deux serpents qu’elle brandit ou qui sont lovés autour de ses avant-bras : animaux chtoniens par excellence, ces reptiles soulignent son caractère de déesse-terre. Le principe masculin est, quant à lui, incarné par un dieu-taureau, dieu du ciel, du soleil et du tonnerre. Souvent divinisée sous une forme taurine, la ville de Gortyne frappera ses monnaies à l’effigie de ce dieu : une tête de taureau entourée de rayons solaires.

En Crète, dès 6.000 avant notre ère, il existait un culte du taureau. Au IIIe millénaire, il occupe une place très importante dans la religion minoenne, avant d’être adopté, au IIe millénaire, par les Mycéniens après leur conquête de l’île, puis répandu en Grèce continentale. Le panthéon crétois est dominé par deux divinités incarnant les deux principes opposés et complémentaires de la fertilité. La déesse de la fécondité, personnifiant la terre, est représentée sous forme humaine, vêtue du costume de cérémonie des femmes crétoises (jupe s’évasant en cloche et corselet échancré mettant en valeur les seins nus). On le reconnaît aussi aux deux serpents qu’elle brandit ou qui sont lovés autour de ses avant-bras : animaux chtoniens par excellence, ces reptiles soulignent son caractère de déesse-terre. Le principe masculin est, quant à lui, incarné par un dieu-taureau, dieu du ciel, du soleil et du tonnerre. Souvent divinisée sous une forme taurine, la ville de Gortyne frappera ses monnaies à l’effigie de ce dieu : une tête de taureau entourée de rayons solaires.Minos, dieu fondateur, est à l’origine de tous les mythes crétois. Le tyran crétois Minos, dieu-taureau de l’île, exigeait d’Athènes un tribut sous forme de sept jeunes filles et sept jeunes hommes tous les neuf ans. Ils étaient alors enfermés dans le labyrinthe de Cnossos où ils devenaient la proie du Minotaure. Or celui-ci n’était que le fruit des amours de Pasiphaé, la femme de Minos, et d’un taureau. Athènes vécut dans la crainte du Minotaure jusqu’à ce que Thésée tue le monstre. Mais en Crète, au-delà du mythe, l’on sait que les cérémonies cultuelles mettaient souvent aux prises l’homme et le taureau. Chaque printemps, à l’époque où la nature renaît, Minos, suivi de son peuple, organisait des courses de taureaux. Après leur capture, ceux-ci étaient enfermés dans l’arène. Les solennités religieuses se déroulaient alors en deux temps : l’étreinte des cornes et la mise à mort. Il s’agissait d’insuffler à la terre une vie nouvelle.

En Crète, le taureau est la représentation la plus courante des dieux. Ceux-ci ne pouvaient en effet être symbolisés que par quelques animaux. Le taureau représentait alors bien autre chose qu’une bête de sacrifice, incarnant le principe générateur mâle.

► Alban Ergoyen, Combat païen n°33, mai 1993.

• notes en sus :

1. Quand Moïse redescend du Sinaï, il arbore un visage rayonnant (Exode, XXXIV). Jérôme, traducteur de la Bible en latin — qui deviendra plus tard la Vulgate — traduisit « son visage était rayonnant » par cornuta esset facies sua (son visage était cornu). En effet le terme hébreu “qaran” peut signifier “rayon(ner)” ou “être cornu”. Si on s’écarte des controverses comme des exégèses, il est permis de considérer cette traduction non comme une erreur mais comme une représentation analogisante faisant des rayonnements des jets pareils à des cornes.

2. Les casques à cornes retrouvés par les archéologues datent tous de l'Âge de bronze et servent non à la guerre mais à témoigner du statut social au cours de cérémonies (culte, demande en mariage, …). En dehors de cette période, les Scandinaves, plus tard surnommés Vikings, contrairement à l’imagerie populaire, n’en portèrent jamais. Voir exemples de casques vikings.

♦ Bibliographie :

• Le culte du taureau : De la préhistoire aux corridas espagnoles, Jack Randolph Conrad (1923-2013), traduit de l'anglais par Pierre Berlot, Payot, 1961. — Titre originel : The horn and the sword : The history of the bull as symbol of power and fertility, 1957. Traduction espagnole : El Cuerno y la Espada, 2009.

• Le culte du taureau : De la préhistoire aux corridas espagnoles, Jack Randolph Conrad (1923-2013), traduit de l'anglais par Pierre Berlot, Payot, 1961. — Titre originel : The horn and the sword : The history of the bull as symbol of power and fertility, 1957. Traduction espagnole : El Cuerno y la Espada, 2009.◊ Recension : Dans cette longue fresque que brosse l’auteur et qui va de la chasse à l’Auroch, à la fin du paléolithique, jusqu’à la course de taureaux de l’Espagne contemporaine, certaines constantes se laisseraient reconnaître. Toujours le taureau aurait incarné pour l’homme une puissance religieuse spécifique, proche du mâle, exprimant la force — physique et guerrière — en même temps que la virilité fécondante. Les rapports de l’homme et de la bête n’auraient jamais non plus cessé, même après sa domestication, de ménager une place majeure au défi, au jeu dangereux, au combat.

J.R Conrad traite successivement de la place du taureau dans la pratique et la pensée religieuse des Sumériens, des Babyloniens, de l’Inde aryenne et védique, de l’Égypte, de l’Anatolie et de la Syrie, de la Crète, de la Grèce et de Rome. On pourrait lui reprocher une sorte de “pantaurisme”. Il place en tous temps et lieux le taureau au centre des préoccupations religieuses, il en fait dans tous les panthéons la figure divine principale. On sera surpris, par exemple, d’apprendre que la religion grecque classique « prend en grande partie sa source dans les corridas rituelles de Crète ». Au reste l’analyse ne dépasse guère le plan des correspondances symboliques les plus générales : taureau-fécondité, taureau-orage-bataille, taureau-roi, taureau-soleil. Dès qu’un texte évoque une comparaison taurine, dès qu’un rituel fait une place à cet animal, l’auteur conclut à l’existence d’un dieu-taureau. On aurait aimé que soit plus soigneusement distingué ce qui revient au taureau sauvage, objet de chasse, au taureau domestique, reproducteur, au bœuf de labour, vivant dans l’étable, à la vache. Aussi, que soient indiquées les fonctions diverses (économiques ou de prestige ou purement religieuses) que l’élevage des bovidés a pu avoir dans les différentes civilisations.

La partie la plus intéressante de l’ouvrage concerne la corrida espagnole : drame symbolique. La thèse est la suivante : la corrida constitue un rituel social qui vise à résoudre symboliquement les conflits d’une société fondée sur une série de tyrannies pesant sur l’individu — tyrannie familiale, politique, économique, religieuse. Elle fonctionne comme une soupape de sûreté pour le groupe social. Elle défoule l’hostilité profonde que tout espagnol nourrit à l’égard de l’autorité spécialement paternelle ; elle l’extériorise en actes agressifs contre le taureau, symbole millénaire du pouvoir, de la force, du roi, du dieu, du père. (— Jean-Pierre Vernant, in : Archives de sociologie des religions n°13, 1962)

◊ Autre recension : Ce livre qui nous conduit de la lutte contre le taureau dans les temps préhistoriques jusqu’à la corrida espagnole est en fait un livre d’histoire des religions. Les titres des chapitres sont significatifs : le “bœuf sublime” de Mésopotamie, le taureau hindou créateur et destructeur, les “taureaux sauvages” d’Égypte, les taureaux de la tempête du Proche-Orient, le “noble taureau” de Grèce, etc. Il est curieux qu’à part la fin du chapitre sur l’Égypte, où il est question des Chillouk, des Nuer, des Dinka, l’auteur, qui est pourtant professeur d’anthropologie culturelle, laisse de côté les éléments religieux du culte du taureau dans l’Afrique australe ou à Madagascar. Il laisse également de côté, dans le chapitre sur la corrida, le taureau américain, sans doute importé de la péninsule ibérique, mais qui a déterminé toute une série de fêtes avec éléments religieux (mort et résurrection du bœuf) et où la corrida s’est implantée, mais en changeant de caractère, par exemple, à travers les mythes aztèques. L’interprétation que l’auteur donne de la corrida est plus psychologique que sociologique (mépris de l’autorité) ; elle est intéressante certes, mais ne peut-on trouver des racines plus religieuses et plus proches par conséquent du culte du taureau ? Il ne faut pas oublier que le matador reste un être ambivalent, à la fois super-masculin (le héros de la fiesta) et, d’un autre côté, efféminé ; on peut se demander dans ces conditions s’il ne reste pas encore en lui quelque trait du prêtre d’autrefois ? (— Roger Bastide, L’Année sociologique, vol. 13, 1962).

***

• L’Art du taureau - Préhistoire Et Antiquité, Pierre Vignaud, Cairn, 2004. Pierre Vignaud est chroniqueur à la revue nîmoise Toros créée en 1925 (cf. sommaires). Actuel secrétaire de l’Association des Critiques Taurins de France, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et a collaboré à de nombreuses publications collectives.

• L’Art du taureau - Préhistoire Et Antiquité, Pierre Vignaud, Cairn, 2004. Pierre Vignaud est chroniqueur à la revue nîmoise Toros créée en 1925 (cf. sommaires). Actuel secrétaire de l’Association des Critiques Taurins de France, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et a collaboré à de nombreuses publications collectives. ◊ Présentation éditeur : On mesure à la lecture de cet ouvrage et à l'étude de ses 165 illustrations, l'importance du culte du taureau dans l'histoire de l'Humanité et son omniprésence dans le pourtour de la Méditerranée et de ses voisines, la Noire, la Rouge, la Caspienne… Le berceau de la civilisation. La passion du taureau, qui fait prendre la route de Madrid ou de Bilbao, peut aussi faire prendre celle de la Crête pour suivre le fil d'Ariane dans le dédale de Cnossos. Et s'il arrive que la fée-télé mette vos toros préférés dans votre salon, cet ouvrage de Pierre Vignaud va mettre plus sûrement les exploits de Thésée entre vos mains.

***

• Taureaux, vaches sacrées, vaches folles : De la préhistoire à la corrida, Clément Bovin, Le Plein Des Sens, 2005.

***

• L’Homme et le taureau en Provence et Languedoc : Histoire, vécus, représentations, textes réunis et coordonnés par Jean-Noël Pelen & Claude Martel. (Publie avec le concours du Centre national des Lettres), Grenoble, Glénat, 1990, 327 p. + 101 p. de lexique, bibl., ill. Clair de Terre (Association d’étude et de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel de la Provence et du Languedoc) & CREHOP (Centre de recherches sur les ethnotextes, Université de Provence),

• L’Homme et le taureau en Provence et Languedoc : Histoire, vécus, représentations, textes réunis et coordonnés par Jean-Noël Pelen & Claude Martel. (Publie avec le concours du Centre national des Lettres), Grenoble, Glénat, 1990, 327 p. + 101 p. de lexique, bibl., ill. Clair de Terre (Association d’étude et de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel de la Provence et du Languedoc) & CREHOP (Centre de recherches sur les ethnotextes, Université de Provence), ◊ Recension : En cette période (été 1991) ou les férias battent un peu partout leur plein, il est heureux qu’un ouvrage à la fois sérieux et attrayant (grâce à une présentation luxueuse et à de splendides photographies en noir et blanc) vienne faire le point sur l’univers taurin camarguais (au sens large) et rappeler le cas échéant aux aficionados que celui-ci ne se limite pas au spectacle des arènes. Peu d’aspects de la bouvine — terme qui désigne « l’ensemble du milieu taurin autour du taureau Camargue (plutôt qu’espagnol) et l’aire géographique d’extension de son élevage et des jeux qui l’entourent » (en gros, un triangle Montpellier-Avignon-Salon) — échappent en effet à la sagacité des auteurs réunis, à l’issue d’une première rencontre à Aureille en 1988, organisée par Jean-Noël Pelen et Claude Martel, respectivement ethnologue et linguiste au CNRS a Aix.

Dans la première partie, intitulée “Approches tauromachiques”, l’animal lui-même fait d’abord l’objet d’une présentation croisée, à travers sa symbolique par Michel Pastoureau, son écologie par Pierre Heurteaux, son évolution zootechnique par Jean-Jacques Lauvergne et Raymond Pujol, et son élevage par Jean-Claude Duclos et Michele Taurines. Sont ensuite étudiées les activités qui “justifient” et accompagnent cet élevage : la course landaise par Évelyne Duret, les clubs taurins par André Chamand, la presse taurine par Nelly Peyrussan et Claude Martel, etc. Tous ces articles sont intelligemment conçus, remarquablement documentés, agréablement écrits et d’une qualité constante, ce qui est rare dans un ouvrage collectif, surtout lorsque, comme ici, les auteurs proviennent d’horizons très divers (scientifiques mais aussi “militants culturels”, professionnels du taureau et aficionados) — c’est dire le mérite des maîtres d’œuvre. La palme me semble cependant revenir au texte que Jean-Pierre Belmon consacre à « L’invention des mythes gardians », à la charnière du XIXe et du XXe siècle, par un aristocrate florentin lié au mouvement félibréen [défenseur de la langue provençale, des dialectes d’oc], Folco de Baroncelli-Javon. Curieux personnage, décidément, que ce marquis amateur d’exotisme et de… paradoxes, et qui, tout en militant pour sa nacioun gardiano (nation gardiane) inspire d’une sorte de modèle cow-boy, s’enflamma également pour la cause des Indiens d’Amérique du Nord — en 1905 il invita ceux de la troupe de Bill Cody à se produire dans les prés du Cailar — et pour celle des Boers contre les Anglais, allant même, pour se justifier, jusqu’à “découvrir” une origine commune (Solutré…) aux chevaux de Camargue et de Hollande !

L’ouvrage présente ensuite deux séries de documents judicieusement choisis : des extraits de textes anciens (dont l’un, datant de 1551, atteste la permanence de certains traits de la culture taurine camarguaise) et des témoignages de manadiers *, gardians, raseteurs et simples aficionados sur leurs “vécus tauromachiques”. Il s’achève sur un glossaire, paginé à part, de quelque sept cents mots usuels, noms propres et expressions français, provençaux, languedociens et espagnols — travail très fouillé et complet qui déborde largement le seul domaine de la bouvine camarguaise.

Une question fondamentale traverse ce beau livre de la première a la dernière page, obsédant l’esprit du lecteur : c’est celle du « pourquoi de l’entretien volontaire (plus que de l’élevage) de troupeaux de taureaux à demi sauvages ou voulus tels » et qui n’ont « jamais fait la preuve d’aptitudes remarquables ni pour la production de viande ni pour le trait ». Jean-Claude Duclos et Michèle Taurines, qui posent la question (pp. 54-55), ne lui apportent qu’une ébauche de réponse : en élaborant un tel système, les hommes (en l’occurrence les nobles d’Arles au Moyen Âge) n’auraient pas eu d’autre raison « que de pouvoir affronter puis maîtriser ce que la nature de ce pays comporte de plus fort, de plus libre, de plus déchaîné […] que d’affirmer leur puissance, leur domination sur ce monde où la nature est le plus souvent souveraine » (p. 55). Toute une population s’est aujourd’hui approprié l’élevage et les jeux du taureau ; ces éléments de l’ancien genre de vie des nobles ont même été érigés, depuis le XIXe siècle, en emblème d’une identité collective. Cela suffit-il a expliquer la véritable passion populaire qu’ils suscitent ? L’ouvrage ne tranche pas mais pose de très sérieux jalons. Comme quoi l’enthousiasme tauromachique n’exclut pas la patience de l’érudition ni la prudence de la démarche scientifique. (— Jean-Pierre Digard, in : L’Homme n°125, 1993).

* : Un manadier est un éleveur de taureaux ou de chevaux Camargue. Cette profession est apparue au milieu du XIXe siècle avec le développement des spectacles taurins. Le gardian, salarié ou bénévole, a pour fonction de garder et de veiller sur la manade appartenant au manadier. Une manade désigne un troupeau de bovins ou de chevaux, par extension le terme désigne aussi le lieu où sont élevées les bêtes.

Le culte du taureau, de la préhistoire à nos jours

Le culte du taureau, de la préhistoire à nos jours • Avertissement : Les deux textes du bulletin mensuel reproduits ci-haut reprenaient de manière abrégée, à des fins de vulgarisation, l’article ci-dessous. Par respect pour leurs deux auteurs, il nous a semblé que l’élégance la plus élémentaire nous dictait de le restituer in extenso.

[Ci-contre : Puissant et doté de grandes cornes, cet aurochs (ancêtre des bovins) est l'œuvre majeure de la grotte de Lascaux (Dordogne) peinte au paléolithique (entre environ -18 000 et -17 000 ans). Il mesure 1,93 m de haut et 3,71 m de large. Ce gigantisme est renforcé par l'absence totale de figures dans un rayon de 5 m. La couleur sombre de la robe du taureau renforce sa puissance]

Le 26 mai 1982, un étonnant procès eut lieu à Genève. Les « Nations-Unies des animaux », fondées par l’écologiste suisse Franz Weber, assisté de deux juges et de sept “jurés”, internationaux, dont la princesse Aga Khan (!), ont condamné la corrida dans une parodie de procès. Premier pays visé : l’Espagne. Les arguments avancés peuvent se résumer ainsi : « La corrida est formée sur une tromperie puisque l’animal n’attaque pas l’homme mais le chiffon ; loin de donner sa chance au taureau, on lui lime les cornes, on le larde de coups de lance et de banderilles. Le matador (entendez par là le tueur), n’affronte finalement la bête que lorsqu’elle est au bout du rouleau. Avec la bénédiction de l’Église et du gouvernement, on habitue tout un peuple à admettre que la souffrance animale est l’un des droits de l’homme ». Un tel procès est exemplaire. Outre qu’il repose sur une méconnaissance totale du sujet, il dévoile une vision totalitaire du monde. Celui d’un monde mis en pièces par une Vérité unique. Et au bout du compte, un tel procès tend à rendre un peuple entier amnésique.

Le culte du taureau remonte à la préhistoire, pour venir innerver ensuite toute la tradition indo-européenne. Au paléolithique tout d’abord, où de tous les animaux que pourchassait l’homme, l’aurochs était le plus recherché. Outre sa viande qui constituait des ressources alimentaires précieuses, ses os servaient pour la fabrication de harpons, d’hameçons et sa peau bien apprêtée entrait dans la fabrication de toile de tente, de barques, etc. Les animaux les plus fréquemment peints dans les cavernes au paléolithique sont, et ce n’est pas un hasard, le bison, le cheval, le cerf et l’aurochs. Ce dernier est souvent représenté menacé d’armes diverses ou percé de flèches. La révolution néolithique ne fit que renforcer sa position, car si l’homme n’avait plus à traquer l’aurochs — il l’avait entre-temps domestiqué — il dépendait toujours de lui pour sa nourriture quotidienne. De cette époque date certainement ce symbolisme mystique qui établit des liens étroits entre la fertilité du taureau et les fruits de la terre. L’apprivoisement de l’aurochs — note Sigfried J. de Laet — a coïncidé avec d’énormes progrès dans les techniques agricoles : « L’invention de l’irrigation et du drainage allait rendre cultivable des régions qui, auparavant, étaient trop sèches ou trop marécageuses pour permettre la pratique d’une agriculture rudimentaire : vallée du Nil, du Tigre et de l’Euphrate, de l’Indus, là où allaient naître et fleurir les plus anciennes hautes civilisations » (« L'homme et le taureau », in : Diogène n°115, 1981).

Chez les Indo-Européens, c’est dans le Rig Veda, un hymne que les populations aryennes du nord de l’Inde composèrent à la gloire de leurs dieux, qu’il est souvent fait allusion aux dieux taureaux. La divinité la plus vénérée est Indra, symbole du ciel lumineux mais aussi de la pluie et du tonnerre. Deux cent cinquante hymnes, sur les mille vingt huit, lui sont consacrés. Indra, fils de Dyauss, est un des dieux patriarcaux indo-européens les plus importants. Le Rig-Veda en parle comme du taureau rouge et prolifique qui « sourit à travers les nuages » et lance ses mugissements vers la terre. Sa naissance est ainsi relatée : « Sa mère, une vache, porta Indra, un veau mal léché ». Peu après sa naissance, Indra tua son père afin d’obtenir un breuvage appelé soma, qui avait la propriété de conférer l’immortalité. Mais contrairement à Gilgamesh et Enkidu, dieux de la tradition mésopotamienne, aucun châtiment ne lui fut infligé. Il devint le taureau. La force et la fertilité d’Indra transparaissent encore mieux dans les récits de ses combats contre les monstres qui dérobèrent ses femelles. Après Indra, et par ordre d’importance, viennent Agni et Rudra. Agni est le dieu aux mille cornes dont les yeux varient de quatre à mille. Avec Rudra apparaît un autre aspect du taureau, le taureau destructeur, dieu de l’orage, de l’éclair et maître des foudres. Plus tard, dans l’hindouisme, Vishnou, incarné principalement par Krishna, est également symbolisé dans de nombreuses légendes par un taureau batifolant avec des génisses et combattant victorieusement un taureau maléfique. Ces dieux du ciel, du soleil, de l’orage, occupent des positions dominantes dans les divers panthéons. Ces cultes taurins présentent d’innombrables variables, mais l’on peut d’ores et déjà esquisser quelques grands traits généraux. Ce sont évidemment la force prodigieuse et l’inépuisable puissance de fécondation du taureau qui ont le plus frappé l’imagination de l’homme ; aussi le taureau est-il devenu dans le culte un animal divin, personnification du grand principe mâle qui régit l’univers ; il incarne le dieu suprême, le dieu-soleil, créateur de toutes choses et dispensateur de tous les bienfaits.

Les Égyptiens, contrairement aux Hindous, admiraient plus la vigueur de l’animal que sa fertilité. Puissance combative, force brute, telles étaient les attributs les plus dignes d’admiration. Pour ce peuple dont le roi était une créature d’essence divine. Le culte du taureau, ici, était symbolisé par le dieu Apis né des amours d’une vache et d’un dieu ayant pris, pour la circonstance, la forme d’un rayon de lune. Les Égyptiens croyaient, en effet, qu’après sa mort, l’âme d’Apis s’unissait à celle d’Osiris, dieu de la végétation, et portant le titre de « taureau de l’ouest » et « taureau de l’autre monde ». De cette union naquit Sérapis, dont le culte, très populaire, perdurera jusqu’à l’époque gréco-romaine. Aux yeux des Égyptiens, là où il y avait naissance ou renaissance, il y avait également conception. Et le fécondateur par excellence, le prototype de la fertilité mâle n’était autre que le taureau. Le roi d’Égypte, engendré par un taureau, avait ainsi le privilège de pouvoir se reproduire indéfiniment. La nature taurine d’Atoum-Rê, dieu soleil de la théogonie héliopolitaine, ressort nettement d’un passage des textes des pyramides à propos de la naissance quotidienne du soleil. Selon ce mythe, Nout, déesse du ciel, considérée comme une déesse-vache, met chaque matin au monde un soleil sous la forme d’un veau d’or qui, en grandissant, devient Amon-Rê, le taureau du ciel. Celui-ci doit alors féconder la Vache céleste afin qu’elle puisse mettre au monde, le lendemain matin, un nouveau soleil.

Les Égyptiens, contrairement aux Hindous, admiraient plus la vigueur de l’animal que sa fertilité. Puissance combative, force brute, telles étaient les attributs les plus dignes d’admiration. Pour ce peuple dont le roi était une créature d’essence divine. Le culte du taureau, ici, était symbolisé par le dieu Apis né des amours d’une vache et d’un dieu ayant pris, pour la circonstance, la forme d’un rayon de lune. Les Égyptiens croyaient, en effet, qu’après sa mort, l’âme d’Apis s’unissait à celle d’Osiris, dieu de la végétation, et portant le titre de « taureau de l’ouest » et « taureau de l’autre monde ». De cette union naquit Sérapis, dont le culte, très populaire, perdurera jusqu’à l’époque gréco-romaine. Aux yeux des Égyptiens, là où il y avait naissance ou renaissance, il y avait également conception. Et le fécondateur par excellence, le prototype de la fertilité mâle n’était autre que le taureau. Le roi d’Égypte, engendré par un taureau, avait ainsi le privilège de pouvoir se reproduire indéfiniment. La nature taurine d’Atoum-Rê, dieu soleil de la théogonie héliopolitaine, ressort nettement d’un passage des textes des pyramides à propos de la naissance quotidienne du soleil. Selon ce mythe, Nout, déesse du ciel, considérée comme une déesse-vache, met chaque matin au monde un soleil sous la forme d’un veau d’or qui, en grandissant, devient Amon-Rê, le taureau du ciel. Celui-ci doit alors féconder la Vache céleste afin qu’elle puisse mettre au monde, le lendemain matin, un nouveau soleil.[Ci-dessus : statuette de la divinité Apis, Basse Époque, 664 - 332 av. JC, Musée du Louvre. Apis est représenté sous la forme d'un taureau coiffé du disque solaire et du cobra royal car il est associé à Rê depuis le Nouvel Empire]

Avant de devenir strictement monothéiste, les Hébreux ont eux aussi pratiqué la taurôlatrie. Plus tard, ils en ont soigneusement extirpé les traces dans leurs textes sacrés mais il en subsiste quelques vestiges dans des passages de la Bible relatifs à Jacob, à Joseph, à Moïse. Un passage de l’Exode qualifie ce dernier de “cornu” (et c’est un Moïse cornu que représente la célèbre statue de Michel Ange dans l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Rome).

La différence fondamentale qui se marque assez tôt entre l’Europe et l’Orient quant à ces cultes est la suivante : quand l’Orient a renforcé la “taurolâtrie” au détriment de l’activité cynégétique, l’Europe a accentué sa mentalité du combat dans une attitude d’affrontement et de conflit. Pour la première fois, un peuple s’est mis dans la situation de jouer avec un de ses dieux et de se battre avec lui. Ce symbole de force et de fécondité, mais aussi de virilité, des hommes vont prendre le risque de vouloir l’affronter et le dominer. Ainsi en témoigne en Europe tout ce qui concerne la chasse au cerf, roi de la forêt, du sanglier, symbole de force par excellence. De même, en Europe, la puissance et le courage du taureau en firent un dieu guerrier dont se réclamèrent bien des rois et la caste militaire. Ils lui empruntèrent certains de ses attributs les plus marquants et surtout les cornes : les casques cornus se retrouvent à des époques et chez des peuples divers.

La Crète est un des hauts lieux du culte du taureau. Dès 6.000 avant notre ère, on sait qu’il existait déjà une forme de taurolâtrie. Au IIIe millénaire, le culte du taureau occupe une telle place dans la religion minoenne qu’on doit admettre qu’il est l’aboutissement de très lointaines croyances. Plus tard, ce culte fut adopté par les Mycéniens, au cours du IIe millénaire, après leur conquête de l’île, et répandu, par la suite, en Grèce continentale. Époque minoenne et mycénienne forment donc un seul et même ensemble. Les données archéologiques (fresques, statuettes, vases peints, coupes en métal précieux, bijoux, sceaux, gemmes, etc.) sont complétés par les légendes et les mythes de la Grèce classique. Le panthéon crétois est dominé par deux divinités incarnant les deux principes opposés et complémentaires de tout culte de la fertilité. Il y a une déesse de la fécondité personnifiant la terre ; elle est figurée sous forme humaine, vêtue d’une jupe s’évasant en cloche et d’un corselet échancré mettant en valeur les seins nus. C’est là le costume de cérémonie des femmes crétoises ; on reconnaît cependant la déesse au fait qu’elle brandit deux serpents ou que deux serpents sont lovés autour de ses avant-bras : animaux chthoniens par excellence, ces reptiles soulignent son caractère de déesse-terre. Pour sa part le principe masculin est incarné par un dieu taureau dieu du ciel, du soleil et du tonnerre. On le trouve souvent figuré sous sa forme taurine, notamment sur des vases à libation en forme de tête de taureau. Qui ne connaît le rhyton en stéatite noire et à cornes d’or trouvé dans le petit palais de Cnossos, et le rhyton en argent, où le front du taureau est frappé d’une rouelle solaire, provenant de la tombe IV de Mycènes ? Plus tard la ville de Gortyne frappera des monnaies à l’effigie du dieu : une tête de taureau entourée d’un nimbe de rayons solaires. Divinité du tonnerre, ce même dieu est souvent représenté sous forme symbolique par la hache bipenne à double tranchant symétrique. Ce labrys figure dans des représentations de scènes de sacrifices, où les officiants sont des prêtresses. On peut se demander si en Crète la déesse-terre était la parèdre du dieu-taureau. Cette déesse n’est jamais représentée comme une déesse-vache, mais il n’est pas impossible qu’elle ait été la compagne du dieu-taureau.

Mais revenons au mythe. Minos, le dieu fondateur, est à l’origine de tous les mythes crétois. Il est souvent fait allusion au tyran crétois Minos, dieu taureau de l’île qui exigeait d’Athènes un tribut, tous les neufs ans, sous forme de sept jeunes filles et de sept jeunes garçons. À leur arrivée dans l’île, ils étaient enfermés dans un immense labyrinthe et devenaient la proie du Minotaure. Ce Minotaure n’était autre que le fruit des amours de la femme de Minos, Pasiphaé, et d’un taureau, dont elle était tombée amoureuse. Le Minotaure fut enfermé dans un labyrinthe à Cnossos où venaient mourir, périodiquement, les jeunes Athéniens. Pendant longtemps Athènes vécut dans la crainte de ce Minotaure, jusqu’au jour où Thésée y mit un terme en tuant le monstre. Mais en Crète, il n’est pas que le mythe. On sait également que les cérémonies cultuelles les plus spectaculaires étaient celles qui mettaient aux prises l’homme et le taureau. Chaque printemps, à l’époque où la nature renaît, Minos, suivi de son peuple, organisait une importante course de taureaux dont toutes les phases, de la chasse à la mise à mort, ont été reproduites sous des formes artistiques diverses. Après leur capture, les taureaux sauvages étaient enfermés dans l’arène, en vue d’un grand festival, qui se déroulait à Cnossos, à proximité du palais. Il s’agissait là de solennités religieuses qui tenaient une place très importante dans la vie du peuple crétois, et qui visaient, comme dans la symbolique des danses labyrinthiques, à insuffler à la terre une vie nouvelle. Ces rites de l’arène se décomposaient en deux phases : l’étreinte des cornes et la mise à mort. Il est à noter d’ailleurs que les représentations les plus anciennes d’Europe, mère de Minos, la montrent assise sur le dos de l’animal en empoignant l’une de ses cornes. Le symbolisme est ici évident.

Les athlètes des deux sexes, spécialement entraînés, descendaient dans l’arène, sans arme et, debout face à la bête, attendaient qu’elle charge. Puis, l’agrippant par les cornes, l’athlète se catapultait en l’air, accomplissant ainsi un saut périlleux, pour retomber ensuite debout sur le dos de l’animal ou à terre. La mise à mort de l’animal se pratiquait de trois manières différentes : par torsion du cou, par saignée lente ou plus simplement, d’un coup de poignard. En Grèce, à l’époque où le pays fut envahi par les vagues successives des Ioniens, des Achéens et des Doriens, soit un peu avant la fin du second millénaire avant notre ère, le culte taurin était déjà solidement établi. Ce culte n’est pas.étranger, non plus, aux envahisseurs, fidèles, eux aussi, à la vieille tradition taurine héritée de leur lointain passé. Comme le note J.R. Conrad (Le culte du taureau, Payot, 1978) : « Lorsque nous évoquons la religion grecque antique, nous songeons immédiatement à un vaste panthéon de divinités réunies sous la houlette paternelle de Zeus. Cette conception n’est cependant exacte que si l’on considère la forme finale de la religion grecque, et non sa forme primitive, car à l’origine, la divinité sacrée était le dieu taureau issu de la fusion des croyances aryennes et crétoises». Des pièces archéologiques, figurant respectivement le dieu taureau pénétrant dans une caverne et couché sur un autel, indiquent que la taurolâtrie ne se limitait pas à des corridas sacrées et à des chasses mais comportait de nombreuses autres manifestations rituelles. Au temple de Delphes, par exemple, avaient lieu des sacrifices visant, au-delà de l’holocauste, à attirer des bénédictions sur la terre et les hommes par l’intermédiaire magique du divin animal, comme le faisaient les insulaires crétois. Le caractère profondément sacré du taureau est attesté par le fait que les animaux immolés étaient appelés hosioter, c’est-à-dire celui qui sanctifie. Le taureau n’était donc pas seulement hosios, sacré, mais en réalité l’agent divin, dispensateur de bénédictions.

Les athlètes des deux sexes, spécialement entraînés, descendaient dans l’arène, sans arme et, debout face à la bête, attendaient qu’elle charge. Puis, l’agrippant par les cornes, l’athlète se catapultait en l’air, accomplissant ainsi un saut périlleux, pour retomber ensuite debout sur le dos de l’animal ou à terre. La mise à mort de l’animal se pratiquait de trois manières différentes : par torsion du cou, par saignée lente ou plus simplement, d’un coup de poignard. En Grèce, à l’époque où le pays fut envahi par les vagues successives des Ioniens, des Achéens et des Doriens, soit un peu avant la fin du second millénaire avant notre ère, le culte taurin était déjà solidement établi. Ce culte n’est pas.étranger, non plus, aux envahisseurs, fidèles, eux aussi, à la vieille tradition taurine héritée de leur lointain passé. Comme le note J.R. Conrad (Le culte du taureau, Payot, 1978) : « Lorsque nous évoquons la religion grecque antique, nous songeons immédiatement à un vaste panthéon de divinités réunies sous la houlette paternelle de Zeus. Cette conception n’est cependant exacte que si l’on considère la forme finale de la religion grecque, et non sa forme primitive, car à l’origine, la divinité sacrée était le dieu taureau issu de la fusion des croyances aryennes et crétoises». Des pièces archéologiques, figurant respectivement le dieu taureau pénétrant dans une caverne et couché sur un autel, indiquent que la taurolâtrie ne se limitait pas à des corridas sacrées et à des chasses mais comportait de nombreuses autres manifestations rituelles. Au temple de Delphes, par exemple, avaient lieu des sacrifices visant, au-delà de l’holocauste, à attirer des bénédictions sur la terre et les hommes par l’intermédiaire magique du divin animal, comme le faisaient les insulaires crétois. Le caractère profondément sacré du taureau est attesté par le fait que les animaux immolés étaient appelés hosioter, c’est-à-dire celui qui sanctifie. Le taureau n’était donc pas seulement hosios, sacré, mais en réalité l’agent divin, dispensateur de bénédictions.En Grèce, l’un des cultes les plus anciens et les plus populaires est celui de Dionysos, dieu de la vie et de la fertilité. Ses titres sont révélateurs : enfant cornu, divinité cornue, ornée de cornes de taureau. Dionysos, dieu taureau, était ainsi étroitement associé à l’univers végétal, au raisin, au vin et au lierre. Cette association du culte taurin au monde végétal n’est pas propre aux Grecs, mais ils y ajoutèrent la célébration du vin. Ils voyaient, en effet, dans le jus de la vigne, une manifestation généreuse de la vie et l’euphorie qu’il procurait était une bénédiction des dieux. Dionysos, dieu de la vie, de la mort et de l’immortalité, était ainsi, à l’image de Sérapis, lié aux cycles végétatifs de la naissance, de la mort et de la renaissance. Autre aspect, plus méconnu il est vrai, du culte taurin en Grèce, les cérémonies phalliques au cours desquelles on menait en procession à travers les rues des objets en bois. Ou en cuir figurant l’organe viril. Comme le lingam en Inde et l’ankh égyptien, le phallus grec était bien destiné à favoriser la fertilité de la terre, du bétail et des hommes. Héros grecs et taureaux crétois sont ainsi le thème de toute une série de légendes. Pour son septième travail, Hercule doit capturer le taureau crétois pour le relâcher ensuite à Marathon où il sera immolé par Thésée. Ce même Thésée qui avait déjà la mort du Minotaure à son actif (Thésée symbolise en fait la libération d’Athènes du joug crétois). Pour son dixième travail, Hercule doit s’emparer du bétail rouge de Géryon en Espagne, destiné aux temples grecs. Jason, pour prouver sa bravoure et reconquérir la Toison d’Or doit mettre le joug à deux taureaux aux pieds de bronze en crachant le feu. En Grèce, comme plus tard en Provence certains cours d’eau, bondissants et féconds, étaient représentés tantôt par un taureau à face humaine, tantôt par un homme à tête de taureau. Merveilleux symbole, unissant le divin qui brille dans l’âme à la puissance généreuse de l’animal.

À Rome, le culte du taureau fut maintenu, avec quelques transformation, par le culte de Mithra. Mithra est un dieu indo-européen qui fut adoré chez les Hourrites du Mitanni ainsi que chez les Aryas en Inde. En Perse, il fut un des dieux du mazdéisme. Ce culte a vraisemblablement été introduit en Europe par les marchands mais surtout par les soldats romains stationnés en Orient. Par le jeu des syncrétismes le culte de Mithra connut bien des contaminations. En Perse tout d’abord ou le mazdéisme fut imprégné d’éléments de l’astrologie babylonienne, en Europe où les dieux du mazdéisme furent assimilés aux divinités du panthéon romain. Mithra, à Rome, garda bien des traits de sa nature originelle, celle du dieu de la lumière solaire, intermédiaire entre les hommes et les grands dieux inabordables et inconnaissables. Ses mythes remontent à un très ancien passé ; Mithra y a plus le caractère d’un héros (dans le sens grec du terme) que d’un dieu tout puissant. Né mystérieusement d’un rocher, Mithra dut tout d’abord s’imposer au soleil. Plus tard Ormazd, dieu suprême du ciel, lui donna l’ordre de s’emparer d’un terrible aurochs, le premier être vivant qu’Ormazd avait créé. Après des péripéties et des peines sans nombre (qui symbolisent les peines et les souffrances humaines) Mithra dompta le taureau et l’amena dans la grotte où il habitait. On retrouve ici un écho très net de l’énorme impression causée dans un lointain passé par la domestication de l’aurochs et du prestige acquis par celui qui avait réalisé un tel exploit : seul un héros divin en était capable ! Plus tard le Soleil ordonna à Mithra de tuer le taureau, auquel il s’était, entre-temps, attaché. Bien contre son gré Mithra se mit à la poursuite du taureau qui s’était échappé et le tua en lui plongeant son couteau dans le cou. Du corps de la victime surgirent alors toutes les plantes utiles à l’homme : le blé naquit de sa moelle épinière, la vigne de son sang. Ahriman, dieu des ténèbres et du Mal, envoya alors ses démons (sous la forme d’un scorpion, d’une fourmi et d’un serpent — trois animaux chthoniens) pour empoisonner les forces vitales d’où surgissait le miracle : le sang et les testicules du taureau. Grâce à l’intervention du chien de Mithra, ils échouèrent. Du sperme du taureau naquirent alors tous les animaux utiles à l’homme. Ainsi, grâce au sacrifice du taureau, Mithra tauroctone devint le grand bienfaiteur de l’humanité. À Rome, le mithriacisme fut la dernière religion païenne et son succès fut tel que l’on a pu dire que si l’Europe n’était pas devenue chrétienne, elle serait aujourd’hui mithriaque.

Pline affirme que c’est Jules César qui, le premier, autorisa les courses de taureaux. César fit même venir des aurochs de la forêt hercynienne pour ces combats. De Rome, la vogue des tauromachies se répandit dans les provinces ; surtout en Gaule, en Espagne et en Afrique. Jules César note dans ses commentaires : « Ils (les aurochs) sont un peu plus petits que les éléphants mais ils ressemblent au taureau par leur aspect, leur couleur et leurs cornes. Ils sont rapides et puissants et s’attaquent aux hommes et aux bêtes. Les Germains leur font une chasse acharnée en les piégeant dans de grandes fosses ; c’est ainsi que les jeunes gens s’entraînent et s’aguerrissent et ceux qui les ont tués rapportent les cornes pour le prouver publiquement et acquièrent par là un grand prestige. Ces animaux, même capturés en bas âge, ne se domestiquent jamais et ne s’accoutument pas à l’homme. Leurs cornes sont très différentes de celles du bœuf par leur dimension, leur forme et leur aspect. Les indigènes les gardent précieusement pour les garnir d’une bordure en argent et s’en servir comme coupes à boire dans les festins». L’historien Suétone, mort en 141, nous apprend que l’empereur Claude donnait des spectacles où le taureau jouait un rôle central. Martial nous livre même le nom d’un célèbre matador, Carphophorus. Quant au sensuel Ovide, il nous décrit l’usage de la muleta. On peut établir aujourd’hui avec certitude, et ce grâce à des fragments de poteries retrouvées à Rome et en Provence, que la mise à mort de l’animal, après une chasse mouvementée dans l’arène, devint une corrida formelle, et ce en pleine civilisation gallo-romaine. Deux poteries du musée de Nîmes en apportent la preuve. Elles représentent chacune l’image d’une des phases classiques de la corrida. L’une représente le taureau sortant du toril en pleine fougue ; l’autre représente le même animal à bout de souffle et se tenant immobile devant le belluaire qui, ployant le jarret pour prendre son élan, lève le bras droit, armé d’un glaive, pour porter le coup décisif. La pose de la bête est exactement celle du taureau “aplomado”. Avec l’empire, c’est bien toute l’Europe qui est touchée, des Volsques, prédécesseurs des Romains, aux Celtes et aux Germains.

« La lutte impitoyable que se livrèrent au IVe siècle le paganisme et le christianisme — nous indique encore Sigfried de Laet (op. cit.) — aboutit en 392 à l’interdiction par Théodose des cultes païens. À cause de leur importance, les cultes de Cybèle et de Mithra étaient tout particulièrement visés. Bien qu’à cette époque les jeux de l’amphithéâtre eussent entièrement perdu leur signification religieuse et culturelle d’origine, ils furent entraînés dans la débâcle. Les chrétiens y auraient vu mourir nombre de leurs coreligionnaires. En ce qui concerne plus spécialement les tauromachies, le rôle du taureau dans les cultes de Cybèle et de Mithra en avait fait aux yeux des chrétiens une incarnation diabolique. C’est ainsi que le Concile de Tolède de 427 a donné la description “officielle” du diable : un être gigantesque, avec une tête cornue, des pieds fourchus, des oreilles d’âne, un corps velu, des griffes et un énorme phallus — une description qui fait penser aux taureaux androcéphales que nous avons si souvent rencontrés. L’interdiction des tauromachies édictée par Théodose ne rencontra que peu de résistance en Italie et en Gaule, mais les combats de taureaux étaient déjà tant enracinés en Espagne que l’Église dut transiger. Selon sa politique traditionnelle de “christianiser” des usages païens qu’il lui était impossible d’extirper, l’Église adopta en Espagne les tauromachies en les plaçant sous son patronage et en les faisant avoir lieu le jour de la grande Feria annuelle ».

Avant d’en venir à l’Espagne, regardons ce qu’il en est dans le reste de l’Europe. En Europe orientale et occidentale, en Scandinavie, en Écosse et en Islande, on possède la preuve de l’existence d’une religion qui eut son heure de gloire et qui tint tête longtemps aux partisans de la croix. Il s’agit d’une religion taurine introduite initialement par les Celtes et qui se répandit en Europe à peu près à la même époque que celle où les Aryens envahissaient l’Inde. Toutefois, pour les Celtes, le taureau ne semble pas avoir eu une valeur symbolique exclusive de virilité. Le taureau est, en effet, en Irlande, l’objet de métaphores surtout guerrières. Un héros ou un roi de grande valeur militaire est souvent appelé le taureau de combat. D’autre part, le taureau est la victime de ce que l’on appelle en Irlande le festin du taureau, première partie d’un rituel destiné à élire le roi. Ce rituel est consigné dans un texte intitulé La maladie de Cùchulainn. Après le sacrifice d’un animal, un poète mange sa viande, boit du bouillon à satiété, s’endort et dans son rêve voit le candidat roi qui doit être choisi par l’assemblée des nobles. La seconde partie du rituel a pour victime un cheval. Le taureau forme donc ici un couple antithétique avec le cheval, mais il est tout aussi guerrier que lui. Le sacrifice des taureaux blancs raconté par Pline dans son Histoire naturelle, à propos de la cueillette du gui, est un ancien rituel royal, ayant perdu sa raison d’être à la suite de la conquête romaine et de la disparition de toute vie politique indépendante.

[Ci-contre : détail de la mosaïque du Setanta Wall (Nassau Street, Dublin) par Desmond Kinney, 1974. Évocation du Táin Bó Cúalnge. Les deux plus grands taureaux en Irlande étaient le Taureau brun de Cooley et le “Blanc Cornu” appartenant au roi Ailill. La reine Maëve avait besoin de trouver un animal de la même carrure pour tenir la comparaison avec les richesses de son époux. Elle apprend qu’il en existe un en Ulster, le Taureau brun détenu par le roi Dáire de Cooley. Elle décide d’aller chercher ce taureau nommé “le Brun de Cooley”. Dáire refusa de lui donner, et elle envahit l'Ulster pour le prendre. Lorsque furent réunis les deux taureaux fabuleux, métamorphose de druides qui d'anciens amis devinrent ennemis acharnés, ils se combattirent l'un l'autre jusqu'à la mort]

[Ci-contre : détail de la mosaïque du Setanta Wall (Nassau Street, Dublin) par Desmond Kinney, 1974. Évocation du Táin Bó Cúalnge. Les deux plus grands taureaux en Irlande étaient le Taureau brun de Cooley et le “Blanc Cornu” appartenant au roi Ailill. La reine Maëve avait besoin de trouver un animal de la même carrure pour tenir la comparaison avec les richesses de son époux. Elle apprend qu’il en existe un en Ulster, le Taureau brun détenu par le roi Dáire de Cooley. Elle décide d’aller chercher ce taureau nommé “le Brun de Cooley”. Dáire refusa de lui donner, et elle envahit l'Ulster pour le prendre. Lorsque furent réunis les deux taureaux fabuleux, métamorphose de druides qui d'anciens amis devinrent ennemis acharnés, ils se combattirent l'un l'autre jusqu'à la mort]Mais le taureau est, comme on peut le voir, un animal primordial. Dans le récit de La razzia des vaches de Cooley, où un taureau brun et un taureau blanc s’affrontent, l’un représente l’Ulster et l’autre le Connaught. Les posséder signifie posséder la souveraineté guerrière, d’autant que l’un et l’autre ont la voix et l’intelligence humaine. Ils sont nés de la métamorphose de deux porchers des rois du sud et du nord de l’Irlande et ils sont passés par divers états animaux. En Gaule, l’iconographie comporte un taureau aux trois grues (équivalent probable des cygnes insulaires) et un taureau à trois cornes, lequel est probablement un ancien symbole guerrier incompris à l’époque gallo-romaine, la troisième corne devant représenter ce qu’en Irlande on appelle le Lon laith ou lune du héros, espèce d’aura sanglante qui jaillit au sommet du crane du héros en état d’excitation guerrière. Les Celtes vivant dans les grandes forêts de chênes d’Europe associèrent le dieu taureau au ciel et au chêne, symboles à leurs yeux de la reproduction. C’est que des liens étroits unissaient le symbole de fertilité du taureau au chêne phallique porteur de glands et à l’orage : le gui d’or personnifiait à la fois le tonnerre foudroyant et le taureau.

Prenant pied en Scandinavie, le culte celtique du taureau s’implanta profondément. Les coiffes à cornes étaient déjà un trait de la culture scandinave deux mille ans avant notre ère et ces symboles de puissance étaient encore en usage chez les Vikings aux VIIIe et IXe siècles de notre ère lorsqu’ils envahirent les côtes de l’Europe. Un mythe ancien explique la naissance du monde par la libération d’une vache emprisonnée dans les glaces et qui aurait engendré toute la vie terrestre. L’épopée scandinave des Eddas est plus significative encore. La légende fait allusion, en divers endroits, à des héros faisant rôtir des taureaux afin d’accroître leur vigueur. Le dieu Thor, après l’absorption de trois barriques d’hydromel, mange un taureau avant de partir à la reconquête de son marteau magique. Ces vieilles chroniques contiennent également l’ébauche des légendes de Siegfried et de Brunhilde. Cette dernière est évoquée buvant de l’hydromel dans une corne offerte par Siegfried. Corne qui deviendra plus tard la corne de guerre du dieu Odin. Dans l’Europe celtique le prestige des cornes est une constante. Elles ont probablement inspiré certains proverbes germaniques modernes si l’on en croit les allusions fréquentes qui sont faites au tranchage des cornes d’un taureau comme d’une épreuve à surmonter. En Angleterre, la corne était lié au culte de la fertilité. De vieilles légendes parlent des combats entre les hommes et les taureaux, les taureaux étant peints aux couleurs des groupes guerriers. Puis les cultes taurins reculèrent en Europe avec la montée du christianisme. Et c’est principalement en Espagne que la tradition a perduré.

Les Celtes venus du nord ont envahi le pays vers l’an 400 avant notre ère et se sont infiltrés dans presque toute la péninsule, amenant avec eux leurs légendes et leurs coutumes : casques à cordes, étendards, rois héros aux noms de taureaux. Lors de l’invasion romaine, le peuple d’Ibérie avait donc déjà une longue tradition derrière lui. Après les Romains, les Espagnols ont donc passé leur passion pour les combats de taureaux à tous les occupants de la péninsule : aux Vandales, aux Wisigoths et aux Maures. Devenue un divertissement dont la signification religieuse originelle est entièrement oblitérée, la tauromachie n’en a pas moins joué un rôle capital dans la civilisation et la culture ibérique. Sous les rois Wisigoths, d’Euric au Ve siècle à Rodéric au VIIIe siècle, les taureaux furent combattus à cheval. La plus ancienne tradition tauromachique sur laquelle nous possédions quelques documents est la référence à des courses organisées lors du mariage de Blasco Munoz en 1107. En 1124, des courses eurent lieu pour le mariage d’Alphone VII avec la fille du comte de Barcelone, Rodrigue Borgia, riche seigneur espagnol. Et c’est ce dernier — ironie du sort — qui, élu pape sous le nom d’Alexandre VI, réintroduisit la corrida à Rome. La place Saint-Pierre servit donc d’arène. Et l’on raconte même qu’à l’occasion du mariage de sa fille Lucrèce, son fils César aurait mis des taureaux à mort. Contrairement au pape Alexandre VI, Pie V, qui n’était pas espagnol, ne prisait guère ce genre de manifestation. En 1576, une bulle papale interdit formellement à toute la noblesse chrétienne, sous peine d’excommunication, d’assister à une corrida. Il était, en outre, défendu aux soldats comme au simples citoyens de combattre dans l’arène. Philippe II obtint cependant des adoucissements de la part du pape Grégoire XIII. Peine perdue : en 1586, Sixte V condamna une nouvelle fois les courses. Mais les Espagnols ignorèrent superbement ces bulles. Au point qu’en 1596 le pape Clément VIII autorisa ce que l’Église n’avait pas réussi à interdire. Et Richard Ford de déclarer : « Aucun saint n’était canonisé, aucune communauté n’organisait une fête, aucun monarque ne montait sur le trône, aucun mariage royal n’était célébré, aucun prince ne naissait et aucune victoire n’était gagnée sans qu’il y ait une corrida ». En 1527, Charles V mit un taureau à mort sur la place de Valladolid pour commémorer la naissance de son fils Philippe II. En 1575, le maire de Salamanque fit savoir officiellement que les candidats au doctorat de l’université étaient tenus de fournir un certain nombre de taureaux de combat. Des prêtres espagnols, tels Hernando de Santiago en 1597, de Salamanque, et Henrique de Villalobos, en 1623, écrivirent même des pamphlets en l’honneur de la corrida. En 1622, la municipalité de Salamanque offrit un prix au meilleur torero lors de la canonisation d’une dénommée Thérèse. À peu près à la même époque, Philippe IV déploya les fastes d’un festival taurin resté célèbre, pour la visite de Charles Ier d’Angleterre. Une autre corrida est passée à la postérité, c’est celle qu’organisa le peintre Vélasquez sur la grande place de Madrid pour les relevailles de la reine Mariana et qui attira plus de 50 000 spectateurs. Avec l’arrivée des Bourbons sur le trône d’Espagne, la tauromachie connut une brève éclipse. Les nobles désireux de conserver leurs privilèges durent cesser de fréquenter les arènes. De sorte que quand le règne des Bourbons prit fin, la tauromachie était devenue un spectacle exclusivement populaire. Sans jamais en avoir été d’ardents défenseurs, des rois comme Philippe V (1683-1746) et Charles III (1716-1788) ne dédaignèrent cependant pas d’en organiser de temps en temps. Elle retrouva les faveurs royales avec l’arrivée sur le trône de Ferdinand VII (1784-1833) qui, passionné d’art taurin, fonda, en 1830, la première école de matadors à Séville aux frais du gouvernement. Mais cette entreprise fut de courte durée.

Le rituel tauromachique a profondément évolué au fil des siècles. Comme nous le disions plus haut, au tout début ces combats n’intéressaient que les nobles, lesquels combattaient la bête à cheval avec la lance. Ils ne mettaient pied à terre que lorsque le cheval ou l’un des piétons qui se trouvaient dans l’arène étaient blessés. L’homme était alors revêtu d’une armure complète, d’un casque à panache et les jambes protégées par des grégoriennes, invention due à don Gredorio Gallo. Le taureau, cerné de toutes parts, mourait au premier choc. Il arrivait cependant que le cavalier fût renversé. Les aides à pied, les chulos ou “mata-moros” détournaient alors l’attention du fauve et aidaient le cavalier à se remettre en selle. Leur rôle étaient aussi d’exciter l’animal en lui lançant des dards et de le conduire vers le cavalier qui l’attendait en agitant la cape. À la fin du XVIIe siècle, la lourde lance fut remplacée par le “rejom”, sorte de javeline formant harpon à l’extrémité, mais dont le bois était fendu à un mètre du harpon environ afin qu’il soit plus facile d’en briser le manche. Puis on abandonna l’armure. Le cavalier n’était plus vêtu que d’un costume de velours, de hautes bottes, d’une courte cape et d’un large chapeau, le plus souvent orné de plumes. Plus rapide, plus légère, la course devint également mieux réglée. Si le cavalier est jeté au sol ou s’il perd un gant ou son chapeau, ou bien encore si l’un de ses aides est blessé, il lui faut alors tirer l’épée et abattre le taureau, protégé seulement par la cape qu’il détache de ses épaules. C’est “l’empeno” (engagement). Il s’agit là d’une question d’honneur — honneur qui restera une donnée fondamentale de la corrida. Sous le règne de Charles II (1661-1700), une fusion assez profonde commence à s’effectuer. Les gens du peuple purent de plus en plus se produire dans l’arène en compagnie des seigneurs, sauf lorsqu’il s’agissait de fêtes solennelles. Avec l’esprit populaire, des fioritures diverses et le plus souvent burlesques vinrent s’ajouter au combat : des lapins étaient lâchés dans l’arène ainsi que des singes, des dogues attaquaient le fauve, etc.

À Bayonne, en 1701, des échevins de la ville organisèrent une course en l’honneur de Philippe d’Anjou, appelé au trône d’Espagne. Au cours de cette corrida on tua les taureaux au corps à corps, avec l’épée, et après les avoir manœuvrés avec la cape. Souvent la mort était précédée du “desjarrete” qui consistait à mettre l’animal hors de combat en lui tranchant les jarrets postérieurs au moyen d’une lame spéciale en forme de demi-lune.

Trois hommes vont apporter à la corrida les grandes lignes de son ordonnance : Francisco Romero (1700-1763), Joaquim Rodriguez dit “Costillares” (1743-1800) et Pepe Hillo (1754-1801). Le premier, né à Ronda, est considéré comme le vrai créateur de la tauromachie. C’est lui qui, en 1726, eut l’idée d’utiliser la muleta, étoffe rouge fixée sur un bâtonnet. On lui doit également la création de l’estocade à pied ferme, dans laquelle le torero attend et reçoit la charge du taureau. Son petit-fils Pedro Romero (1754-1839) est considéré comme le fondateur de l’école de Ronda. École classique par excellence, elle s’en tient à l’observation froide et sévère des règles de l’art, et elle recommande aux toreros de bouger le moins possible devant la bête. On attribue à Rodriguez “Costillares” l’invention de la véronique, clef de voûte du travail de cape et la mise à mort “a volapié” dans laquelle l’homme fonce sur la bête au lieu d’attendre sa charge, comme c’est le cas dans l’estocade imaginée par Romero et dite “al recibir”. Hillo, lui, est le créateur du style dit de Séville. Il créa la passe “de frente por detras” dans laquelle l’homme tourne le dos à l’animal qui l’attaque.

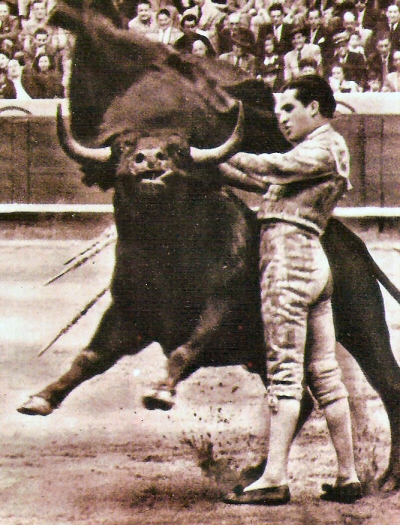

[Ci-contre : Juan Belmonte dans l’arène de Xérès le 2 mai 1926]

[Ci-contre : Juan Belmonte dans l’arène de Xérès le 2 mai 1926]C’est dans la première moitié du XIXe siècle que la corrida va connaître son rituel définitif avec le grand Francisco Montes (1805-1851). La corrida moderne lui doit tout. Théophile Gautier, dans son Voyage en Espagne, note à son sujet : « Courage, sang-froid, adresse merveilleuse, il réunit tout. C’est le César de la tauromachie ». « Tout ce qui l’a précédé — note le célèbre commentateur taurin Ventura Bagues — n’a été que la préparation de sa venue ; tout ce qui l’a suivi, une pure conséquence de son apport. Le processus de l’évolution de l’art de toréer à partir du XIXe siècle n’aurait pas été concevable sans l’exemple donné par lui » (Claude Popelin, La tauromachie, Seuil, 1970). Le premier, en effet, il impose le combat à pied, il invente le costume du torero, s’entoure d’une cuadrilla, l’équipe de valets, picadors et banderillos. Montes codifie strictement le déroulement de la course en trois parties (ou tercio) : la pique (suerte de varas), les banderilles (suerte de banderillas) et pour finir la Faena de Muleta et la mise à mort (suete de Muerte). Le matador (ou diestro, ou espada, par assimilation à l’épée) est le chef de la lidia, du combat. Mais le répertoire de passes à la cape reste limité : elle sert à aveugler le taureau, à le placer pour la mise à mort, après qu’il ait été affaibli par les piques. L’évolution se poursuit lentement jusqu’à la venue dans les plazas de Juan Belmonte, en 1912, qui, par son immobilité hiérarchique et sa volonté de dominer l’animal, ouvre les voies de la tauromachie moderne. Le taureau est bien sûr moins puissant que les bêtes de six cents kilos qu’affrontaient les premiers toreros. Mais cette réduction de poids facilite un combat dans un terrain plus resserré, le matador approchant de plus en plus le fauve. Ainsi, trente ans plus tard, avec Manuel Rodriguez Manolete, l’émotion artistique et esthétique prend le pas sur un jeu brutal et désordonné. Le classicisme, la technique et le rythme presque chorégraphique que le célèbre cordouan impose à son style ne seront pas égalés et demeurent encore un modèle du genre pour les toreros d’aujourd’hui.

Le taureau de combat est évidemment l’élément essentiel de la corrida. C’est celui que le spectateur averti, l’amateur (aficionado), observera avec la plus grande attention. Descendant des aurochs préhistoriques, le taureau espagnol a gardé intact cette sauvagerie primitive et cette férocité qui le caractérisent. Deux castes sont à l’origine de la grande majorité des élevages modernes : la caste Vistahermosa et la caste Vasquena. La première, 80 % des élevages actuels, fut créée en 1775, près d’Utrera par don Petro de Ulloa, comte de Vistahermosa. Ce seigneur sélectionna des bêtes andalouses et par une longue série de croisements réussit à obtenir un taureau de combat typique. À sa mort sa “ganadaria” fut divisée en cinq parties qui donnèrent, entre autres, les races d’Ibarra et Castillo de Higares. Quant à la race Vasquena, elle fut créée en 1778 par don Vincente José Vasquez avec des bêtes croisées de Vistahermosa. Aujourd’hui une place à part doit être faite à l’élevage de Muira. Il jouit d’une telle réputation que les matadors exigent parfois un supplément de cachet pour les combattre. La férocité des Muira n’est pas une simple légende ; responsable de nombreuses morts spectaculaires, ces bêtes ont établi autour d’elles une véritable légende. Les pâturages andalous sont les plus propices à la conservation de la race des taros bravos. Certes, d’autres élevages existent en Castille, au Portugal, en Camargue et même en Amérique du Sud, mais leurs taureaux sont presque tous d’origine andalouse. Les grands espaces andalous préservent l’instinct de solitude et de défense chez l’animal qui doit parcourir de longues distances pour se nourrir. C’est pourquoi il offre une physionomie d’animal musculeux, léger et rapide.

Le taureau n’ayant aucun contact avec l’homme avant la corrida, c’est chez la future mère que l’on éprouve la combativité lors des tientas, ou essais dans les petites arènes des élevages (ganaderia). Dans chaque élevage naissent en moyenne cinquante taros de lidia par an. Âgé de deux à trois ans, le taureau est un becerro, de trois à quatre ans c’est un novillo et, depuis 1924, le taureau de combat doit avoir entre quatre et six ans, marqué du fer de la ganaderia d’où il est issu. Depuis le mois d’avril 1968, afin d’éviter les fraudes sur l’âge, les éleveurs sont obligés de marquer au fer, sur l’épaule droite de chaque taureau, le dernier chiffre de l’année de la naissance. Trois qualités sont exigées du taureau de combat : la bravoure, instinct offensif qui se vérifie lorsqu’il affronte les picadors ; la noblesse, régularité de caractère et franchise dans l’attaque ; enfin ce que les Espagnols nomment alegria, la faculté de répondre vivement à l’appel du torero, sans hésitation dans la charge.

Avant de devenir matador de taros, le torero est novillero, c’est-à-dire qu’il combat de jeunes taureaux de moins de quatre ans. Il reçoit, dans une grande plaza de toros, l’alternative des mains de deux matadors aînés dans la profession, l’un sera son parrain, l’autre son témoin. Une corrida suivante confirmera ce passage de novillero à matador. Vêtu du lourd habit de lumières (traje de luces), coiffé de la montera, il porte derrière la tête la coleta, petite mèche aujourd’hui postiche, dont la coutume remonte au XIXe siècle. Le torero entretient une cuadrilla composée de trois banderilleros et deux picadors. Le mozo de espada (valet d’épée) est chargé de l’entretien des trastos (armes et bagages). Il assure dans le callegon la distribution des capes de travail, monte les muletas, tend l’épée au moment opportun et tient toujours prêts le verre d’eau et l’éponge. Il assure aussi quelquefois une tâche de relations publiques. Parfois il est issu d’une famille pratiquant cette profession depuis une ou plusieurs générations, comme les Bienvenida ou les Mejias. Les autres apprennent seuls l’art de toréer, dans les prairies andalouses. Ils participent à de petites fêtes locales, s’y font remarquer dans l’espoir qu’un manager (apoderado) prenne leur destin en charge.

On distingue plusieurs styles, plusieurs écoles en Espagne : l’école sévillane, élégante, au répertoire varié (Diego Puerta, Paco Camino) ; l’école de Ronda, classique, puriste (Antonio Ordonnez) ; l’école madrilène, classique aussi et à la technique achevée (Luis Miguel Dominguin). La Navarre, l’Extremadure ou la Catalogne, provinces de traditions taurines moins profondes, ont vu aussi naître de bons toreros. Une place à part doit être faite aux “toreros gitanos” qui impriment à leur art un cachet très personnel, fait de lenteur extrême dans l’exécution des passes et d’irrégularité émanant d’un tempérament quasi mystique (Galleto-Gitanillo de Triana, Chamaco, etc.).

La course de taureaux a lieu dans des arènes (plaza de toros) construits sur le modèle architectural du cirque romain. L’Espagne possède un nombre considérable de plazas, dans la petite ville de campagne comme dans les grandes villes, Séville, Madrid ou Barcelone. La plaza de toros est un cercle de terre battue recouverte de sable, entouré d’une palissade de bois et surmonté de gradins. Une partie des spectateurs se trouvera au soleil (soli, l’autre à l’ombre (sombrai). La loge présidentielle est placée généralement face au portail qui donne accès au toril (parc aux taureaux) ; derrière ce portail un couloir permet la sortie du taureau des corrales ; un autre couloir s’ouvre sur l’arrastre, où un attelage de chevaux emmènera la dépouille de l’animal ; un troisième mène au patio de caballos d’où sortent les picadors. Enfin, une infirmerie et une chapelle sont aménagées dans les dépendances de la plaza. Les courses de taureaux se déroulent entre le mois de mars et d’octobre, aux périodes de Ferias, fêtes traditionnelles : Feria de Sevilla, San Fermin de Pampelune, San Isidro de Madrid, Pâques à Arles, etc. La corrida commence en fin d’après-midi à l’heure où le soleil devient moins implacable, entre seize heures et dix-huit heures. Au son d’une musique de paso-dobles, joués par un orchestre placé dans les gradins, s’ouvre la corrida. Les toreros, précédés des alguaciles à cheval, représentants de la présidence, et suivis de leur cuadrillas respectives défilent. C’est le paseo. Ils sont enveloppés dans leur cape de parade, les plus jeunes dans la profession étant encadrés par deux collègues. Chacun des trois matadors aura à combattre deux taureaux. Parfois deux toreros seulement participent à la corrida, c’est le mano a mano. Chaque Faena (déroulement du combat d’un animal) dure environ quinze minute. Ainsi, le temps d’une corrida est-il d’un peu plus d’une heure et demie : Chaque bête est tirée au sort le matin pour chacun des matadors. C’est le sorteo. Le toro doit être limpio (propre), ses cornes ne doivent pas être abîmées ou avoir été soumises à une pratique frauduleuse consistant à les raccourcir, sa forme physique doit être parfaite. Lorsque le taureau surgit dans le ruedo, les auxiliaires font quelques passes qui permettent au matador d’évaluer son comportement. Puis le matador entre dans l’arène et effectue des passes avec la cape (capote) tenue des deux mains. La passe essentielle est la véronique, où le matador donne le rythme qui régularise la charge du taureau (acometidal). Les autres passes sont généralement destinées à une démonstration esthétique, stylisée. Puis au son des clarines (trompettes) deux picadors, montés sur des chevaux protégés d’un caparaçon, se placent. Cette phase, mal comprise, mais nécessaire pour la corrida, sert à évaluer la bravoure du taureau et réduire son instinct à charger la tête haute. Sans la pique, ni la mise à mort, ni aucune passe ne seraient praticables. Cet épisode du combat est sévèrement contrôlé par la présidence, le matador, et le public.

La seconde partie de la faena s’ouvre avec la pose des banderilles. Si cette phase n’a qu’un but esthétique, elle est destinée également à mettre en valeur l’agilité et l’adresse du torero ou d’un de ses péones. C’est aussi le moyen d’autoriser un temps de récupération au taureau entre sa rencontre avec les picadors et le face à face final avec le matador. C’est une phase qui doit être menée vite et bien. Trois paires de banderilles doivent être posées dans le haut des épaules du taureau, dans le morillo, seule partie graisseuse de son corps. Plusieurs tactiques peuvent être employées par le banderillero, mais pour chacune, il doit se trouver un instant entre les cornes de la bête. Vient ensuite la troisième phase du combat : le tercio de muerte. Le torero quitte sa montera, présente son épée, sa muleta, (tissu de flanelle rouge semi-circulaire, soutenu par un bâton de bois) et offre le taureau à la présidence, à un ami ou au public. C’est le brindis. Avec la muleta, tenue dans la plupart des passes d’une seule main, il effectue de la main gauche une série de naturelles, appelant de face le taureau et le faisant courir autour de lui, dominant sa charge, contrôlant sa trajectoire.